奥州藤原氏に深く関わる壺が出土した、厚真町宇隆1遺跡。ウクル川の湾曲部(赤丸部分)(写真提供:厚真町軽舞遺跡調査整理事務所)

奥州藤原氏に深く関わる壺が出土した、厚真町宇隆1遺跡。ウクル川の湾曲部(赤丸部分)(写真提供:厚真町軽舞遺跡調査整理事務所)

1959(昭和34)年。厚真町の宇隆(うりゅう)公民館の改築工事に伴って見つかった遺跡から、時代をまたいだたくさんの土器片が出土した。その中に古い須恵器の破片と思われるものがあり、ふしぎなことに壺の口は故意に割られていたのだが、全体をつなぎ合わせると、比較的大ぶりな姿をほぼ復元することができた。壺は長くまちの青少年センターに展示されることになる。

壺が出土したのは、厚真川の最大の支流であるウクル川の湾曲部の内側にある丘。現在も厚真と平取や二風谷を結ぶ道道59号沿いで、太古からの移動ルートのほとりだった。近代にいたってもそこは特別な場所と見られ、大正初めには相馬妙見神社が建立されていた。

2008年になって壺を見た考古学の専門家が、これは平泉(岩手県)を本拠とする奥州藤原氏に関係する中世の陶器ではないかと、まちの関係者に声をかけた。そして何人もの専門家によって調査が進められた結果、平泉で多く出土している常滑(とこなめ)焼の広口壺であることが明らかになる。発見から50年以上経った2011年のことだ。

これは何の壺だったのだろう。

火葬された人骨が入っていてもおかしくないと思われたが、骨やその痕跡もない。壺の形から、作られたのは12世紀半ばであることがわかった。奥州藤原氏でいえば、3代秀衡(ひでひら)の時代。京都ではその少し前に平清盛が武士としてはじめて太政大臣となり、「平家にあらずんば人にあらず」と、一門が栄華を極めていたころ。しかし平治の乱(1160年)で敗北した源氏勢が盛り返し、壇ノ浦の戦い(1185年)にいたる数々の戦火をへて平家を滅ぼす。平泉の秀衡はやがて、さらに勢力の拡張を狙う源頼朝との対立が避けられなくなっていった。貴族から武士へと社会の主役が替わっていく中世の胎動期だ。

この壺は、平泉の奥州藤原氏に関わる者たちが北海道に持ち込み、塚を作って埋めた可能性があるという。経塚と呼ばれるものだ。岩手県から青森県の太平洋側にかけて、北上川流域の藤原氏の直轄支配地の街道沿いではこのタイプの壺が単体で埋められた経塚が多く、壺の多くは口縁部を打ち欠いてあるのだ(八重樫忠郎「歴史評論」2016年7月号「東北の経塚と厚真町の常滑壺」)。大切なものの一部をわざと壊すというふるまいは、この世からあちらの世界(彼岸)への「送り」儀礼だろうか。

釈尊が入滅(死亡)して2千年ほどたつとやがて、満足な仏法が行われなくなる末法の世が訪れる。その後途方もない時間がすぎてから(56億7千万年)弥勒菩薩が地上に下りて衆生(しゅじょう)をふたたび救済するのだが、そのときに備えて経典を収めて守るのが経塚と壺だ。宇隆の塚には経典が残っていなかったのでまだ断定はできず、経塚説に疑問を抱く研究者もいるが、いずれにしても道産子にとってはなんとも「内地」らしい遺構だ。

これが経塚だとしてつづけよう。

日本では永承7 (1052) 年から末法の世がはじまると信じられたが、そうした時代精神がすでに蝦夷地(北海道)までをおおっていたことに目を開かれる。さらに驚くのは、モノ単品として出土する装飾品などとちがって、これが仏教の思想や物質文化にもとづく、塚という土木建築であること。つまり塚をつくって経典を容器(経筒)に収め、しきたりにのっとって埋めるのだから、そこには専門の僧侶と信者たちがいて、そのまわりにも仏教を奉じる人々が少なからず定住していたことになる。いまから800年以上前の、12世紀のことだ。

これまで語られてきた北海道史ではもっぱら、14世紀末の本州北端で南部氏との抗争に敗れた安藤氏が、津軽海峡対岸の渡島半島に渡るところから和人の歴史が本格化していく。それが、アイヌと和人の大規模な戦いとなったコシャマインの戦い(1457年)などを経て、やがて17世紀初頭の松前藩の成立につながるわけだ。しかしこの厚真の壺によって、それより200年以上前の太平洋側、12世紀半ばの厚真にはすでに、仏教の布教が行われたと考えられるほど濃密な和人の営みがあったことがわかってきた。

厚真町教育委員会の学芸員乾哲也さんによれば、同時期の仏教関連の出土品は道内のどこからも出土されていない。壺が経塚の埋納容器とすれば、持ち込んで塚を作ったのは平泉の勢力に関わる和人たちであることは間違いないが、その詳細がわかるにはまだ時間がかかりそうだ。

厚真町の宇隆1遺跡から出土した、国内最北で発見された中世の常滑焼(厚真町軽舞遺跡調査整理事務所)

奥州藤原氏と厚真の関わりを説くまえに、平泉と常滑焼のことにふれておこう。

現在の愛知県常滑市とその周辺で焼かれる常滑焼の歴史は、12世紀初頭、平泉の繁栄と同じ時期にはじまり、平泉からは大量の常滑焼の壺や甕(かめ)が出土している。常滑焼は九州から青森まで広く流通していくが、12世紀の最大の消費地は平泉だったという。

ではどのように運ばれたのか。すでに愛知の知多半島から太平洋を北上する舟運があり、船は北上川河口の石巻(現・宮城県)に運ばれ、そこから川舟に積み替えられてこの川を上る。中流には水運の拠点、白鳥舘(しろとりたて)がある。そこで荷揚げされると、5キロほど下流の平泉まで陸送された(白鳥舘のある奥州市と厚真町は姉妹都市)。

北上川の支流である衣川の南に拠点を構えた奥州藤原氏は、11世紀の末から四代、百年にわたって繁栄した。衣川は、奥六郡と呼ばれる「外地」との境界線だ。奥六郡は現在の奥州市や盛岡市のエリアで、「中央」からみれば蝦夷(えみし)と呼ぶ「まつろわぬ民」の土地。豪族たちが覇を競う時代を経て初代藤原清衡(きよひら)は、この境界を南に越えてより大きな領地支配に乗り出したのだった。

四代泰衡(やすひら)の時代。泰衡は源義経の兄である源頼朝からの強圧に抗しきれず、父秀衡が庇護した義経を自害に追い込むという、大きな出来事があった(1189年)。説話では武蔵坊弁慶らの壮絶な最期で名高い、衣川の戦いだ(義経らはこのとき脱出に成功して、ひそかに蝦夷地に渡ったという義経伝説もまた良く知られている)。

義経の首を差し出して一族の助命を願った泰衡だったが、泰衡もまた頼朝に討たれる。鎌倉幕府の成立にいたる、歴史の激動がつづいた。

奥州藤原四代は、煩悩(ぼんのう)のない仏の浄土を現世に作り出そうとした。中尊寺の金色堂に代表されるその驚くべき栄華は世界文化遺産にも登録されているが、実はその豊かさの柱のひとつは、蝦夷地からもたらされる産物にあった。ワシ羽や水豹(アザラシ)やエゾシカの皮などだ。藤原氏にはさらに、千島やサハリン、大陸の情報や産物(ラッコ皮やガラス玉など)もアイヌを通して渡っていただろう。また、少なからぬ蝦夷地の砂金も渡っていたのではないか、と考える研究者もいる。まだ確証はないのだが、中尊寺金色堂にはその金も使われているかもしれない。

日本中世史の斎藤利男弘前大学名誉教授は、『平泉—北方王国の夢』などで、平泉政権は、蝦夷地までを勢力下に置き、蝦夷の産物の交易権を独占することで京都の中央政府や朝廷から自立していた、と論じている。藤原秀衡は、高野山や、関東武士の信仰を集める箱根山、そして東大寺再建のために奔走した重源(ちょうげん)上人などに財貨を寄進して、積極的な外交政策にも取り組んだ。

藤原氏は平泉を中心に交通インフラの整備に力を入れる。まず、北上川を使った水系。そして、北は青森湾、南は白河関(現・福島県白川市)を結ぶ陸路、奥大道(おくたいどう)だ。蝦夷地との交易拠点は、外ヶ浜(現・青森市新城川河口域)の石江地区。クマやアザラシの毛皮、ワシ羽など蝦夷地やサハリンなどからの産物はここに荷揚げされ、平泉へ、さらに京都の朝廷へも運ばれていった。千島からのラッコ皮もあっただろう。蝦夷地へはここから、鉄器や漆器、そして前回ふれた刀剣や装身具などの財物が運び出された。

石江一帯では新田(にった)遺跡など、この時代が解明できるいくつもの遺跡の発掘調査が進められている。また近年、青森市の東にある夏泊半島の白狐塚(びゃっこづか・平内町)遺跡で国内最大級の経塚が見つかり、こちらも中世期の厚真との関わりが考えられている。

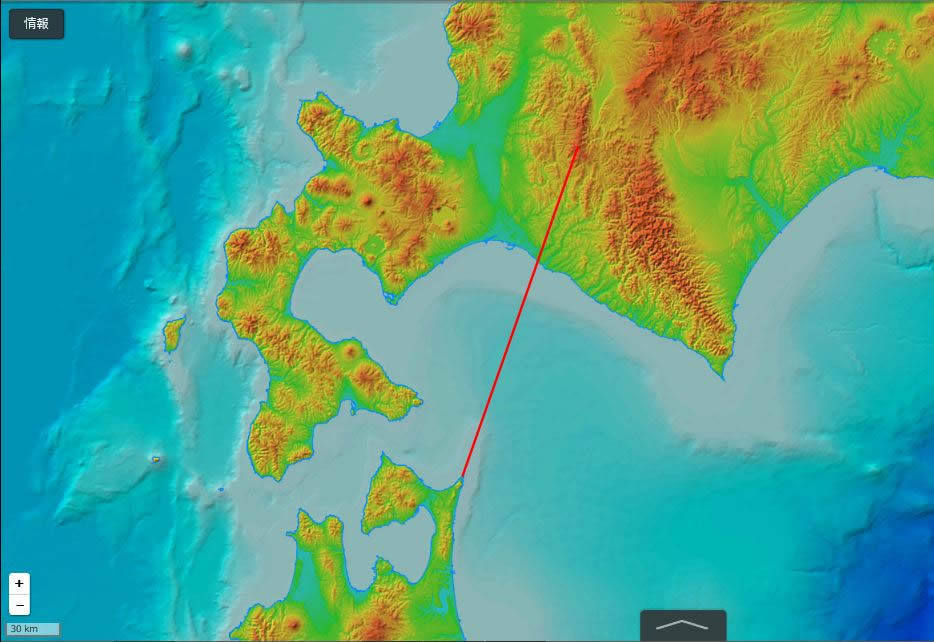

本州北端から津軽海峡へと進んだ船は、内陸深くの夕張岳を目印に厚真に向かったのではないか、という説に前回ふれた。厚真町教育委員会の学芸員乾哲也さんによれば、カシミール3Dという地形ソフトでは、下北半島先端の尻屋崎から夕張岳が遠くに浮かぶ島のように見えるという。なるほどそのiOS版である「スーパー地形」の「見通しの判定」というツールを使ってみると、津軽海峡の太平洋側の出口である恵山沖から夕張岳が見えることもわかった。すでに中世のはじめには、津軽海峡エリアを繰り返し行き交う舟運があったのだろう。

気象条件などに恵まれれば、下北半島先端の尻屋崎から夕張岳が見えることがわかっている(提供:厚真町軽舞遺跡調査整理事務所)

奥州藤原氏は、蝦夷地のアイヌを武力で支配していたのだろうか。それはどうやら違うようだ。

『平泉—北方王国の夢』(斎藤利男)には、藤原氏は蝦夷地に支配を及ぼしていたといってもあくまで交易を通してのことで、アイヌ民族を直接統治していたわけではない、とある。この時代の北海道は、現在アイヌ文化期と呼ばれる時代の直前。擦文時代からアイヌ文化期への移行期だ。狩猟や漁労に加えて本州との交易によって社会の仕組みが変わりはじめていた。前回、本州の和人集団との交易が活発になることでアイヌ文化が育まれていったのではないかという、乾哲也さんの見解にふれたが、乾さんが立つのもこの文脈だ。また奥州藤原氏を滅ぼした源頼朝の狙いも、蝦夷地との貴重な交易システム全体をわが物にすることにあった。

平泉の勢力だけに限らず、他者である本州の和人たちや、サハリン方面の民族たちとの交易によって、のちにアイヌと呼ばれる人々の社会が「我々」として目覚めていく。核心は、生産ではなく交易(贈与と返礼からなる互酬関係)—。北海道の古代史をめぐってそうした切り口から長く論考を深めてきたのが、瀬川拓郎札幌大学教授だ。

瀬川教授は2005年の著書『アイヌ・エコシステムの考古学』で、擦文人たちは本州との交易を拡張していく過程で、ワシ羽をはじめ、シカや水豹(アザラシ)の皮、干鮭(からざけ)などの北方産物の生産と流通の仕組みを作り上げ、そのことが環境に対する彼らの主体的な関わりまでを変容させていったと考察した。11世紀後半、擦文人たちは北海道全島はもとより、それまでオホーツク人の勢力圏であったサハリンや千島列島にも進出して、良質なワシ羽など、北方からの産物を手に入れるようになっていた。そうした動向から、今日アイヌ文化と呼ばれるものの骨組みができていく。

瀬川教授はこの思考の軸を、先行研究をさらに動的な変容に読み換えて「アイヌ・エコシステム」と名づける。自給自足の狩猟採集が中心だった縄文時代の営みが、居住地をはじめ物づくりや精神文化にいたるまでが他者との交易のために最適化され、社会の大きな構造転換が起こったことを捉えようとする枠組みだ。

瀬川教授はその後『アイヌの歴史』、『アイヌの世界』といった一般書でもこうした論考を展開していく。底流するのは、歴史に変わらないものや純粋なものを求めていくのではなく、土地と人をめぐる複雑な変化や混交の重なりにこそ光を当て、そこに意味を求めていくアプローチだ。

それが具体的なモノによって語られたのが、旭川市博物館の副館長時代に瀬川さんが取り組んだ展示の大規模なリニューアルだった(2008年)。新たな展示では、もっぱら狩猟採集民としてとらえられてきたアイヌ像が、擦文時代までの「時間」と北東アジアまでの「空間」のレンジを拡張することで、サハリンや大陸、千島列島やカムチャッカへと自ら積極的に交易圏を拡大していった自律的な人々として示されている。13世紀の元寇(元の大軍が九州に侵攻)の前に、サハリンのアイヌが交易権をめぐって大陸やサハリンで元軍と戦っていたことを示す展示に目を見はる人も多い。

今日につながるアイヌ文化の核は、奥州藤原氏らを相手とした本州と蝦夷地、そしてサハリンや千島、大陸との人とモノの複雑な移動の中で自ずと形づくられていったのだった。

『平泉—北方王国の夢』(斎藤利男)。『アイヌ・エコシステムの考古学』(瀬川拓郎)

堀田善衛のエッセイ集『天上大風』に、「Back to the Future」という言葉をめぐる興味深い一篇がある(「未来からの挨拶—Back to the Future」)。

このフレーズはもともとギリシャの詩人ホメロスの『オデュッセイア』に出てくるもので、「我々が見ているのはすべて過去と現在であり、未来は背後にある。人間は背中(back)からしか未来に入っていけない」、という意味だという(あのSF映画もそのことを意識していたのだろうか)。古代ギリシャでは、未来は見ることのできないもので、人間に見ることができるのは過去と現在だけだ、と考えられていた。そしてほんの少数のすぐれた賢人だけが、我々の背後にある未来を見ることができる。堀田は、これは過去と現在こそが我々の眼前にあるものであって、それは見ようとさえすれば見えると考えることには濃いリアリティがある、と書く。そして、「ここで過去という言い方を、歴史、と言い換えてもいいであろう」と続けている。

今日の社会では、もっぱら目先を通り過ぎてゆく情報や現象を見やるだけで、そのことの背後や実態に慎重に近づくこともなく、ましてや本質に迫ろうとする動機や時間も少ない。しかし未来を見通すことなどできないのであれば、せめて過去と現在へのまなざしの強度を上げて、この世界がいくつもの複雑なレイヤー(層)でできていることを意識してみたい。

厚真で出土した経塚の壺と考えられる出土品に目を凝らすとき、僕たちは新しい好奇心が目覚めていくのを感じる。乾さんら考古学の専門家や厚真の皆さんにはまことに申し訳ないけれども、僕自身をふくめて一般にはこれまでさほど知られてはいなかった厚真という場所に歴史のリアルな断面を見出し、自分の手でそこにふれてみるとき、この世界の多様な豊かさにあらためて驚く。土地で見つかった史料は、見えるはずのない未来から託された、大切な通信なのかもしれないと思う。

『天上大風』堀田善衛