近世の利尻島の中心地本泊の東、鴛泊富士野の展望台から北方を望む。島影は礼文島でそのはるか先は間宮海峡

近世の利尻島の中心地本泊の東、鴛泊富士野の展望台から北方を望む。島影は礼文島でそのはるか先は間宮海峡

徳川幕府が蝦夷地を舞台に展開した第一の政策が、ロシア帝国に対する備えを固める、北方警固だ。はじまりは、江戸の要人たちがロシアの脅威を実感したころにさかのぼる。松前藩がアイヌとの交易を通して統治していた蝦夷地に、幕府自らが出先をつくることになる、18世紀半ばから19世紀にいたる時代だ。

クロテンなどの毛皮を求めてロシア帝国の武装商人たちがユーラシア大陸を猛烈な勢いで東進して、シベリアを横切ってカムチャッカ半島に達したのが17世紀末。1710年代には南西に折り返すように北千島に上陸して、1760年代には中部千島のウルップ島にまで進出した。千島列島を南下した目的は、世界最上質の毛皮が取れたラッコだった。そのころ松前藩の交易圏も南千島やカラフトに及ぼうとしている。ほどなくロシア商人たちは、北海道本島東端(ノッカマフ)に来航。食料の調達と交易を求めてきた(安永7・1778年)。

1780年代。蝦夷地は、ニシンやサケ、コンブをはじめ、清国へ輸出する煎海鼠(いりこ・干しナマコ)や干しアワビなどの産地として、幕藩体制下の経済に大きな役割を果たすようになっていた。江戸では田沼意次(おきつぐ)が老中として権勢をふるった時代だ(将軍は10代徳川家治)。田沼は関東での新田開発や蝦夷地開拓を進めようと、積極的な経済政策を打ち出したが、それによって栖原屋など江戸商人の蝦夷地進出もはじまる(それまで蝦夷地との交易は近江商人の独壇場だった)。

ちなみに、当時の江戸の人々がどんな風に暮らしていたのかを想像するには、池波正太郎の『鬼平犯科帳』シリーズをめくるのがいいだろう。ファンには言わずもがなだが主人公長谷川平蔵は実在した旗本で、市中の防犯を担う火付盗賊改方(あらためかた)だ。その前に平蔵が江戸城西の丸の警固をしていた時代。神田で火事が起きた。彼は田沼意次の上屋敷へ急ぎ、延焼の危険があると田沼の家族らを田沼家下屋敷へ避難させ、さらに高級菓子(鈴木越後の羊羹)や夜食を下屋敷に届けさせた。その手回しの良さに田沼が驚いた、などという挿話も残されている(「よしの冊子」)。

このころ、ロシアがウルップ島に進出してアイヌコタンを襲撃。仙台藩の藩医工藤平助は、『赤蝦夷風説考』を書いた(天明3・1783年)。工藤は留学先の長崎で、松前藩も把握していなかった極東でのロシアの動向やその狙いを、情報通のオランダ人たちから知らされた。抗するには蝦夷地を拓いて土地の資源をもとに交易を起こすべきだという建言が、この『赤蝦夷風説考』だった。

これに惹かれたのが、老中田沼意次の右腕だった勘定奉行の松本秀持。秀持は田沼の許可を得て、まず小規模な調査団を蝦夷地に派遣する。天明5(1785)年のことで、田沼や松本には、長崎での清国との貿易に欠かせない蝦夷地産の干鮑(ほしあわび)や煎海鼠(いりこ)の増産を図り、幕府財政を立て直す狙いがあった。田沼は、特定の商人たちへの保護政策や税制の改革を行いながら殖産興業を強く志向する(ここから賄賂政治家という田沼の評価が定着していく)。しかし田沼は、最初の蝦夷地調査を終える前に失脚。秀持も免職となってしまった(天明6・1786年)。

田沼から替わって老中主座となった松平定信は、意次の重商政策の逆張りで、緊縮策によって財政の立て直しを図った。しかしロシアを軸にした北東アジアの動静は、ますます不穏の度を増していく。

利尻町沓形(くつがた)にある「会津藩士の墓と会津藩顕彰碑」。文化年間の北方警固に動員され命を落とした会津藩士たちの軌跡を記す碑と、藩士2人の墓石

利尻島での北方警固のあらましをなぞってみよう。

交易と食料の補給を求めて1770年代から北海道本島の東端に来航し始めたロシア船だが、寛政元(1789)年にはクナシリやメナシ(現在の羅臼や標津一帯)のアイヌが請負商人の横暴に怒りを募らせた激しい戦いがあった(クナシリ・メナシの戦い)。千島列島を南下するロシアの圧力もあり、蝦夷地の風雲は急を告げていく。

寛政4(1792)年にはロシア帝国の軍人アダム・ラックスマンが根室に来て日本との通商を求めた。このときラックスマンは、アリューシャン列島に漂着したのちに数奇な運命をたどってロシア皇帝にも謁見した伊勢の船頭、大黒屋光太夫らを連れていた。松前藩士が対応したが、報告を受けた幕府はこれを一度拒絶して、交渉したければ長崎に行くように、と伝える。ロシア側は引き揚げたが、松前藩はこのとき光太夫らから、ロシアの国情や動向の知識を得て、幕府に報告を上げた。

ほどなくして今度はウィリアム・ブロートン率いる英国船が噴火湾に現れ、アブタ(虻田)で水や食料を求める事変があり、翌年もまた出現してエトモ湾(現在の室蘭港)に停泊した。これは、大英帝国の太平洋進出の先兵となった探検家ジェームズ・クックが調べ残した、太平洋北西部の調査の一環だった。またすでにフランスの探検家ラ・ペルーズは、日本海を北上して宗谷海峡を東に抜け、この海峡をラ・ペルーズ海峡と名づけていた。すでに長大な航海ができるようになっていたロシアやヨーロッパ列強国によって、蝦夷地が「発見」されていく。

危機感を募らせた幕府は、津軽藩と盛岡藩(南部藩)に命じて箱館やエトモ(室蘭)などに出兵させると共に、蝦夷地の調査を大規模に再開させた。調査隊は太平洋岸沿い(東蝦夷地)を長駆して様似(さまに)にいたり、別働隊の近藤重蔵や最上徳内らは千島のクナシリ、エトロフに達する。この別働隊は、土地のアイヌの助けを受けながらさらに日本海側(西蝦夷地)を北上してソウヤ(宗谷)に到り、帰路には天塩川をのぼって石狩川上流に出て、そこから石狩川を下り千歳から太平洋側のユウフツ(勇払)に抜けた。この大調査によって、中部千島と蝦夷地内陸部のあらましが江戸にも知られ始める。

調査報告を踏まえて幕府は、千島列島のある東蝦夷地を直轄することを決定して(寛政11・1799年)、箱館(のちに松前)に出先を置く。その後も調査は続けられたが、またロシアが動く。外交官であり実業家であるニコライ・レザノフらが、ロシア皇帝の親書をたずさえて長崎に来航。通商を求めたのだ(文化元・1804年)。彼らは半年間留め置かれたあげくに拒絶され怒りのうちに退去したが、レザノフが深く関わる国策商社露米会社の船が、フヴォストフ大尉に率いられ、報復として日本の出先を攻撃する。カラフト南海岸のクシュンコタンや、エトロフ島のシャナで米や酒などの物品を強奪し、建物や船を焼き、日本人を捉えて連れ去ったのだった。

利尻島にも上陸してトマリの運上屋を襲い、物品を奪って建物群に火をつけた。さらには停泊していた商人の持ち船を略奪したり、松前藩の船から武器や火薬を奪って火をつけた。いわゆる「文化露寇」(1806・1807年)と呼ばれる、徳川幕府の武威に疑問符をつけることになった一連の大事件だった。

懸念が現実となり、幕府は文化4(1807)年には、ついに蝦夷地全島を直轄することにした。北東アジアの情勢に突き動かれ、それまで統治の外部とみなしてきた蝦夷地を、一転して鎖国的な体制の内側に取り込んでいく。蝦夷地を日本とするのだから、日本史上の大きな画期だった。

そして幕府は、弘前藩と盛岡藩に増兵を、そして久保田藩(秋田藩)と鶴岡藩(庄内藩)にも北方警固を命じ、つづいて仙台藩と会津藩へも出兵を指令した。さらに松前藩は知行高を減らされ、陸奥の梁川(福島県伊達市)に移封されてしまう。

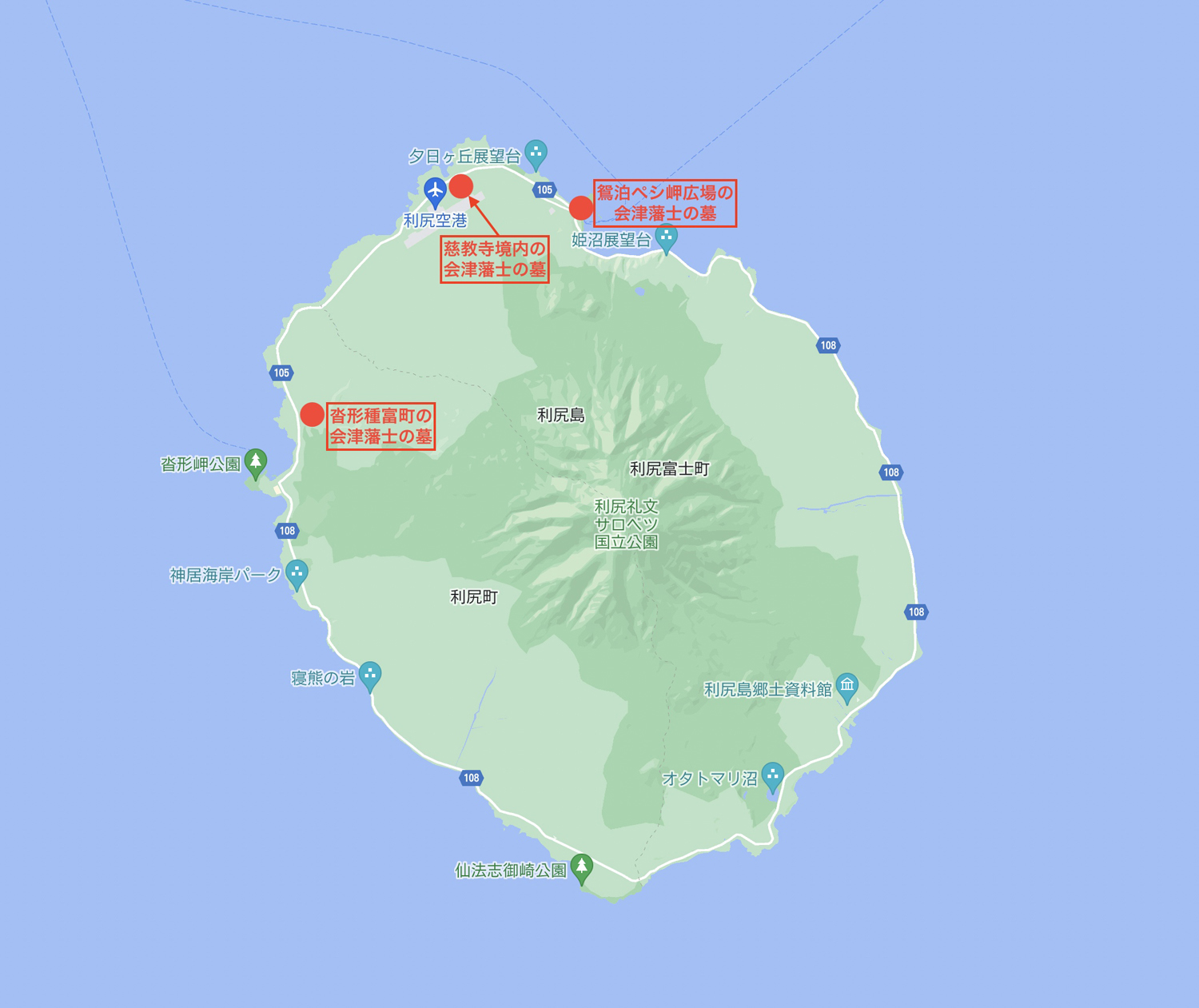

利尻島には3カ所に会津藩士の墓があり、8名の墓碑が残されている(地図データ©2022 Google、赤い部分をカイが書き込み)

会津では文化5(1808)年の年明けから、総勢1600名以上の人々が蝦夷をめざして次々に発っていった。蝦夷本島のソウヤ(稚内)に340人あまり、松前に260余人、カラフトに700人以上、そして利尻には約240人が配置される。一家で2、3人出兵した家も多く、さらに下僕や農民も随行したのでこの規模になった。ちなみに仙台藩は2000人あまりで、会津藩の石高23万石、仙台藩62万石という規模の違いを考えると、会津藩が担ったのは驚くべき人数だ(仙台藩にしても特段に重い負担であることに変わりはないけれど)。

カラフトのクシュンコタンに入った隊は、ロシア兵によって焼かれた番屋や会所、弁天社などを目の当たりにして、急いで陣営を再構築していく。そしてロシアに対する武威を示すためにも操練を行った。いつの時代も軍事演習は、有力な外交政策だ。

利尻には、ソウヤに詰めていた守備軍240余名が夏になって上陸。襲撃されたトマリの運上屋のあたりに陣屋を設けた。番頭として一隊を率いた梶原平馬景保は、幕末に悲劇の戦いを強いられた最後の筆頭家老、梶原平馬景武の祖父だ。梶原を補佐したのは三宅治兵衛重威とその実子山本権八郎良高。良高の孫は幕末史に登場する山本覚馬良晴で、NHK大河ドラマ「八重の桜」のヒロインにもなった山本八重の実兄だ。山本家は利尻でのこの北方警固を通じて、銃術と砲術のスペシャリストの系譜を編んでいったのだった。

会津藩が警固についた期間、待ち構えていたロシアの船影は、ついに見えなかった。会津の各隊は7月から撤退をはじめ、蝦夷地の警固は南部藩と津軽藩の仕事になる。しかし撤退の際に嵐に見舞われ、暗礁に乗り上げたり、波浪に流される船も出た。カラフトを出てから利尻島やルモイに流れ着いた船もあり、多くの命が奪われてしまう。結局戦闘は起きなかったものの、会津藩ではこの警固で50人ほどの藩士を失っている。利尻島には三カ所(鴛泊ペシ岬、本泊慈教寺、種富町)に8基の会津藩士の墓碑が残されているが、死因はこの漂着事故や、経験したことのない厳冬が強いた栄養失調などによる水腫(すいしゅ)病だった。ほか、稚内と増毛、焼尻島にも会津藩士の墓が残されている。

1810年代に入り、日本側が捕えたロシア軍の艦長ゴローニンと、ロシア側に捕えられた高田屋嘉兵衛との捕虜交換が行われたり、ロシアの政策変更によって脅威が薄れ、蝦夷地の警固体制は縮小されていく。ほどなくして松前藩も復領した(文政4・1821年)。

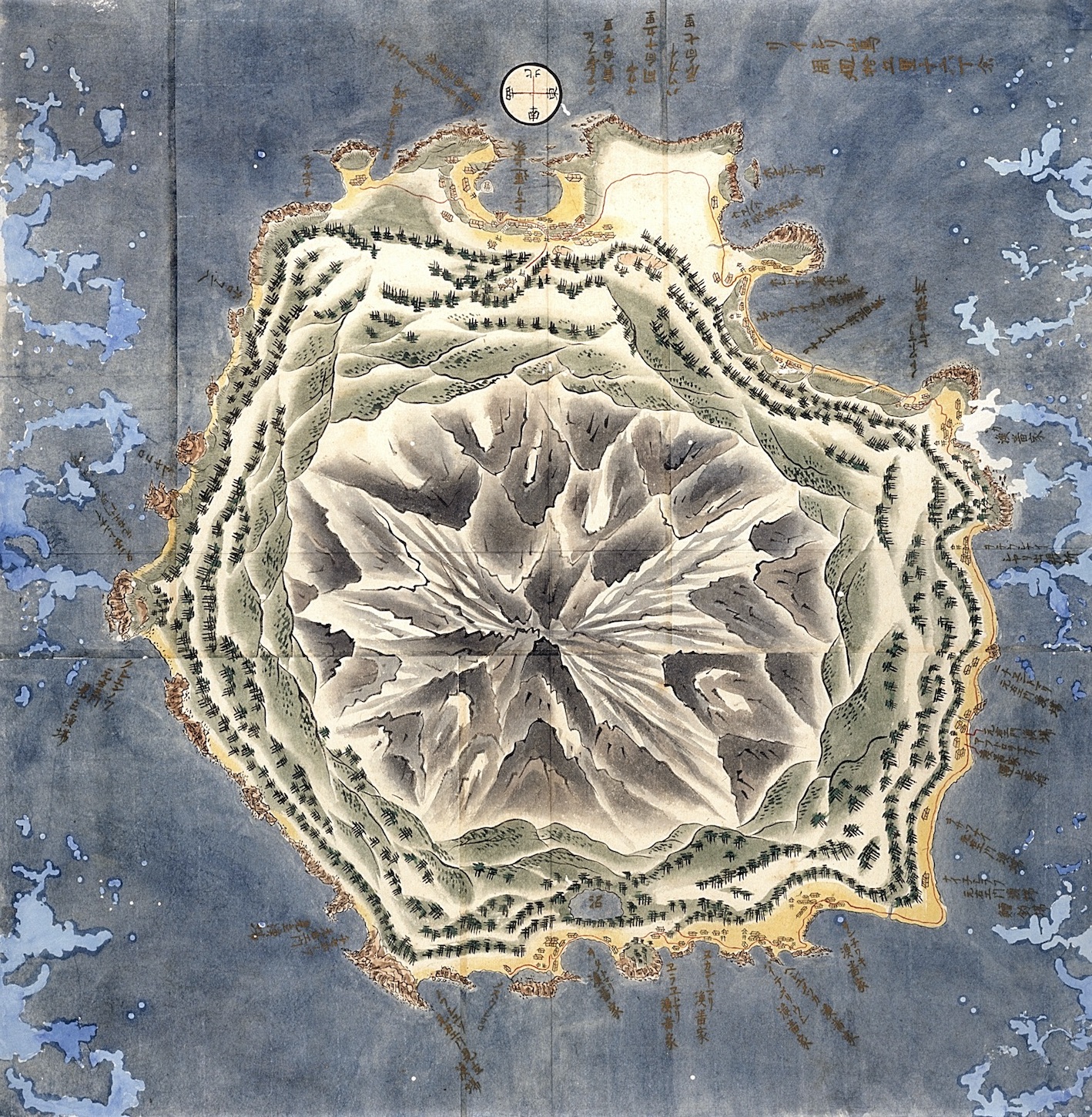

幕府が秋田藩に警固と開拓を命じた時代に同藩が描いた「リイシリ嶌略図」。本泊にあった運上屋を中心に、島の全容がひと目でわかる。浦々に書き込まれたアイヌ語地名も興味深い(利尻町立博物館所蔵)

東北諸藩による北方警固は、幕末に再び実行される。

ペリー来航(1853年夏)以降、列強国は東アジア全域に勢力を伸ばし、阿片戦争の敗戦(1842年)によって清国は半植民地状態になっていた。日本も開国を強いられ、アメリカやロシア、イギリスなどとのあいだに不平等な条約が次々に結ばれる。危機感を募らせた幕府は、1855(安政2)年の春に蝦夷地全島をふたたび直轄。箱館奉行のもとで、松前藩と東北4藩(仙台藩、秋田藩、盛岡藩、弘前藩)に警固が命じられた。

最も負担が重かったのは仙台藩と秋田藩だ。仙台藩は元陣屋をシラヲイ(白老)に置き、そこから太平洋岸全域とシレトコ(知床)、クナシリ、エトロフまでの長大な海岸線を担当。秋田藩が命じられたのも広大なエリアで、積丹半島のカムイ岬からソウヤ、シレトコ岬まで。北蝦夷地(カラフト)も含む。拠点となる元陣屋はマシケ(増毛)に建て、マシケより北の要員は、冬にはマシケまで引き揚げることが許された。白老と増毛には、この陣屋跡がいまも残されている。

秋田藩は文化露寇に際しても600名近い兵を箱館に送り込んでいたが、嘉永年間(1848-1854)から続く凶作と、幕府から命じられた領地の海防のための台場の築造(八森や浜田)が、財政の悪化と人材難に拍車をかけていた。そのため幕府は1859(安政6)年の秋、警固地の一部を領地とすることを認めて、開墾と警固の両輪でことに当たることを指示する。彼らにとって蝦夷地は無主の地だから、明治の屯田兵の原型がここにある。この時期、ハママシケ(浜益)、ルルモッペ(留萌)、トママイ(苫前)は庄内藩の領地となり、北蝦夷(ソウヤ、利尻、礼文、カラフト)の警固も、秋田藩単独ではなく仙台、庄内、会津、秋田各藩の交代制となる(1864・文久2年からは、会津藩主松平容保が京都守護職に任ぜられたので残り3藩の受け持ちとなった)。

秋田の国元では佐幕(幕府擁護)と勤王(反幕府)の摩擦がつのり、内外の状況はいよいよ緊張の度を増していく。一方で、風水害や大凶作、大火、京都警固などで藩のふところは火の車で、農民一揆も続く。幕府からの拝借米は14万石に達した。藩は、もはや財政と兵力の限界だと、北蝦夷地警固の免除を申し出た。時間を要したが、幕府は結局秋田藩に、北蝦夷地ばかりか蝦夷地の警固も免じることとして、マシケの領地を箱館奉行に戻すように命じた。撤退の命を受け、1867(慶応3)年春、藩士たちの帰還がはじまる。西郷隆盛や勝海舟が、江戸城無血開城の最後の詰めをしていたころだ。

利尻島(鴛泊港)からソウヤ(稚内)まで、現在ならフェリーで100分。北方警固の任を解かれて和船に乗り込んだ侍たちは、蝦夷本島、そして郷里まで、どれほどの長旅を強いられただろう

蝦夷地が再び幕府直轄となってすぐ、江戸から箱館奉行所に赴任した向山源大夫(箱館奉行支配組頭)は、幕吏となって間もない松浦武四郎らを従えて緊張が高まるカラフトを巡視した(安政3年・1856年)。武四郎にとってはこれが、全6回中4回目の蝦夷地探査の一部となる。向山は出発時から風邪気味だったというが、はたしてカラフトを見てソウヤに戻ると容体が急変して命を落としてしまった。墓碑は函館の称名寺に残されている。

北方警固のことを考えると、会津藩士らや向山のような、彼らにしてみれば途方もなくはるかな異郷で絶命した人々におのずと思いがめぐる。

「落葉帰根」という言葉がある。「命を終える落ち葉が根元の土に帰るように、人はやがて故郷に帰る」、という意味だ。対語が、「落地生根」。こちらは、「故郷をはるかに離れて異国に渡り、その地で覚悟を決めて生を紡いでいく」こと。中国南部から世界に乗り出して各地にチャイナタウンを作った華僑の生き方だ。

北海道開拓では、この地に渡って功を成し、晩年には帰郷した人々と、成否を問わずこの島の土になることを選んだ人々、双方の系譜があるだろう。しかしそのどちらでもなく、旅と移動の途上で失われた命は、宙づりにされたままの死として記されている。さらには何ひとつ残さず、知られることのなかった死もまた、おびただしい数にのぼるだろう。もとより先住アイヌ民族の、極東アジアの複雑な歴史の上に重ねられた営みの重さも、計り知れない。

帰ることも留まることもなく不意に切断されてしまったたくさんの生を思うとき、近代の移民が基盤を作った現在の北海道の足元が、急にちがったものに見えてくる。利尻島を訪れて北方の防人(さきもり)たちの沈黙に耳を澄ませてみよう。彼らを悼む時間から、人と土地を結ぶ回路が新たに結ばれていく、もうひとつの旅が始まるはずだ。

参考文献/『利尻町史・通史編』(利尻町)、『第三回維新展「幕末の北辺」』(霞会館)、『会津藩の蝦夷地警固』(稚内市・利尻富士町・利尻町)、『会津人群像・2012年第21号』(歴史春秋社)、『秋田県史』(秋田県) ほか