和牛を手がけることは、

最高ランクを目指すこと。

森由香-text 露口啓二-photo

「びらとり和牛」のブランドを守る

2015年に開催されたイタリア・ミラノ万博。行列嫌いのイタリア人が並んだと、「日本館」が大絶賛を受けたニュースは記憶に新しい。そのパビリオンで日本人シェフのパフォーマンスに使われたのが「白老牛」と「びらとり和牛」。いまや世界が注目するWAGYU(和牛)に、北海道のブランド牛が名乗りを上げた。

平取町の原田健二さんは、「びらとり和牛」を生産する農家。そのシゴトを追う前に、まず、“和牛”について少しおさらいしておこう。

日本では、国内で生まれて飼育する牛のうち、長年にわたり品種改良してきた黒毛和牛などを“和牛”と呼び、他の牛と区別している。和牛の特徴は、脂肪が固まりではなく、霜降り状に入ること。このサシと呼ばれる脂肪が低い温度で溶けるため、口に入ったとたん、「とろける」「やわらかい」という独特の食感を生み出す。

よく耳にする牛肉の格付けは、(社)日本食肉格付協会が定めた厳格な基準によるもの。2つの等級から格付けが決まり、歩留まり等級はA・B・Cの3段階、肉質等級は5・4・3・2・1の5段階。どちらも最良と評価されると、最高ランクのA5に認定される。

「和牛はつねにランク付けされる。牛の値段はその時の相場で変わるけれど、格付けは絶対に変わらない。だから、どんな時でも一番上のA5を目指して努力する」

原田健二さんは農家になって28年、ずっと和牛を手がけてきた。

現在、飼育している牛は200頭ほど。牛舎を見せてもらうと、部屋のような仕切りがあり、血統や年齢で分けられている。ピカピカの黒い巨体を間近で見るとかなりの迫力だが、顔は穏やかで人なつこい。別の牛舎では親子が同じ部屋にいた。乳牛は出産するとすぐに離されるが、肉牛は生後5ヵ月くらいまで一緒に暮らすのだという。

「気性の激しい母牛だと、子牛にまったく触らせてくれない。ツノで突こうとするから、こっちも命がけだよね(笑)」

一頭一頭を細かく管理して育てる和牛は、日本では 分業制が一般的だ。素牛(もとうし)と呼ばれる子牛を1歳頃まで育てる「繁殖農家」と、素牛を3歳頃まで飼育し肉牛として出荷する「肥育農家」に分けられる。

北海道は繁殖農家が多く、その素牛を本州の肥育農家が買い、飛騨牛や常陸牛などのブランドが付いて流通される。あの松坂牛にも、北海道育ちはたくさんいるそうだ。つまり、平取町で生まれても、地元で肥育しなければ「びらとり和牛」にはならないのだ。

原田さんは、繁殖から肥育まで手がける「一貫生産」を行っているが、このような農家は少ない。平取町の和牛生産改良組合に所属する53戸は、ほとんどが繁殖農家。平取町畜産公社と、原田さんを含めた7戸の農家が肥育を担い、「びらとり和牛」のブランドを守っている。

繁殖用牛舎があるのはかつて田んぼだった場所。周辺にはのどかな田園風景が広がっている

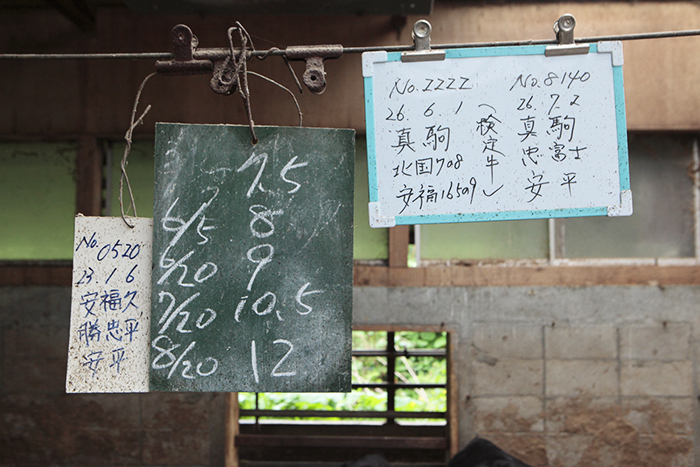

和牛は血統が大事。一頭一頭、どのような血統を受け継いでいるかがわかるようになっている

一頭一頭を「みる」のが仕事

平取町の和牛生産は、1962年、島根県から繁殖素牛54頭を導入したのが始まり。馬の需要が減り、代わる産業として和牛に着目。清流の沙流川から得られる水や冷涼な気候が肉牛生産と合い、生産者の長年の努力があって、「凝縮した旨みと上品な肉質」が高い評価を得るようになった。

原田さんの家は米農家だったが、お祖父さんが素牛を買い、最初に生まれた雌を「はらだ」と名付けて繁殖牛にした。原田さんが農家になった18歳まで、「はらだ」は生きていたという。

「自分は次男で、農家は兄が継ぐ予定だった。その兄が事故で亡くなってしまい、農家になると決めたのが18歳の時。大学に行って畜産の勉強をしようと思ったら、今度は母親が倒れてしまって。それで大学はあきらめて、すぐに家を手伝うことにした」

平取町の中でも大きな米農家だったため、米づくりは家族総出だったが、肉牛は原田さんが担当することに。とはいえ、まったく経験のない原田さんは、独学で勉強し、獣医さんに相談しながら、ノウハウを蓄積していった。そして3年前、お父さんが亡くなった時に、米はやめて和牛一本に絞ることを決めた。

「米をやりながらだと、牛をみる時間が無くなってしまう。肉牛農家は、牛をみるのが仕事。顔つきや便、餌の減りを見て、ちょっとおかしいと思ったらすぐに熱を計り、獣医を呼ぶ。病気になって運が悪かったでは、商売にならないから」

原田さんは、頻繁に「みる」という言葉を口にする。それは、病気だけではなく、牛がストレスなく暮らせるよう、「見る・観る・看る」の意味が込められている。餌のやり方も個々の性格で変えるという。1頭でゆっくり食べたい牛もいれば、隣の牛と競い合ってよく食べる牛もいる。牛舎の牛たちが、穏やかな顔をしているのは、いつも原田さんに見守られ、ワガママを聞いてもらえるからだろう。

平取町役場の坂本寿々子さん。九州から酪農学園大学に進学し、畜産の仕事を志望して平取へ移住

牛舎内にカメラを設置し、スマートホンでいつでも牛の様子を確認できる。これも「みる」方法の一つ

一貫生産でより高みを目指す

2015年、平取町の肥育牛は353頭が出荷され、そのうちA5・A4ランクが7割も占めた。この数字が、「びらとり和牛」のレベルの高さを物語る。

原田さんが一貫生産にこだわるのも、より高みを目指すための必然だ。

「素牛は10カ月で300kg以上にしないとセリに出せないけれど、うちは出荷しないから280kgになれば十分。だから、配合飼料よりも草をいっぱい食べさせる。牛は反芻動物なので、胃をしっかり発達させれば最終的には大きくなるから。

何より、いい子牛を取るには優秀な母牛が必要。だから、母牛を大切にするし、その血統も残していきたい。そう考えると、トータルに牛を管理する一貫生産がベストだと思っている」

原田さんには男女4人の子どもがいるが、今のところ、農家を継ぐという声は出ていないそうだ。

「長男は、霜降りより歯ごたえのある肉がいいと言って、『うちにはそんな肉は無い』とかあちゃんによく怒られていた(笑)。高校生になって寮から帰ってくると、『肉を食いたい』って。ようやくうちの肉の旨さがわかったらしい」

仕事のことは生真面目に話す原田さんが、最後に、家族のことをうれしそうに話してくれた。

北海道は豚肉の消費が全国トップクラス。すき焼きや肉じゃがも、豚肉を使う家庭が多い。北海道で育った優秀な素牛が、本州に出ていってしまうのは、道民の「豚好き」も少なからず影響していないだろうか。

北海道には輝く原石がまだまだある。そして、磨きをかけるプロがいる。そんな和牛農家の仕事現場を見ることができた。

「びらとり和牛」が食べられるお店は町内に5軒。写真はびらとり和牛専門店「くろべこ」のステーキ&ハンバーグセット