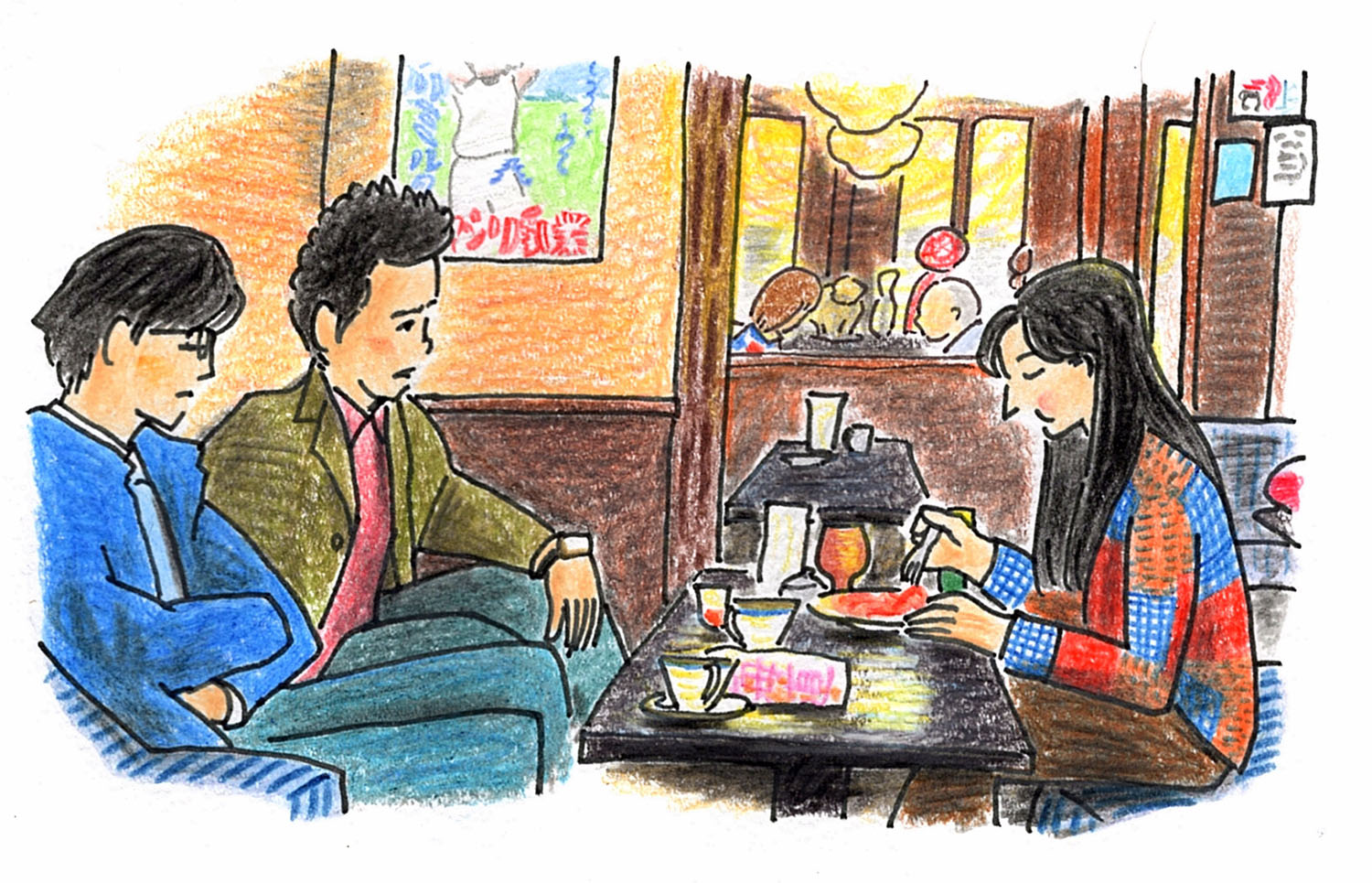

70年以上前の札幌でロケされた映画「白痴」のワンシーン。この喫茶店は?

70年以上前の札幌でロケされた映画「白痴」のワンシーン。この喫茶店は?

入口に飾られた船の梶が、漂う紫煙をからませて印象的な雰囲気をつくっていた。

児童文学者・和田義雄による『札幌喫茶界昭和史』(1973年初版、94年再版)でこう記された「紫烟荘」は、札幌の駅前通り、南3条西4丁目に1932(昭和7)年からあった喫茶店だ。

経営者は下山純護。同書によると「蝶ネクタイがふしぎに似合う」紳士で、「ミックスコーヒーを研究して、忘れられない味を人びとにすすめた」マスターだったらしい。

1969(昭和44)年に姿を消したこの店を、私は全く知らない。存在を知るきっかけとなったのは、黒澤明監督の映画「白痴」(1951年)だった。

19世紀のロシアから、昭和20年代の戦後・札幌へと舞台を移した日本版映画「白痴」(北海道新聞「さっぽろ10区」より転載)

カイ版「映画と握手」第4回で紹介したように、映画はドストエフスキーの同名小説を実写化。主人公・亀田(森雅之)の純真無垢な振る舞いが、人々の心に波紋をもたらす愛憎ドラマである。

「紫烟荘」は、亀田が札幌の町を一人さまようシーンに登場する(TOPイラスト参照)。とはいえ、わずかな店内ショットだけ。当初、私はセットかと思った。現在の札幌の町の印象と、あまりにかけ離れていたからだ。

それでも気になり、窓ガラスの反転文字から店名を割り出し、記録を見つけたときの驚きといったら! 『札幌喫茶界昭和史』には「紫烟荘」のマッチラベルも掲載され、店のモダンな雰囲気が伝わってくる。

ちなみに、同書によると戦後の札幌でいち早く再開した店の一つが「紫烟荘」。その後、南4条西4丁目に「アロハ」、南1条西2丁目に「まつや」、南3条西3丁目に「ミレット」などが続々登場し、人気を集めた。そうした“ライバル”の中から黒澤監督の目に留まったのだから、「紫烟荘」はさぞかしムードのある店だったのだろう。

『札幌喫茶界昭和史』には、「紫烟荘」の経営者・下山に関する記述も少なくない。

戦前、美人女給やビールが売りの「特殊喫茶」が流行すると、アルコールを出さない「純喫茶」の矜持を守るべく、仲間と札幌純喫茶店組合を結成。駅前通りを挟んで斜め向かいの千秋庵(現・札幌千秋庵本店)の岡部式二と共に幹事を務めたという。また、物資不足の戦時中、リンゴやサツマイモの皮、チューリップの根などを混ぜ合わせた「規格コーヒー」が普及すると、「愛想をつかして」休業宣言したという気骨あるエピソードも残る。

そもそも、『札幌喫茶界昭和史』を著した和田自身、札幌中央警察署の真向かい、北1条西5丁目に喫茶店「サボイア」(1953~70年)を経営した業界人。その和田が敬愛をにじませることからも、下山は、喫茶店オーナーとして一流で、人望も厚かったことが伺える。

そういえば、黒澤監督は食通で知られ、朝は特製ブレンドの深煎りコーヒーを欠かさなかったそうだ。とすれば、「紫烟荘」を訪れた際もコーヒーの一杯くらい注文したのではないだろうか。下山が研究したというミックスコーヒーを監督はどう味わったのだろう……。70年以上前のワンシーンから、そんな想像が広がってゆく。

ダフネは映画館や飲食店の並んでいる歓楽街の小路にある小さな店だ。建物は山荘風に肌の粗い白樺をつかい、ロマンティックな外見をしているが、細長い店の内部は余計な装飾などなく、清潔すぎる感じがするほどである。壁には、二年も前から怖しく色気のないカレイの油絵の額が一枚かかっている。

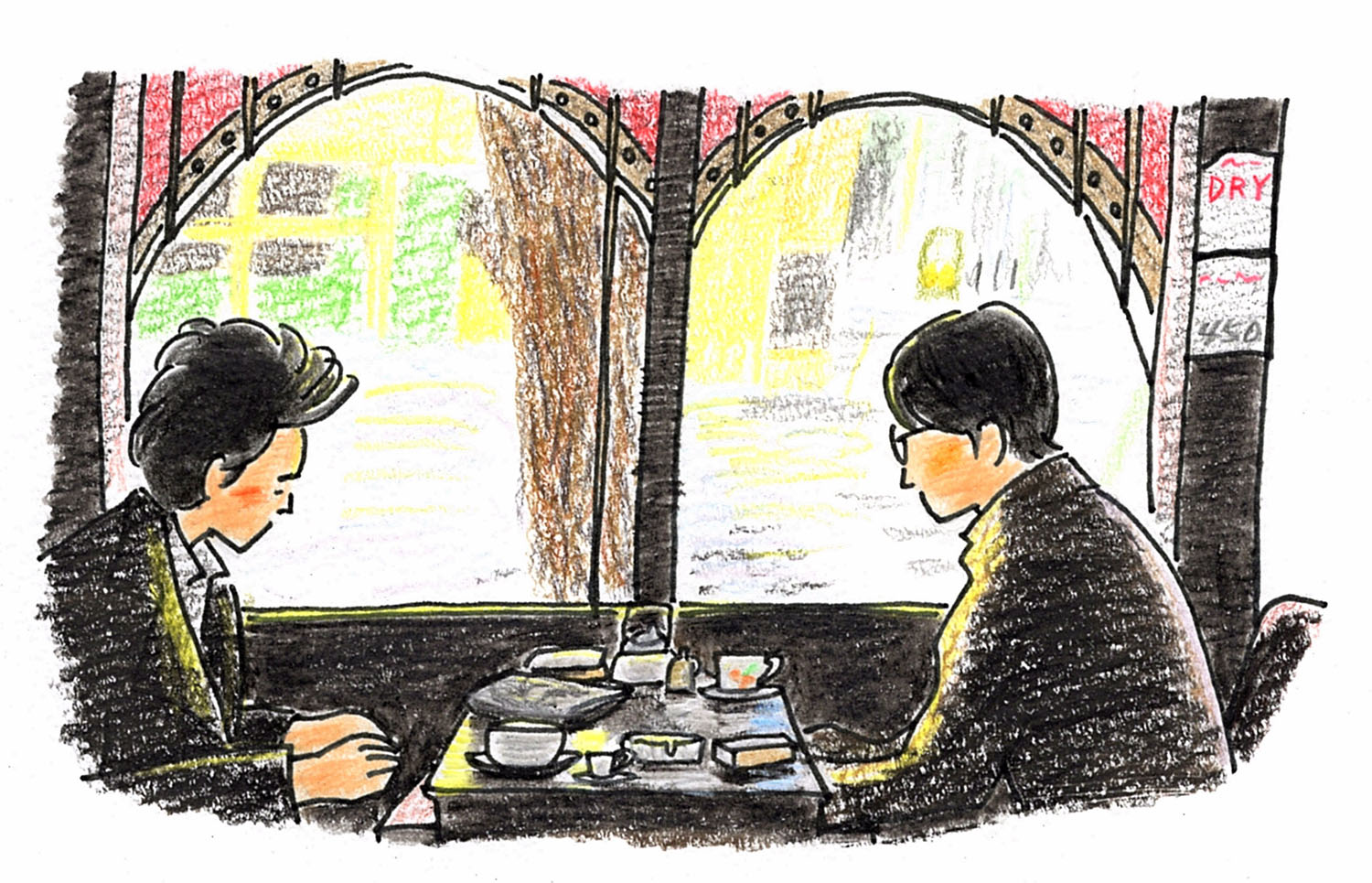

釧路の町をモデルにした原田康子の小説『挽歌』(1956年)でこう描写された「ダフネ」は、架空の「珈琲店」だ。だが、私の脳裏には、カウンター席と数人掛けテーブルが並ぶ静かな店内がすぐ浮かぶ。五所平之助監督の映画版(57年)に何度も登場するのである。

映画でも小説でも、「ダフネ」は、物語に欠かせない重要な場所として描かれる

ヒロインは、関節炎をこじらせ、左ひじが不自由な怜子(久我美子)。母を早くに亡くし、父と高校生の弟、婆やと暮らす彼女は、女学校を中退した後は結婚も就職も選ばず、地元のアマチュア劇団を手伝う日々。病弱で孤独な彼女にとって、「ダフネのおやじ」ことマスター(中村是好)に軽口を叩いたり、幼なじみの久田(石浜朗)とコーヒーを飲んだりするひとときが、貴重な息抜きだ。

ところが、そんな日常を劇的に変えるきっかけを与えたのも、「ダフネ」だった。怜子は、ひょんなことから知り合った年上の建築技師・桂木(森雅之)の妻・あき子(高峰三枝子)が、青年とワケありげな様子で入店する現場に遭遇。好奇心をそそられ、桂木に接近した彼女は、さらに桂木夫人とも親しくなり、三角関係をかき乱す“台風の目”となっていく。

年齢も事情もさまざまな人が交差する喫茶店。本来、出会うはずのなかった怜子と桂木夫人の接点は、そういう「場」だからこそ生まれたといえる。

架空の店ながら、「ダフネ」がリアルな懐かしさを感じさせるのは、北海道各地にあった喫茶店の在り様を体現しているからかもしれない。実際、「挽歌」の舞台となった昭和の釧路にも、ハイカラ文化の象徴だったという「喫茶リリー」、中庭の噴水を眺められるゴージャスな雰囲気の軽食喫茶「笛園」など名物店が多数存在した(2020年『くしろ写真帳』より)。

常連客の心の拠りどころであり、文化人が交流するサロンでもあった喫茶店。そこには気の置けないマスターがいて、刺激的な会話が飛び交い、時には大人の秘めごとも繰り広げられたことだろう。「挽歌」からは、そうした時代の空気感もひしひしと伝わってくる。

なお、気になるロケ地だが、盛厚三著の『「挽歌」物語‐作家原田康子とその時代‐』(2011年)によると、釧路ロケは1957年6月、3週間余り行われたそう。地元の協力で順調に進んだことが記されているが、「ダフネ」ロケに関する情報は見当たらなかった。ただ、WEBサイト「釧路・阿寒湖観光公式サイト」の記事で、「映画版『ダフネ』のロケ地も、末広町2丁目4 栄屋旅館(廃業)の裏手あたりにあった喫茶店だといわれています」の一文を発見! 小説と映画の相乗効果で挽歌ブームが起きたそうだから、もし本当だとすれば、ロケ地巡礼の客が押し寄せたのではないだろうか。

ちなみに、『「挽歌」物語』によると映画の公開後、「ダフネ」という喫茶店が全国の街角に出現したというから可笑しい。「嘘から出たまこと」ならぬ〝物語から生まれた喫茶店〟は、きっと各地のファンを喜ばせたことだろう。

ジーンズとTシャツを着て、ビルの一階にある〈モンデ〉でまずいナポリタン・スパゲティとスーパー・ニッカのストレートのダブルを体に入れた。

大泉洋が札幌・ススキノを根城にする私立探偵を軽妙に演じた「探偵はBARにいる」シリーズ(2011年、13年、17年)にも、喫茶店が欠かせない。第3弾まで作られたハードボイルドタッチのミステリー映画。第1弾の原作となった東直己の小説『バーにかかってきた電話』(1993年)で上記のように出てくる「モンデ」は、探偵の住むビル1階にある24時間営業の喫茶店。撮影に協力した「喫茶 トップ」は、ススキノのど真ん中に実在した老舗店だった。

「探偵はBARにいる2 ススキノ大交差点」ではヒロイン・弓子(尾野真千子)が「モンデ」でナポリタンを食べる

「モンデ」といえば、探偵がまずそうに食べるあのナポリタンと、お色気たっぷりに彼を誘惑する女性店員(安藤玉恵)が強烈なインパクトを残す。だが、原作本2冊(『探偵はバーにいる』『バーにかかってきた電話』)を読んだところ、ナポリタンは単なる軽食メニューの一つで、店員もそれほど強烈キャラではなかった。映画ならではの演出が、店をコメディカルに印象付けたのだ。

荒唐無稽ともいえる店の存在を支えたのが、ロケ地「トップ」のクラシックな雰囲気だろう。

オープンは1968(昭和43)年で、なんと映画「白痴」の「紫烟荘」が閉店する前の年。以来2017年の閉店まで、半世紀にわたって営業。『さっぽろ喫茶店さんぽ』(2001年)にも「変わるススキノの変わらぬ長屋」として、経営者夫婦の気さくな人柄が紹介されている。

実は、それまで何度も撮影依頼があったそうだが、ずっと断ってきたそう。「探偵はBARにいる」で初めてロケ協力したのは、「商売を続けてこられたススキノへの恩返し」だとか。スクリーンの裏側にある喫茶店の思いを知ると、「ススキノのプライベートアイ」を名乗り、ススキノを愛した主人公にふさわしい居場所だったと、改めて痛感する。

「探偵はBARにいる」といえばもう一店、私にとって忘れられない喫茶店がある。南1条西9丁目にあった純喫茶「声」だ。

「探偵はBARにいる」のノスタルジックな世界観を盛り立てた「声」のシーン

市電通りを通り掛かったある日、趣きある外観に誘われ、ふらりと入った私は、既視感にとらわれた。「ここ、見たことがある!」。

それが「探偵はBARにいる」だと知ったのは、すぐ後のこと。立ち退きのため、店が創業48年の歴史に幕を閉じたと知ったのは、その少し後、2012年のことである。

映画と喫茶店をめぐる記憶は、人それぞれだろう。

私にとって、映画のワンシーンに迷い込んだような驚きをくれた「声」との出会いは、忘れられない大切なもの。

とはいえ、もうない喫茶店の残り香を映画にかぐとき、郷愁と同時に、切ない痛みがこみ上げる。

だから私は、お気に入りの店を見つけたら、せっせと通うことにしている。

映画「白痴」

WEBサイト

映画「挽歌」

WEBサイト

映画「探偵はBARにいる」

WEBサイト