握りたてから時間が経つにつれ、昆布のうま味が寿司へと移る。京都人にハレの日の御馳走として 240年以上も愛されている「いづう」の鯖寿司。巻寿司の断面がうさぎの形になるのが同店のトレードマーク(提供:遊佐順和)

握りたてから時間が経つにつれ、昆布のうま味が寿司へと移る。京都人にハレの日の御馳走として 240年以上も愛されている「いづう」の鯖寿司。巻寿司の断面がうさぎの形になるのが同店のトレードマーク(提供:遊佐順和)

内閣府地域活性化伝道師としても精力的に活動する旭川市立大学の教授、遊佐順和さん(撮影:伊田行孝)

─── 生産者と消費者をつなげる活動をされてきた遊佐先生ですが、道産食材のひとつ「昆布」に着目したきっかけ、その魅力を教えてください。

東京で生まれ育ち、昆布といえば日高昆布くらいしか知りませんでした。他の昆布もあったと思いますが、売り場に並んでいる7割、8割は日高産。産地名が違っても、昆布の品種は同じだと思っていました。これほど産地によって品種や利用方法が違うと知ったのは、北海道に来てからです。

高校時代から雄大な北海道に憧れ、大学時代にJRの周遊券を利用して17泊18日の旅をして、いろいろな出会いや経験をするうちに、いつかこの大地へ移住したいという気持ちが強くなりました。

私は経理畑で異業種を経験してきましたが、昆布に興味を持ったのは、北海道国際航空(現エア・ドゥ)に勤務していた頃です。社内で複数紙の朝刊で昆布に関する記事を目にしたのがきっかけです。当初は地域の特徴や特産品、産業界のリーダー的な人など、気になる記事を切り抜いていましたが、次第に昆布に関する記事が多いことに気づきました。

昆布が興味深いのは、産地によって品種が異なり、葉の形状、幅や厚み、味わいもそれぞれ違うこと。しかも、利尻昆布は京都、羅臼昆布は富山、長昆布は沖縄、日高昆布は東京、真昆布は大阪と、品種によって主な行き先や調理での使われ方も異なります。日本の食文化に大きな影響を与えた歴史も含め、昆布は知れば知るほど奥深い。これほどの食材は、ほかにはないと感じました。

縄文時代から好漁場として知られる内浦湾。身が厚く甘みのある澄んだだしが豊富にひける「白口浜真昆布」は、天然と養殖がある(提供:鹿部温泉観光協会)

清澄でクセのない上品なだしがひけて、関西地方で人気の高い礼文島香深浜「利尻昆布」の干場。特に礼文島で採れた昆布は旨みが豊富で、香りも高い(提供:遊佐順和)

─── 昆布ロードと呼ばれた北前船の寄港地を訪れ、特に感じられたことは?

私が本格的に昆布の研究を始めたのは、札幌国際大学に勤めてからです。最初はゼミやサークルの学生たちに声を掛けて、大学祭で昆布グルメの模擬店を出す程度でしたが、北前船の昆布ロードの歴史を調べていくうちに、他大学の教員や学芸員による研究グループと日本の昆布文化と道内の生産地を考える共同研究に関わるようになりました。

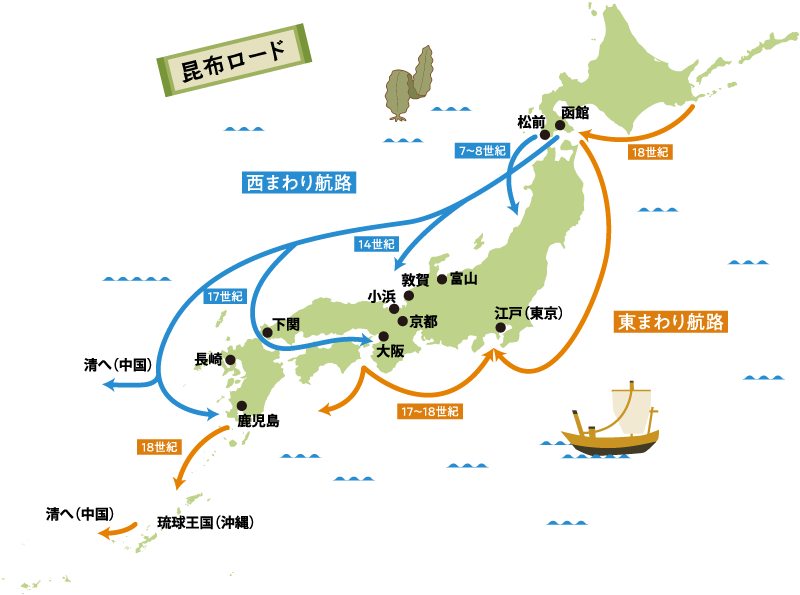

北前船は江戸中期から明治30年代にかけて、蝦夷(北海道)から日本海沿岸の諸港に寄港しながら、下関、瀬戸内海を通り、大坂(大阪)までの間を往来した廻船です。特に蝦夷で採れる昆布や鰊、棒鱈などは積み荷の花形。昆布の消費地もやがて江戸、九州、琉球(沖縄)へと広がり、「昆布ロード」と呼ばれるようになりました。この航路が本格化するまで、日本人の食味は塩、みそ、しょうゆが基本。昆布で「だし」をひく調理法が大坂で確立され、全国に広まることで日本料理はより多彩で繊細なものになっていきました。ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」の歴史や文化には、北前船交易が深く関わっています。

(提供:北海道ぎょれん)

共同研究では、昆布消費が日本一の富山から、敦賀、京都、大阪へ、沖縄は与那国島まで訪れました。たとえば、富山のかまぼこは、魚肉を昆布で巻いて蒸すので板が必要ないなど、寄港地それぞれに昆布の郷土料理があります。ただ、不思議なことに北前船が立ち寄らなかった高知でも、全国都道府県のアンケートでベストテン入りするほど昆布が消費されているのです。長年、高知で郷土料理を研究されている松﨑淳子先生(高知県立大名誉教授)の話によると、高知の巻き寿司は、海苔の他に葉の薄い長昆布でもくるくる巻くのだとか。京都の鯖寿司や大阪のバッテラの使い方と少し違います。寄港地から広まった昆布のルートを調べてみるのも、おもしろいと感じました。

富山名物の昆布巻かまぼこ。昆布の味が均等に行き渡るように渦巻き状になっている(提供:遊佐順和)

土佐の名物、珍味を盛り合わせた皿鉢料理。右下にあるのが白板昆布(バッテラ昆布)の昆布寿司、その左が黒昆布寿司。高知では「昆布寿司入りの皿鉢は上等」ともいわれ、ステータスを上げる存在(提供:遊佐順和)

ゆで豚と昆布の千切りをやわらかくなるまで炒め煮した沖縄の郷土料理「くーぶいりちー」(昆布炒め)。昆布の味を楽しむため、調味料はほんの少しのしょうゆのみ(提供:遊佐順和)

─── 2022年、スペインからの視察をコーディネートした「ビルバオ北海道プロジェクト」について、お聞かせください。

スペイン・バスク州ビルバオといえば、今や世界中の食通が注目する食文化を持つ地域。ビルバオビスカヤ スローフード協会 名誉会長マリアーノ・ゴメス氏から、「和食」のユネスコ無形文化遺産登録の立役者ともいわれる京都の料亭「菊乃井」の村田吉弘氏に、北海道視察の相談があったのは2020年。観光業界や昆布の産地につながりを持つ私に支援依頼があり、ツーリズム計画の視察行程をコーディネートしました。ビルバオ地方の沿岸に自生する海藻類を食用として活用するために、昆布の産地を視察することが大きな目的。さらに、バスク人はフランコ体制下のスペインで、バスク語の使用を禁止された歴史を持つため、アイヌ文化にも興味を持たれていました。

まずは4月に、ゴメス氏と海洋生物の研究者らが函館市と鹿部町の下見をされ、10月には、ゴメス氏とビルバオ地方のミシュラン星付きレストランのシェフ5人が、函館市、鹿部町、白老町、平取町、えりも町、新ひだか町をめぐり、海藻の資源管理、昆布の加工や品質管理、調理方法、アイヌの伝統工芸や独自の食文化などを学んでもらいました。

特に印象的だったのが、鮮魚の刺身と昆布締めを食べ比べてもらったとき。食のプロだから、食べたことがなくても分かるんですね。一口で「全然、違う!!」と、大興奮でした。ビルバオ地方には、日本と同じような昆布はありませんが、地元の海藻類を使った郷土料理のヒントに役立てたと思うと嬉しいです。

鹿部町の道の駅で刺身の昆布締め体験をするビルバオのシェフたち(提供:遊佐順和)

シェフたちは白老アイヌ協会会員の手ほどきを受けて、昆布でだしをひくチェプオハウ(鮭の汁物)作りにも挑戦(提供:遊佐順和)

ビルバオビスカヤ スローフード協会 名誉会長のゴメス氏と新ひだか町三石の昆布漁師(提供:遊佐順和)

─── 北海道の昆布の可能性を広げるような新たなツーリズムは企画されていますか?

北海道で昆布といえば、だし用のイメージが強く、昆布巻きや佃煮くらいはあっても、昆布そのものを食べる食文化はあまりありません。北海道以外では北東北が数パーセント程度で、全国での漁獲量はダントツ1位なのに、残念ながら消費量は40位以下です。昆布は漁獲してから干して製品化するまで時間も手間もかかるため、後継者不足による廃業や温暖化による漁獲量の減少など問題は山積みです。

そんなこともあり、札幌国際大学短期大学部の勤務時には、一流ホテルや料亭、老舗昆布店での体験を通して、北海道の昆布が日本の食文化にどれほど貢献しているのかを実感してもらうために2016年から「国内フィールドワークin奈良&京都」を実施しました。参加した学生たちは、自分の五感を使って修得するので、昆布に対する意識は大きく変わり、知らない友人たちに自慢話のように広めます。

奈良ホテル杉谷光弘総料理長(当時)からレクチャーを受ける札幌国際大学短期大学部の学生(提供:遊佐順和)

「国内フィールドワークin奈良&京都」では、京都の老舗料亭「菊乃井本店」での懐石料理も堪能(提供:遊佐順和)

旭川は、北海道のほぼ中央に位置し、道央、道北、道東からの交通もいち早く整備されたまち。海がなくても新鮮な海産物が集まり、近隣の農作物も地味豊かな土地柄で、かつては40を超える市場が競うほどでした。大雪山系からの豊かな水に恵まれる米どころであり、古くから日本酒やしょうゆの醸造技術が根づいています。まちなかには歴史的建造物やアート作品など文化的なものも多く、それらをつなぎ合わせたら、旭川や上川エリアならではの新しいフィールドワークができると考えています。

旭川市立大学は道外からの学生も増えています。このまちの魅力を知って全国へ広めてもらうことで、私のように移り住むきっかけになる可能性もあります。今後は地域の活性化につながるようなことをじっくり考え、実践していきたいと思います。

北の灘と称される旭川で1899年に創業した小檜山酒造店(現・高砂酒造)の明治酒蔵(提供:遊佐順和)

遊佐 順和(ゆさ・よりかず)

旭川市立大学新学部設置準備室 教授

東京都出身、北海道大学大学院教育学専攻修了。日本フイルコンに勤務。29歳で札幌市に移住、池脇会計事務所を経て、北海道国際航空に転職。ホテルオークラ札幌でのイベント企画や広報の経験を生かし、札幌国際大学観光学部に専任講師として勤務。その後同大短期大学部学科長教授、同大人文学部国際教養学科教授を経て、2025年4月、現職に就任。