1881年の結婚当時のイザベラ・バード(49歳)

出典:Anna M.Stoddart,”The Life of Isabella Bird (Mrs.Bishop)”, John Murray,1906(金坂清則所蔵)*無断転載禁止

1881年の結婚当時のイザベラ・バード(49歳)

出典:Anna M.Stoddart,”The Life of Isabella Bird (Mrs.Bishop)”, John Murray,1906(金坂清則所蔵)*無断転載禁止

私は人文地理学を、「人間活動とその所産の地域的存在様式を究明する科学」と定義して研究する地理学者です。それで、京都大学の大学院生だった1973年に、刊行直後の「イサベラ・バード著、高梨健吉訳『日本奥地紀行』」を読んだ時、魅力的な旅行記だと思う一方、不満も覚えました。言うまでもなく旅は人間活動の一つであり、旅行記はその所産ですから、この訳本は私の研究対象になり、問題点がわかるのです。

まず、訳者が、悪臭を嫌うものの不可欠な食べ物だとバードが的確に記す沢庵を野菜としての大根と訳したり、年齢からして知らないはずのない裃(かみしも)を「翼に似たうす青い羽織」と訳したり、雪国山形の出身なのに雁木(がんぎ)を「奥深いベランダ」と訳したり、ハマナスや浜梨(はまなし)と訳さないと夏の北海道の浜辺の風景が読者に伝わらないのに「きわめて小さな野ばら」とか「石竹色のばら」とか「赤いばら」などと訳しており、このような不適切訳や誤訳の例が他にも数多いということがあります。図書館所蔵の原著を見ましたら、実は原著には800頁を超える二巻本と後に出た分量が半分ほどの一巻本の2種類があり、そのいずれを見てもバードの表現には何の問題もないのです。

訳者は「彼女の旅行記の本領は奥地旅行にあるのだから、その真価をうかがうのはこの一巻本で充分であろう」と言うのですが、このような考え自体が間違っていることもわかりました。奥地という言葉を原文の意味を知らず取り違えて用いているだけではありません。本来の二巻本は文学の一分野である紀行文学の作品ではないのです。日本の風景や社会の真の姿を、旅を通して描き、それを踏まえて最後に「日本の国政」を論じ、その末尾で、西洋文明の果実だけを摂取し、その果実を生み出す木であるキリスト教を移植しない問題を指摘し、「雄々しさと国民の偉大さの神髄を備えつつキリスト教を受容する時に初めて、この国は最も高尚な意味において『日出ずる国』、東アジアの光となり得るのである」(『完訳 日本奥地紀行4』p.211) という見解を述べて大著を結ぶ作品、つまり私が学ぶ地理学の重要な一分野をなす地誌なのです。一巻本ではこのような本質がわからなくなっていることを訳者は見落としているのです。

訳者が翻訳に当たりバードの旅した場所に足を運ばず、歴史と文化も調べず、英語をただ日本語に置き換えるだけという本質的な問題があることも、地理学研究者として不満でした。これでは正確な翻訳にならないのは当然です。反面、修士論文の対象地域だったので資料に通じていた私は、新潟県の部分の鮮やかな原著の描写が他に類例のない価値を有するものであることを知り、驚嘆しました。

それで、1989年に大阪大学でバードを研究する機会に恵まれ本格的に始めて以後は、学際的な視座の下、ツイン・タイム・トラベル(※)を兼ねたフィールドワークを伴って「旅と旅行記を科学」した成果を、例えば従者Itoや旅で用いたBrunton's Map of Japanなど、その解明が必須である原文中の謎を解き明かす多くの論文や世界巡回写真展として公開すると共に、バードの著作の正確な翻訳書の刊行に努めてきました。正確な翻訳書を出版することこそが、日本でのバードとその旅・旅行記への関心を高め、正しい理解を深めるための不可欠な出発点になり、バードを研究する者としての責務だと考えたからです。

その私が二巻本原著を底本とする『完訳 日本奥地紀行』(全4巻、以下、『完訳』)を、原文に匹敵する詳細な訳注を付し、全4巻の書物として出したのはこのためです。高梨本以後の訳書3種は二巻本を用いるものの、うち2種は高梨本が100%正しいことを大前提に省略部分のみを訳し、他の1種も訳者がよくわからないと思った個所は高梨本に依拠し間違いを再生産するなど、様々な問題を孕み、これらによっては、正確であることを第一とするバードの記述を読者は正確には理解できないのです。先に指摘した高梨訳の本質的問題がやはり当てはまるからです。そのため、バードが最も大切にしたのが日本の本当の姿を描くことであったにも拘らず、本当の姿が正確にはわからないのです。

正確に理解するには、「旅行記を読むとは、その基になった旅を読み、旅する人を読み、旅した場所・地域を読み、旅した時代を読むことである」(金坂清則)という認識を誠実に実践し、原文中の謎や不明確な点、あるいは修正を要する点をひとつひとつ解明した成果を訳注の形で加えていきつつ翻訳を進めねばならないのですが、従来の訳書は、そのような翻訳ではまったくありません。「異文化の媒介」という、翻訳者に課される役割をバードの旅行記について果たそうとする時、訳注は不可欠です。「そして訳注――素晴らしい。全四巻となるこの旅行記は、我が国の翻訳史上の傑作となるはずである」という富山太佳夫氏の評価(「毎日新聞」2012.12.23)は、今述べた私の考えの傍証となります。日本翻訳出版文化賞の受賞や複数の雑誌(『地理科学』69―3、『農業史研究』 49、『サウンドスケープ』15-1、『日本民俗学』281 など)での高い評価(それぞれ、小原丈明氏、湯澤規子氏、平松幸三氏、八木康幸氏)も同様です。

他方、『完訳』と簡略本原著の訳書である『新訳 日本奥地紀行』(以下、『新訳』)を出版した1年後の2014年に新書『イザベラ・バードと日本の旅』(以下、『新書』)を上梓したのは、日本の旅と旅行記の特質を、半世紀に及んだバードの旅とその生涯を視野に収めつつ明示することによって、さまざまな誤解が定着している状況を改めるには、『完訳』の成果に基づいて論じるのがよいと考えたからです。長らく定着してきた従来の理解を一新する私の見解への反論はなく、明治維新史の専門家鵜飼政志氏やキリスト教史に詳しい英文学者北垣宗治氏によって高く評価されました(それぞれ『日本歴史』812、『関西英学史研究』9)。この新書を充実させた英語本 Isabella Bird and Japan: A Reassessment も、日本に詳しくバードに関心の深い地理学者メアリー・マクドナルドさんの書評で高く評価されました(Geographical Review 108-4)。日本翻訳出版文化賞の受賞もその証です。さらに、英文学者齋藤兆史氏がNHKラジオの番組「こころをよむ 見つめ合う英文学と日本」の中で、イザベラ・バードを扱うに当たり、『完訳』を引用しつつ本新書に依拠したことは、より直截的な証になります(テキストは同名の表題でNHK出版より2018年1月刊)。

以上のことを前提として、2回目では「イザベラ・バードの日本の旅と旅行記の真実」について、3回目では「イザベラ・バードの北海道の旅」、4回目では「イザベラ・バードの平取滞在と調査」、最後の5回目では「イザベラ・バードの平取調査の意義を未来に」として考察していきます。が、その前にイザベラ・バードがどんな人でありどんな旅行家だったのかについて、以下掻い摘んで紹介します。これについては6月刊行予定の『旅が好きだ!』(河出書房新社)中の小論もご参照ください。また2回目で述べる、彼女の旅の生涯において日本の旅がどう位置づけられるのかについては、今年3月30日に公開されたWEBサイト中の小論(https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g00829/)もご参照ください。

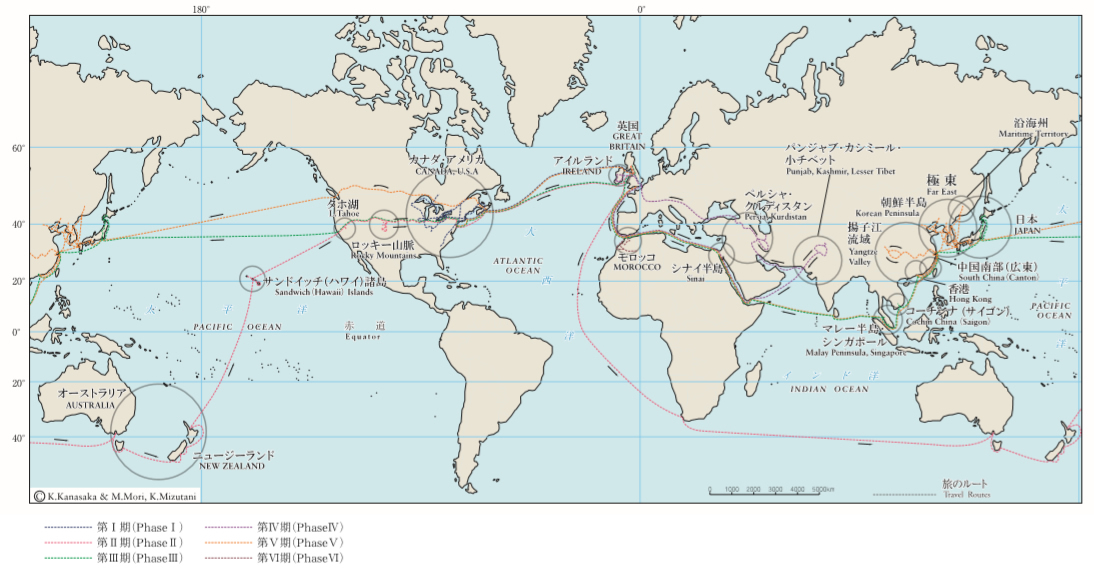

イザベラ・バードは1831年イングランド北部の小さな町バラブリッジに牧師の長女として生まれました。両親は病弱だった彼女に旅行家としての力を身につけさせ、彼女と、同中西部の町タッテンホールで生まれた3歳年下の娘ヘンリエッタの二人が力を合わせて生きていけるようにする教育を、旅を通して熱心に施しました。こうして旅行家としての能力を育まれたイザベラは、22歳の時から69歳の時まで半世紀近くにわたり、南米以外の全大陸を旅したのみならず、その成果を72歳で亡くなる最晩年まで、膨大な著作や講演などで社会に伝えました。世界の旅行史の頂点に立つ人の一人と断言できます。女性会員を認めていなかった王立地理学協会が1893年、彼女を特別会員に選出したことは、当時における彼女の旅行家としての高い評価の象徴です。そして、希代の旅行家であったことは、6期に区分できる旅の生涯における旅と旅行記を科学した私の上記著作=新書によって一層確たるものになっています。

イザベラ・バードが旅した地域・ルートと時期区分

出典:金坂清則『ツイン・タイム・トラベル イザベラ・バードの旅の世界』平凡社、2014(無断転載禁止)

彼女の旅行家としての特徴を一言で言えば、旅する地域・場所の真の姿を、鋭い観察眼によって、そこに暮す人々を含めて総合的に鮮やかに描き出し公表することを何よりも大切にして旅を重ねながら人生を切り拓いていった「信念の旅行家」だったということです。

それは牧師だった父のみならず家族、そして49歳で結婚し5年足らずして亡くなった10歳年下の夫に共通するキリスト教への強い想いと結びついていました。そして、54歳で身寄りのない未亡人になり、絶望の淵にあった彼女を救い出すには旅の再開しかないと考えた出版社主ジョン・マレー三世の依頼で行った真冬のアイルランドの旅の成功をきっかけに再開した旅=第4期の旅以降、旅はいよいよ激しさを増しました。旅先で死ぬ可能性さえ想定し、身辺を整理して行った旅でした。身の丈150センチの、病と無縁でなかった老女の旅とは到底信じられない旅の成果を、論文や著書に加え講演の旅を通して社会に伝えた後に、第5期の旅に出、その旅が3年2か月にも及んだ事実は驚嘆に値します。

実は、海外の旅の成果を出版してから次の旅に出るということを彼女は第1期の旅以来必ずしていました。しかも第4期の旅までは、帰国後に生じた悲劇を克服しての次の旅でした。偉業というほかありません。第2期の旅が始まった40歳以降の32年間のうち海外の旅は私の計算では延べ8年以上に及び、海外の旅と旅の間も、旅にまつわる活動を展開し、講演に関わって国内を頻繁に旅しました。出版から得た多額の印税は旅の資金となったのみならず膨大な資産の一部にもなりました。まさに旅あってこその人生でした。その上、印税の4倍にものぼった膨大な遺産の遺贈先に関する私の分析からすると、彼女は個人宛を除く遺産全体の実に75%を海外伝道、とりわけ医療伝道に関わる組織に遺贈しているのです。そしてこれこそは第4期・第5期の旅と深く結びつくものだったのです。

2回目は「イザベラ・バードの日本の旅と旅行記の真実」について考察します。

※ツイン・タイム・トラベル

「過去の旅行記に描かれた旅を、私たちの旅に取り込み、2つの旅の時空を主体的に重ね合わせる旅」。著者が発案し商標登録。バードの没後100年を記念しての2004年の個展(京都展)と上山展・平取展を経て、05年のエディンバラ展以後、和製英語Twin Time Travelと共に、昨年までの世界巡回写真展のコンセプトになり、著書Isabella Bird and Japan: A Reassessment(Renaissance Books,2017)も通して定着。写真集『ツイン・タイム・トラベル イザベラ・バードの旅の世界 In the Footsteps of Isabella Bird: Adventures in Twin Time Travel』(平凡社、2014)は、同年1~5月に北海道大学総合博物館で開催された第15回写真展までの記念出版物。

©Kai Fusayoshi

©Kai Fusayoshi

金坂清則(かなさか・きよのり)

1947年生まれ。地理学者、京都大学名誉教授。イザベラ・バード研究および写真展等の活動により王立地理学協会特別会員、王立スコットランド地理学協会特別会員、日英協会賞受賞。訳書・論文に『完訳 日本奥地紀行』(日本翻訳出版文化賞受賞)、『新訳 日本奥地紀行』、『イザベラ・バードと日本の旅』、写真集『ツイン・タイム・トラベル イザベラ・バードの旅の世界 In the Footsteps of Isabella Bird: Adventures in Twin Time Travel』(日本地理学会賞受賞)ほか多数。(上記書籍はいずれも平凡社)