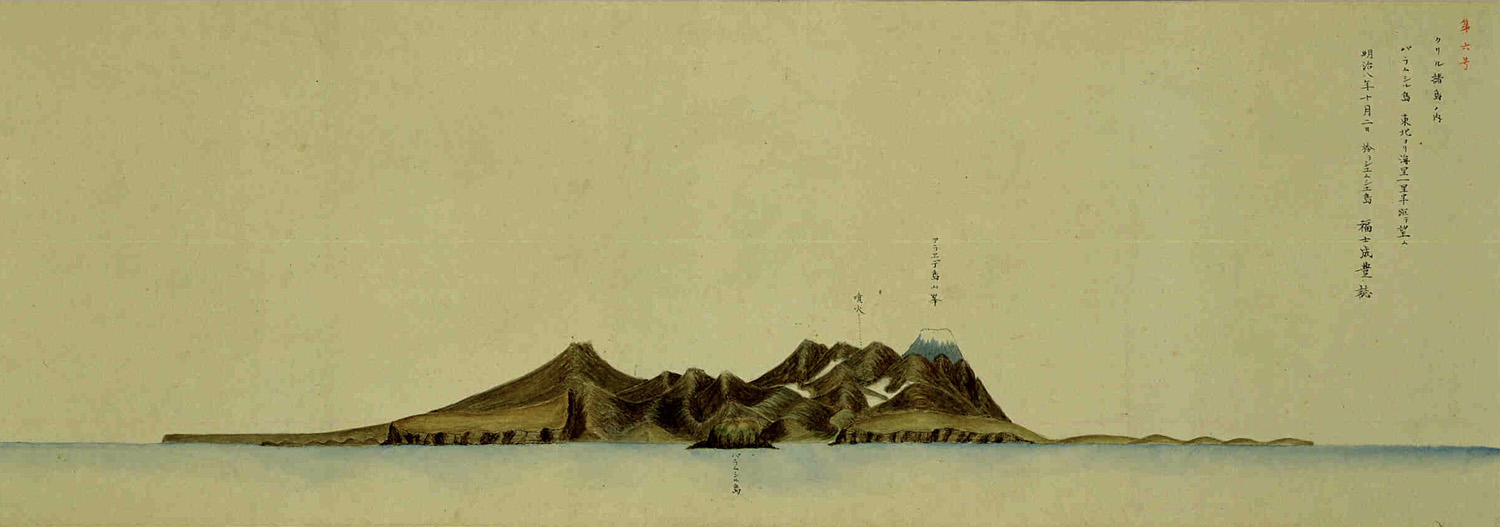

1875(明治8)年、千島全島が日本領となった機の測量隊にいた、開拓使技師福士成豊による千島眺望図の一枚。占守(シムシュ)島から幌筵(パラムシル)島と阿頼度(アライド)山を南に望む(北海道大学附属図書館所蔵)

1875(明治8)年、千島全島が日本領となった機の測量隊にいた、開拓使技師福士成豊による千島眺望図の一枚。占守(シムシュ)島から幌筵(パラムシル)島と阿頼度(アライド)山を南に望む(北海道大学附属図書館所蔵)

北千島アイヌの子孫が、歴史の激流を泳ぎ切ってポーランドに暮らしている。彼らの曽祖父はかつて千島列島最東北端の占守(シムシュ)島に暮らしていた—。1992(平成4)年の5月、北海道新聞に千島のそんな数奇な歴史をめぐるシリーズ記事が連載された(「忘れられた人々 北千島アイヌ民族」)。

彼らの祖先は代々占守島とその周辺に暮らし、アザラシやラッコを獲って毛皮を取り、ロシア商人に売っていた。島が日本領になってからはロシア国籍を選んでカムチャッカ半島に暮らしたが、トラブルがあって在地のコサック集団に働き手として売買されてしまい、はるか東欧、7000km以上離れたベラルーシへ送られた。そこでまた貴族に労働者として売られたという。やがて現地の女性と家庭を持ち、いまの子孫がいる。

北東アジア史は、ロシアを通してヨーロッパに深く結ばれている。明治の千島列島をめぐる興味の尽きない史実を、前回からの安場保和(やすばやすかず・第6代北海道庁長官)を軸にして綴ってみよう。

アメリカがペリー艦隊による砲艦外交で下田と箱館を開港させた翌年の1855(安政2)年、ロシア海軍のエフィム・プチャーチンも同様の力で日露和親条約を結び、日ロの国境策定が行われた。サハリンは両国民と先住民の雑居地として、千島列島は択捉(エトロフ)島と得撫(ウルップ)島のあいだを国境とする。

明治の世となり、圧力を強めるロシアに対して新政府内では、このさい樺太は放棄してまず北海道開拓に集中すべしとする黒田清隆と、異を唱える副島種臣(元・外務卿)らの確執があった。結局1875(明治8)年、ロシアと千島樺太交換条約が結ばれた。日本は樺太(サハリン)を手放す一方で、得撫から占守までの大小18島を領土とすることにしたのだ。これで国後(クナシリ)や択捉(エトロフ)などの南千島から占守まで、千島列島全島が日本領になる。サンクトペテルブルクでの調印に当たったのは、特命全権大使榎本武揚。樺太という大きな島の半分をみすみす手放し、極寒の海の島々を得て何になる? という批判も強かった。しかし榎本らの狙いは、ロシアの南下を防ぐために、オホーツク海に島嶼(とうしょ)による長大な防衛ラインを引くことにあった。

さて、ではそれまでロシアの強い影響下で列島で暮らしていたアイヌ民族らはどうなるのか。中部千島には、18世紀にロシア人がラッコ猟のためにアリューシャン列島から連れてきたアリュートたちもいたし、北千島の人々は婚姻関係も含めてカムチャッカとの繋がりが強かった。そして冒頭でふれた人々は、このときロシア領で暮らすことを自ら選んだのだった。

条約締結に当たり新領土を受領するため、開拓使五等出仕の時任為基(ときとうためもと)は占守島でロシア側と授与式を行い、3年で国籍を選ぶようにと、島の人々に伝えた。しかし長期の猟で不在の者も多く戸口(ここう・戸数と人口)もつかめない。千島アイヌは島を移動しながらラッコやアザラシの猟を行うので、農民の集落とは成り立ちがちがうのだ。人類学者鳥居龍蔵は、のちの1899(明治32)年の調査をまとめた『千島アイヌ』で、彼らは「今年甲の島にあるかと思へば、翌年は乙の島に移り乙の島に來りしかと思へば、又た轉じて丙島…」と書いている。

得撫島以北のアイヌの多くはロシア語を話し、ロシア正教を信仰していた。彼らとのコミュニケーションを担ったのはロシア語通辞だ。

条約締結から3年経った1878(明治11)年夏、生活物資の供与と国籍選択の確認をするために開拓使の船が占守島を訪れた。ここでアイヌたちは、生地を離れたくないと日本国籍を選んだ。

以後、先住民を大日本帝国の臣民にする撫育政策の予算で年に一度程度、食料などを支給する日本の官船がやってきた。けれども政府にとってはこれがとても非効率だ。彼らを国境近くに住まわせておくとロシアと通じて国益に反する懸念もある。そこで北海道本島近くに移住させることが一方的に決まっていく。しかしロシア商人に多額の借金があったり、そもそも全員揃うことがないので話し合いができないと、状況は動かなかった。力づくでの解決を一気に図ったのが、湯地定基根室県令を実務責任者に、元老院議官安場保和、内務省輔芳川顕正以下政府高官と陸海軍軍人も加わった、1884(明治17)年6月からの千島巡視だった。事態はここでようやく、このシリーズ稿の第1回、安場保和の北海道巡視につながる。

占守島に残されていたアイヌの穴居あと。1894(明治27)年ころ(北海道大学附属図書館所蔵)

1884(明治17)年6月22日。

汽船函館丸で函館を出港した一行は根室へ向かう。根室で湯地定基根室県令も加わると、はるかな目的地である北千島をめざした。国後(クナシリ)島と択捉(エトロフ)島のあいだを通過してさらに北上。30日夕刻、ようやくカムチャツカ半島と目と鼻の先にある阿頼度(アライド)島に到着した。海抜 2339m。北海道の最高峰である旭岳(2291m)よりも高い火山の島だ。以下、安場保和と、同行した息子の末喜(すえのぶ)の日記(清野謙次『明治初年北海紀聞』)などをもとに追ってみよう。

31日朝9時、船は列島最東北の占守島と、その手前の幌筵(パラムシル)島のあいだの幌筵海峡に入り、やがて占守島片岡湾に投錨。根室から直線距離で1200km近い国境の島だ。初夏だが気温は11℃。人煙が見えた。汽笛を鳴らすと、首長以下アイヌたちが小舟で迎えに来た。一行はこれに乗り上陸。男女ともアザラシの皮と鳥の羽を縫い合わせた服(羽毛が内側)を着て、靴は魚皮。女は緋のカナキン(金巾・綿平織り)を被るものもいた。

萱(かや)で作ったアイヌの番屋が数戸あり、使われなくなった穴居もあった。さらにかつて毛皮交易のためにロシア人が暮らした板屋があり、そこは辻堂にもなっていた。毛皮交易と極東・北米の植民地経営を担うロシアの国策企業、露米会社(RAC・Russian American Company)の現場責任者がラッコの毛皮で巨利を得て、神への感謝のために1757年に建てたものだ。しかしこの半世紀はほとんど使われていないという。安場は日記に、「天主教ノ寺院アリ」と書いている。この会社は、イギリスがアジアの植民地経営のために作ったイギリス東インド会社がモデルだ。

焼酒やタバコを与え、酒が入ると女たちが楽しく踊り出した。湯地県令は、戸口をあらため、島民をみな「救助」する、と伝えた。コミュニケーションは、開拓使のロシア語通辞小島倉太郎が担う。いったん船に戻り、翌日は、彼らが獲った島のキツネやアザラシの皮と、糧食や鉄砲を交換した。この日7月1日の朝の気温は4℃だった。

湯地はリーダーに、支援をするから色丹島に移住せよと説得にかかる。当然、抵抗は大きかった。猟で不在の者もいたが、強硬な圧力の前に一同90名以上が移住に同意したのは、ようやく7月4日。安場は、当初は頑として承知しなかった彼らが折れたのは、「県令懇諭(こんゆ・心を込めて諭す)の誠(まこと)切なるに感ずる所ありと云べし」、と書く。

5日。家財をまとめ、4頭の牛と仔牛一頭がいたが、カムチャッカから入れた2頭は乳量も多いので残し、それ以外は処分した。ソリを引かせていた60頭もの犬たちも、安場らにとって意外なことに大きなもの2頭を残して撲殺され、皮と肉を取った。

6日、片岡湾を出港、北からまず択捉島の紗那(シャナ)湾をめざす。紗那には、19世紀はじめから使われた栖原(すはら・紀州の豪商)の大きな番屋があった。そこで休憩して、留別(ルベツ)湾の振別(フレベツ)へ。安場らは番屋に泊まる。一帯にはかつて北方警固にあたった仙台藩の陣屋と2門の大砲を備える砲台があった。なにしろこのあたりが、文化年間(1804年)にロシアに急襲された舞台なのだ(文化露寇)。明治になって、陣屋は郡役所になっていた。

択捉からは天候に恵まれ11日朝、色丹島斜古丹(シャコタン)湾に入る。天然の良港だ。快晴で22℃。ここには役所がある。開拓使のラッコ密漁の取り締まり事務所だった建物だ。全員を上陸させ、衣食を給し、農機や曳き網なども支給された。祝いの酒を与えると「皆々欣々然トシテ踊リヲナシ、礼を述ベテ別ル」(末喜日記)。

一行はその日のうちに根室に戻り、翌日は根室官園や官業試験場などを視察する。しかしロシア語通辞小島倉太郎は島にしばらく残り、アイヌたちと島の役人たちの仲介役に奔走した。大工や人夫らによって、支給される家の建設も進んでいる。彼らには船や漁網が与えられ、農耕や、ロシア人の手引きで経験していた牧牛、緬羊や豚、鳥の飼養にも取り組むことが計画されていた。だが現実はそれほど寛容ではない。その後の暮らしは困難を極めた。抗えない大きな力によって、数百年にわたって重ねられてきた暮らしを理不尽に根こそぎ奪われた人々の苦悩の深さは、現代の我々が容易に理解できるものではないだろう。

一方でこの強制移住によって、北千島は日本の領土であるにもかかわらず無人の空白地帯になってしまった。湯地県令は山県有朋内務卿に、北門の要地であるから外国密漁船などに対して十分な警戒が必要であるし、軍艦による取り締まりと水路の測量を急いでほしい、と上申している。そうした流れを受けた海軍大佐柏原長繁による測量や、民間人による占守島の拓殖事業を動かした郡司成忠元海軍大尉については、以前の特集でふれた(メナシへの遙かなまなざし-4「拓殖と防衛の島」)。

根室県令湯地定基。旧薩摩藩士で、実妹は乃木希典夫人の静子

1871(明治11)年ころの択捉島振別市街(北海道大学附属図書館所蔵)

話は再び、明治30年代に移る。

前回とりあげたロシア正教会の掌院セルギイは、1898(明治31)年の夏、幕末の箱館にロシア正教をもたらしたニコライ大主教とともに、色丹島のアイヌたちを訪ねている。安場保和が6代目の道庁長官を辞してすぐ後のことだ。その安場も現場に立会った強制移住から14年の歳月が流れ、彼らはどのように暮らしているだろう。

一行は函館から船で根室に入り、それから色丹島をめざした。セルギイらにとっては、島には「クリル(千島列島)人の正教徒」が暮らしているのだ。一行は土産として、日本茶と中国茶、そしてたばこと砂糖、婦人たちのためにショール、糸などを揃えた。定期航路で8時間の船旅。斜古丹(シャコタン)湾に入ると掘っ立て小屋が2列に続いていて、十字架を掲げる聖堂が見えた。役人の官舎もある。

かつてカムチャッカから定期的に司祭の訪問を受けていた占守島のアイヌは、島が日本領になった時代にはそれがなくなり、精神の柱を失ってしまっていた。しかし彼らは司祭に頼ることなく、自分たちの手で洗礼も祈祷も葬儀も行っていた。子どもたちは老人たちから口伝えで信仰を伝えられたのだ。

色丹島に移ると、定期航路で根室教区を担当する神父が行けるようになり、頻度はともあれ、住民たちは歓喜した。しかし移住時に90人以上いた住民も、いまは60人あまりで、結核をわずらったり障がいのある者もいる。当初、政府からの補助金などの多くは狡猾な官吏に握られていた。けれども新聞報道で内地に島の窮乏ぶりが伝えられると、政府も動き出して補助金の不正もなくなり、いまでは教師や医者も常駐するようになった。住民のほとんどが日本語を話し、子どもたちはもはやロシア語を知らない。

一行がボートで岸に近づくと、子どもたちや犬がたくさん走ってきた。清潔に飾り立てられた会堂に入って祈り、それから家々を訪問してまわる。母親たちは大急ぎで晴れ着で装い、子どもたちにもあわてて着換えをさせていた。残念なことに男たちの多くは漁に出てしまっている。夕刻に会堂に戻ると、人々は聖歌を合唱して、祈りと説教が行われた。ニコライは全員に小さな十字架とイコーナ(聖像画)を配り、祝福を贈る。それから人々とともにリーダーの家に入り、土産品を配った。集まった者はみな子どものように純粋な目で主教らを見つめ、はじめは遠慮がちだったものの、やがて喜びを全身で表した。しかし夜には船が出るので、ゆっくりと語り合う時間はない。ニコライは何度も十字を切って祝福を与え、暗闇の中を港に向かったのだった。

セルギイは書いた。

「ほんとうにいとしい人々。あの子どものような素朴さを見、この世に全く孤立無援の彼らを見るとなんと心がしめつけられることか。彼らは生きながらえるだろうか」

日本側から「クリル人の正教徒」はどのように見られていたのだろうか。

麓慎一仏教大学教授(日本近代史)の論文「北千島アイヌの改宗政策について」は、とても興味深い史実を論考している。北千島の拓殖をめざす郡司成忠元海軍大尉らは東本願寺の僧侶奥村円心を頼って、彼らの仏教への改宗を図り、さらには北千島に帰還させて和人たちの拓殖を支える役を負わそうとした。奥村は朝鮮半島でも布教を行った人物で、妹の奥村五百子(いおこ)は愛国婦人会の創立者だ。しかし結果として、彼らの改宗も帰還も実現していない。ハリストス(キリスト)への信仰はゆるがなかったのだ。

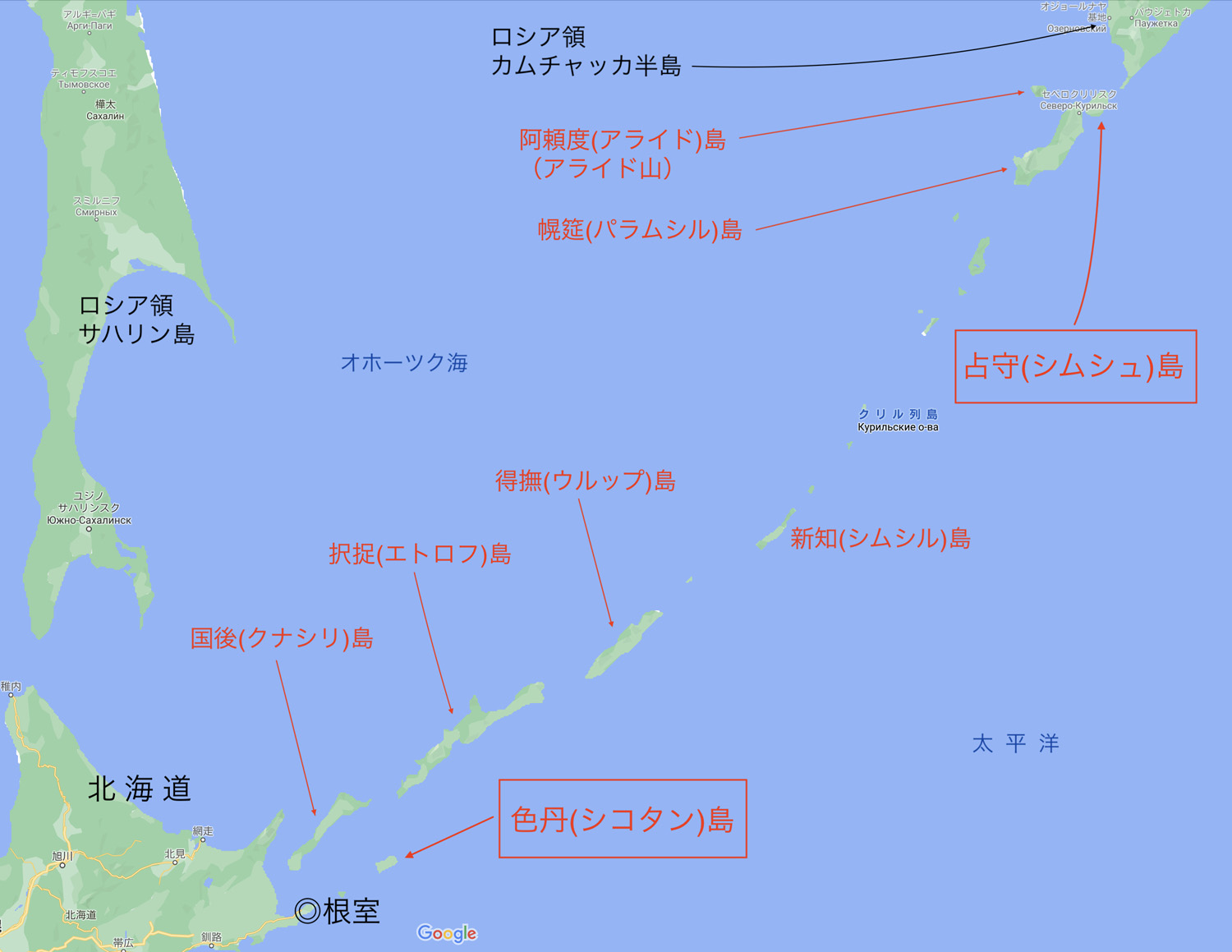

北海道とカムチャッカ半島のあいだに花綵(はなづな)のように延びる千島列島(地図データ©2021 Google, SK Telecom、赤い部分と太字部分をカイが書き込み)

千島列島では、古くは約8000年前の遺跡が南千島から、6000年前の遺跡が北の占守島と幌筵島から見つかっている。縄文時代の後期や晩期になると(約4500〜2500年前)、中部千島にも人々が進出した。続縄文時代になると(約2400〜1400年前)千島列島のほとんどの島に人間の営みがあり、カムチャッカ半島の人々との接触も深まる(ベン・フィッツヒュー『環北太平洋地域の伝統と文化3・カムチャッカ半島・千島列島』北方文化振興協会)。

では縄文の人々の直系であるアイヌ民族は、千島列島にいつごろから暮らしていたと言えるのだろう。瀬川拓郎札幌大学教授の『アイヌの歴史』、『アイヌの世界』などによれば、大きな動きは9世紀〜12世紀にあった。まず、サハリン方面から北海道本島や千島まで南下していたオホーツク人が大陸とのつながりを失い、撤退したり孤立をはじめる。それが5世紀以降のこと。するとのちにアイヌと呼ばれる擦文時代の人々がその空白を埋めるように、オホーツク人との緊張をはらみながらサハリンから千島列島にまで進出していった。歴史区分ではその間にグラデーションのようにアイヌ文化期がはじまるのだが、アイヌ文化期という呼称には問題がある、という論考があることは以前の特集でもふれた。

道東に残されたオホーツク人たちはやがてアイヌに同化されていく。13世紀にはアイヌは、サハリンであの元の軍隊と長い戦争を繰り広げている。元の大軍が博多に来襲した元寇(1274年、1281年)の少し前のことだ。

瀬川教授は「オホーツク人になろうとしたアイヌ」と表現するが、環オホーツク海を舞台にアイヌがそこまでダイナミックに雄飛して貪欲に求めたのは、本州の人々と交易するためのワシ羽(武士が矢羽に使う)やラッコの毛皮だ。武士や貴族勢力にとって、日常のはるか遠くにある北方の産物には、きわめて高い価値があったのだ。そしてアイヌたちには、自分たちの産物と交換で、鉄器などを手に入れる必要があった。

こうして千島を生活圏にしたアイヌだが、時代が下って18世紀初頭、シベリアをひたすら東進して北米大陸までたどり着いたロシア人たちがやって来る。彼らはアリューシャン列島のラッコをほとんど獲り尽くしてから、千島列島にたどり着いた。海獣猟がたくみな、アリューシャン列島のアリュート族も連れてくる。こちらも無理やり強いられた移住だ。明治に至るまで、中部以北の千島のアイヌとアリュートは、ともにロシアの強い影響下にあった。

国境と国籍を厳密に定める近代国家があるとき有無をもいわせず押し寄せて、理不尽で数奇な運命に蹂躙(じゅうりん)された人々がいた(アジア太平洋戦争でも、1942年、アリューシャン列島のアッツ島にいたアリュートたちが日本軍によって小樽に強制連行されている)。しかし彼らを、ただ歴史に翻弄されたはかない民とだけ見るのは、視野が浅すぎるだろう。色丹島のアイヌは強い信仰に生き、自らの意志と力でコミュニティの運命を拓こうともした。市立函館博物館には、函館で開かれた北海道物産共進会(1886年)に、彼らが持ち込んだ自作のロシア楽器パラライキなどの木工品が所蔵されている。

どんな人間も歴史の複雑な交わりと生成を生きている。その現実を意識しながら北千島のアイヌを主語にすると、北海道はどんな姿に描けるだろうか。