長浜神社宵宮祭り(6月20日)のころ、利尻島はエゾカンゾウの盛りを迎える。エゾノシシウドも競うように(写真:谷口雅春)

長浜神社宵宮祭り(6月20日)のころ、利尻島はエゾカンゾウの盛りを迎える。エゾノシシウドも競うように(写真:谷口雅春)

明治期の内地から北海道への移住には、国策として政府の手厚い補助があった屯田兵をはじめとして、大枠で言えばいくつかのパターンがある。政治犯らを道路建設や鉱山開発の苛烈な労働のため送り込んだ監獄移民、開拓会社を作って移住希望者を雇用した結社移民(信仰が軸になる場合もあった)、身分を失った旧士族の救済を目的とした士族移民、開拓使が扶助つきで募集した官募移民などだ。もちろんこれらの枠組みから外れて、個人の事情や意思だけによるものも少なくない。

これらのベースは主に農業にあったが、明治20年代に利尻島の仙法志(せんほうし)長浜に移り住んだ人々の場合は、北海道に渡った同郷人が漁業や商業で成功を収めたので、自分も続こうと考えた人々が中心だった。地縁血縁を軸にした、いわゆるチェーンマイグレーション(連鎖移民)。彼らのふるさとは、鳥取県東部、因幡(いなば)だ。

麒麟獅子を利尻島にもたらすことになる因幡の人々約25名は、1894(明治27)年、神戸港を出港すると日本海に出て、小樽を経ながら、ひと月かけて利尻島にたどり着いた。リーダーである坂口勝次郎は、これに先駆けて数年前に小樽に渡り、井戸掘りの仕事で大金を手にしたのでさらに利尻に乗り込み、コンブやニシンの〆粕(肥料)を買い付けて大成功を収めていた。利尻から勇躍ふるさとに戻ったとき、嫁にしてほしいという娘が降って湧いたように集まった、というのは一族に伝わる武勇伝だ。

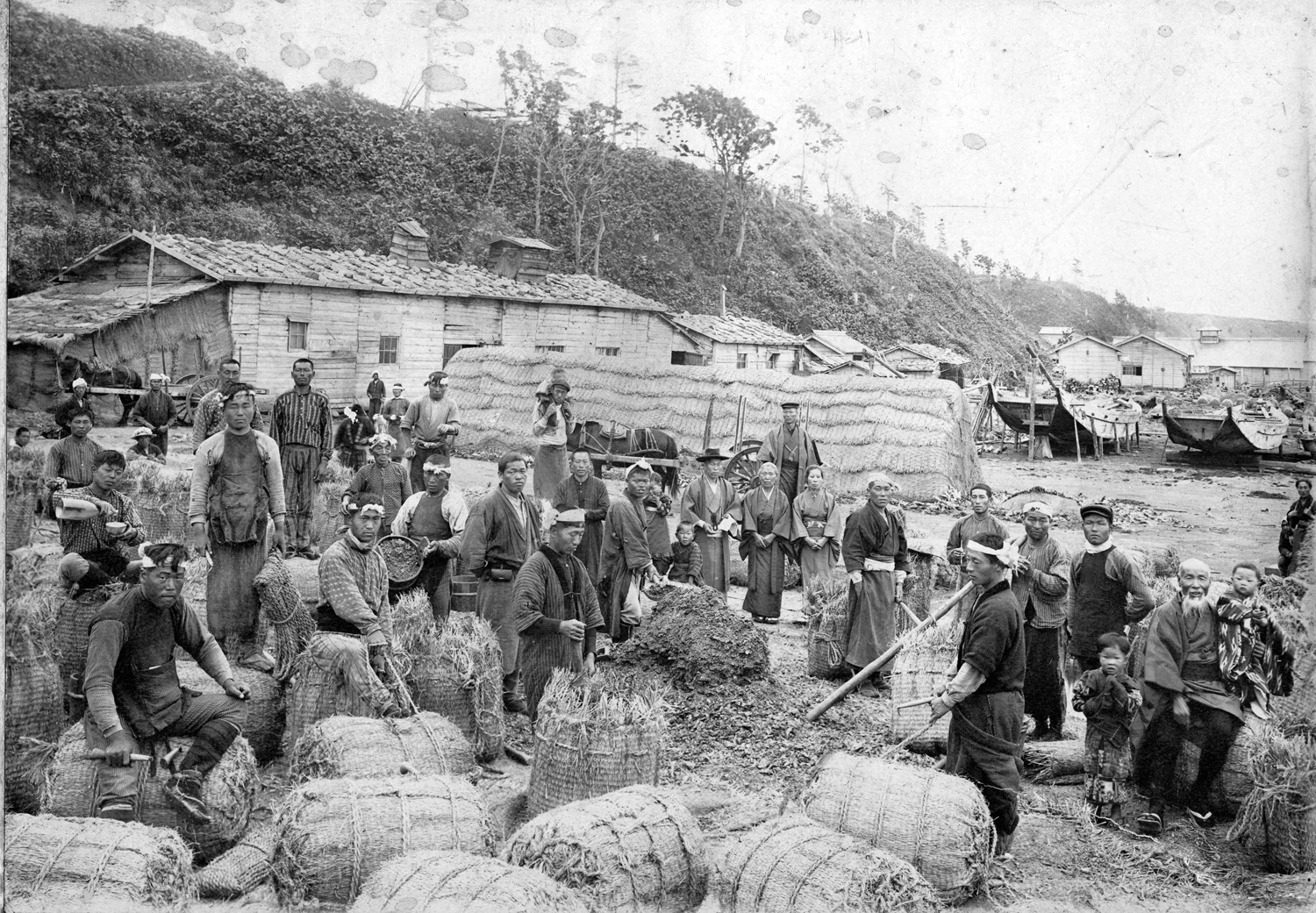

1912(明治45)年の仙法志長浜。ニシン大漁の記念に地区の人々が集まって撮った写真。手前はニシン粕が梱包された建むしろ(写真:利尻町立博物館所蔵)

以下、1996(平成8)年から2年間をかけて行われた鳥取県人の移住調査の報告書(「明治大正期鳥取県人の利尻島移住と郷土文化」利尻研究第17号・1998/岡村吉彦・小山富見男・西谷榮治)などをもとに、明治大正期の利尻島や長浜のようすをなぞってみよう。

坂口勝次郎の父坂口喜代松は、すでに明治20年前後に利尻島に渡っていた。それまでは鳥取市里仁(さとに)で、県の土木工事の請負をしていたが、水害で大打撃を受けたので、乾坤一擲(けんこんいってき)の気概をもって利尻をめざしたという。鬼脇(現・利尻富士町鬼脇)を拠点に、水産仲買や回漕業で成功をおさめたのち、長浜に移る。この坂口を軸に、長浜に因幡衆が集まることになった。

海の幸の島にたどり着いた彼らの多くは、実は農村出身だった。明治20年代半ばの鳥取は水害やコレラ、凶作などが重なり、貧困層が米穀商を襲う騒動もあった。こうした困窮や混乱が移住を決断させたのだろう。明治20年代。自然災害が背中を押した、北海道への大規模な集団移民には、例えば大水害(1889・明治22年)で土地を失った奈良県十津川郷の人々が現在の新十津川町(空知管内)」へ、そして濃尾地震(1891・明治24年)で被災した人々が現在の石狩市生振(おやふる)に入植したことなどが知られている。

因幡衆は当初、鬼脇(現・利尻富士町鬼脇)や北海道本島の稚内の抜海(ばっかい)に居を構えて、仙法志方面に出稼ぎに出ていた。食い扶持としては、ニシンやコンブ漁に関わる仕事が十分にあった。ニシンの〆粕づくりの熱源になる薪売りも盛んだった。当時はいまからは想像しにくいほど森が濃密だったのだ。このシリーズの第一回でもふれたが、自然が豊かだったので、日銭を稼ぐのにそれほどの苦労はなかった。

坂口勝次郎と並ぶリーダー格の伊佐田長蔵(麒麟獅子のふるさと秋里出身)は近所の夫人たちを集めて、自分が購読している本の内容を話して聞かせた。また小屋の中に枯れ草と筵(むしろ)を敷いて柔道を教えた者もいる。近隣の人々は、因幡衆のいる集落を「ノンキ町」と呼んだという。

日本海を望む現在の長浜神社(写真:谷口雅春)

地面から空も見えないような鬱蒼(うっそう)たる原始の森と格闘して大地を拓いていく開拓農民とちがって、利尻に渡った人々の大部分は、春のニシン漁を中心に、身体ひとつでなんとか稼いで暮らすことができた。ほかに夏のコンブやテングサ漁、冬期には厳寒の中のタラ延縄(はえなわ)漁があり、イモや青物は自給自足だ。

だからはたからはノンキに暮らしていると思われるくらいある種の余裕もあったし、稼いだら帰郷しようという気持ちが強かった。これは、明治期の北海道のニシン場に共通する心情だ。なにしろ沿岸各地には、毎年春になると無尽蔵のニシンの群れが産卵のために押し寄せ、これを肥料(〆粕)に加工して内地へ出荷することで、浜には豊漁と好景気がうずまく熱狂の日々がつづいたのだ。

漁としては、大きな漁業権を持つ力のある網元が一カ統20名ほどの漁夫を使い、これを複数束ねる建網と、漁業権をもつ家族単位で浜近くで小規模に行う刺網があった。ほかに漁獲を浜に揚げたり、炊き上げて干すといった一連の仕事には膨大な人手が必要だった。燃料の薪や食料、船や漁具に関わる調達も大きな商いとなり、ヤン衆(出稼ぎ漁民)の衣食住を世話したり、彼らに娯楽を提供する人々も、ニシンの恵みをたっぷりと享受した。

一方で、大自然相手の生業(なりわい)は、人智が及ばない世界から禍福をもたらす。利尻でのニシンの漁獲高は明治30年前後にピークを迎え、以後は豊漁凶漁を繰り返しながら、総体としてはゆっくりと衰退していった。大正から昭和にかけては、漁場はさらに北の樺太へと中心を移した。

〆粕を内地へと出荷するために盛んになったニシン漁は、18世紀の後半までは、和人地である道南の松前や江差が中心だった。しかし天明年間(1781〜1789年)になると獲れなくなり、漁場は、蝦夷地(和人の定住が禁じられていたアイヌ居住地)との境界だった熊石(現・八雲町熊石)以北に変わる。和人の出稼ぎ漁民が蝦夷地の日本海沿岸を北上していったのが、「追いニシン」の時代だ。

漁獲を求めて天保年間(1830〜)以降になると歌棄(うたすつ)、磯谷、岩内へ。さらに積丹半島の神威岬を越えて美国、古平、小樽の忍路(おしょろ)や高島へと北上。これが明治10〜20年代のことだ。しかし大正のはじめには岩内や積丹の漁も薄くなりはじめ、その後は厚田、浜益、増毛以北が中心となっていった。因幡衆が長浜に集まる明治30年前後の利尻のニシン漁は、その時点で1世紀をゆうに超える歴史をもっていた蝦夷地の本格的なニシン漁が、終盤にさしかかる入り口にあたる(日本海沿岸のニシン漁は、昭和30年代はじめに資源が完全に消滅した)。

ニシンが減っていくさまを読んで脱ニシンをめざし、日本の缶詰産業の礎を築いた人物に、因幡衆のひとりで利尻島鬼脇(現・利尻富士町鬼脇)を拠点とした田中実蔵がいる。田中は、それまで捨てられるだけだったタラバガニを缶詰に加工することに、試行錯誤のすえ成功したのだった。明治末にははやくも、鬼脇だけで20ちかい缶詰工場が操業していたという。

豊漁を祈る網元が明治初めに祀った祠(ほこら)が始まり。かつての仙法志村の村社として位置づけられた仙法志神社(写真:谷口雅春)

ニシンで生きる人々はおのずと海を崇め、天を頼った。ふるさとを遠く離れて異郷に暮らす者たちにとって、神仏への思いは、現代人の理解をはるかに超えた切実なものだ。

仙法志の長浜神社の原型は、ニシンの網元だった鳥取県人の佐々木民蔵父子(岩美郡面影村出身)が、1892(明治25)年に豊受稲荷大神を個人で勧請(移し祀る)したもので、1906(明治39)年に、地縁を共有する長浜の因幡衆によって再建された。因幡衆のよりどころとなる社ができたことで、その数年後に因幡からもたらされる麒麟獅子の住み処(か)が用意されたことになる。娘の結婚と因幡への里帰りを機会に、若い夫婦にふるさとから麒麟獅子を持ち帰らせようと考えた農村出身の森本金太郎は、このとき利尻の海と強く生きる男になっていた(麒麟獅子が利尻島に渡ったいきさつについては第一回に詳述)。

「利尻麒麟獅子舞う会」のメンバー。右端が畑宮宗聡会長。2022年長浜神社宵宮祭りで(写真:松井久幸)

さて、時代を一気に現代に進めよう。

「利尻麒麟獅子舞う会」は、去る6月20日、長浜神社宵宮祭りで麒麟獅子を舞った。コロナ禍で2年つづけて中止されていたので、メンバーの思いもひとしおだった。そして来年は、麒麟獅子復活20年。鳥取市秋里をまた訪問することも計画中だ。舞う会の畑宮宗聡会長は言う。

「獅子舞神楽は神さまへの奉納であり、エンターテイメントではありません。拍手や歓声とは無縁の世界です。でも麒麟獅子は利尻の長浜で、毎年6月20日の夕刻には必ず行われる、地域にとっては大切な行事です。島の人はもちろん、観光でいらっしゃる方も、機会があればぜひ見てほしいと思います。麒麟獅子から、利尻の歴史や海に興味をもっていただけることを願っています」

長浜神社宵宮祭りの日。仙法志にある特別養護老人ホームほのぼの荘での舞も恒例(写真:松井久幸)

百年近く誰からも忘れられていた麒麟獅子が復活をとげ、そのことが長浜や鳥取市秋里の人々にどんな意味があったのかは、このシリーズで書いてきた通りだ。人と文化の思いがけない移動や複雑な出会いは、明治期以降に本州方面からおびただしい数の移民が渡った北海道ならではの、幾重にも織り込まれた地域史の実相といえるだろう。歴史のそうした動態は、平成や令和の時代になって、さらに異なる風景を人々に見せている。因幡にルーツをもった麒麟獅子は、はるか北方の島に暮らす人々の手で新たな生命を宿し、利尻島と鳥取の双方にとって、高齢化や人口減などと直面する難しい時代と向き合う活力を育む。

舞う会のこれからの針路について畑宮さんは、なんといっても世代交代をうまく進めていくことが課題だという。利尻町立博物館の学芸員(当時)として、麒麟獅子復活のキーマンのひとりとなり、舞人ともなった西谷榮治さんも、次の世代の育成を強く意識している。西谷さんは、少子化による中学校の統合が、伝統文化の継承にも影を落としているという。

「利尻町内の初夏の大きな祭りとして、北見富士神社と仙法志神社の例大祭があります。これまでは松前神楽の四ヶ散米舞(しかさごまい)や旗持ち、獅子神楽は子どもたちの役割でした。これは各地区にそれぞれ中学校があったからできたことでした。小中学生の減少から、これまでの伝統的な祭行列が衰えていくことは明らかです」

篠笛を吹く森本佳仁さんのルーツは因幡。2022年6月(写真:松井久幸)

「利尻麒麟獅子舞う会」は、現在12名。毎年6月20日に長浜神社で舞い続けることを固く決めているが、長浜地区と長浜に縁を持つ人で、20代30代が極端に少ないことが危惧されている。これからどのように若い人たちを引き込んでいけるか。舞い続けなければ、せっかく立ち上がった鳥取とのつながりも維持できないだろう。

西谷さんたちは、島の獅子舞神楽を連携させていきたいとも考えている。

「利尻富士町鬼脇には南浜獅子神楽があります。鬼脇と連携して、長浜神社でともに舞ったり、鬼脇の北見神社でも麒麟獅子が舞って、互いに助け合い、刺激を与え合うことができれば、両者ともにこれからも地域によりいっそう根ざしていけると思います」

長浜神社の宵宮祭りで、舞人として篠笛を吹く西谷榮治さん。2019年(写真提供:西谷榮治)

西谷さんは2006年8月の「博物館研究」(日本博物館協会・通巻459号)に、「博物館は未来へ 因幡の麒麟獅子発見調査と獅子舞の復活から」という論文を寄稿している。利尻島での麒麟獅子復活のいきさつを綴りながら、麒麟獅子の活用のあり方と博物館の役割を考察したこの論考の最後で西谷さんは、博物館の役割は「地域と人の未来」に根ざしている、と強調する(この論文は日本博物館協会・平成18年度「棚橋賞」を受賞)。

人員も予算も限られた地域博物館が、土地の歴史や自然環境を掘り起こして研究する目的は、つまるところ地域の未来を豊かにすることだ、という主張だ。そのための広がりとつながりを求めて利尻町立博物館では、1992(平成4)年から島外の専門家の力を活用する取り組みを続けている。常勤職員3名(歴史系学芸員、自然史系学芸員各1名と事務職員)という体制に縛られない活動をするために、利尻島に関する調査研究に取り組む研究者(歴史・自然科学ほか)を助成して活動してもらい、その知見を島内外に発信、還元していくことが狙いだ。利尻島での麒麟獅子復活をかなえた鳥取市秋里との深いつながりもこの事業の一環で、1996(平成8)年から行われた「鳥取県人の北海道移住調査」によって育まれたものだった。一方で麒麟獅子のように多くの人とモノが動く遠隔地との交流には、当然財源の問題が立ちはだかる。関係者の苦労は、容易に想像できるだろう。

たとえ小さな点や円でも、そこに強い意志や思いがあって外に向かって自由に開かれていれば、その場所に関わりたいと考える人やまちが交わることができる。そこには、「中央」に従属する「地方」といったこわばった関係を解いていく切り口やリソースが育つだろう。時代や地理空間を超えてさまざまなものを対等に結びつけ、そのつど関係の目を新しく網み出していく力が宿るはずだ。利尻町立博物館の助成事業が、その可能性をわかりやすく教えてくれている。

伝統文化や民俗芸能は、現在の人々が歴史に問いかけることではじめて生命を宿し、「地域と人の未来」に根ざすことで、新たな価値を持ち続けることができるだろう。利尻麒麟獅子の舞は、地域のそんな歩み方の可能性を指し示している。

利尻島の歴史と、固有種・稀少種を交えたユニークな生物相などが学べる人気のミュージアム、利尻町立博物館

利尻町立博物館

北海道利尻郡利尻町仙法志字本町

09:00-17:00

入館料/200円(団体160円)

毎週月曜日休館

WEBサイト