江別市内・国道275号の新川橋上から見た篠津運河、正式名称は「篠津幹線用排水路」。一見すると人工河川であることに気づかないかもしれない。石狩川から頭首工によって運河に水を取り入れ、一帯の水田で使う水を送り届ける「用水」と、水田から出る余分な水を流す「排水」の両方の機能を果たしている

江別市内・国道275号の新川橋上から見た篠津運河、正式名称は「篠津幹線用排水路」。一見すると人工河川であることに気づかないかもしれない。石狩川から頭首工によって運河に水を取り入れ、一帯の水田で使う水を送り届ける「用水」と、水田から出る余分な水を流す「排水」の両方の機能を果たしている

はじめに地域の名称と地形について少し説明したい。

明治以前、江別を含む石狩川流域には、釧路湿原やサロベツ原野をしのぐ北海道最大の湿原が広がっていた。この湿原帯は、釧路やサロベツのように連続した広大な形ではなく、丸みを帯びたパッチ型の湿原が曲がりくねった河川の間にいくつも点在していた。それぞれのパッチは、篠津原野、秩父別原野、美唄原野、幌向原野、長都原野などとよばれた。

現在の住所で「江別市篠津」とされる地区は1881(明治14)年に屯田兵が移住し、篠津村が設置されたところで、いまも当別町、新篠津村、月形町にまたがる石狩川流域は「篠津地域」とよばれている。

篠津は平坦な地形で豊富な水と温暖な気象に恵まれ、農業に向く条件を備えていたが、一つ重大な問題があった。「泥炭地」だったことである。泥炭とは、低温で水分が多い条件下で枯れた植物が腐らずに積み重なったもの。1年間に約1mmというゆっくりしたスピードで堆積する。英語では「ピート」、園芸好きの方にはピートモスがお馴染みかもしれない。土壌改良材として使われるが、泥炭だけでは農作物は育たない。日本の泥炭地は主に北海道に分布し、農地とするには過剰な水を抜く「排水」と、作物に適した土壌を運び入れる「客土(きゃくど)」という大がかりな土木工事が必要となる。

明治時代、政府がまず着手したのは排水だった。

1885(明治18)年、太政官書記官の金子堅太郎が北海道を見てまわり、「湿原地の拓地殖民を行なうには、排水の土工をしてその掘り上げた泥土は道路開築に用い、その排水跡は運河に利用し、谷地は変じて肥沃の耕地となる」と報告している。

湿原地(=泥炭地)に排水路を掘ると、土壌の水分が流れ出て乾燥化が進む。掘った土は道路に、掘り跡は舟運に使える。そして原野は豊かな農地に変わる、というわけだ。1893(明治26)年、北海道拓殖12カ年計画にて、初めて篠津運河の計画が示された。

掘削工事は1896(明治29)年、樺戸集治監の囚人たちの手掘りによって始まった。掘った土はモッコで運ぶ、すべて人力の過酷な労働である。しかも泥炭はくずれやすく水分が多いため、翌日には作業した分が消えてしまったという。それでも工事は続けられ、日露戦争で一時中断したものの、1924(大正13)年には深さ3m、全長19.7kmの篠津運河ができあがった。ここまでに約30年。

しかし、排水には大きな運河につながる多数の小規模な排水溝が必要で、そちらの整備は一向に進まず、以前からあった排水溝も雑草が茂り機能しなかった。かくして篠津原野の排水事業は未完のまま放置され、運河もほとんどが草に埋もれてしまった。

篠津原野から掘り上げた泥炭(画像提供:篠津中央土地改良区)

開発前の篠津原野(出典:北海道開発局札幌開発建設部)

第二次世界大戦が終わると、食糧増産、復員者・引揚者の収容が国の一大事業となり、石狩川流域はその重要拠点となる。1950(昭和25)年に北海道開発庁が設置され、石狩川水域総合開発計画を立案、篠津を含む6ブロックの開発が緊急に行われることになった。その先駆けとして、1951(昭和26)年から篠津で畑作を目的とした排水事業が始まった。リベンジ排水、ここからスピードが加速する。

北海道開発庁は事業の資金不足を補うため、1953(昭和28)年に国際復興開発銀行(世界銀行)へ融資を要望。世銀の調査団が現地を視察し、6ブロックのうち「投資効率が最もよい」と考えられる篠津が融資の対象地域となった。

また、世銀調査団と同じ頃、技術支援のために招かれたFAO(国連食糧農業機関)の調査員が2カ月にわたり篠津を調査した結果、「泥炭は燃料や工業資材として利用するか、泥炭地は牧草地にするのが適当」とし、欧米の近代的な機械や技術の供与を提案した。これに対し日本の現場技術者たちは「排水と客土による水田化が最適」と反論。我々には十分な経験の蓄積があるので外国の技術供与もいらない、とつっぱねた。技術者の中心人物だった松井芳明氏(札幌開発建設部)は論文にこう書いている。

この地域(石狩川流域)の泥炭地6万町歩は既に3万町歩が農地として開発され、うち1万2千町歩が水田となっており、今後水利施設の完備とともにますます水田が増加する現況にある。一方工業利用面では、近くに美唄・夕張炭田を控え、大規模な燃料生産の見通しは全くない。(中略)現在のわが国の食糧状況から考えると、狭い国土により多くの人口を収容し、これに充分な食糧を供給するためには、農地を高度に開発し、可能な所に水田を造成することである。このような見地からわれわれは石狩川流域が水田適地であると判断し、ここに大規模なかんがい計画を樹立したのである。

(昭和31年度技術研究発表会「篠津地域開発計画」より)

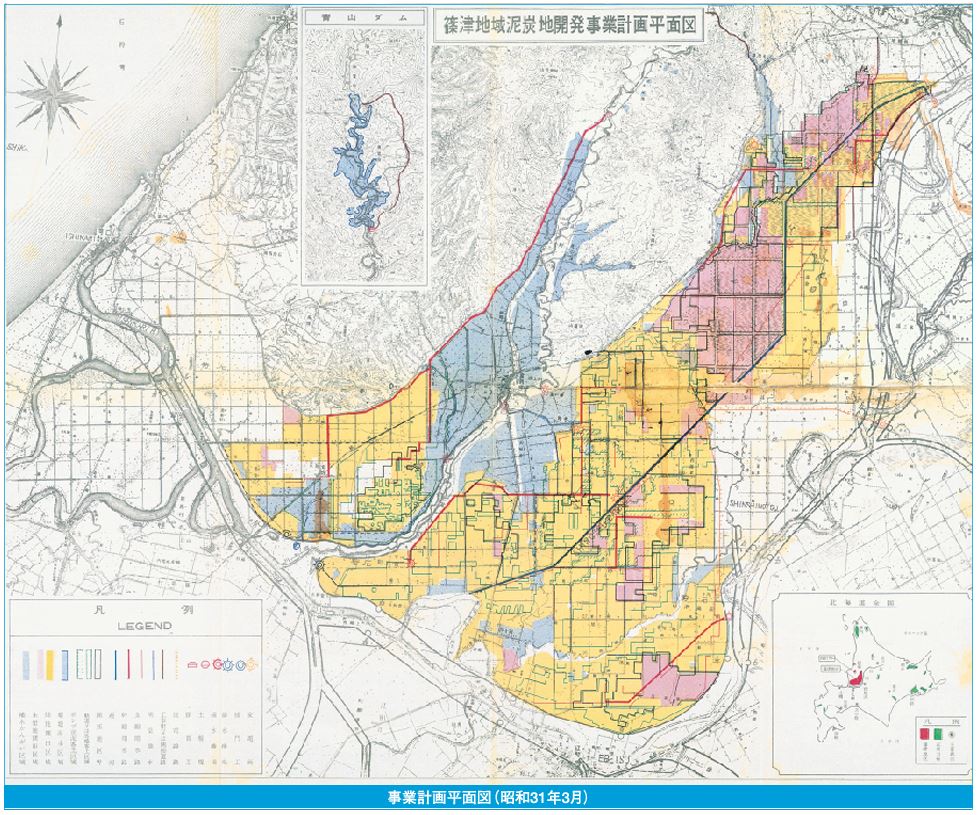

技術者たちの意見に世銀も妥協し、1951(昭和26)年に始まった篠津の国営排水事業は畑作から水田へと目的を変え、1956(昭和31)年から「篠津地域泥炭地開発事業」という総合開発事業へ移行、大規模な機械力を投入して再スタートを切った。

大正時代につくられた篠津運河は、長さを約4km延長し、幅も14.7m、深さも7〜12mと全体にスケールアップする。また、当初計画の排水事業だけでなく、農地に水を供給するかんがい施設(ダム・頭首工・揚水機場・用水路)の整備、客土、暗きょ排水、変電所、道路、防風林、上下水道整備などを行う一大プロジェクトに発展し、約20年の歳月をかけて進められることとなった。

[篠津地域泥炭地開発事業計画平面図]

江別、当別、月形、新篠津にまたがる約1万1,700haを対象として開発が行われた(画像提供:篠津中央土地改良区)

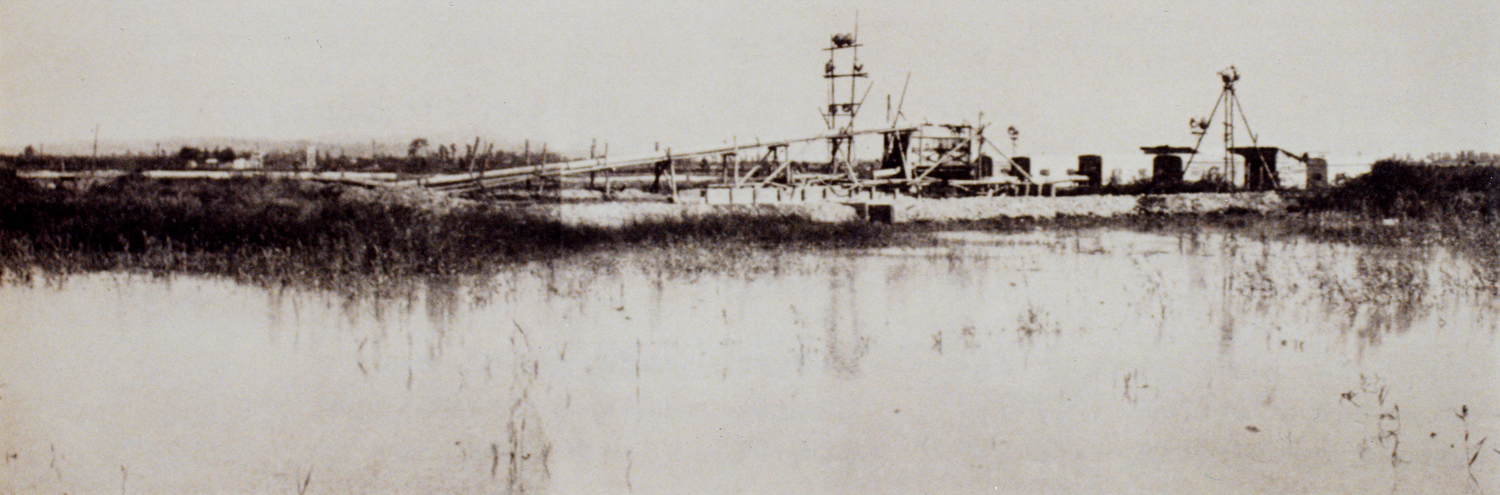

篠津運河掘削中のポンプ浚渫船(しゅんせつせん:川底などの土砂を取り除く特殊な船)(画像提供:篠津中央土地改良区)

1970(昭和45)年にすべての開発事業を終えた篠津運河

出典:北海道開発局札幌開発建設部

泥炭地開発事業について、当別町にある「篠津中央地区泥炭地資料館」で詳しく知ることができる。篠津中央土地改良区・参事の兵藤 斉(ひょうどう・ひとし)さんに案内していただいた。館内には高さ約2mの実物の泥炭標本をはじめ、地域と事業の解説パネル、当時の機械類、貴重な工事映像等があり、その軌跡が手に取るようにわかる。それと同時に、未開の原野で数々の困難に直面し、新しい技術や工法を考案し立ち向かっていく当時のエネルギーに圧倒される。

その代表格が「湿地ブルドーザ」の開発だ。

土木作業に欠かせないブルドーザだが、篠津ではキャタピラーが泥に埋まって動けず、作業にならなかった。そこで開発局は1952(昭和27)年、日本特殊鋼株式会社(日特)にブルドーザの開発を要請。開発局との共同研究が進められ、翌年4月に試作機第1号が完成するが、このときは履板(キャタピラーの部品)に泥が貼り付いて動けなかった。

さらなる試行錯誤が続き、同年11月頃、ふとしたことからキャタピラーに斜めに鉄板を溶接したものを履かせてみると一切泥がつかなかった。このアイデアが原型となり、1954(昭和29)年7月に三角履板をつけた試作機が篠津へ送り込まれる。結果は前回と打って変わって良好。さっそく実用機14台が投入され、掘削土の捨土処理、作業場や道路の造成、重機のけん引、資材の運搬など、あらゆる場面で能力を発揮した。

湿地ブルドーザ実用第1号機(画像提供:篠津中央土地改良区)

泥炭地資料館に展示されている三角履板(三角シュー)の実物

客土では「ポンプ送泥客土工法」という画期的な技術が考案されている。

従来の客土は馬そりを使うか、線路を敷設しトロッコなどで運ぶ方法が多かったが、篠津は面積が広いうえ短期間で行う必要があったため、最新の機械力を活用することになった。当初計画では、全客土量(140万m3)の約半分にあたる土を山から切り出し、トラックで運ぶ予定だったが、トラックが埋まったり機械が故障したりで断念。しばらくは馬そりや線路を使う従来工法で運んでいた。

その後、浚渫船による運河掘削が進むにつれて、掘削した土をポンプで吸い上げ、目的地まで圧送する、という案が浮上した。掘削土の上層部は泥炭のため客土には使えないが、下層部は粘土で十分活用できるのだ。実施の見通しを得るため試験工事を開始するが、当初は安定した連続運転ができず、機械の故障も多く問題は山積だった。くりかえし改善案が練られ、完全な解決策は見つからないものの「この工法で送泥することは決して不可能ではない」との見通しを得、「ポンプ送泥客土工法」を思い切って採用。その結果、約3年で約90万m3の客土を成し遂げ、技術的にも経済的にも大きな成果を上げた。

ほかにもラダーエキスカベータという掘削機を使った作業では、特殊なベルトコンベアを製作し、効率的な工法を考案するなど、すでに工事が始まってからの現場の知恵と工夫が開発事業を進める大きな力となった。

ポンプ送泥客土施工の状況。掘削土を一旦近くに設けた調泥池に貯め、泥土を沈殿させてから送泥ポンプで吸い上げ、最大3km離れた目的地まで運搬する(画像提供:篠津中央土地改良区)

ラダーエキスカベータによる運河掘削作業。作業用に敷設した線路上を移動しながら、複数のバケットで泥炭をすくい上げていく(画像提供:篠津中央土地改良区)

最後に兵藤さんがこう話してくれた。

「泥炭は北海道の特殊土壌の一つで、農業を営むには大量の客土や地中に管を埋設して排水する『暗きょ排水』など、さまざまな農地整備が欠かせません。また、運河や頭首工、ポンプ場など、大規模な施設整備も重要です。篠津ではそれらの工事をすべて同時に進める必要があり、前例もないなかで、本当に壮大なプロジェクトだったと思います。篠津の開発事業は『農業土木工事のほぼ全ての工種が含まれる』とまで言われていますが、過言ではないと思います」

開発事業について詳しく説明してくださった兵藤 斉さん。地図上で濃い紫色の部分が泥炭地。石狩川流域に集中していることがわかる

泥炭地資料館に入ると、篠津地域全体を示す大きな写真が迎えてくれる。ピンクの文字が表示されているところに、篠津運河から用水をくみ上げるポンプ場(揚水機場)がある。運河の南部に流れているのが石狩川

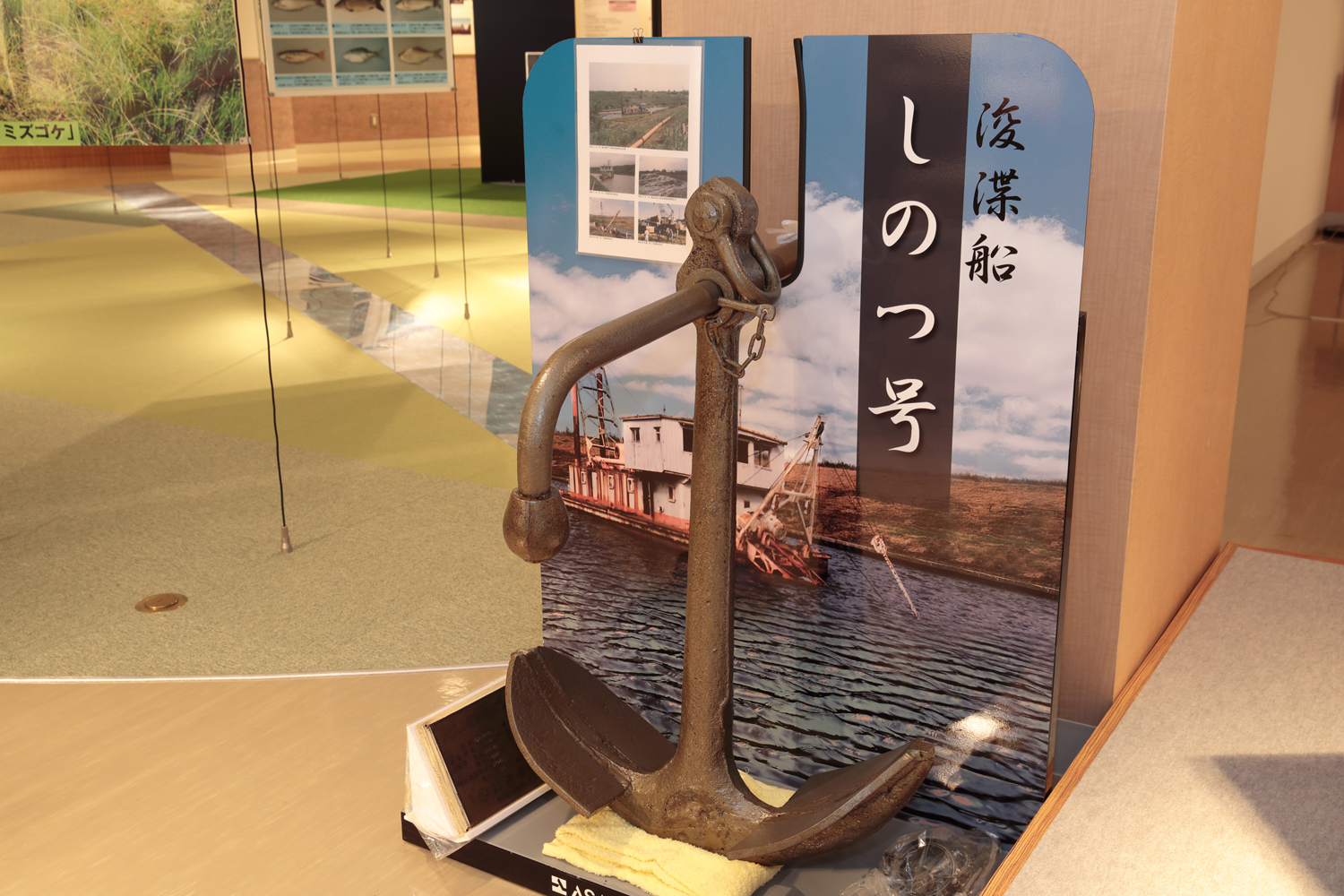

ポンプ浚渫船「しのつ号」で使われていた錨(いかり)も展示されている

江別市篠津で農業を営む西脇雅彦さんに話を聞いた。

西脇さんは現在約40haの圃場で、稲作を中心に大豆、小豆、小麦、スイートコーンなどを生産している。篠津に入植したのは新潟出身の高祖父(ひいひいおじいさん)、曽祖父(ひいおじいさん)が分家して現在の土地に入った。西脇さん自身が生まれたのは、開発事業が行われていた最中の1963(昭和38)年。さすがに事業自体の記憶はないが、「昭和45年頃うちの田んぼで客土をやっていたのは覚えています」と話してくれた。

泥炭の影響は現在の水田にもあるのだろうか。

「ありますよ。要は水を含んだスポンジの上に水田が乗っかっているようなものなので、土壌が乾いていくと地盤沈下が進んで、毎年少しずつ水田が狂ってしまうんです」

地盤沈下によって表面が凸凹になった水田は、ブルドーザで均等に整地するのが一番手っ取り早いのだが、土木事業者に依頼すると1回の費用が100〜200万円にもなる。

「それは大変なので、いまはトラクターに装着する『レーザーレベラー』という機械を買って自分でやっています。篠津では持っている農家が多いんじゃないかな」と西脇さん。

西脇さんはこれまで、ほぼ夫婦2人きりで広い圃場を管理してきた。それができたのは、積極的に作業の機械化を進めてきたことが大きい。特に近年はロボット農機。4、5年前に初めてロボットコンバインを購入し、そのときメーカーの担当者からは「本当に買うんですか?」と言われたそうだ。大きな農業法人ならともかく、個人で買う農家はまだ珍しかった。2024年4月からは西脇農園も法人化しているが、その後もロボット田植え機、ロボットトラクター、ドローンなどを次々導入、最新のスマート農業を実践している。

北海道全域にいえることだが、篠津では近年、水田の大規模化が急激に進んでいる。高齢化が進み、離農した家の圃場を近隣農家が引き受け、地域の農業を維持しているのだ。

「いま私たちが農業を続けていられるのは泥炭地開発があったからで、その後もずっと土地を守ってきた人たちがいるからです。それを荒らすわけにはいきません。周りで離農した土地が出れば、やれる農家が引き受け、機械を入れたり人を雇ったりして守るしかない。でも、しかたなくやっているわけじゃない。自分で工夫してやる農業は楽しいです」

そう話す西脇さんの姿は、かつて未開の原野に立ち向かった技術者にも重なって見える。また、篠津運河をはじめ、石狩川頭首工やいくつものポンプ場、地中に埋設された無数のパイプでつながった地域全体が、大量の水が循環する巨大なシステムとして浮かび上がってくるようだ。

株式会社西脇農園代表の西脇雅彦さん。篠津中央土地改良区の副理事長も務める

篠津中央地区泥炭地資料館

北海道石狩郡当別町金沢1363-21(篠津中央地区集中管理センター内)

TEL:0133-23-2359 ※見学は要予約。事前に電話でご連絡ください。

野菜の駅ふれあいファームしのつ

北海道江別市篠津262 電話:011-389-6626

営業期間:5月14日〜11月中旬 営業時間:8:30~16:00 (~6月)、8:30~17:00 (7月~)

江別市篠津で生産された農産物(野菜、果物、米、卵、加工品、花、苗など)を販売しています。

WEBサイト

参考文献:

『篠津地域泥炭地開発事業誌』(財団法人北海道開発協会)

『篠津泥炭地130年歴史的偉業』(特定非営利活動法人 篠津泥炭農地環境保全の会)

『北海道の湿原』(辻井達一、岡田 操、高田雅之編著、北海道新聞社)