江別市郷土資料館の、縄文時代早期(約8500年前)から擦文時代(約1400年前〜)の土師器(はじき)と須恵器(すえき)の展示。ほかに縄文時代草創期の、道内最古級の約1万年前の土器の破片が「大麻(おおあさ)1遺跡」から、本州産と思われる道内最古の須恵器の破片が「大麻3遺跡」から出土している

江別市郷土資料館の、縄文時代早期(約8500年前)から擦文時代(約1400年前〜)の土師器(はじき)と須恵器(すえき)の展示。ほかに縄文時代草創期の、道内最古級の約1万年前の土器の破片が「大麻(おおあさ)1遺跡」から、本州産と思われる道内最古の須恵器の破片が「大麻3遺跡」から出土している

北海道の縄文遺跡が、世界文化遺産に登録されて以来注目を集めている。とくに、函館市の中空土偶に代表される、ひと目で「すごい」と感じる土偶や、大規模に復元された遺跡公園は一般にも広く知られるようになった。

江別市にももちろん、縄文時代から続縄文、擦文文化へ連なる遺跡が数多く見つかっている。ただ、知名度があるとは正直言い難い。

「実は、江別には『地味だけれどすごい』資料が多いんです」。江別市郷土資料館の佐藤一志(ひとし)さんが言う。

「すごい」とは、どのような意味なのだろう。

現在の江別と遺跡のある場所を重ね合わせた航空写真を見ると、市街地のいたるところに遺跡が分布しているのがわかる。

市街地は、南北約11km、東西3〜5kmの「野幌丘陵(のっぽろきゅうりょう)」という小高い土地に広がっている。この範囲内に発見された遺跡のほとんどがある、というのが江別の大きな特徴だ。

野幌丘陵は三方を石狩川・千歳川・旧豊平川(世田豊平川)に囲まれている。江別は“水のまち”として、明治時代まで石狩川を利用した舟運(しゅううん)で栄えたが、すでに縄文時代には、交通路としての役割を担っていたと思われる。石狩川は暴れ川であり、たびたび氾濫した。しかし、隆起してできた野幌丘陵の上なら水害を受けにくい。

そして丘陵には水が湧き、沢があった。まわりより小高い土地で沢もあり、川に囲まれていて交通の便がいい江別は、はるか昔からとても住み良い場所だったのだ。

佐藤さんが、入り口に掲示された航空写真で江別の地形と遺跡の位置について解説

考古学の視点からは、遺跡を見つけやすいという特徴もある。江別の地層には、約4万年前に大噴火した支笏火山(現在の支笏湖が誕生する前の山)の噴出物が元となった粘土層が見られる。「野幌粘土」と呼ばれ、縄文時代は土器、近代以降は江別れんがの原料として利用されてきた。粘土が堆積したころは寒冷な気候だったが、約1万年前の縄文時代から温暖な気候に変わると、粘土層の上に植物などによる腐植土が積もり、現在の表土が形成された。

「土は1センチ積もるのに100年かかると言われています。つまり、江別の場合、縄文時代の1万年が地表から1メートルの深さでおさまってしまう。耕作などするだけで、簡単に土器や石器が地表に現れることから遺跡を見つけやすい。そのため、昭和初期から考古学のフィールドとして注目されてきました」と佐藤さんは言う。さらに、昭和30年代以降は土地や道路の開発が進み、発見される機会が増えた。

こうした江別ならではの地理的要因が、どうやら「すごい」につながっているようだ。

なかでも、江別という土地をよく表しているのが土器である。

今から約2000年前、本州の東北以南では弥生時代が始まったが、北海道では縄文時代を継承する「続縄文」と呼ばれる時代を迎えた。北海道の中でも地域性があり、土器に表れた特徴で区分されている。

石狩低地帯を中心とする道央圏に広がっていたのが「江別式」という形式だ。後北(こうほく)式と呼ばれることが多く、市内の坊主山遺跡(現在は北海道電力総合研究所の敷地)で発見された土器を基準としている。

続縄文時代の代表的な土器文化には、弥生文化に影響を受けた道南の恵山(えさん)文化、地域性が色濃い道東の宇津内(うつない)・下田ノ沢(しもたのさわ)文化、そして、江別式土器の江別文化がある。江別式土器は、縄のような刻み目入りの粘土ひもを貼り付けた立体的な文様「擬縄貼付文(ぎじょうはりつけもん)」が特徴だ。粘土ひもを貼り付けるのは道東の土器の特徴であり、道東の文化の影響を受けたと言える。

また、江別式は縄文がつけられた国内最後の土器だという。その後登場する形式「北大(ほくだい)式」の初期には、江別式の文様を受け継ぐなど、縄文を付けた例は見られるものの、やがて消えてしまう。縄文時代からの伝統がなぜ江別式土器でほとんど途絶えてしまったのか、謎のままだ。

江別式土器のBというタイプ。粘土ひも(擬縄貼付文)が三角形やひし形の幾何学的な文様になっているのが特徴。その後、丸みを帯びるようになる

実は、江別式土器のルーツは長らく不明だった。江別には、まず南から恵山文化の形式が入ってきたことは確かだが、その後の江別式土器の成立にどう影響を与えたのか、よくわかっていなかったのだ。

しかし1978(昭和53)年、千歳川流域の江別太(えべつぶと)遺跡から、恵山式と江別式との中間的な特徴を持つ土器が出土したことでミッシングリンクがつながった。「器形のベースは南の恵山式、粘土ひもの文様は東からと、南と東の文化の両方を取り入れて江別式土器になったことがわかりました。南と東の文化がこの地で融合し、この地で江別式土器という土器文化が花開いた。それには石狩川・千歳川など川の存在が大きかったと思います」と佐藤さんは言う。

釣り鐘をひっくり返したような形状の「江別太式」(左端)から、時代とともに5つのタイプの「江別式」へと移り変わっていったことが判明した

その後、江別式土器はタイプの移り変わりとともに道内全域に広がり、さらに海を渡って北はサハリン、南は新潟県でも出土している。かつて江別は、文化発信基地としてトレンドを生み出していた…というのは言い過ぎだろうか。

ちなみに、江別式土器が作られていた続縄文時代後期(4〜7世紀)は、本州以南では古墳時代。権力者の古墳が盛んに建造されていた時代と並行して、はるか北では江別式土器の文化が広がっていた…という、日本史の教科書にはない古代の姿が見えてくる。

ところで、北海道にも古墳があった。しかし、本州のそれとは趣が異なる。

小型で円墳(えんふん)という土饅頭のような形をしており、北海道式古墳と呼ばれている。代表的なのが江別の後藤遺跡だ。世田豊平川が突き当たる台地上に21基(現在は18基)発見され、「江別古墳群」として国の指定史跡になっている。

「後藤遺跡」の北海道式古墳のジオラマ。古墳からは土師器や須恵器(すえき。窯で焼かれた本州産の焼き物)、鉄器などが見つかっている

北海道式古墳が建造されたのは8〜9世紀で、道内では本州の土師器(はじき。ロクロで作られた土器)の影響を受けた擦文(さつもん)土器へ移り変わっていた。だが、不思議なことに擦文土器は、江別ではあまり見つかっていない。それは古墳と関連があるのか、そもそも古墳を作ったのはいったい誰なのだろうか。

北海道を支配下に置くために朝廷からやって来た人、朝廷に従っていた東北の人、地元に勢力を持っていた在地の人、という3つの説が有力視されており、佐藤さんは次のように考えているという。

「朝廷の人説は、本州では奈良〜平安時代初頭にあたり、権威を誇示する手段は仏教寺院の建造で古墳はもう時代遅れになっていたはず。在地の人説は、生活が本州の影響を受けた文化に変わったとしても、墓の形式まで変えることは考えにくい。それに、今のところ古墳が見つかっているのは石狩川水系の流域だけです。残るは東北の人説。彼らはヒグマの皮などを擦文人との交易で手に入れ、都へ運んでいました。東北の北部でも同じような古墳が見つかっていて、一番可能性が高いと言えます」

とはいえ、かつて江別式土器を生み出した地で、なぜ擦文土器があまり見つからないのだろう。石狩川を遡りやって来た人たちに擦文人が追いやられたのか、たんに浅い表土のため近・現代の開発でほとんど壊されてしまったのか、謎は残る。

現在、道内に古墳の状態で現存するのは後藤遺跡のみ。現地を見られるのもここが唯一だ。今後、整備をより進めていくことで見学しやすくなるだろう。そして江別式土器と古墳を通して、北海道および日本の古代における江別の地の重要性が見えてくると、佐藤さんは考えている。

江別市郷土資料館 文化財係の佐藤一志さん。「江別式土器と北海道式古墳は、これまで本州側からしか見られてこなかった日本の古代史のイメージを変えるかもしれません」

江別では、市民による土器の復元が盛んに行われている。

「江別土器の会」は、1985(昭和60)年に発足した歴史ある市民グループだ。遺跡の発掘作業に関わっていた人たちが、土器の復元をやってみたいと自主的に立ち上げた。当時は、館長だった高橋正勝さんが復元を指導していた。高橋さんは江別太遺跡の発掘調査に携わり、江別式土器の変遷の研究に大きく貢献した人物である。

現在、代表を務める宮野裕子さんは2007(平成19)年に入会。もともと土器に興味があるわけではなかったが、友人に誘われて資料館を訪れ、その魅力に取り憑かれたという。「土器には優雅な美しさと力強さがあって、一日中見ていられると思いました」。

「江別土器の会」代表の宮野裕子さん。土器を石で挟んで厚さを均一にしたり粘土中の空気を抜いたりするなど、当時に近いと思われる作り方は、高橋館長時代から継承されている。「作っていると、時を越えて古代の人たちに近づける気がします」

会では、作り方も含めて復元に取り組んでいる。材料の粘土は地元企業の「米沢煉瓦(れんが)」から調達。縄文をつける「縄」(原体)は紙ヒモを転用し、ほかの道具は木や竹など自然の素材で、金属は一切使わない。そして1カ月以上の乾燥ののち、野焼きで完成させる。

「江別の縄文土器『萩ケ岡式』や『江別式』など、文様一つつけるのも難しいですね」と宮野さん。たとえば江別式土器は、繊細な文様の構成やバランスに気をつけながら細かく観察して忠実に復元した。復元する中で宮野さんが感じたのは「祈りの心」だと言う。「文様をつけていると無心になり、気持ちが落ちつきます。当時、子どもが無事に育つのかという不安な気持ちも、文様をつけることで落ちついたのではないでしょうか。そこには子どもの健康と成長への祈りが込められているように思われます」。

宮野さん制作の土器。写真左の大きな土器が、市内の萩ケ岡遺跡が形式名の由来となっている縄文時代中期の「萩ケ岡式」。そのほか江別式など展示室の現物や資料を見て、文様一つまで忠実に復元している

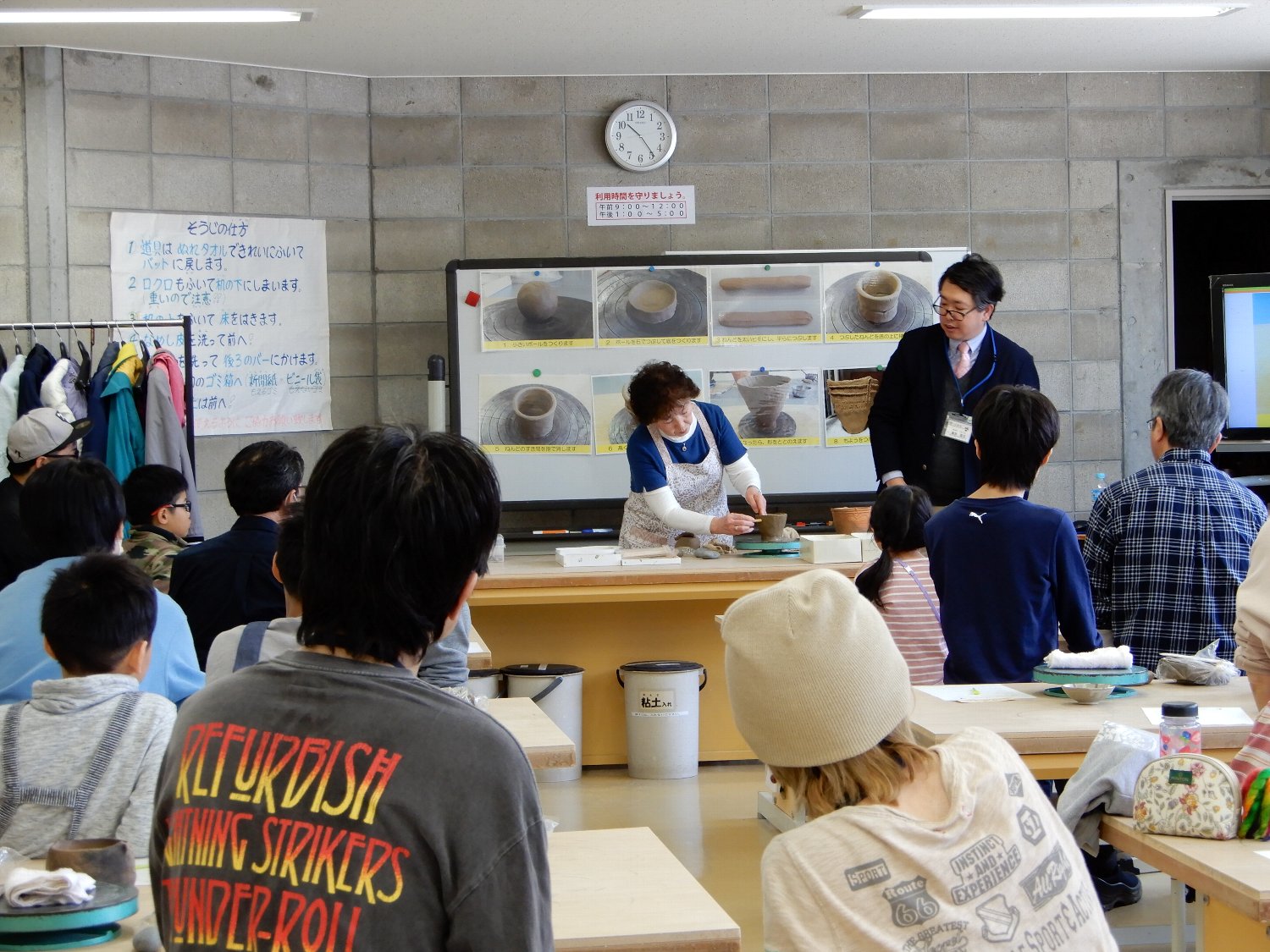

野焼きは、「江別市セラミックアートセンター」で行う。一般の人が参加できる土器作りのイベントも開催されており、宮野さんら会員が講師である学芸員のサポートを務める。「縄文を始め、江別にあった文化の魅力を広めたい」という思いで取り組んでいると、宮野さんは話してくれた。

江別市セラミックアートセンターでの土器づくりの様子。宮野さんは参加者の土器づくりをサポートした(写真提供:江別市セラミックアートセンター)

野焼きでは、燃料に薪を使う。割れにくくするため、最初に1時間ほど炙って温めてから本焼きを行う。本焼きから焼き上がりまで2〜3時間を要する(写真提供:江別市セラミックアートセンター)

こうして見ると、江別の古代の「すごい」は説明されてわかる部分が多く、確かに少し地味かもしれない。だが、江別の地が文化の結節点だったことを、土器や古墳は雄弁に語っている。江別から日本の古代史を眺めてみると、今までとは違ったイメージがたち現れてくるだろう。

最後に、ほかにもある「すごい」を紹介しておこう。

JR高砂駅北側に位置し、江別市内最大規模をほこる「高砂遺跡」。縄文時代晩期〜続縄文時代初頭の墓からは、クマの頭の形のペンダントヘッドや黒曜石の岩偶が出土している。上の土偶は「大麻3遺跡」の墓から出土。2対が重なって見つかったのが全国的にも珍しい。男女とする見解もあれば、ヒトではなくクマではないか、という見解もある

これも「高砂遺跡」の墓から出土した、縄文時代晩期末〜続縄文時代初頭(約2000年前)の石器。約1万2000年前の旧石器人が石刃(せきじん)技法で剥離した道北・白滝の黒曜石を、約2000年前の縄文人が加工。1万年の時を経て完成した旧石器×縄文のコラボ製品。30センチと大型なのも珍しい。2021年に見つかったばかりで、江別では今も重要な発見が続く

江別市郷土資料館

北海道江別市緑町西1丁目38

電話:011-385-6466

開館時間:9:30〜17:00(入館は16:30まで)

休館日:月曜(祝日・振替休日の場合を除く)、祝日・振替休日の翌日(土・日の場合は火曜)、年末年始(12月29日~1月3日)

入館料:高校生以上200円、小・中学生100円

※分館(屯田資料館)との共通券あり。高校生以上240円、小・中学生120円

江別古墳群

北海道江別市元江別858-4、858-4地先河川敷地

※問い合わせは郷土資料館まで

活動日:第1・第3水曜と木曜、月1で土曜(※資料館の休館日に伴い、休みの場合あり)

入会費:年間1万円(※粘土1本700円、野焼き料1個500円は別途)

※随時、入会体験も実施中。資料館まで要問合せ

日時:2025年4月12日(土) 10:00~13:00

会場:江別市セラミックアートセンター

申込み方法:4月1日(火)から電話(011-385-1004)、またはセンター窓口にて直接受付(9:00~17:00)

受講料:1500円

*対象は小学生以上(小学生は保護者同伴)、定員30名

※その他詳細については「江別市セラミックアートセンター」ホームページで告知予定

WEBサイト