ろくろをひく小森忍 (写真提供:江別市セラミックアートセンター)

ろくろをひく小森忍 (写真提供:江別市セラミックアートセンター)

江別町東野幌のはずれにあるあばら屋のような工場の一隅でまばたきもせず下絵の筆を運ぶのが小森忍氏(62)である。柔和な童顔に白髪、開襟に兵隊ズボンという外観からうける感じは文字通り村夫子然たる一老陶工にすぎないが……

1952(昭和27)年7月19日の北海道新聞夕刊に掲載されたコラム「縁の下の力持ち」で小森忍を紹介する回は、こんな書き出しで始まる。そして、こう続く。

氏こそ宋、元、明、清など各代、各様の陶磁の精華を現代に再現した有名な匋雅堂窯の主として、また近代建築に革命的芸術美を現出した美術建築タイルの創始者、さらには御大典用花瓶奉納(昭和3年)ベルギー・リエージユ万国博覧会(同5年)米国シカゴ万国博覧会(同9年)受賞などの栄誉に輝く現代窯業界の最高峰的存在だ。

「氏の歩みはそのまま日本窯業界の歩みである」と締めくくられた経歴の華やかさに驚くけれど、その腕前は、たとえばこんな作品から伺える。

「藍青宝石釉棗壺(らんせいほうせきゆうなつめつぼ)」北斗窯(1951~62年)

「花が開いたような表面の小さな模様が結晶釉(ゆう)です。以前から研究していた釉薬の技法を小森さんが北海道で実践し、作り上げた作品の中でも、特にきれいな出来栄えだと思います」と話すのは、江別市セラミックアートセンター学芸員の眞坂隆太さん。「この結晶釉は北海道の雪を、また、口縁部の白と目が覚めるようなブルーの組み合わせは、北海道の山並みや雪解けを想起させます」。

聞けば、結晶釉も、美しい青の発色も、現代でも難しい技法だという。

それほど高度な技術を70年以上前に持ち、北海道の風土に根差した創作を行った小森忍とは、一体どんな人物だったのだろう。その足跡を、たどりたい。

小森忍は1889(明治22)年、大阪生まれ。陶磁器好きだった父の影響もあり、大阪高等工業学校(当時)窯業科に入学。卒業後、21歳で京都市立陶磁器試験場(当時)に就職し、窯業の基礎的研究や技術者養成に携わった。と同時に、中国古陶磁の研究を命じられ、熱心に取り組むようになる。

「なぜ、古代の中国陶磁を?」という疑問に答えるには、当時の日本の状況を知る必要がある。

そもそも、明治の陶磁器生産は、現代の自動車や電化製品に匹敵するような巨大輸出産業だった。ゆえに、生産体制の近代化や新たな技術導入が求められていた。また、ちょうど小森が研究を始めた明治末~昭和初期、清朝の瓦解によって中国古陶磁の名品が流入し、鑑賞ブームが起こっていた。

「ところが、戦乱が多い中国では、支配民族が変わるたびにやきもの作りの伝統や技術が失われ、中国古陶磁は『再現不可能』と言われていました」と眞坂さんは説明する。

格調高い形状、独特の風合い、美しい彩釉や模様…。神秘のベールに包まれた中国古陶磁の技法を解明することは、国家的課題だったわけだ。

そうした中、優秀な若き研究員・小森に白羽の矢が立つ。南満州鉄道株式会社(当時)・中央試験所の窯業課に招かれたのだ。中国古陶磁を現地で調査研究できる絶好の機会。小森が大連に渡ったのは、27歳の時だった。

ところが4年後、小森は辞職し、試験所の工場の一部を借りて「小森陶磁器研究所」を設立する。これは、窯業の企業化は困難と判断した会社側の意向を受け、自営の道を進んだもの。小森は約40人の従業員と共に、現地で中国古陶磁の研究を続けながら、「匋雅堂窯(とうがどうよう)」と名付けた窯での試作品制作に励む。

「小森さんは、中国や朝鮮などのやきものの名産地に足を運び、古窯跡を発掘しては破片や当時の土などを収集し、研究に研究を重ねました。その結果、中国古陶磁の再現に成功します」。

眞坂さんに案内された先で、私は思わず息をのんだ。

「辰砂長頸瓶(しんしゃちょうけいびん)」匋雅堂窯(1921~27年)

ハッとするほど鮮やかな赤と緑。100年前の作品とは思えないほど、その花瓶はみずみずしく、かつ妖艶さもまとっていた。

「銅を主成分にした釉薬を酸化焼成すると緑系、逆に還元焼成すると赤系の色になるのですが、これはそのどちらも発色している技術的に非常に難しいもの。小森初期の代表作です」と眞坂さん。

長年の研究と情熱が実った小森率いる匋雅堂窯は、多くの作品や建築材を生産。展覧会や各博覧会で成果を披露しては、絶賛を浴びたらしい。

ところが、世界的不況の影響や資金不足などから1928(昭和3)年、小森は帰国する。

行き先は、愛知県瀬戸市。千年以上の歴史と伝統を誇る「瀬戸焼」で知られる日本のやきもの中心地・瀬戸窯業界が呼び寄せたのだ。

「小森陶磁器研究所」を旧満州から瀬戸に移す形で始まった窯の名は「山茶窯(つばきがま)」。

この時、小森は38歳。彼ほど中国古陶磁に精通する者はいない中、帰国後の仕事に期待が寄せられたことだろう。実際、オリジナルの美術タイルが評判を呼んだほか、独自の釉薬開発や西洋食器の東洋化といった挑戦にも、果敢に取り組んでいる。

ところが、それは小森にとって、波乱の人生の幕開けだった。

その後の足取りをざっと見てみよう。

1934(昭和9)年 44歳 9月、小森陶磁器研究所(山茶窯)閉鎖。10月、名古屋製陶株式会社に入社。

1937(昭和12)年 47歳 春、名古屋製陶株式会社・鳴海工場が着工、建設部長に。(翌秋、工場完成)

1939(昭和14)年 49歳 6月、日中戦争を契機としたアメリカの対日輸入禁止令により鳴海工場の製造が中止になり辞職。7月、東洋セラミック工業合資会社の顧問に就任。

1941(昭和16)年 51歳 6月、東洋セラミック工業合資会社を辞職。7月、三重県阿山郡府中村(当時)に設立された財団法人佐那具陶磁器研究所の所長・理事長に就任。「府中窯(ふちゅうがま)」と呼称する。

1943(昭和18)年 53歳 5月、財団法人佐那具陶磁器研究所を辞職。6月、旧満州・康徳官窯製陶所主任技術者に就任。

1945(昭和20)年 55歳 現地での新工場を計画するも8月、終戦により旧満州から脱出。

愛知、名古屋、三重、そして再び旧満州へ。小森は数年置きに土地を転々とし、窯業に関する職務に励むものの、戦争の影響や支援者の都合で辞任…という流れを繰り返す。宮内省(当時)から花瓶制作の依頼を受けたり、万国博覧会で2度受賞したり、日本窯業界トップランナーとしての実力は誰もが認めていた。だが、時運や経営の才覚に恵まれなかったことは否めない。

日本に戻った小森が向かった、次なる新天地。

それが、北海道の江別である。

今度の雇い主は、北海道開発株式会社。戦後の日用陶芸品不足を受け、同社が乗り出した陶磁器工場の技術指導を行うことになっていた。

ようやく小森忍が津軽海峡を渡ってきた!

と、喜んでばかりもいられない。

なぜなら、彼は還暦間近。成形から窯焚きまで一連の作業には体力がいるし、ぜんそくの持病もあった。会社勤めとはいえ、窯業に必要な材料や職人の確保に苦労するのは目に見えていた。

小森ほどの実力なら行き先がほかにありそうなものだが、なぜ、北海道を選んだのか。

「北海道は、それまで『やきもの文化は育たない土地』とされてきました。とはいえ、中国や瀬戸などを渡り歩いた小森は、ゼロから何かを作り上げることに慣れていたはず。そこで、北海道にチャンスを見い出したのではないでしょうか」。眞坂さんはそう推測する。

江別市セラミックアートセンター学芸員の眞坂隆太さん。名刺には、小森の代表作を写真付きで載せている

ところがここでも、小森は岐路に立たされる。移住8カ月後の1950(昭和25)年、業績不振のため、北海道開発株式会社の製陶部門は閉鎖。小森は一時、別の窯業会社嘱託となるものの、前回と同じ理由から閉鎖を告げられるのだ。

そこで小森が選んだのは、独立。そう、「小森陶磁器研究所」の再起動だった。

江別・東野幌にあった工房を拠点とし、再出発することにした小森(右)。窯の名は「北斗窯(ほくとがま)」

さすがにすぐには納得のいくものは出来なかったようだが、地道な努力が報われ、徐々に北斗窯の名は知られるようになる。地元企業や個人からの注文に応えたり、食器類を大量生産しては販売したり。また、道内各地での展覧会も精力的に行った記録が残っている。

「北海道でやきものづくりを盛んにしたい。どうやったら北海道の人に楽しんでもらえるだろうか、と考えた時、小森さんが重視したのは“北海道らしさ”。色々試す中で出来たのが、先の結晶釉を使ったものや、こうした作品です」と眞坂さんが紹介してくれたのが、こちら。

「蝦夷黒花文花壺(えぞこつかもんはなつぼ)」北斗窯。1954年に来道した昭和天皇への献上品と同じ品だとされる

「小森さんはアイヌ文様の美しさに魅せられ、旭川のアイヌコタンを訪れてスケッチするなど熱心に調査。デザインにもよく取り入れていました」と眞坂さん。そして、「当時の日本人にとってやきものは白肌が基本。鉄分が含まれる北海道の土は焼くと赤茶色になるので敬遠されていましたが、小森さんは釉薬に関する持ち前の知識と経験を生かし、赤土をカバーできる釉薬を開発。北海道でもやきものができることを、こうした作品を通して証明したのです」と説明する。

「蝦夷黒花文花壺」の原料の素地は、幌内炭鉱と野幌の粘土に、士幌の磁土と松前陶石を寄せ土したもの。一方、化粧土は美唄黄土と沼牛粘土の混合物で、釉薬も道内産だという。

「やきもの文化は育たない」と言われた北海道で、これだけ地元に材料があったことに驚くが、もちろん小森の成果の一つ。彼は道内各地で原料調査を行い、調合・成形・焼成試験を繰り返した。同センターには、手書きの研究ノートも100冊近く保存されている。

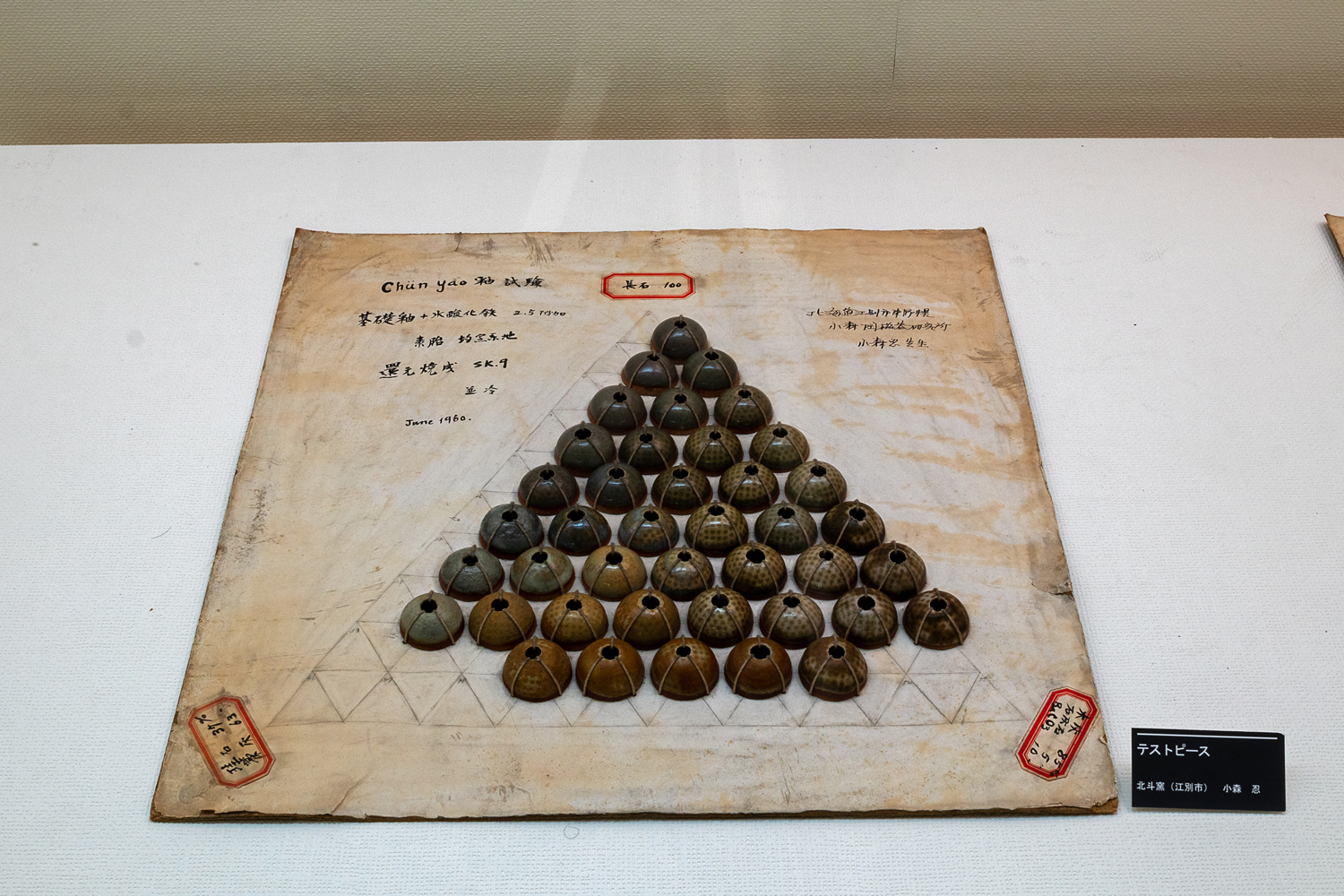

北斗窯時代の釉薬テストピース。小森の丁寧な仕事ぶりが分かる

小森が亡くなったのは1962(昭和37)年。享年72。

江別で暮らした年月は13年間。20~30代の旧満州滞在は10年だったから、小森の窯業人生において、北海道は最も長く過ごした土地となった。

その後、北斗窯は廃窯。小森忍の存在は歴史に埋もれていく。

再び光が当たったのは、彼の死から32年後。1994(平成6)年に開館した、江別市セラミックアートセンターがきっかけだった。

江別市セラミックアートセンター1階の「小森忍記念室」

「小森忍の名は一般的には知られていませんでしたが、市の文書や記録には残っており、やきもの施設を作ろうとなった時、『江別でやきものといえば、小森さんだ』という声が上がったそうです」。眞坂さんは経緯をそう説明する。

ちなみに、計画段階で市が所有していた小森の資料は、なんとゼロ。地元の会社や出資者を訪ね歩き、遺族からも寄贈を受けたりして、開設にこぎ着けたのだそうだ。

同センターでは記念室を常設し、小森の足跡を詳しく伝えるほか、開館翌年に「中国陶磁名品展」、開館15周年の節目には展覧会「生誕120年記念 小森忍 日本陶芸の幕開け」を開催。今も毎年、市民や関係者から寄贈や情報が寄せられているそうで、現在の収蔵点数は開館時の倍以上、約3500点に上る。

江別・北斗窯時代の作品にまつわるエピソードを聞くと、地元の高校開校の記念品や結婚式の引き出物など、地域との結びつきを感じさせるものも少なくない

昨年寄贈されたという、中国・匋雅堂窯の作品。「こんなの作っていたんだ!という発見があり、小森の新たな側面にワクワクします」と眞坂さん

さて、ここで、6年前から同センター学芸員を務める眞坂さんに、小森の魅力を聞いてみた。

「私は道北の猿払村出身で、ずっと美術の勉強をしてきたのですが、小森忍のことは江別市の職員になるまで全く知りませんでした。彼について感じるのは、『これが小森の特徴です』という説明ができず、作家論や作品論が通用しないということ。従来の美術とは違う観点から業績を捉えなければならない人物なのです」。

確かに小森には、「陶芸家」や「作家」という肩書きはそぐわない。

なぜなら、彼の理想は「化土成玉(土を化して玉と成す)」。

これは、中国古陶磁のピークとされる中国・宋代(960~1279)に伝わる考えで、身近な材料(土)を用いて宝石(玉)を生み出すことを意味する。陶磁器が日常でも使われるようになり、各窯の技術が急速に発達。実用性と美観に優れた工芸品が数多く生み出されたこの時代を象徴する言葉といえる。

小森が目指したのは、そんな信念に基づく“総合芸術のやきもの”。つまり、分業制によって優れた陶磁器を大量生産することで、多くの人の手に届けることだった。

その証拠に、何千、何万と生み出した作品群に、自分の個人名は一度も記していない。

話は飛ぶけれど、京都時代の後輩にあたる河井寛次郎と濱田庄司が、やがて民藝運動の中心となり、脚光を集めたのとは対照的な生き方だったともいえる。

「小森さんは、土地こそいろいろ変わりましたが、調査研究を行い、新しい技術を探す姿勢は一貫していました。北海道時代の作品も数多く残され、精力的な仕事ぶりが伺えます。そして、手本とした中国のやきものが本当に好きだったのでしょう(笑)。好きなものを楽しんで作る、研究者人生を全うしたのではないでしょうか」と眞坂さんは話してくれた。

「やきものの土にはいろいろありますが、陶石は温泉地帯、陶土、ネン土は炭鉱地帯によいものが出ます。北海道はその点恵まれているわけです。本道工業の一分野として窯業、ガラス工業の将来性は洋々です」

1960(昭和35)年10月5日の北海道新聞、北海道文化賞受賞時のコメント

「土は焼物の肉であり、骨を構成しているとすれば、うわぐすりは皮ふでありハダです。その土は北海道には有り余るほどあります」

1978(昭和53)年2月19日北海道新聞、道立近代美術館普及課長(当時)・笹野尚明の「雪結晶文花瓶」紹介文より

小森の作品に囲まれながら、私は想像していた。彼の目には、美術品のような陶磁器を誰もが使う未来が見えていたのかもしれない。もしかしたら、ここ江別が窯業のメッカになることも。たとえば、中国・宋代やドイツ・マイセンの名窯のように。

そして、小森という逸材をぐいと引き寄せた、江別のまちの力にも思いを馳せる。そもそも、れんが産業が盛んだからこそ、次は陶磁器の製造にも挑戦しようという機運が生まれたのだろう。冬は雪深い江別だが、窯業に懸ける思いは、どこよりも熱かった。それが、晩年をこの町で過ごした小森の励みにもなったのではないだろうか。

ちなみに、松下亘氏の労著『小森忍の生涯』(1991年、江別市)や、現在は所在不明だという小森の作品「蝦夷耀変天目茶碗」をモチーフにした中野美代子氏の短編小説「耀変〈ようへん〉」を読むと、意外な側面も含めて、小森の人となりが立体的に浮かび上がり、ますます興味が湧いた。

記念室の一角に、アイヌ文様入りの特製ビアジョッキが展示されていた。

北斗窯で好評だった商品の一つで、「ジョッキごと冷蔵庫でキンキンに冷やしてから飲むと、すごくおいしかったらしいですよ」と眞坂さんは教えてくれた。

そんなささやかな感想も、きっと小森の大きな喜びだったに違いない。

江別市セラミックアートセンター

北海道江別市西野幌114-5

TEL:011-385-1004

WEBサイト

参照文献/『生誕120年記念 小森忍 日本陶芸の幕開け』(2009年、「小森忍展」実行委員会)、松下亘著『小森忍の生涯』(1991年、江別市)、中野美代子著『契丹伝奇集(きったんでんきしゅう)』(2021年、河出文庫 ※短編「耀変〈ようへん〉」を収録)