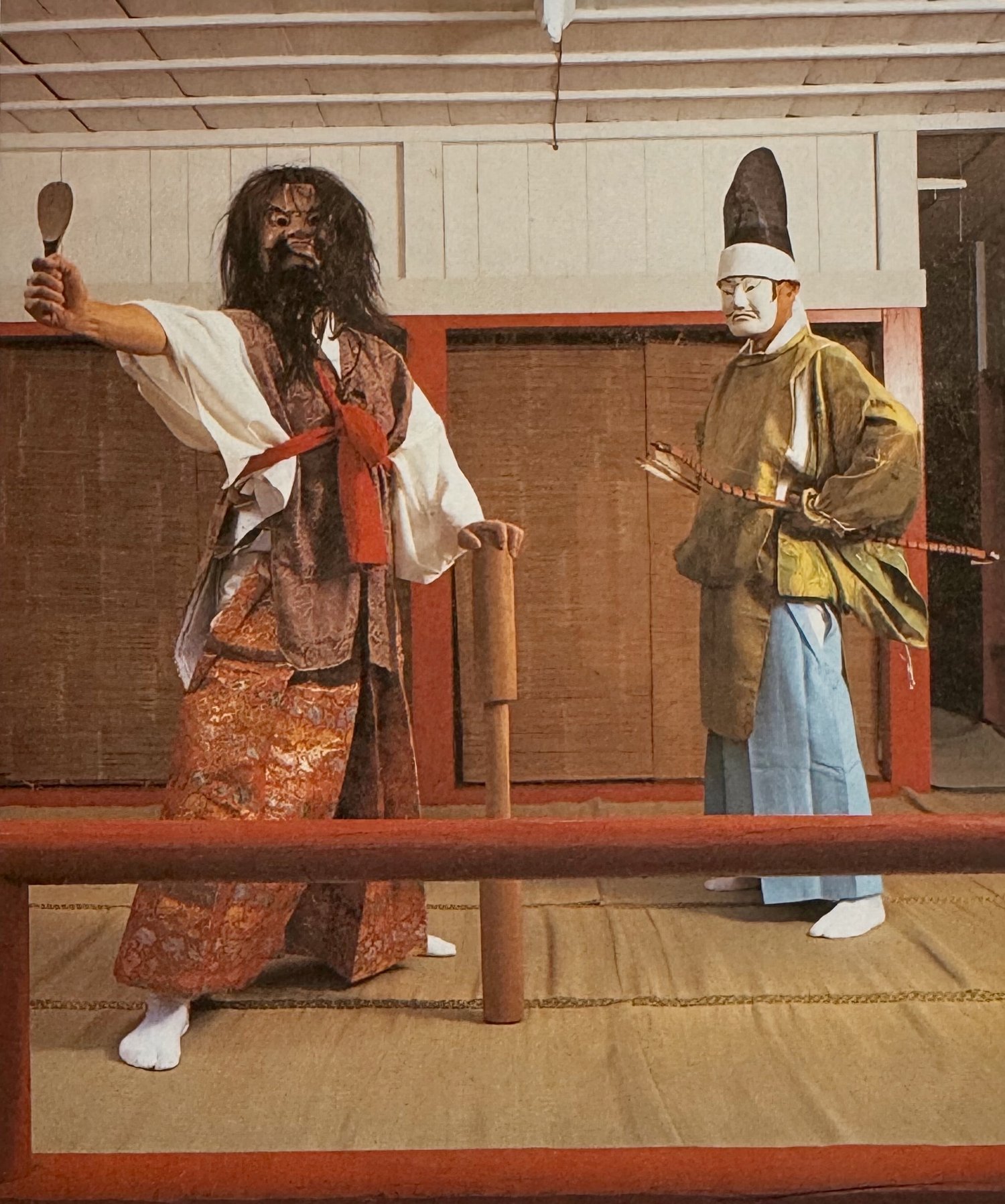

野幌太々神楽「神勇」。伶人:桐生幸長(1999年11月3日・野幌神社神楽殿)

野幌太々神楽「神勇」。伶人:桐生幸長(1999年11月3日・野幌神社神楽殿)

冷害や貧困に苦しめられて農場を渡り歩いた明治大正期の小作人たちに代表されるように、しがらみの薄い北海道はもともと流動性の高い社会だ。しかしそんな土地であっても、かつて人々が同一の地域から組織的にこの島に渡り、地域の草分けとなった例も少なくはない。わかりやすい記号となるのが、地名だ。

江別市街の東、石狩川沿いに江別太(ブト)という土地がある。ブトはアイヌ語で河口を意味するから、石狩川と合流する江別川(千歳川)の河口のこと。千歳川の流れはかつては途中で旧夕張川を飲み込み、その合流点から石狩川までは江別川と呼ばれていた。

そしてこの一画に、越後沼がある。

名前のとおり一帯は、越後(新潟県)からの開拓会社が開いた土地だった。

石狩川にそそぐ千歳川と夕張川のあいだ。道央自動車のほとりにひっそりとある現在の越後沼(写真:谷口雅春)

会社の名前は、北越殖民社。

以下江別市教育委員会の兼平一志さんの調査研究をもとにして、同社と江別の民俗芸能「野幌太々神楽(だいだいかぐら)」をめぐる物語をひもといてみよう。

北越殖民社は1886(明治19)年、大橋一蔵、三島億二郎、岸宇吉らが新潟県長岡に立ち上げた開拓会社で、その年の春に試験的に第1回の移民17戸が江別太に入った(島根県からの移民も合流)。ちょうど北海道庁が設置された年で、初代長官岩村通俊の積極的な協力を受けたスタートだった。

新潟県南蒲原郡の郷士の家に生まれた大橋は幕末・明治の勤王の志士で、前原一誠事件(山口県萩の不平士族たちの決起)に連座して終身刑を受けて獄中にいた人物。三島は、長岡藩の三傑と呼ばれた俊英で、のちには第六十九国立銀行(現在の第四北越銀行の源流のひとつ)の頭取も務めた明治の事業家だ。岸は、維新後に商才を発揮した経済人。同行にも深く関わっていた。

「野幌部落史」(関矢マリ子)によれば獄中で北海道開拓の可能性を知った大橋は、石狩川中流域の樺戸(現・月形町)に、開拓の労働力を供給する集治監(重罪人監獄「樺戸集治監」)が設置されることを聞くと、自ら囚徒のひとりとしてそこで働きたい、と申し出た。この請願が、やがて外部の支援者の運動や県令の理解を得て自身の出獄にまで至り、開拓会社を起業して渡道が実現する。

大橋は時代の激動に翻弄され、山間の狭い土地で貧しく生きている郷里の農民たちに、北海道の大きな土地を持たせたい、と考えた。それはまた長州の前原一誠が主張していた、士族の救済と国防の要地としての北海道入植の構想とも合致していた。もともと北前船が担った物流を通して近世から越後と蝦夷地の関わりは深く、明治期の新潟では、北海道は「海路の隣接県」と呼ばれた(新潟県史)。

大橋はしかし、東京での不慮の事故で急逝してしまう(1889年)。大日本帝国憲法発布の大典にちなみ、市中で祝賀が繰り広げられた日。行列見物の女性が、花車(装飾馬車)に轢かれそうになったところを救い、身代わりに大けがをしたことがもとだった。

三島億二郎らの推薦を受けてあとを継いだのは、関矢孫左衛門だ。関矢は庄屋の四男に生まれ、魚沼の大庄屋関矢家の養子に迎えられた。のちに第六十九国立銀行創設に三島とともに参画して初代頭取を務める。このとき頭取や北・南魚沼郡長など長岡でいくつもの重職を抱えていた関矢だが、迷うことなくすべての役職を辞して渡道。事業を大きく進展させていった。1890(明治23)年には野幌の国有未開地の貸し下げ地307万坪に新潟県から移住者を募って本格的な開墾がスタートする。野幌駅の南東、西に官林(現在の野幌森林公園)、東は千歳川で区切られた旧広島街道(現・道道46号江別恵庭線)沿い、現在の東野幌と西野幌だ。

関矢の屋敷があった一角は、いま「千古園」として開放されている(東野幌375番地)。

春の東野幌から、残雪が美しい夕張岳を遠く望む(写真:谷口雅春)

北越殖民社は新潟からの移住者を中心に原野を貸し与え、3年以内に開墾できれば半分は入植者が所有できるという好条件を用意した(残り半分は同社の小作人として営農)。さらに渡航費用を除いて生活の資金や農具は会社が貸与して、その半額分だけを10年の分割で返済を求めるという、同種の開拓会社ではほとんど例を見ない仕組みを用意した。

もちろん北方の自然相手の開墾はつらく厳しいものだったが、北海道史において北越植民社は、北海道への集団移住の中でも稀にみる成功例のひとつとなる成果を上げた、と評価されるようになる。

野幌という地名はアイヌ語の「ヌプ・オル・オ・ペッ(野の中の川)」に由来する。

石狩川が日本海に向けて北西に大きく向きを変える江別の東側、夕張川や千歳川が合流する一帯は、近世には広大な湿地が広がっていた。流れが切り替えられた現在とちがって夕張川は千歳川に合流してゆったりと流れ、季節や天候によって氾濫を繰り返していたから、太古から湿原の植物が分厚く積み重なった泥炭地が連なり、大地の栄養分も少ない。人々は暗渠を掘って水を抜き、沼を埋め、馬で土を運び入れたりしながら、苦労して畑を広げていった。いま越後沼のほとりに立つと、開拓前の石狩川のまわりには、アシ原におおわれた湿潤な世界が果てしなく広がっていたことが、リアルに想像できるだろう。

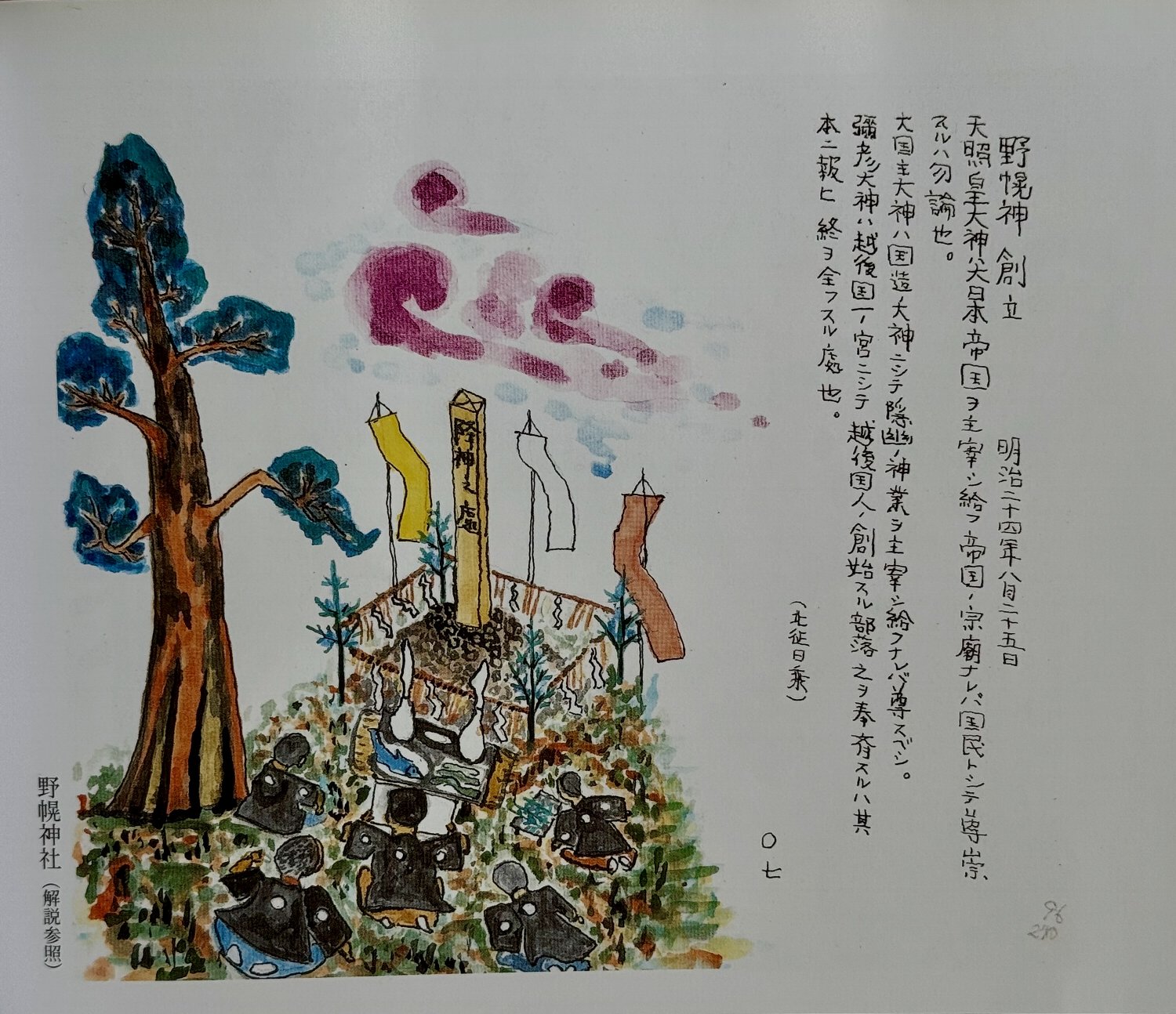

北越殖民社によって郷土の鎮守のために建立された野幌神社

北越殖民社の入植に先駆けた、江別エリアの動きをスケッチしておこう。

まず、ロシアとの関わりが動かした事態があった。1876(明治9)年、当時ロシア領になったばかりの樺太から、800人以上のアイヌの人々が対雁(ついしかり)への移住を強要されたのだ。これには幕末からの日露史や榎本武揚の関わりなど興味深い史実があるが、ここでは先を急ぐ。

石狩川は北海道の内陸開拓の大動脈だったから、江別にはまず屯田兵村が開かれた。札幌中心部のまわりを固める琴似、山鼻、発寒に続いて、1878(明治11)年には江別太(現・江別市緑町から王子辺り)に江別屯田の第一陣が旧南部藩(岩手県)から入っている。

1881(明治14)年には、石狩川の対岸、篠津川が大きく湾曲して石狩川に合流する内側の地に篠津兵村、さらに1885(明治18)年には、江別兵村に近接して野幌兵村が開村している。

北越殖民社の事業は、大型団体の入植としては、それらに続くものだ。

1947(昭和22)年に「野幌部落史」をまとめた関矢マリ子は、大橋一蔵の志を継いだ創業メンバー関矢孫左衛門の義理の娘で、孫左衛門の長男留作の妻だ。留作は野幌で生まれ、東京帝国大学で農業経済学を学び、社会主義運動に取り組んだが、一族の地へと帰郷した際に31歳で急逝してしまう(1936年)。異母兄で当時北越殖民社社長だった山口多門次の遺骨を、魚沼の実家に届ける旅の途上だった。

留作がかねてあたためていた構想にもとづき、官製資料の引き写しや名士たちの顕彰ではなく、地域の風土と人々の日常までを記録することで北海道の地域史研究に大きな影響を与えたこの本は、夫の意志を継いだマリ子の手で完成した(1974年に復刻版出版)。

道内各地で和人としての草分けとなった移住者たちは、郷里から神社や寺を大切に持ち込んだ。内地の暮らしとはまるで異なる厳しい開拓生活を乗り切るために、リーダーたちは氏神や菩提所によって郷里とつながっていることを求めたのだった。社寺があれば、祖先と新天地とをしっかりと結ぶことができる。

北越殖民社の場合、それは野幌神社と瑞雲寺(真宗大谷派)だった。野幌神社は、貸し下げ地の中央にある土地を入植時にいちはやく選定して、まず1891(明治24)年に「降神之處(神が降りるところ)」という木標を建てたことが創始だ。ほどなくして新潟県弥彦神社と伊勢神宮から神(それぞれ伊夜日子神と天照大神)を勧請した。

関矢孫左衛門の末子五十嵐齢七は野幌機農学校の名物教師として慕われた。画文集「画集野幌開拓のころ」で野幌神社のはじまりを描いている

祭りの日の神社では、地芝居(自分たちで演じる芝居)や、旅まわりの獅子舞神楽、万歳(掛け合いでめでたい言葉を述べる)といった余興が繰り広げられ、その日だけは農作業から解放された人々を楽しませた。野幌でさらにとりわけ重要だったのが、太々神楽というふるさとの伝統芸能だ。

「野幌部落史」によれば、はじまりは1898(明治31)年の秋祭。このとき新潟県三条町由来の神楽が奉納された、とある。中心になったのは、1894(明治27)年に南蒲原郡から野幌に移住した五十嵐金作で、野幌神社の神職から請われたものだった。

子どものころから舞や笛が好きだった五十嵐は、南蒲原郡栄町の神社の神職に神楽を習っていた。野幌神社の祭りで神楽を奉納してほしいと言われた五十嵐は、同じ地域に入植した仲間からメンバーを募って、猛稽古に励んだ。夜遅くまで稽古やその段取りをするので朝起きられずに農作業が滞ると、仲間たちが畑を手伝ってくれた。

一方で畑仕事の最中でも鍬や鎌を手に舞の練習をする彼らを見て、新潟県以外から入った人々の中の阿波衆(徳島県からの入植者)は、「越後衆は仕事もせずに踊ってばかりだな」とからかい、それに腹を立てた五十嵐らは、「お前たちこそ仕事もせずに阿波踊りばっかり踊っているだろうに」、とやり返したという。

五十嵐らが神社に納めた神楽は村人や会社から大きな支持を集めて、1903(明治36)年には境内に専用の神楽殿が建てられた。

五十嵐は、野幌での暮らしが落ち着いた明治40年代に関矢孫左衛門から舞の由来などをあらためて聞かれ、これからも援助するから越後の太々神楽を長く根づかせてほしい、と懇願された。関矢は神楽に故郷の長い歴史風土のエッセンスを見いだし、この地にもまた新たにその根をはることを強く願ったのだった。こうして神楽は、村の芸能となった。

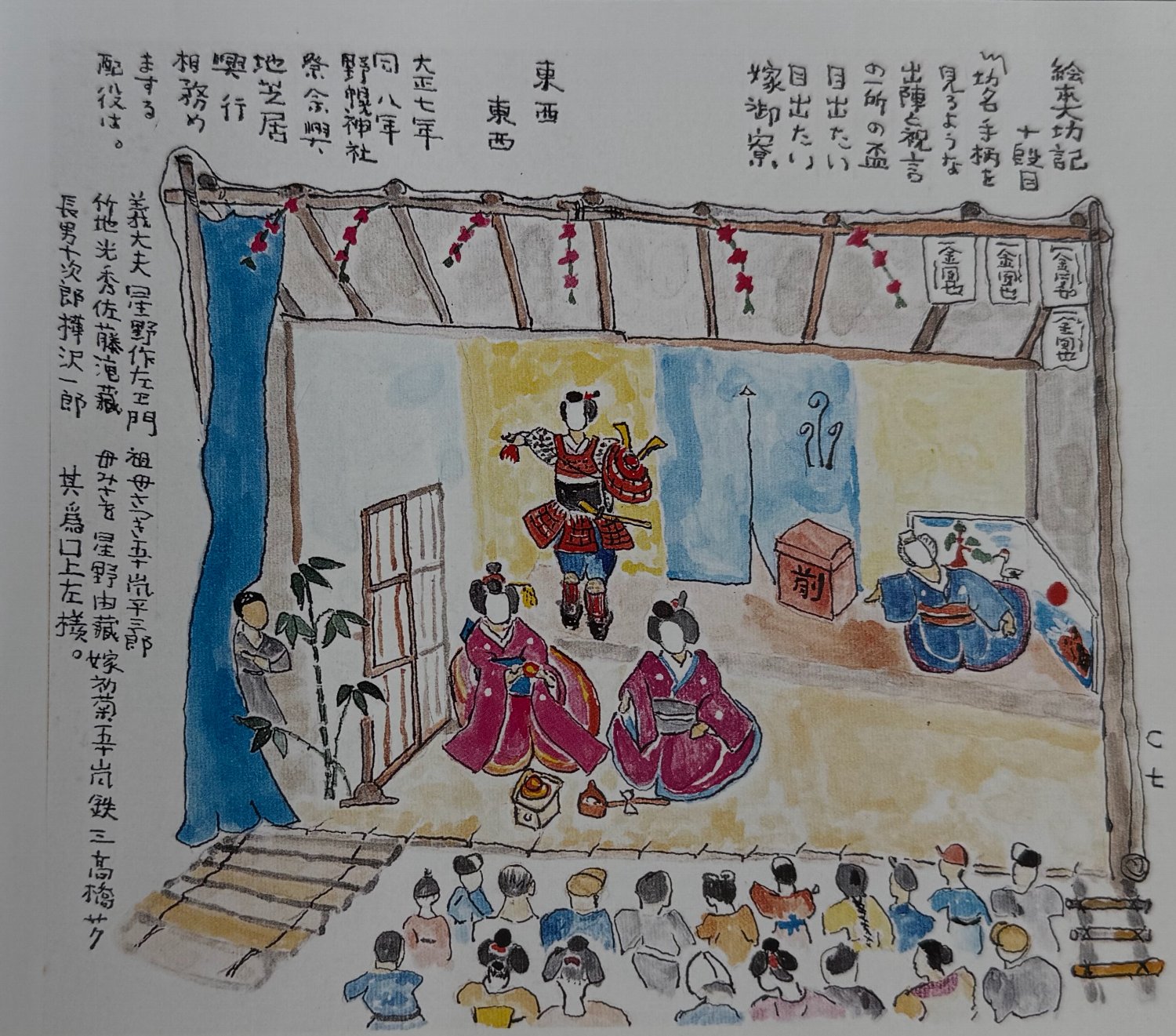

五十嵐齢七の画文集「画集野幌開拓のころ」による、野幌神社のお祭りでの地芝居「絵本太功記・十段目」のひとこま

そもそも神楽とは、どういうものか。

神楽は宮中で奉納される御神楽と、民間の神事芸能としてある里神楽に分けられる。里神楽は豊作をかなえる農業や自然の神の来臨を願いながら、娯楽的な芸能の要素も持ち合わせる歌と舞だ。札幌の北海道神宮で御鎮斎(創建)の記念日(9月1日)などで舞われているのも、新潟県三条にルーツをもつ三条神楽だ。

すでに1890(明治23)年、北海道総鎮守であるこの神社に三条から神楽を導入して神楽講を組織したのは、旧幕臣で6代目の宮司、同社を官幣大社に昇格させた白野夏雲(1827-1900)。札幌神社(現・北海道神宮)中興の祖といわれる人物だった。

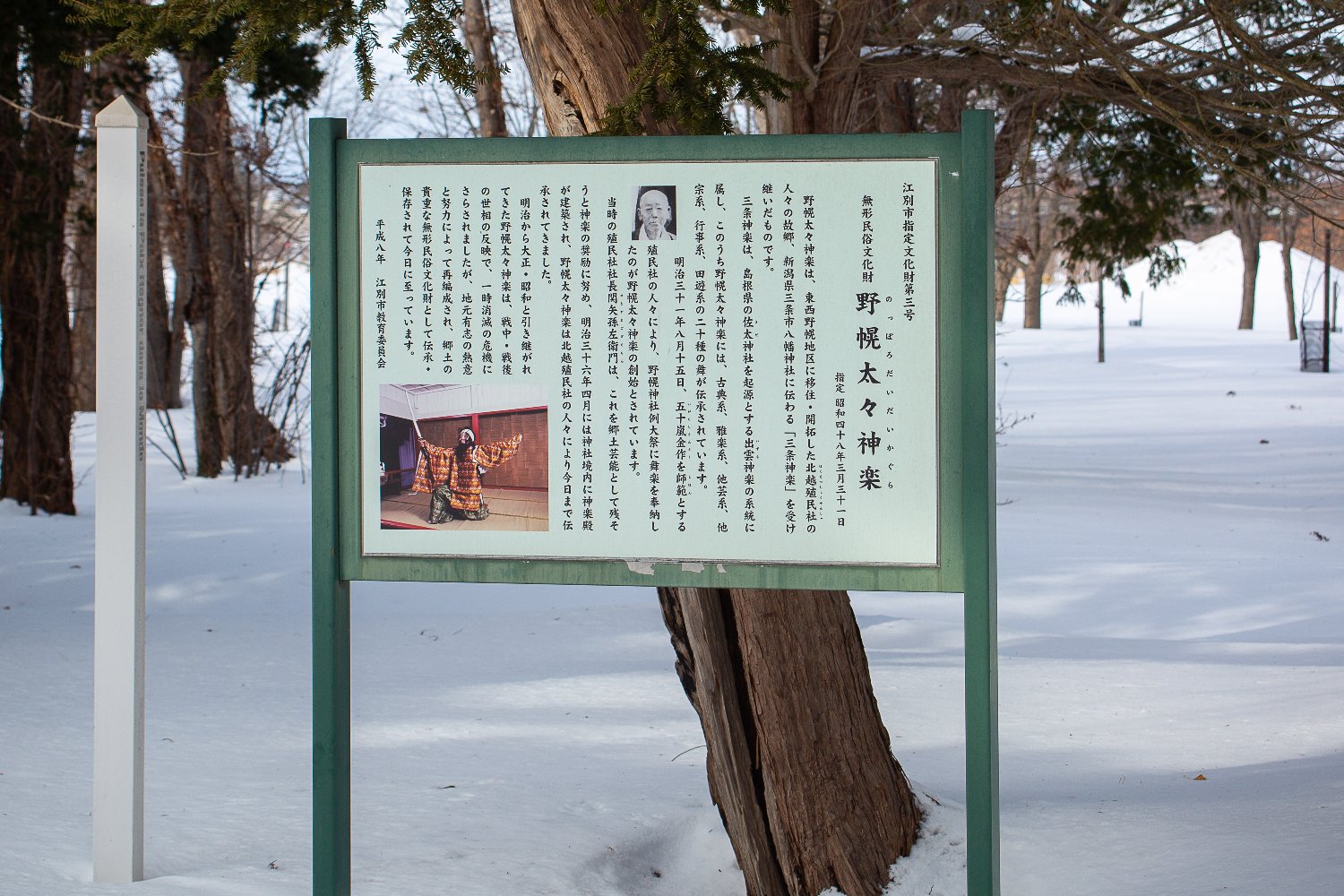

野幌神社の一角、神楽殿の前にある説明板

大正の後期から野幌太々神楽の担い手は、五十嵐金作から指導を受けた人たちが中心になっていく。彼らは稽古を積んで、札幌にも赴いて舞うようになった。豊平区の豊平神社、そして越後にゆかりの深い伊夜日子神社(中央区)などだ。

満州事変(1936年)以降、日本が戦争の時代に入ると神楽と神社に関わる人々も召集され、食糧増産が求められる農村では神楽を舞う余裕も喜びも失われていった。しかしリーダーたちは、大人舞ができなくても子供舞(稚児舞)を奉納して神楽を絶やさなかった。

長く苦しかった戦争の時代が終わると、先人たちの心のより所だった神楽を絶やすまいと、若者たちが動き出す。1947(昭和22)年には神楽の経験をほとんど持たない青年たちが懸命に練習を重ねて、春祭りで成果を披露した。彼らは神楽同志会を結成する。

しかしこのころ、農地改革によって北越殖民社が解散。神楽の財政を支えていた会社がなくなった事態を受け、有志たちが思いを束ねて、現在までつづく保存会(現・野幌太々神楽保存会)が誕生した(1957年)。保存会では1970年代から新潟県との交流も進めて自らの裾野を耕し、三条市の西隣の燕市に赴いて舞うことも実現した。移住村が母村に、ルーツの民俗芸能をもって里帰りしたのだ。

だが80年代に入ると会員の高齢化と後継者難が深刻化して、戦火の時代同様に再び危機が訪れる。保存会では野幌小学校で神楽教室を開催することにした。江別市としても、まちの成り立ちに関わるその価値を尊重して、郷土資料館が中心になって「野幌太々神楽伝承会」(現・江別市野幌太々神楽伝承会)を結成。保存会の指導で稽古を重ねた市民が、神楽を舞うようになった。こうした一連の動向は、伝統芸能を継承していく新たな手法として注目を集める。

野幌太々神楽同志会、桐生幸長会長

野幌太々神楽保存会では現在、20ほどの舞を伝承しながら、春秋の野幌神社の例大祭をはじめ、北海道開拓の村の秋まつりなどの行事でも舞を奉納している。廣島神社(北広島市)や大麻神社(江別市)など近隣の神社に赴く活動もある。

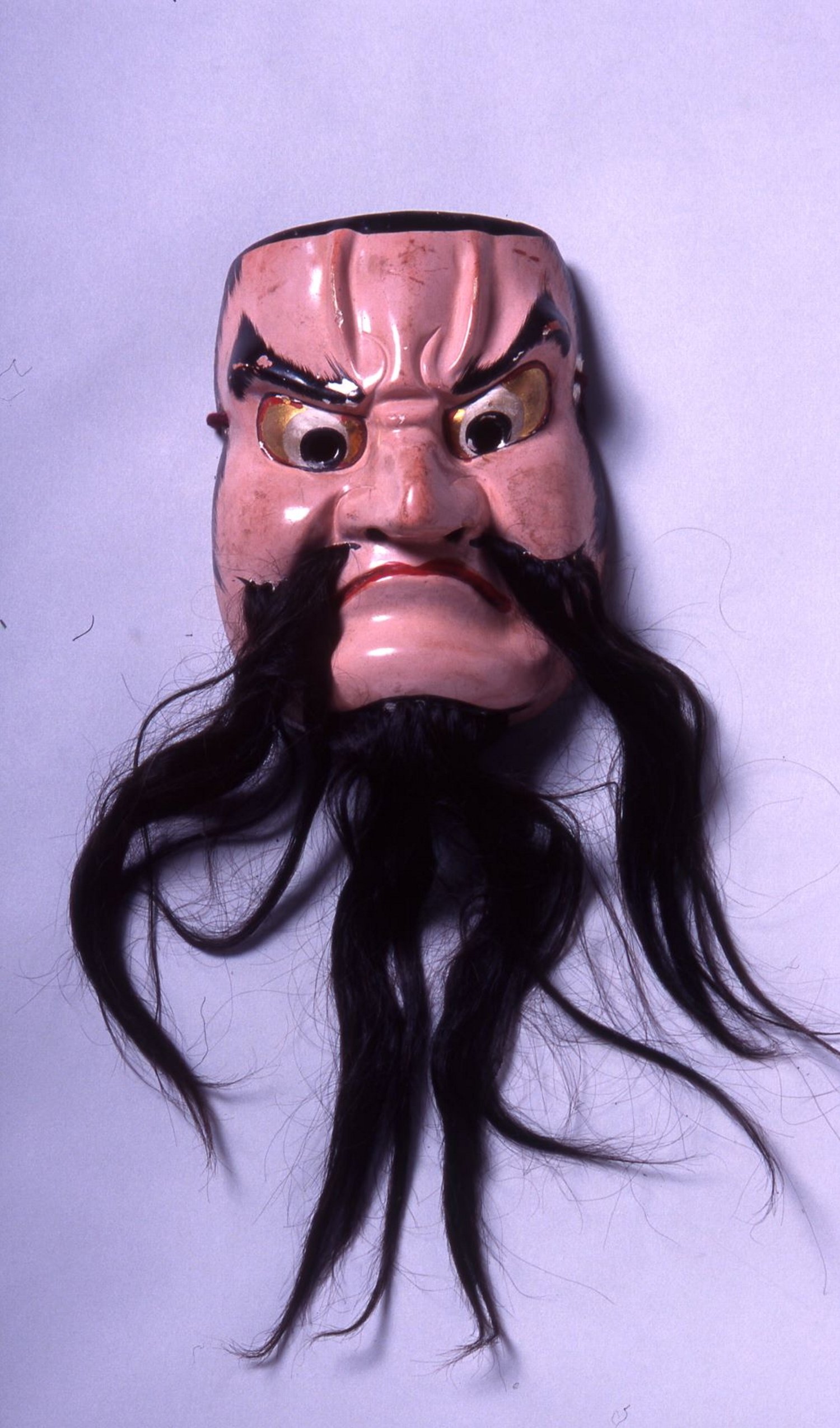

先人たちの営々たる尽力を引き継ぐ同志会の桐生幸長会長は、小学生のころ、越後なまりのある大人たちに教わって稚児舞を舞っていた。しかし意味もよくわからず、行くとお菓子がもらえるのがうれしかった、と笑う。けれども今は、理屈やお題目抜きで、とにかく自分たちの代で神楽を絶やすわけにはいかない、とまっすぐに思っている。面や装束、楽器など、北越殖民社は高価ですばらしいものを子孫のために残してくれてもいるのだ。

120余年の歴史を経て、神楽の舞は変化していくものだろうか。変わらないための努力が必要なのだろうか。

「型は同じでも、昭和の時代の笛や太鼓の音色と、いまの我々のものは微妙に違うでしょう。新潟の三条で子供のころから神楽を舞っていた五十嵐金作さんから直接教わった先人たちの神楽とも、もちろん違うはずです。生身の人間が弟子に教えるのではなく、いまはまずビデオや録音で舞や笛を覚える時代ですからね。それはそういうものです。そしていずれにしても、型は同じでも、経験を重ねるうちにその人なりの舞ができあがってくるんです。我々は、その時代その時代の神楽があるんだ、という気持ちでやっています」

野幌太々神楽「悪魔祓(あくまばらい)」伶人:荻野隆(1999年・野幌神社神楽殿)

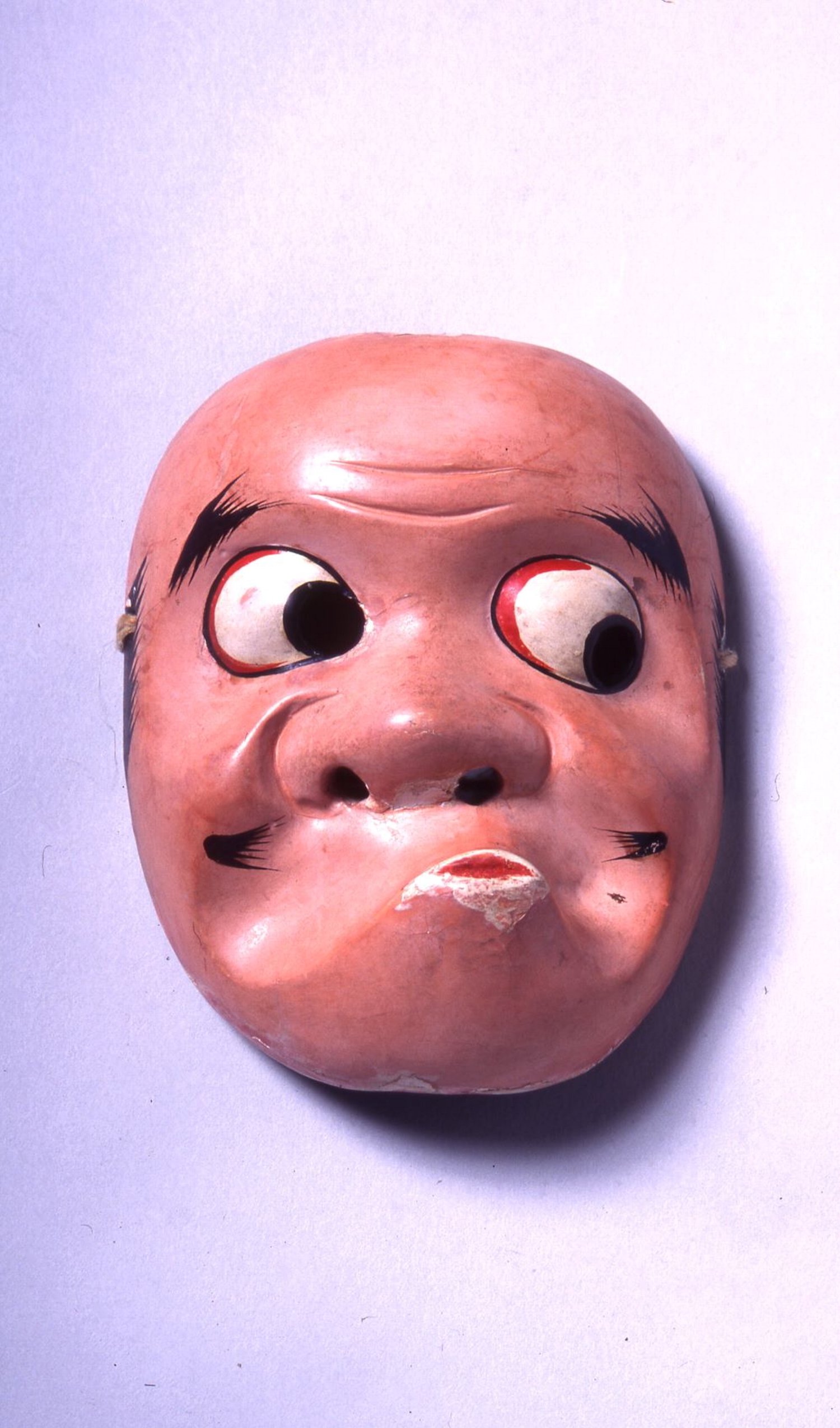

悪魔祓面

神楽を舞うには、舞の型や舞詞(まいことば)を覚えることからはじまる。当然、センスが必要だ。しかし最初は腰高で不安定な動きしかできない人でも、稽古を重ねた上で、神さまに見ていただくために何度も舞台にあがっていくうちに、身体がなじんでくる。そして、舞いと笛、太鼓、鉦(かね)が一体となっていくことで、その場が神に奉納する神聖な空間となっていくという。

野幌太々神楽「雑議(ぞうぎ)」伶人:武甕槌命(たけみかづちのかみ)(弓)桐生和則、迦具土神(かぐつちのかみ)(杵)桐生幸長(1999年・野幌神社神楽殿)

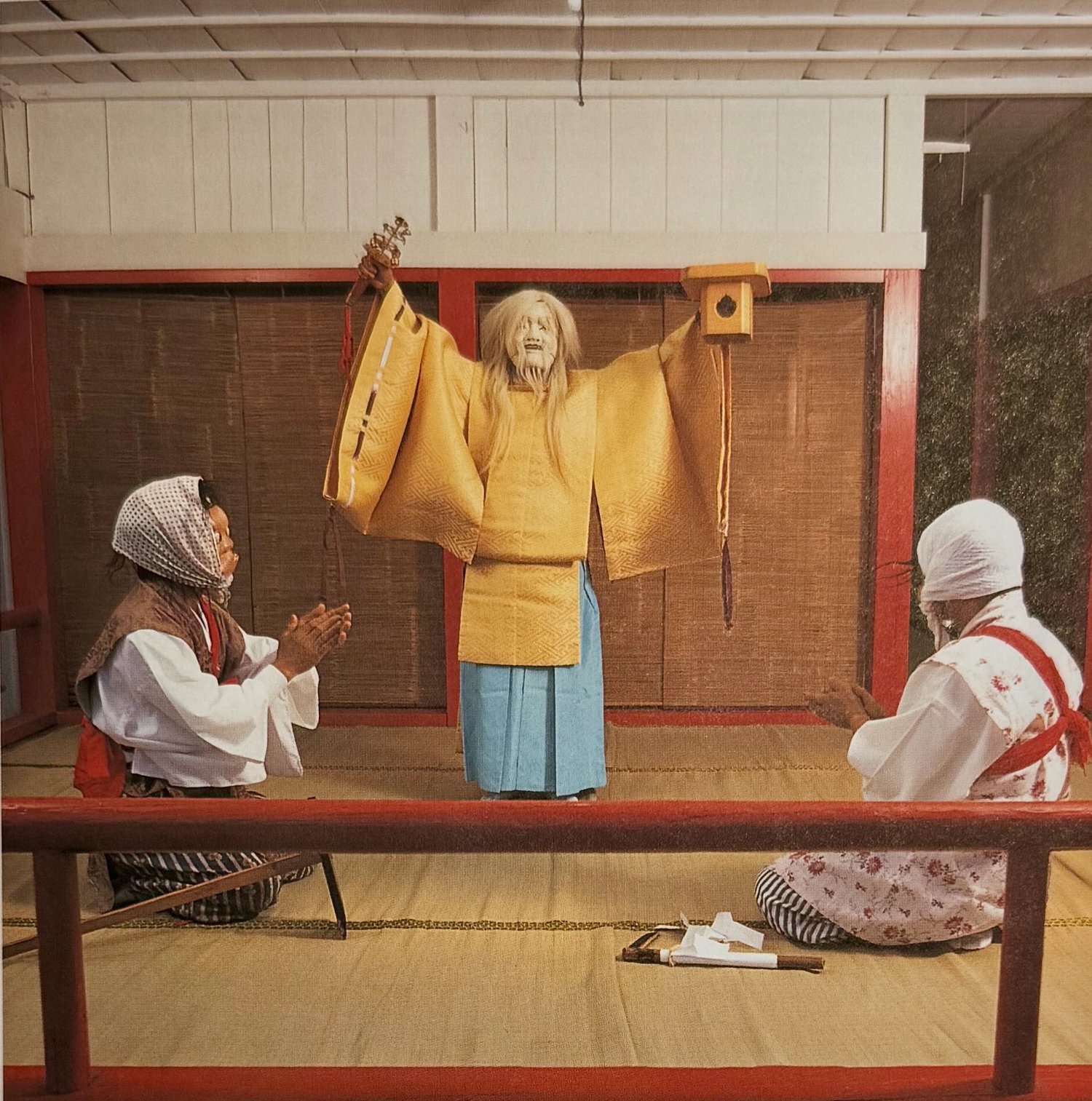

野幌太々神楽「鎮護鉾(ちんごほこ)」伶人:荻野喜平、林達(1999年・野幌神社神楽殿)

野幌太々神楽は1973(昭和48)年に江別市で唯一の無形民俗文化財に指定された。

その元となった三条の神楽は1960年代に新潟県指定無形民俗文化財となっているが、1975年に出版された「県無形文化財三条神楽」(三条神楽保存会)にある、当時の三条市長稲村稔夫による序文が興味深い。

稲村は新制大学に移行する前の北海道大学農林専門部に学んだが、そのとき江別郊外の親戚の農家に下宿していた。北越殖民社ゆかりの一家だったのだろう。そして、江別市の祭礼のときに神楽舞が市民に親しまれていたことが記憶にあり、後年それが三条から渡ったものであることを知ったという。

母村と移住村のつながりは、人によって、時代を経て不意に見えてくることもある。19世紀末に野幌の地に根を下ろした太々神楽は、思いがけずに土地を越え時代を越えながら、これからも新たなつながりの網を静かに広げていくことだろう。そのためにも、この神事芸能が末永くつながっていくことを見守りたい。

野幌太々神楽「五穀撒(ごこくちらし)」伶人:倉稲魂命(うかのみたまのみこと)/林達、彦/佐藤太、田辺邦男(1999年・野幌神社神楽殿)

彦面

野幌太々神楽「福神遊(ふくじんあそび)」伶人:恵比寿/荻野隆、大黒/荻野喜平(1999年・野幌神社神楽殿)

※野幌太々神楽の写真は「野幌太々神楽百年史」(江別市教育委員会)より