江別川(現・千歳川)の「江別港」があった場所。かつて向こう岸には倉庫が並んでいた

江別川(現・千歳川)の「江別港」があった場所。かつて向こう岸には倉庫が並んでいた

手前が外輪船「上川丸」後方が「千代丸」、後ろに見えるのは富士製紙工場(現・王子エフテックス江別工場)。1926(大正15)年、江別橋より撮影(写真提供:江別市郷土資料館)

幌内と手宮を結ぶ道内初の幌内鉄道が全線開通したのは1882(明治15)年。樺戸(現・月形)の監獄へ囚人や生活物資を運ぶ舟運が唯一の交通路だった江別に、同年、鉄路の駅が開業した。江別駅から江別港(現・新江別橋周辺)までの停車場通りは木材や雑穀の集散地としてにぎわい、旅宿や飲食店、商店、劇場、遊郭も増えていった。石狩川上流の雨竜地域や江別川(現・千歳川)上流の長沼や千歳からは船で農産物や木材が運ばれ、江別で鉄道に積み替え小樽へ。小樽や札幌から鉄道で運ばれた生活物資は、江別で船に積み替え石狩川上流へ。つまり、江別は鉄路と水路が交差することで、大きく発展したまちなのだ。

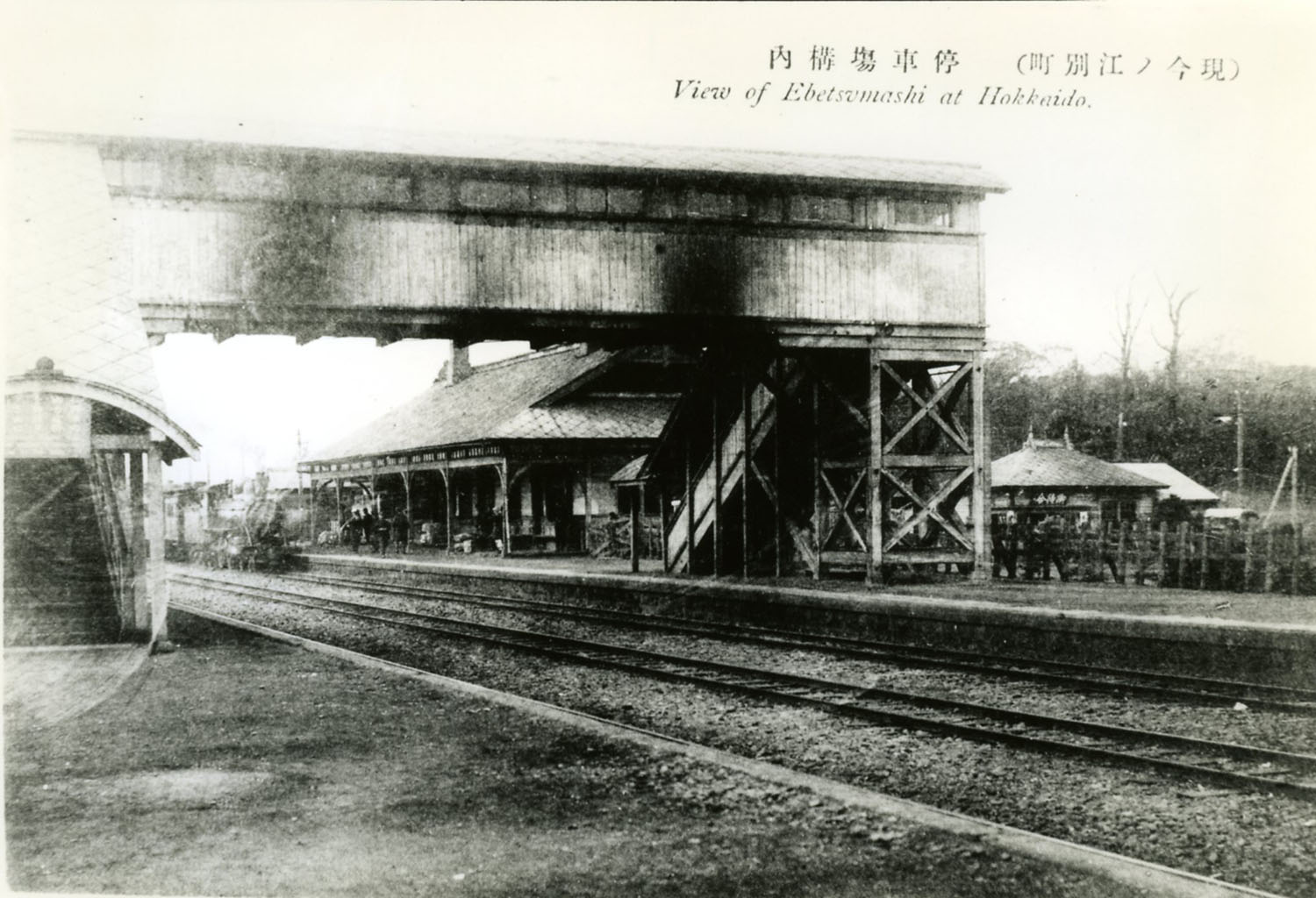

昭和初期の江別駅(写真提供:江別市郷土資料館)

やがて、江別港周辺には木工場や煉瓦工場、酒造所、造船所もできた。ところが1897(明治30)年、駅前の市街地130戸のうち105戸が焼失する大火事が発生。その不況感を一掃したのが富士製紙工場の江別進出である。総敷地69,000坪に工場、木材置場、職員500人が暮らす社宅、鉄道線路などを配置し、江別はいよいよ商業・工業都市として名声を高めていった。

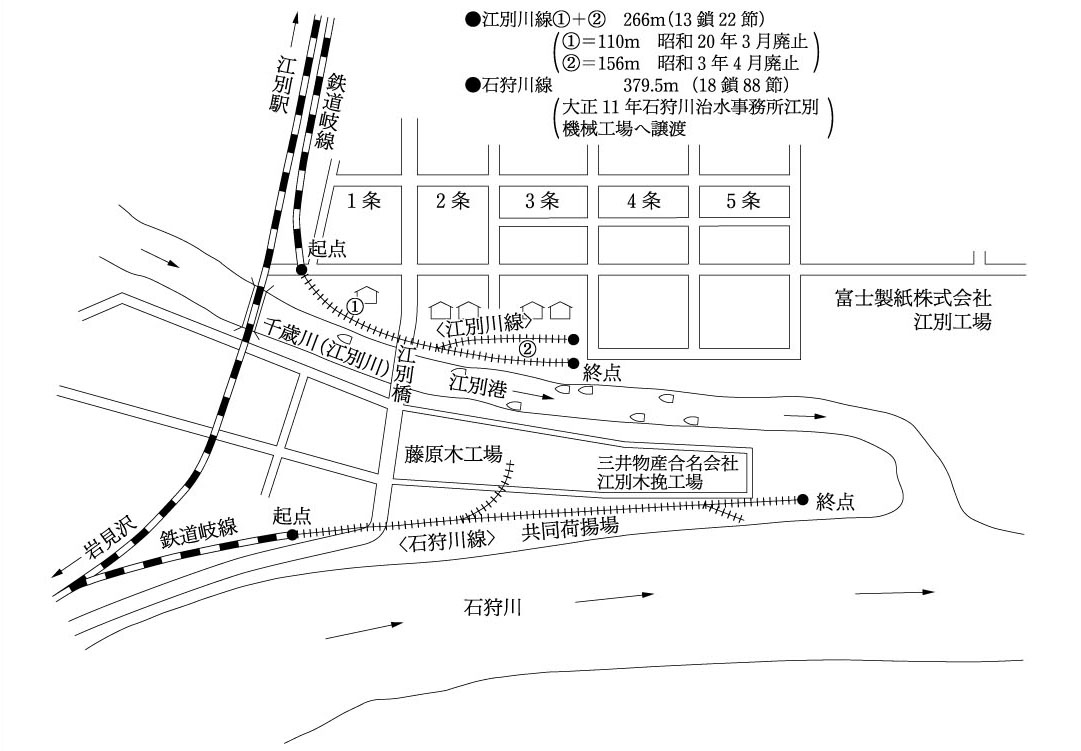

農作物や木材を直接鉄道に運ぶ町営の人力軌道路線もあった(出典:新江別市史)

大正時代に入り、農民、仲買人、一般商店も第一次世界大戦による好景気を謳歌していた。しかし、大正末期~昭和初期にかけて、北海道鉄道(現・千歳線)、夕張鉄道、札沼線など新たな鉄道網ができると、千歳、恵庭、長沼、南幌、当別、月形方面の人の流れや物流が徐々に江別から遠ざかり、直接札幌へと結びつく。江別の商都としての繁栄は色褪せていった。それでも、晩翠道路、八号道路、新篠津道路、浦篠津23線道路など、物資流通や顧客を増やすための改修や新設を図り、陸路に活路を見出そうとした。

物揚場から江別駅までの人力軌道、江別川線(出典:新江別市史)

その頃、竹鶴政孝はウイスキー蒸留所に最適な地を探すために、たびたび北海道を訪れていた。当初の候補地は江別である。まず目をつけたのは、ウイスキーの味の決め手となる良質なピート(草炭)が河畔一帯で採れること。さらに気候や水質が良好なこと。原料の大麦や燃料の石炭の供給先にも恵まれ、交通の便も申し分ないと考えた。しかし、さらに調査を進めて石狩川の度重なる氾濫を知ることになる。ちょうど冷害や水害が続き凶作が連続した頃だ。商人、農民とも疲弊していたので竹鶴も二の足を踏んだのだろう。最終的にスコットランドのハイランド地方に似た余市を選び、ニッカウヰスキーの前身となる「大日本果汁株式会社」を創業したのは1934(昭和9)年のことだ。

江別太の越後沼。この一帯が泥炭層だったなごり(撮影:谷口雅春)

北海道では、泥炭地の大部分は大河下流部の沖積平野に集中している。その代表的な一つが石狩泥炭地であり、江別では対雁、篠津、江別太エリアだ。ピートは、水辺のヨシ、ガマ、スゲなどが枯れても腐蝕せずに蓄積し、年月をかけて炭化したもの。ウイスキーの原料となる麦芽を乾燥させる燃料にピートを使うと、ウイスキー特有のスモーキーな香りになる。スコットランドで学んだ本格的なウイスキーづくりをめざす竹鶴にとって泥炭地はピートの宝庫だ。かつてニッカウヰスキー余市蒸溜所ではピートを石狩平野で採掘していたという。

篠津中央地区泥炭地資料館に所蔵されているさまざまな地域のピート(撮影:伊藤留美子)

まったく違う視点で泥炭地と向き合ったのは、札幌農学校(現・北海道大学)教授の新渡戸稲造である。道内には、泥炭、火山灰、重粘土などの特殊土壌が広く分布しており、作物の育成に不利な土地をいかに改良するかが重要な課題だった。道庁の技師を兼任していた新渡戸は1893(明治26)年、泥炭層の多い対雁で排水と客土の調査をし、土地改良に取り組んだ。その後、泥炭地研究のためにドイツに留学した時任一彦教授が専門書をまとめ、技術者たちに大きな影響を与えた。

1893(明治26)年に新渡戸が調査した「史跡 旧泥炭試験場」

叢書・江別に生きる8『風雪の大地 ―対雁・脇豊勝日記―』には、農業に適さない泥炭地で、水害や冷害と闘いながら農地を切り拓いた先人の記録が綴られている。栄養分がないため燕麦、豆、トウモロコシなどの雑穀類しか育たなかったが、泥炭は掘り下げて水気を切れば燃えるので、農家では冬場の燃料として薪と一緒に使用していたという。

JR江別駅に降り立ち、まず目につくのは江別駅前公園にあるプラタナスの巨木だろう。江別市保存樹木に指定された年に樹齢推定85年。逆算すると、1916(大正5)年頃に植えられた木だ。竹鶴も、この木を眺めただろうか。調べてみると、この公園と江別商工会議所があるのは、1892(明治25)年創業の石崎酒造が対雁から移転してきた場所。昭和20年代まで営業していたので、生家が蔵元の竹鶴にとって石崎酒造は気になる存在だったはず。

1916(大正5)年頃に植えられたプラタナス

演劇やコンサートが開かれる「ドラマシアターどもⅣ」

駅前の通りを千歳川に向かって歩いていくと、煉瓦造りの建物が見えてくる。「ドラマシアターどもⅣ」は1922(大正11)年に建てられた旧江別郵便局で、今は小劇場として使われ、喫茶店もある。千歳川に並行する2条1丁目通を進むと右に、雑穀商を営んでいた1935(昭和10)年築の旧岡田邸がある。西側に移築した旧岡田倉庫は1897(明治30)年築で、鉄道と舟運で栄えた歴史を伝える上でも重要な建造物だ。

自宅兼事務所だった旧岡田邸

西側に移築した旧岡田倉庫

岡田倉庫向かいの「Bistro&Café Soüp」は、1919(大正8)年築の旧北陸銀行を活用し、江別産野菜たっぷりの料理が評判を呼んでいる。竹鶴も視察のために歩いた街並みかもしれないと思うと楽しいではないか。消防署の向かいにも廃墟と化した煉瓦造りの洒落た洋館がある。普通の住居ではなさそうで気になって仕方がない。

旧北陸銀行を活用した「Bistro&Café Soüp」

消防署前の気になる洋館

期間限定の江別の地酒、無濾過の生原酒「瑞穂のしずく」を入手するため、「曲〆(カネシメ)林数男商店」に立ち寄ることにした。1950(昭和25)年開業の酒販店2代目・林敏昭さんは駅前の移り変わりを知る貴重な存在だ。謎の洋館について尋ねてみると、1954(昭和29)年の古地図を見せてくれた。ああ、ここ、ここ、髙橋歯科医。なるほど~!!!「昔は製紙工場の社宅が並んでいたからね。この辺の商店街が江別の中心だった。竹鶴も、ここに蒸留所を建てるつもりだったんだ」と、すっかり語り部モードに。ありがたし、ありがたし。

「曲〆(カネシメ)林数男商店」の林敏昭さん(撮影:伊藤留美子)

「銀座」と呼ばれし頃の中央通アーケード商店街

江別河川防災ステーション

北海道江別市大川通6

TEL:011-381-9177

開館時間/9:00-18:30

休館日/月曜日(祝日の場合はその翌日)、年末年始

江別市郷土資料館

北海道江別市緑町西1丁目38

TEL:011-385-6466

開館時間/9:30-17:00(入館は16:30ころまで)

休館日/月曜日(祝日の場合はその翌日)、年末年始

喫茶ドラマシアターどもⅣ

北海道江別市2条2丁目7-1

TEL:011-384-4011

営業時間/10:00~19:00

定休日/月曜日

Bistro&Café Soüp

北海道江別市2条2丁目6

TEL:090-9967-1971

営業時間/木・金・土曜日11:00-15:00 ※ランチはなくなり次第終了

定休日/月・火・水・日曜日

※現在短縮営業中

Special Thanks

株式会社曲〆(カネシメ)林数男商店

北海道江別市5条4丁目1番地

TEL:011-382-3271

FAX:011-382-3556

営業時間/10:00-20:00

定休日/日曜日

参考文献