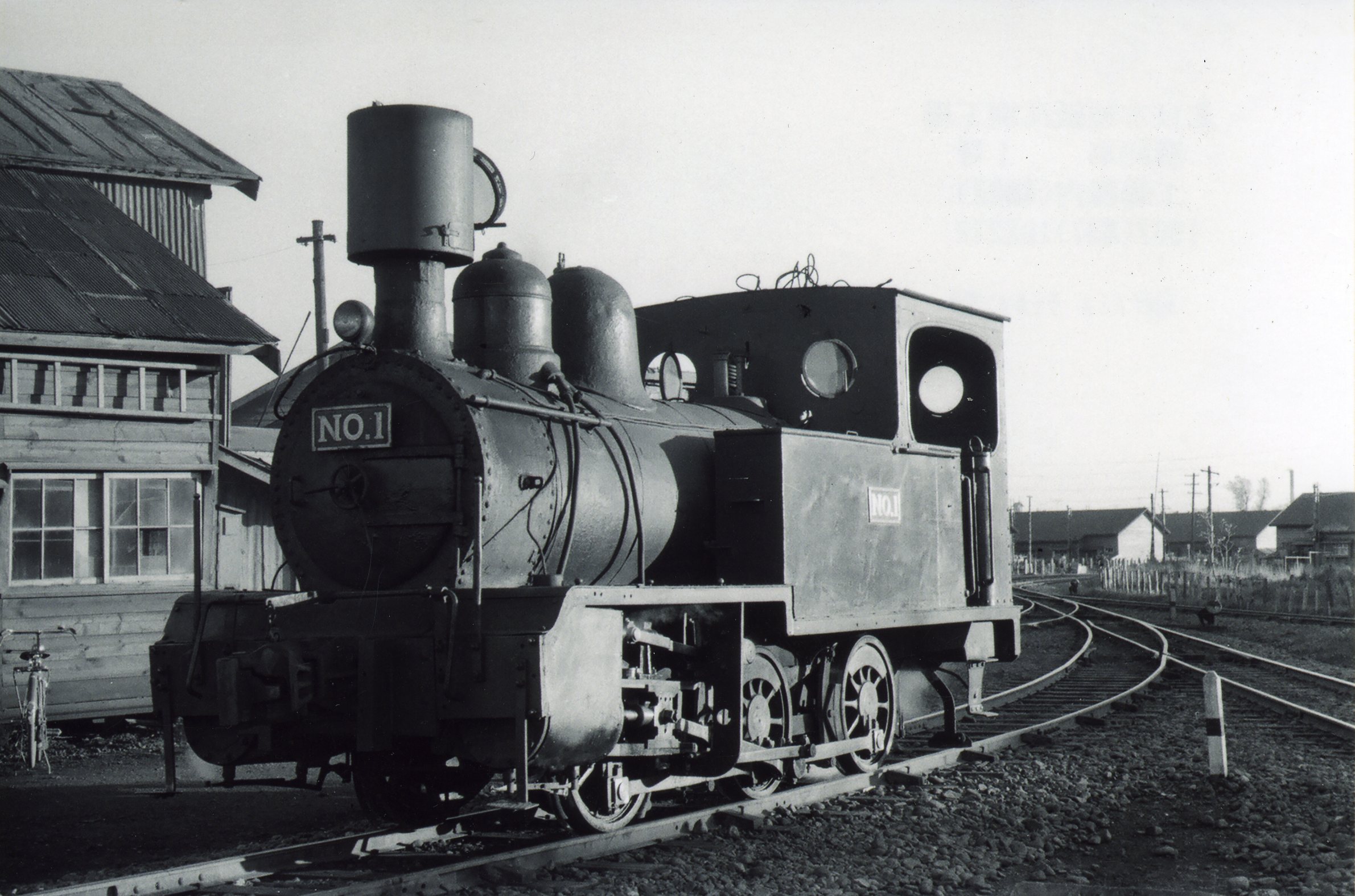

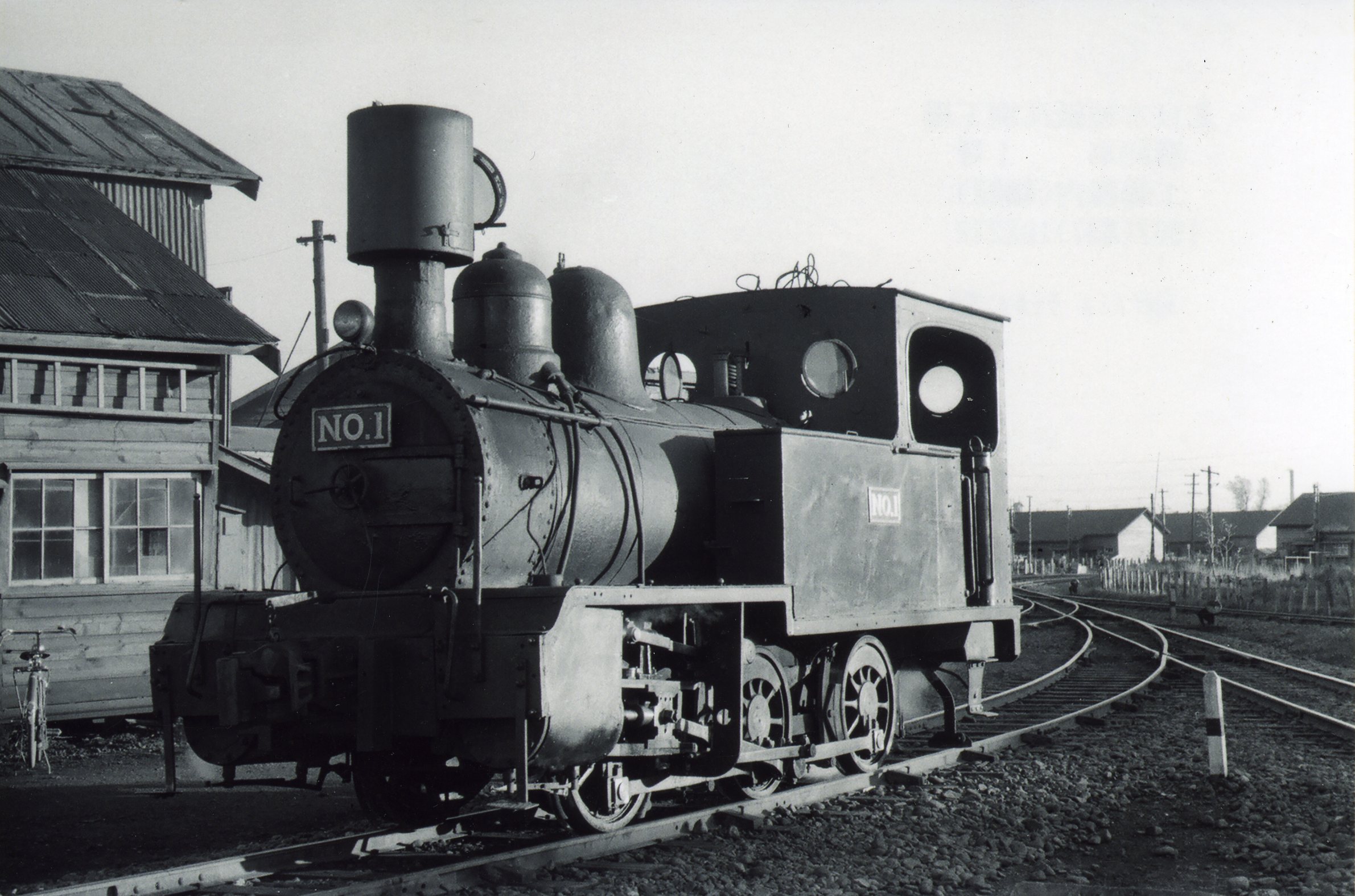

北日本製紙工場専用線で活躍した機関車1号、1962(昭和37)年(写真提供:江別市郷土資料館)

北日本製紙工場専用線で活躍した機関車1号、1962(昭和37)年(写真提供:江別市郷土資料館)

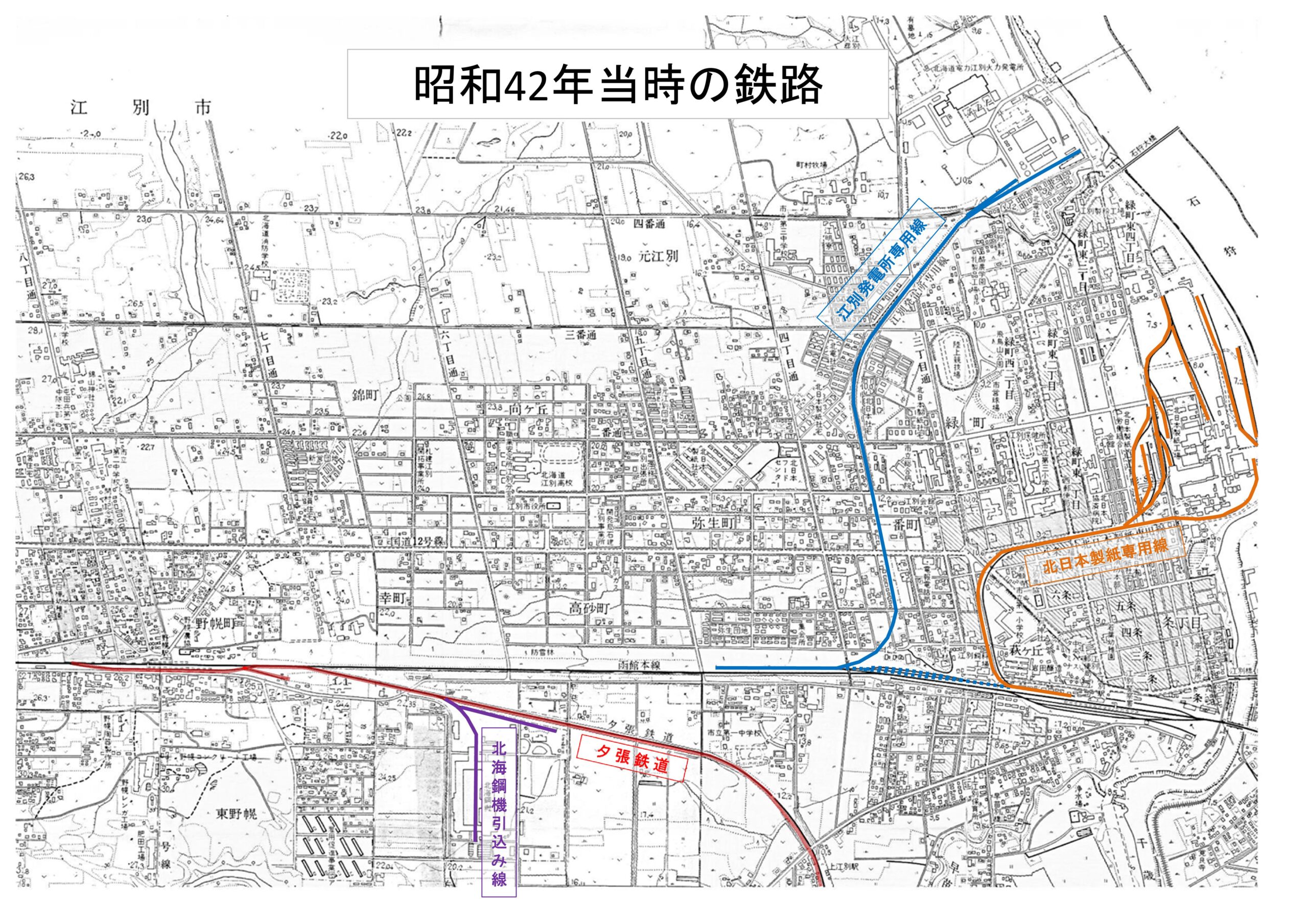

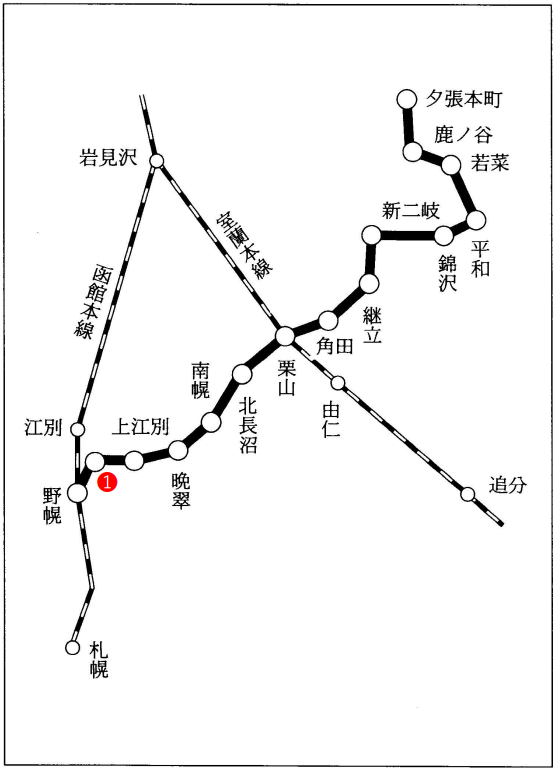

北日本製紙専用線、江別発電所専用線、夕張鉄道、北海鋼機引き込み線がわかる1967年の地図(提供:江別市郷土資料館)

静岡に本拠地を持つ富士製紙が江別工場を建設し始めたのは1906(明治39)年。進出の決め手となったのは「水陸運送ノ利便」である。紙製品の運送だけでなく、パルプの原料となる原木の搬入に水路の存在は大きい。工場敷地や軌道敷設計画が決まると、江別市街地は一気に活気づいた。関連施設、社宅や借家の建設ブームが起こり、翌年には江別駅から工場への専用線が施設され、1908(明治41)には工場が稼働した。やがて王子製紙と樺太工業との合併、太平洋戦争中は王子航空機として軍需工場へ。戦後は北日本製紙として復活し、王子製紙に引き継がれるが、専用鉄道は1986(昭和61)年に廃止された。

王子製紙専用線時代の地図を頼りに廃線跡を歩くことにした。実際に歩いてみると、⑤⑥⑦あたりで国道12号は専用線を避けるようにS字にカーブしていた。(『えべつ昭和史』より転載)※赤丸の数字については以下の写真キャプションでコメントしています

①JR江別駅4番線/王子製紙専用鉄道が発着していた4番線。通常は駅舎側に1番線から並ぶが、江別駅では4番線から

②岩田邸/「紅一点」で知られる岩田醸造の岩田邸と石蔵。1892(明治25)年、初代が野幌屯田兵村の物資配給のため商店を開業。1897(明治30)年に味噌、1900(明治33)年に醤油の醸造販売を始めた

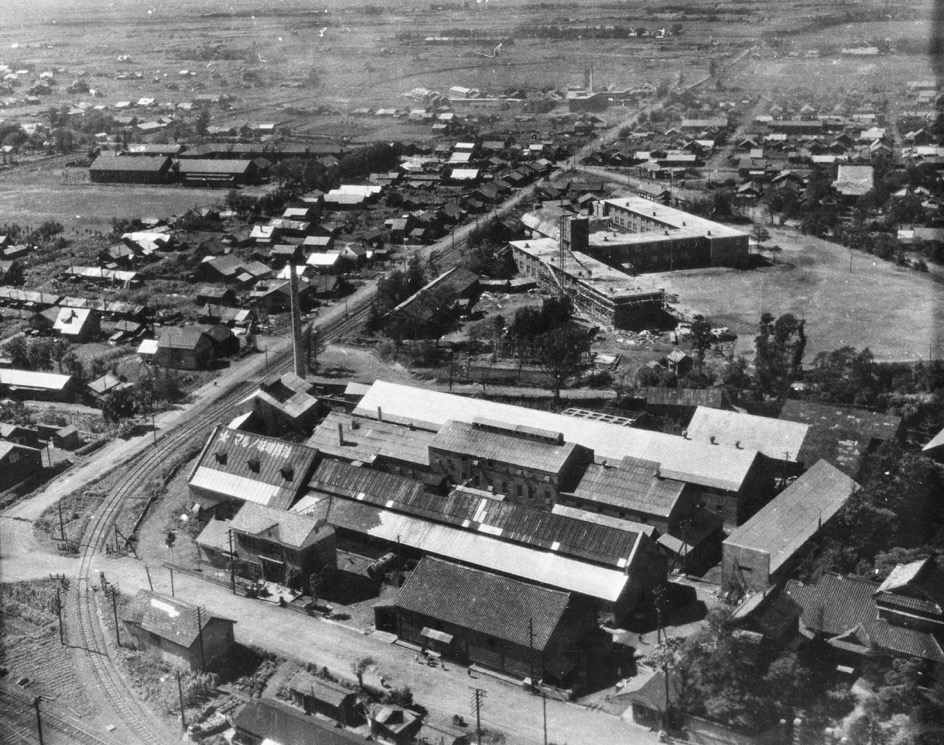

岩田醸造の工場があった角から製紙工場の専用線がカーブしているのがわかる。1958(昭和33)年、北海タイムス社撮影

③上江別3丁目の踏切歩道橋/この横断歩道付近は専用線の線路と踏切があった場所で、路線は北西へと大きくカーブした

④北東へとカーブする廃線跡/廃線跡は一番町自治会館の北側からガソリンスタンドとコーポ高島の間を通り

北東へとカーブしている。アスファルトには線路を埋めた跡が残る

⑤国道12号のS字カーブ/国道12号線が不自然に曲がっているのは、王子製紙専用線の線路と踏切があったなごり

⑥競馬場通り地下歩道/地下歩道西側の出入口付近から江別第一小学校と江別市郷土資料館の間を通り、かつて競馬場があった飛烏山公園までの道を「競馬場通り」と呼んでいた

⑦廃線跡と国道12号の分岐点/左のまっすぐ伸びる道路が廃線跡で、右に大きくカーブしているのが国道12号

⑧踏切遮断機の土台/専用線跡地に残るコンクリートは、踏切の手動式遮断機の土台

⑨道道1056号江別長沼線/王子製紙(現・王子エフテックス)のフェンスには、専用線が引き込まれた位置に寂びた扉が残っている

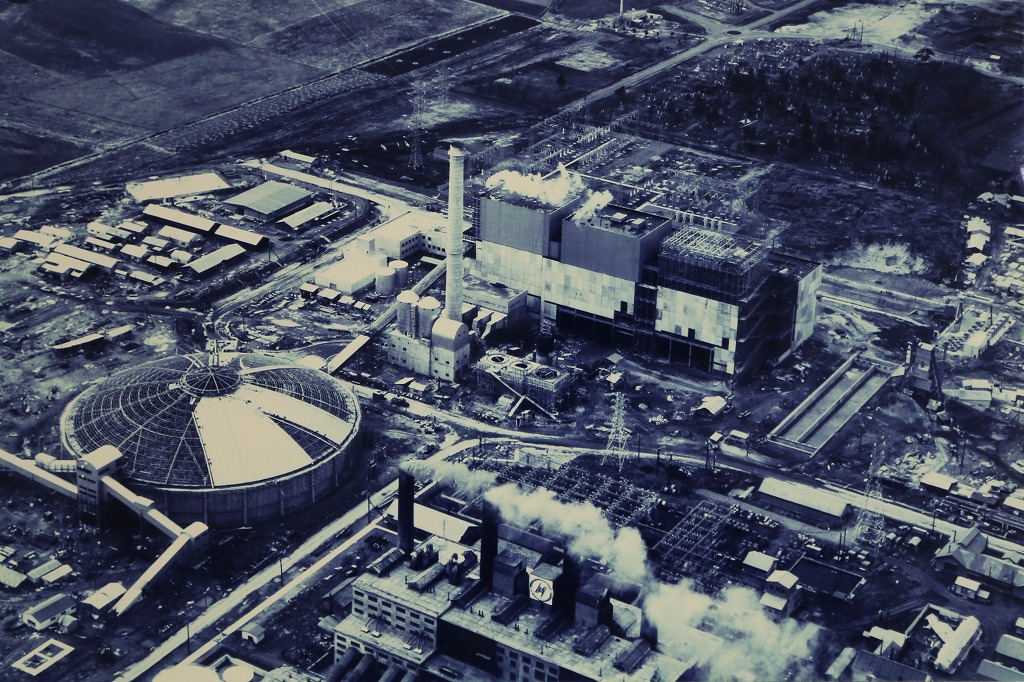

上江別方面の上空から見た江別駅、製紙工場専用線、北日本製紙工場周辺、石狩川。1958(昭和33)年、北海タイムス社撮影

昭和の始まりは、世界的不況の幕開けでもあった。1931(昭和6)年に満州事変が勃発し、日中戦争、太平洋戦争へと戦線が拡大していく中、国内工業は軍需物資の生産に力を入れ出す。その重化学工業を支えたのがエネルギー源となる石炭である。電力需要も急増し、炭鉱地帯を抱える江別以北の電力不足を補うため、石炭火力発電所が建設された。1935(昭和10)年、大日本電力(後の北海道電力)江別火力発電所専用線が運用を開始。発電所で使用される石炭を輸送していたが、1991(平成3)年、火力発電所の閉鎖に伴い専用線も廃止となった。現在、廃線跡は「四季のみち」として、春夏秋冬の景観をゆったり楽しめる遊歩道に整備されている。

北電火力発電所専用線跡「四季のみち」位置図(江別市都市計画課「グリーンモールと四季のみち位置図」より一部転載)※赤丸の数字については以下の写真キャプションでコメントしています

①ぽっぽ公園/「四季のみち」起点の目印。函館本線にかかる跨線橋「4丁目跨線人道橋」横の道は火力発電所専用線の跡

②春のゾーン(JR函館本線~国道12号)/春はサクラやハクモクレンなどが咲く。園路は歩行者用と自転車用に分かれている。子どもたちの遊具も設置され、周辺は閑静な住宅街

③夏のゾーン(国道12号~) /枕木が歩きやすく、置かれているオブジェも楽しい

江別市立病院あたりで「大日本電力」時代の遺構を見つけた(撮影:矢島あづさ)

④夏のゾーン(~3番通) /ハルニレ、ヤマハンノキなどの樹木の中をゆくカーブはまさに鉄道路線跡の雰囲気。両側に小川が流れている

⑤秋のゾーン(3番通~3丁目通) /江別蔦屋書店の裏側にあたる秋のゾーンは火力発電所に石炭を運んでいたディーゼル機関車や石炭貨車をはじめ、発電所で使われていた機械が展示され、野外博物館のようになっている

発電所で使われていた微粉炭機やしゃ断機がまるでオブジェのように回りの自然に溶け込んでいる。秋には美しい紅葉も楽しめる

⑥冬のゾーン(3丁目通~4丁目通) /トドマツやアカエゾマツなど常緑樹も多い冬のゾーン。なだらかな起伏もあるので、雪が積もれば子どもたちはソリ遊びできるかもしれない。終点の左手、かつて火力発電所があった場所に、現在は北海道電力総合研究所がある

⑦北海道電力総合研究所展示パネル/1961(昭和36)年、江別駅からの石炭を受け入れる専用線。4本の煙突が見える建物は1935(昭和10)年から営業運転していた旧江別火力発電所である(北海道電力総合研究所(江別市)ロビー展示パネルを複写)

1962(昭和37)年、試運転を開始した新江別発電所1号機と円形貯炭場。使用石炭は一日最大5200トン、年間の利用率約70%で133万トンだった(北海道電力総合研究所(江別市)ロビー展示パネルを複写)

1898(明治31)年、北海道炭礦鉄道(北炭)が野幌煉瓦工場を開設。1926(大正15)年、北炭は採炭地である夕張と栗山を結ぶ夕張鉄道を開業し、1930(昭和5)年に野幌まで延長した。これにより、夕張~野幌間は国鉄経由の105.2㎞から53㎞に短縮され、物流の利便は飛躍的に増大した。夕張方面に輸送する煉瓦や資材、諸雑貨の運賃も、江別、札幌、小樽、岩見沢、旭川方面へ送る石炭運賃も軽減された。良質な粘土と燃料の石炭が確保しやすいため、1958(昭和33)年には15社もの煉瓦工場が立ち並び、野幌は煉瓦の一大産地となった。1965(昭和40)年当時は一日上下17本の列車が運行、沿線住民の重要な足でもあった。1975(昭和50)年、人々に惜しまれつつ鉄路は廃止された。

夕張鉄道の路線図(『えべつ昭和史』より転載)

夕張鉄道の野幌停車場でバスに乗り換えている人々。1962(昭和37)年(写真提供:江別市郷土資料館)

①腕木式場内信号機/かつて「北海鋼機前駅」に設置されていた信号機。左の「きらら街道」は夕張鉄道の廃線跡である

鉄道マニアにとって、江別の実業家・山田建典(1942~ 2015年)さんが個人で集めた蒸気機関車をはじめとする15両もの車両、明治から昭和にかけて歴史上重要な一級資料も含む「山田コレクション」は、想像をはるかに超える宝の山である。現在、資料の一部を除き日本鉄道保存協会の管理下にあるが、夕張や美唄の産炭地で北海道の開拓を牽引した蒸気機関車を江別の未来に繋げたいと活動しているのが「江別煉鉄の会」だ。

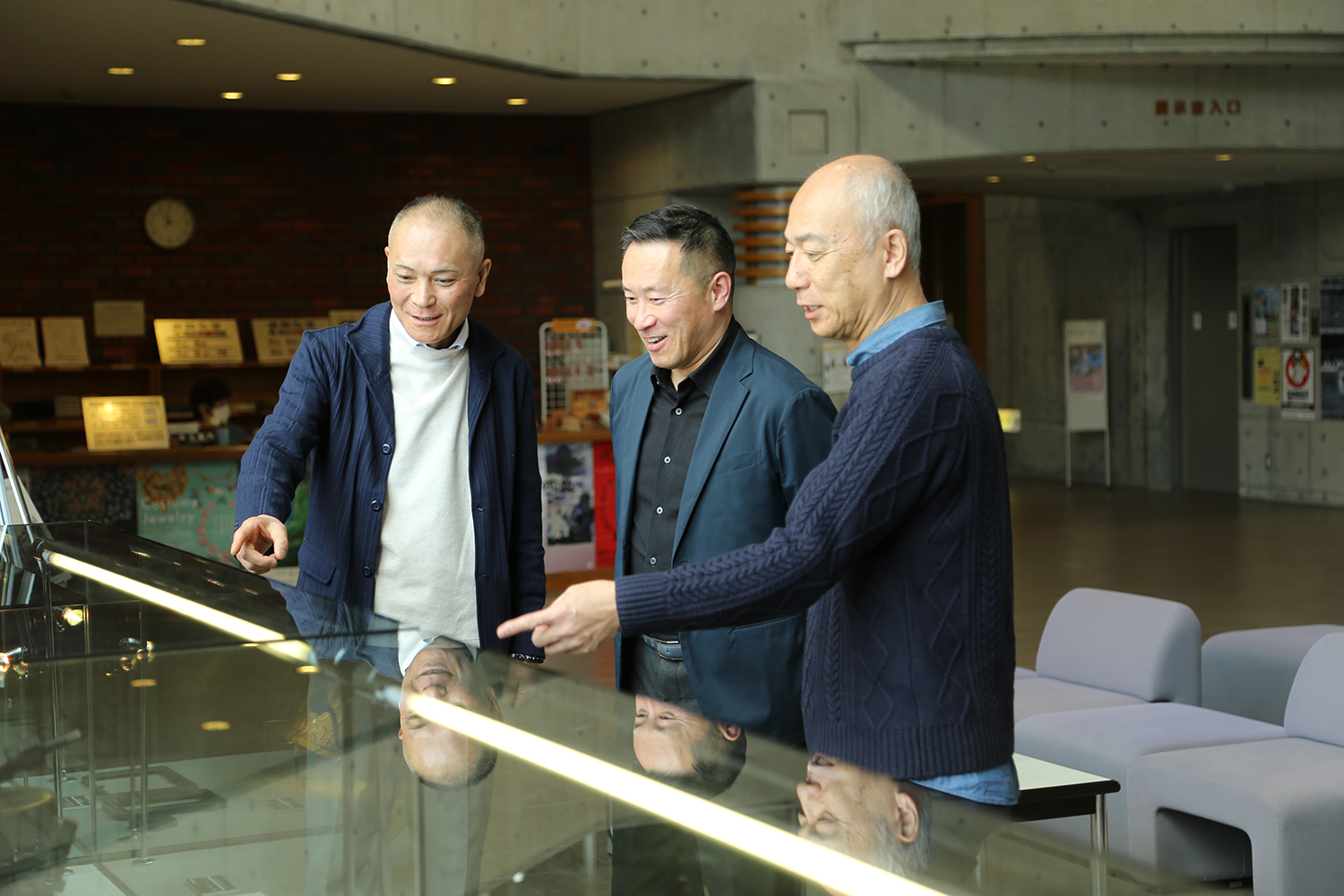

山田コレクションの展示物を見ながら「江別煉鉄の会」の右から石田武史さん、川島雅一さん、兼平一志さん

会長の石田武史さんは、小学生の頃から大麻駅付近をはじめ、岩見沢、栗山、志文あたりでよく蒸気機関車を撮影していた撮り鉄だ。「僕の場合は、江別に山田コレクションの蒸気機関車を走らせたいという思いが強い。それに舟運の歴史も加えて、いつか鉄路と水路を使って北海道の歴史を知る観光に広げられたら楽しいですよね。北海道開拓の歴史の中で、どれほど江別が重要な位置にあったのか、皆さんに知っていただけるきっかけにしたい」と話す。

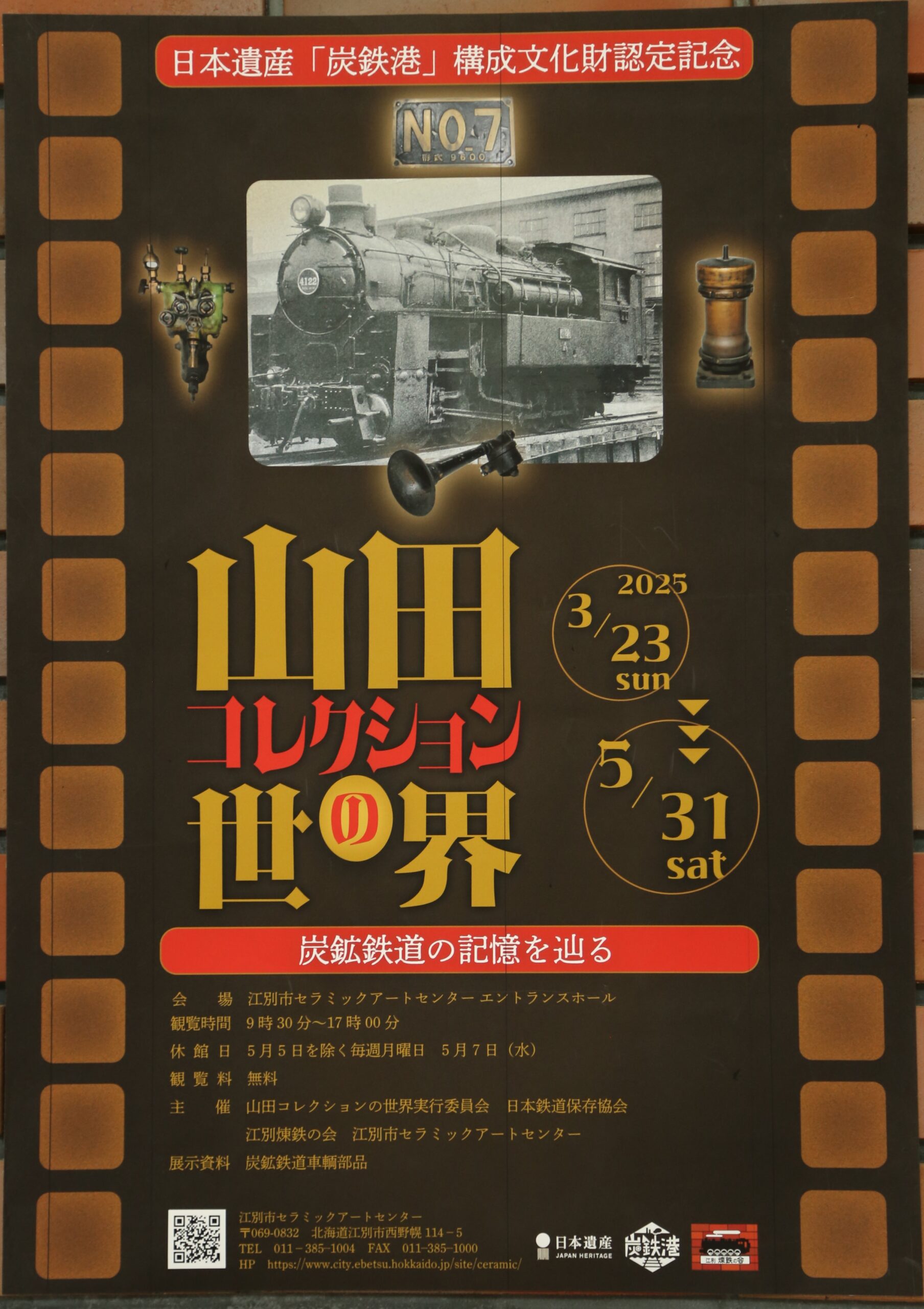

「山田コレクションの世界 炭鉱鉄道の記憶を辿る」5月31日(土)まで江別市セラミックアートセンターで開催中

セラミックアートセンターの学芸員・兼平一志さんは「僕は鉄道よりも、煉瓦の原料に含まれる鉄分の方が強いですけれど…(笑)。江別の煉瓦を焼成する燃料として、明治後期あたりから空知の石炭が使われるようになります。それまでの薪に比べて火力も強く、煉瓦の生産性を高めました。江別の煉瓦と空知の石炭とは密接な間柄にありますし、北海道の近代化を支えたのは江別の煉瓦だという自負があります。こうした背景から、江別市は、一昨年炭鉄港(※)に仲間入りしました。その構成文化財である山田コレクションは、江別のみならず、炭鉄港全域の宝ともいえますから、コレクションの汽車が牽引する観光列車で炭鉄港の構成市町を巡るツアーを実現させる夢のような未来図も描けると思います」

エントランスホールに展示されている蒸気機関車の部品「車号銘板」

「25年ほど前、野幌駅の鉄道高架事業に関わる建設部に配属されて、幼い頃の鉄道への関心が復活した感じです。経済部では、かつて江別港があった岡田倉庫周辺の整備に関わりましたが、江別の舟運の歴史は、炭鉄港のサイドストーリーとしても結びつけることができます。そのストーリーが背景にあれば、まちづくりもより生き生きしてくるし、蒸気機関車の復活の話にも深みが出てくると思います」と、現在は江別市立病院事務局にお勤めの川島雅一さん。

空知の「炭鉱」、室蘭の「鉄鋼」、小樽の「港湾」、それらをつなぐ「鉄道」を舞台に繰り広げられた北の物語の総称。現在、赤平市、小樽市、室蘭市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、三笠市、江別市、歌志内市、栗山町、月形町、沼田町、安平町、上砂川町の15市町で構成され、そのうち13の市町が構成文化財を有している。

WEBサイト

江別市セラミックアートセンター

北海道江別市西野幌114-5

TEL:011-385-1004

開館時間/9:30-17:00(入館は16:30まで)

休館日/月曜日(祝日の場合はその翌日)、年末年始

WEBサイト

江別市郷土資料館

北海道江別市緑町西1丁目38

TEL:011-385-6466

開館時間/9:30-17:00(入館は16:30ころまで)

休館日/月曜日(祝日の場合はその翌日)、年末年始

<参考文献>