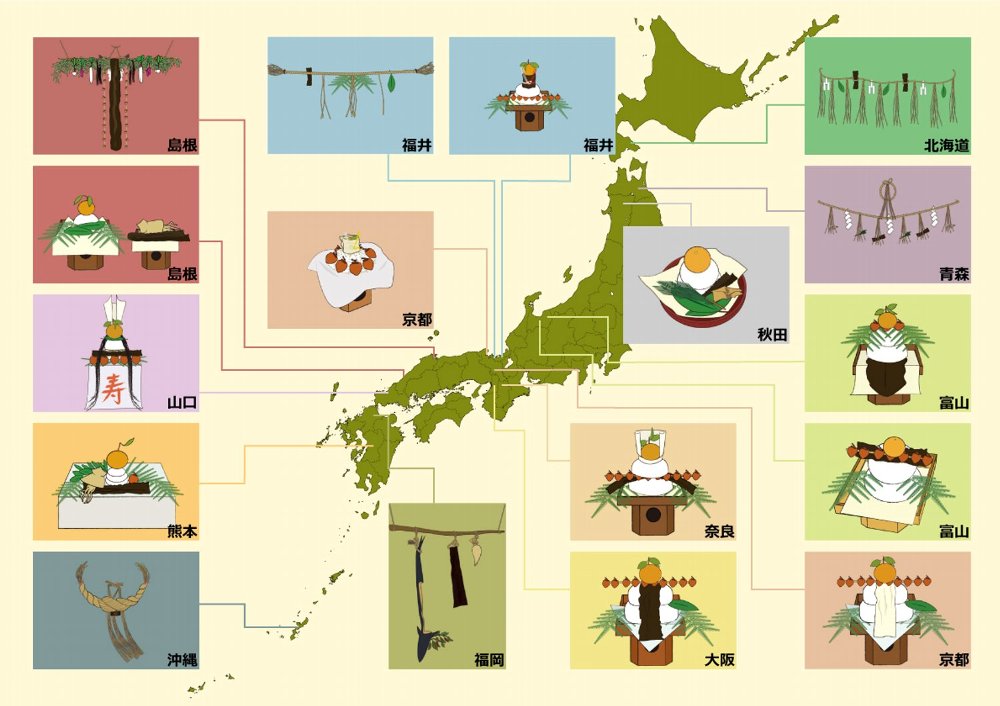

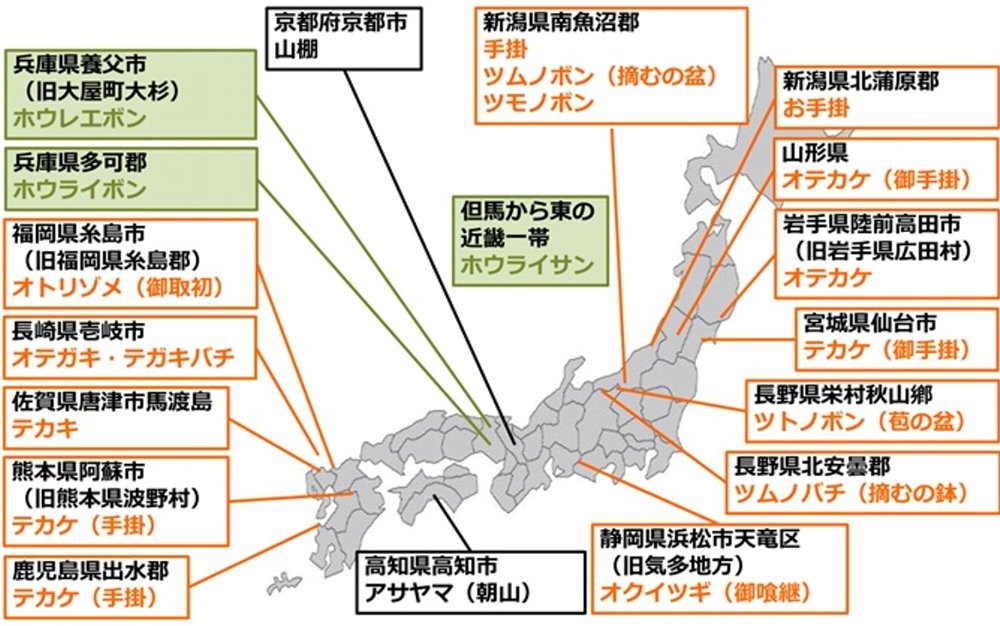

日本各地の「飾り昆布」(筆者作成)

日本各地の「飾り昆布」(筆者作成)

和食が世界遺産に認定されたこともあり、その基本となるダシ食材として昆布が注目されている。多くの日本人にとって身近な存在であるが、その昆布がどこでとれて、どのように利用されているのかなどを改めて考えてみると、案外知らないことが多い。例えば、日本産の昆布のほとんどが北海道でとれていて、養殖昆布を合わせると9割を少し切るものの、天然昆布のみであれば北海道産昆布が90%以上を占める。ところが、昆布の消費量が最も多いのは富山県で、産地である北海道の消費量は思いのほか低く、北海道でとれた昆布の多くが道外へと運ばれている。これらのことから、昆布は北海道をはじめとする限られた地域でのみとれるにもかかわらず、日本全国各地で古くから利用され、食文化をはじめとするさまざまな文化の形成に大きな役割を担ってきたことがわかる。

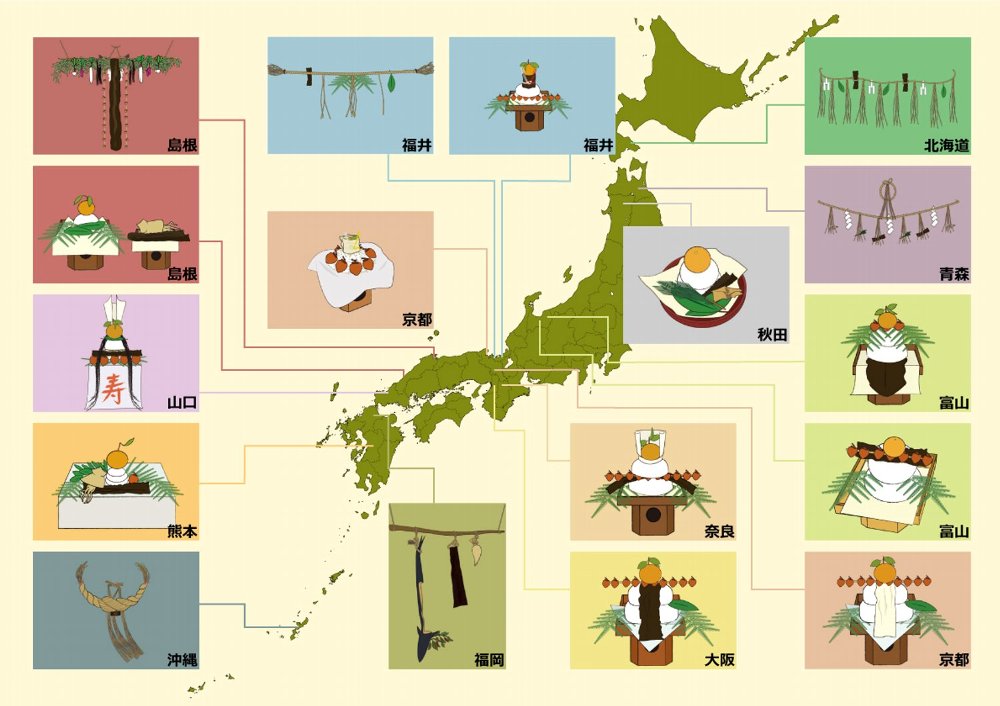

日本全国各地に豊かな昆布文化が生まれた大きな要因のひとつとして「北前船」の存在がある。江戸時代、海上交通が盛んになると、日本海から下関経由で瀬戸内海を通り、当時の商業の中心であった大坂(当時の表記を用いている)に至る「西廻り航路」が生まれた。これを最初に試みたのは加賀藩の三代目藩主前田利常で、1639年のことであったと言われている。その後、河村瑞賢が1672年に幕府の命を受け、蝦夷地と大坂を結ぶ航路を拓き、「北前船」が誕生する。この「北前船」は蝦夷地から昆布のほか、鰊、鮭、鱈などの海産物を運び、大坂からは米や酒、塩、紙、木綿などの生活物資を運ぶことで物流の大動脈となるとともに、航路の途上で寄港する日本海沿岸地域の物産品も南へ北へと運び、売買する役目も担っていた。この「西廻り航路」をはじめとして、蝦夷地の昆布を運んだ航路は「昆布ロード」と総称され、後に、江戸、九州、さらには琉球王国へと延びていくことになる。

北前船が巡った「昆布ロード」(提供:北海道ぎょれん)

この「昆布ロード」によって昆布がもたらされた地域では独自の昆布文化が育まれた。例えば、京都では、湯豆腐をはじめとする京料理に不可欠な存在となり、千枚漬けや鯖寿司などを作る際にも重要な役割を担っている。大坂は「天下の台所」と呼ばれるほどの食の発信地であり、酒や醤油、味噌などの醸造技術や食品加工技術が発達していたことから、この地に運ばれた昆布は塩昆布や佃煮などに姿を変え、日本全国各地へと運ばれた。

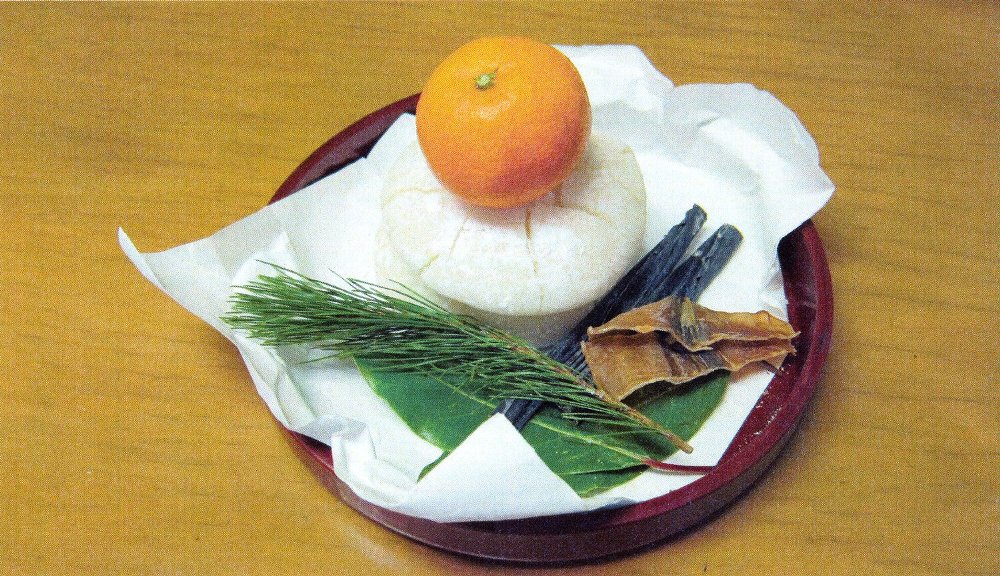

ただ、昆布の利用は、食だけに限ったものではない。神仏への供物、あるいは年中行事や祝い事、祭り、神事などでの縁起物などとして食以外でも広く利用されてきた。縁起物としては、「よろこぶ」の語呂合わせから現在でも正月飾りには不可欠な存在としてあり、弘める(広める)に通じる「ヒロメ」の古称から祝儀に用いられ、そして結納の品の中にも子孫繁栄を祈って子生婦(こんぶ)が加えられている。

筆者らは2015年より、食以外の昆布利用および地域文化の形成に係る昆布の役割を明らかにすることを目的に、古くから昆布が流通し、消費量も多い、北海道から沖縄に至る日本海沿岸地域を主たる対象として、食以外の昆布利用、特に「祝い」の場での儀式的利用とその歴史的背景に関する調査を実施してきた。これにより、昆布を用いる正月飾りに限っても、日本全国各地から数多くの事例が報告され、想像以上に豊かな地域多様性があることがわかってきた。

以下、各地の「飾り昆布」の姿を見ていくことにする。

青森県では、正月に玄関や神棚にしめ縄を張る。北海道と同じようにトシナやナガトシナなどと呼ばれ、昆布・紙垂・煮干し・松の葉・木炭などを挟み込んで吊るす。屋内の各部屋の入口や屋外の倉庫などにはボウトシナ(棒年縄)などと呼ばれる小型の正月飾りが吊るされ、同じように昆布や松の葉が挟み込まれる。

青森県八戸市の正月飾り

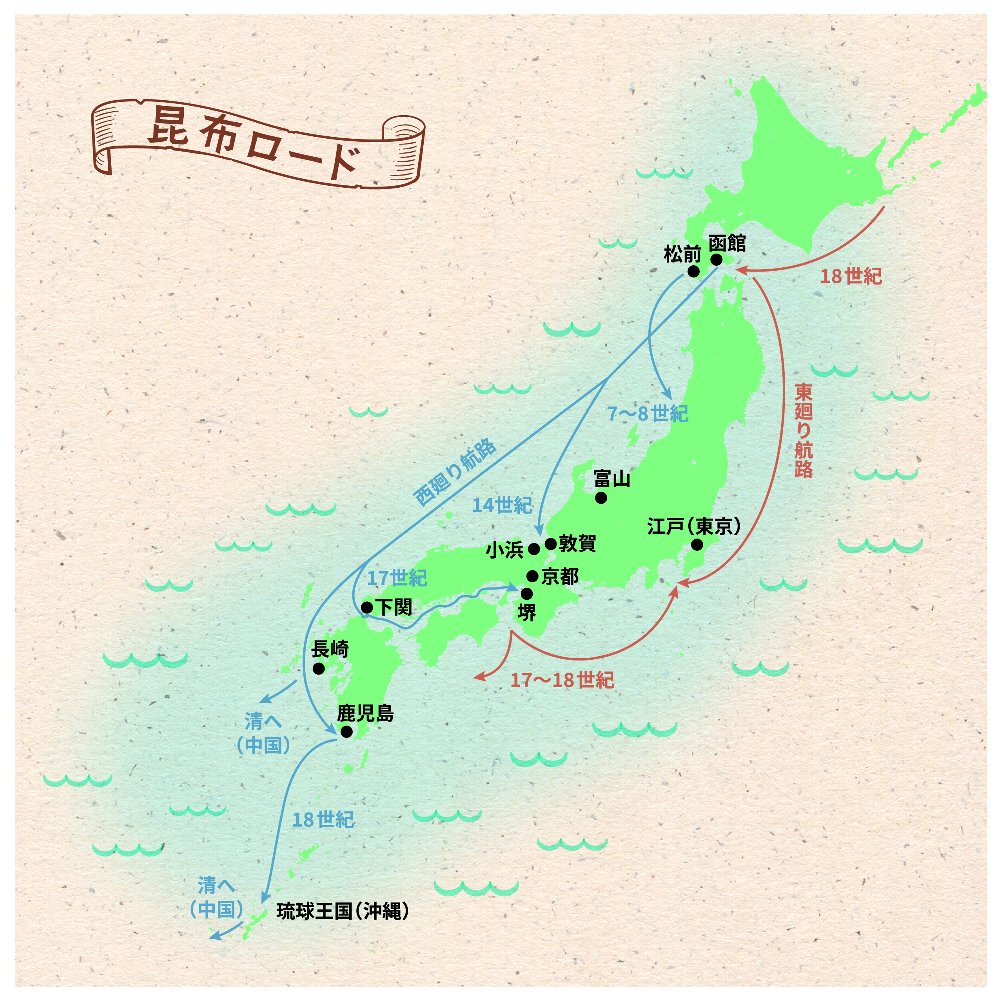

秋田県の鏡餅は、三方やお盆などに半紙を敷き、2つ重ねの餅を載せ、短冊状に切った昆布と松葉を添える。煮干しやスルメを添えるところもある。餅の上に載せたり、餅と餅の間や下に挟み込んだりといった事例はあまりみられない。しめ飾りに挟み込んだり、松飾りの根本に結わえ付けたりと秋田の正月飾りには短冊状に切った昆布が欠かせない。

秋田県秋田市の鏡餅

富山県の鏡餅は、大小2段に重ねた丸餅の上に短く切った昆布を敷き、その上に串柿、橙(またはみかん)を載せるのが一般的とされている。ただ、県東部の黒部市を中心とした一部の地域では、大きな昆布をそのまま丸餅の下に敷いて飾る形式が集中しているほか、高岡市をはじめとする呉西地域では、昆布を用いず、ホンダワラを飾りつけるといった事例もみられる。

富山県高岡市の鏡餅

石川県では、金沢市などで鏡餅に昆布を挟んだお飾りがあるほか、能登半島の各地では蓬莱(ほうらい)飾りという特徴的な正月飾りがある。蓬莱飾りは、三方の上に生米を山盛りにし、その上を昆布・干し柿・銀杏・栗などで覆ったもので、伝説の理想郷「蓬莱」をかたどった縁起物として飾られる。

石川県輪島市の正月飾り(蓬莱飾り)

福井県の鏡餅は、三方に半紙とウラジロを敷き、大小2段に重ねた丸餅をおいて、その上に橙(またはみかん)を載せる、というシンプルなものが多く、一般には昆布は使わない。ただ、小浜市より西の若狭湾沿岸地域では、正月飾りに「巻き昆布」を使う事例が見られる。県内でも北と南で大きな違いがある。小浜市やおおい町などでは、巻いて水引をかけた昆布(「巻き昆布」)を正月飾りに使う。鏡餅とは別に三方や枡にお米を盛りその上に飾るほか、重ねた餅の上に「巻き昆布」、さらにその上に橙を飾るところもある。

福井県小浜市の正月飾り

山口県の萩市では、正月の鏡餅に昆布を飾る。鏡餅の飾り方は、三方の上に朱色で「寿」を書いた奉書紙を敷き、その上にウラジロ、串柿、重ね餅、ホンダワラ、昆布、ユズリハを置き、一番上に酢橙を置く。また、重ね餅に朱色で宝珠の玉を略して書いた奉書紙を竹杭で支える。

山口県萩市の鏡餅

兵庫県では、三方にウラジロを敷き、餅を重ねその上に祝い昆布を前に垂らして飾り、串柿、橙を載せるところが多い。南あわじ市の沼島地区には、白昆布の上にエビを載せるところがある。

「サンポウカザリ」や「ホウライサン」、「ホウライボン」などと呼ばれる正月飾りがあり、三方と呼ばれる台の上に半紙などを敷いて、ウラジロ、ユズリハ、昆布などを置く。さらにその上に米を盛って、カヤの実、勝栗、串柿、昆布、橙、豆などの縁起物を盛りつけて、正月の床の間などに飾る。

兵庫県南あわじ市の鏡餅

京都や大阪の鏡餅は、ウラジロの上に大小2段の餅を重ね、その上に幅広で短めに切った昆布や白板昆布を敷き、串柿(柿を10個)、橙を載せて飾るのが一般的とされている。

京都北部の日本海沿岸地域では、橙に薄い白板昆布を巻き水引でとめて鏡餅の上に載せたものや、三方に盛った米の上に載せたものを床の間に飾る。「蓬莱飾り」とは、三方に、蓬莱山に見立ててお米などを盛った正月飾りのことで、関西圏に多く、「食い積み」とも呼ばれる。

福岡県福岡市東区の志賀島では、正月になると玄関の神棚に松の枝を吊るし、そこに塩引きしたブリ・昆布・スルメを吊るす「ヨロズカケ」というお飾りが見られる。また、柳川市などでは、三方の上に生米を盛り、その上に昆布やスルメを散らすとともに丸めた昆布と橙を頂上に乗せる「オテガケサン」というお飾りがある。

福岡県福岡市の鏡餅

熊本県宇城市では、鏡餅の前、下にウラジロ、ユズリハ、昆布、スルメ、干し柿、橙をくみあわせて飾る。橙は実だけでなく、枝先の葉などをつけて切り取る。

熊本県宇城市の鏡餅

沖縄県の正月飾りは、しめ縄に昆布を巻いた炭と、さらにその上に橙を巻き付け、「代々、たん(炭)と喜ぶ」という意味を込め、新年を迎える飾りとして祀られている。また、かまどの火を神様として祀るため、ヒヌカンという炭を昆布で巻いたお供え物を飾る。これらの飾りは、沖縄本島をはじめ県内の各離島で広く見られる。

なぜ、このような地域多様性が生じたのか、「飾り昆布」のルーツを探っていくことにする。

全国各地の多様な「飾り昆布」の事例を整理してみると、しめ縄に関しては、短冊状に切った昆布をしめ縄に挟み込む、というように、どの地域でも同じような飾り方をしている。ところが、鏡餅に関しては、西日本は非常に多彩で分析が困難であるが、東日本は、富山は別にして、北に行くほど飾られる昆布の大きさが小さくなり、餅から離れていく傾向があり、青森以北では、鏡餅に昆布を飾る事例がほとんど見られなくなる。

このような傾向が生じた要因のひとつには、昆布の流通の歴史があると考える。西日本において多彩な事例が見られるのは、北海道から大坂に至る「西廻り航路」が生まれ、それが九州、沖縄、中国(清)へと伸び、「昆布ロード」が形成されたことで、北前船をはじめとする昆布を運ぶ船の寄港地が西日本各地に点在するようになり、そこで生まれた昆布文化が複雑に重なり合った結果なのであろう。また、東日本に比べると、西日本の方が昆布流通の拠点となった大坂とのつながりが強いというのも大きいのかもしれない。

一方、東日本に関しては、昆布文化が京都・大阪を起点に同心円状に波及しているような傾向が見られ、京都・大阪から離れるに従ってその多様性が小さくなっている。このことから、北海道は昆布の生産地ではあるのだが、流通の拠点ではなく、大坂から始まる流通ルートの末端に位置するため、昆布の消費量も、昆布文化の多様性も小さいということに納得させられる。

北海道については、明治以降、全国各地からたくさんの開拓者、移住者があったことから道内各地にさまざまな地域の多彩な「飾り昆布」の事例が今に残るという可能性もあった。しかし、北海道には、鏡餅に昆布を飾り付けるという事例があまり見られない。このため、昆布はしめ縄にのみ飾り付け、鏡餅には飾り付けないというのは、北海道で生まれ、北海道に暮らす人たちの間で共有されるようになった比較的新しい風習であると考えてよいのかもしれない。

正月飾りのひとつとして、蓬莱や喰積(くいつみ)、手掛、三方飾りなどと呼ばれるものがある。三方と呼ばれる台の上に半紙などを敷き、米を盛って、その上に昆布や橙、干柿、勝栗、豆などの縁起物を盛りつけて、正月の床の間などに飾る。若狭湾沿岸地域に集中的に分布しているほか、九州北部や能登半島などにもわずかに見られる。

兵庫県丹波篠山市の正月飾り(祝三方)

福岡県福岡市の正月飾り(「オテガケサン」)

これらの飾りの歴史は古く、平安時代の書物にもその名を見ることができる。かつては、貴族の祝儀や酒宴で装飾用に用いられていたものが、室町時代頃から武家の正月の祝儀等に取り入れられ、江戸時代には江戸周辺の豪商などでも正月の飾り物などとして用いられるようになったとされる。幕末の頃には、江戸・京都・大坂の三都のいずれにおいても正月に飾られる飾り物となっていたが、江戸では喰積と呼び、年始の挨拶に来る客をもてなすものであった。他方、京都や大坂では蓬莱と呼び、正月の床の間の飾りとされていたという。特に、江戸では、三方に昆布や豆、スルメなどの縁起物や祝いの肴を盛り付けておき、正月に各家を訪れる客にこれを出し、つまんでもらうものだったという。客は少しとって一礼をして元のところに戻すというのがならわしで、縁起物を少しとるときに喰積にちょっと手を掛けることから、「手掛」という呼び名も生まれた。

そしてその後の広まりは、「江戸系統」と「京坂系統」の二つの流れに大きく分けることができ、前者は江戸を起点に、近畿を除く全国各地に飛び火的に広まり、手掛などの別称が生まれた。

『歳時習俗語彙』にみる蓬莱・喰積・手掛(筆者作成)

他方、後者は京坂を起点に同心円状に広まったものの、すでに兵庫県を中心とする地域に定着していた年桶(としおけ)等によって行く手を阻まれ中国地方西部や四国地方には広まることはなかった。そして、『祝いの食文化』(松下幸子著)にあるように、江戸の喰積は食べられる祝い肴を詰めた重詰と飾るだけの形式的なものとに分かれ、重詰は「おせち」に姿を変え、床の間に飾った京坂の蓬莱と飾るだけになった江戸の喰積は米が二つ重ねの餅に移り変わり、床の間の飾りとしての「鏡餅」へと集約されていった。これにより、その多くは明治には廃れ、現在はその周縁部である若狭湾沿岸や兵庫県内の一部地域にわずかに残るのみである。この結果、同じような形状にも関わらず、手掛等の江戸の喰積から派生した正月飾りは全国各地に散在し、京坂を起点に広まった蓬莱等はその同心円の周縁部である若狭湾沿岸地域や京都府北部、兵庫県中東部に残存し、現在のような分布が生じたと考える。京都北部の蓬莱等と並べて置かれる餅だけの鏡餅や、小浜市より西の若狭湾沿岸地域に見られる二重の餅の上に巻いた昆布を飾り付ける床の間の飾りは、米が餅へと移り変わる様子をよく示しているのかもしれない。

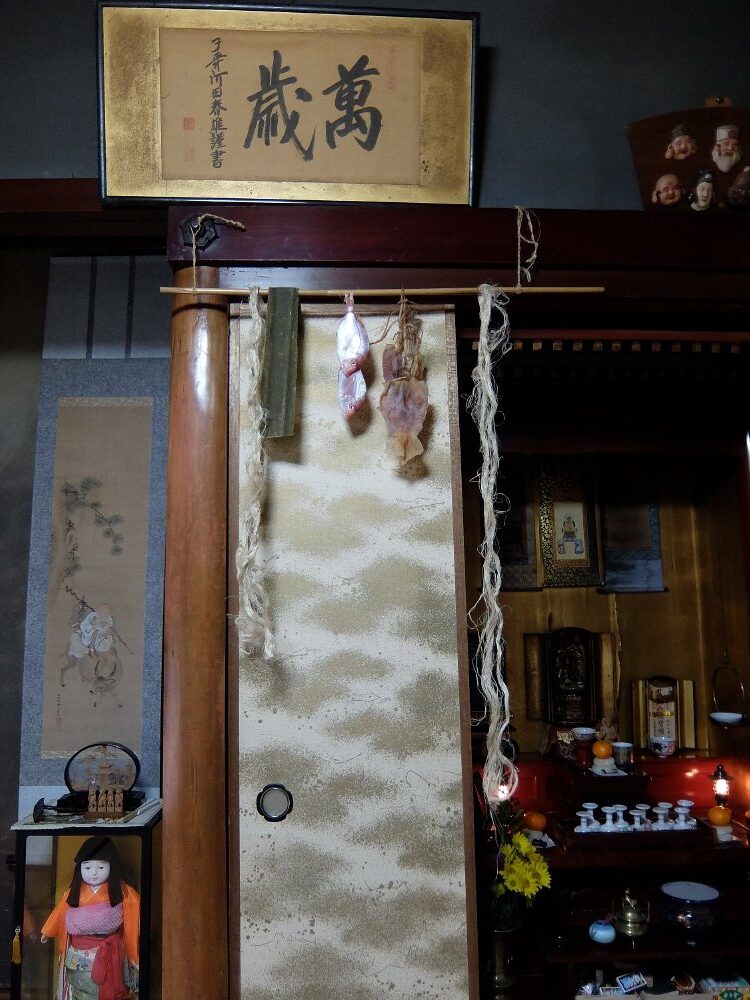

正月飾りの中に、棒や紐などに昆布などを吊り下げて飾るというものがあり、福岡県や島根県、福井県などの日本海沿岸地域に見られる。その一方で、青森県や秋田県、山形県などの東北地方の日本海沿岸地域では、正月飾りではなく、お盆の飾りとして、盆棚や仏壇、お墓などの前に、棒や紐を掛け、そこに昆布などを吊り下げて飾るというものがある。祖先が帰ってきたのを喜ぶ、という意味があるという。

福井県おおい町の正月飾り

秋田県にかほ市の盆飾り

これらに関しては、歴史をひもといてみると、正月と盆はもともと、祖先の霊や神々を迎えて祀る、というような同じような行事であったものが、正月は神々を祀る神祭りとして、お盆は祖先を迎える祖霊祭祀として分かれていったという経緯がある。このことから、これらの吊り飾り、掛け飾りは、祖先の霊や神々を迎え、祀るための飾りであり、歳棚や盆棚に飾り付けるものであったものが、西日本では正月飾りとして、東北ではお盆の飾りとして残り、今に至っているのではないかと考えることができる。

このように、「昆布をどこに飾るか」というひとつの問いかけから始まった探求は、北海道の昆布が全国各地で古くから利用され、多様な風習の形成に大きな役割を果たし、今日もなお、それらを支え続けていることを教えてくれた。「飾り昆布」という視点から見えてきたのは、昆布が食文化の礎としてだけでなく、正月や盆の供物や、家族の幸せを願う縁起物として、人びとの暮らしに深く寄り添ってきた姿であった。

北海道でとれた昆布が、遠く離れた土地で、正月やお盆を彩る縁起物のひとつとして大切にされてきたという事実。これは、昆布が持つ計り知れない文化的価値であり、生産地である北海道の人びとにとっても、大きな誇りとなる。また、この新しい気づきが、昆布の生産地と消費地、双方における昆布への理解と評価をさらに深める一助となるとともに、北海道の昆布生産地に暮らす人びと、特に、次世代を担う子どもたちが郷土の産業に対する誇りや郷土への愛着を持つきっかけとなり、それによって道内の昆布生産地が少しでも元気になり、地域の活性化につながれば、と考えている。

齋藤貴之(さいとう・たかゆき)

北海道武蔵女子短期大学 教養学科 教授

宮城県生まれ。2007年北海道大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。専門分野は民俗学、文化人類学。北海道でとれた昆布が、日本全国各地でどのように利用されているのか、特に昆布の食以外の利用に注目して調査研究を進めている。