商都小樽の面影をしのばせる、観光ゾーンとして整備された現在の小樽運河

商都小樽の面影をしのばせる、観光ゾーンとして整備された現在の小樽運河

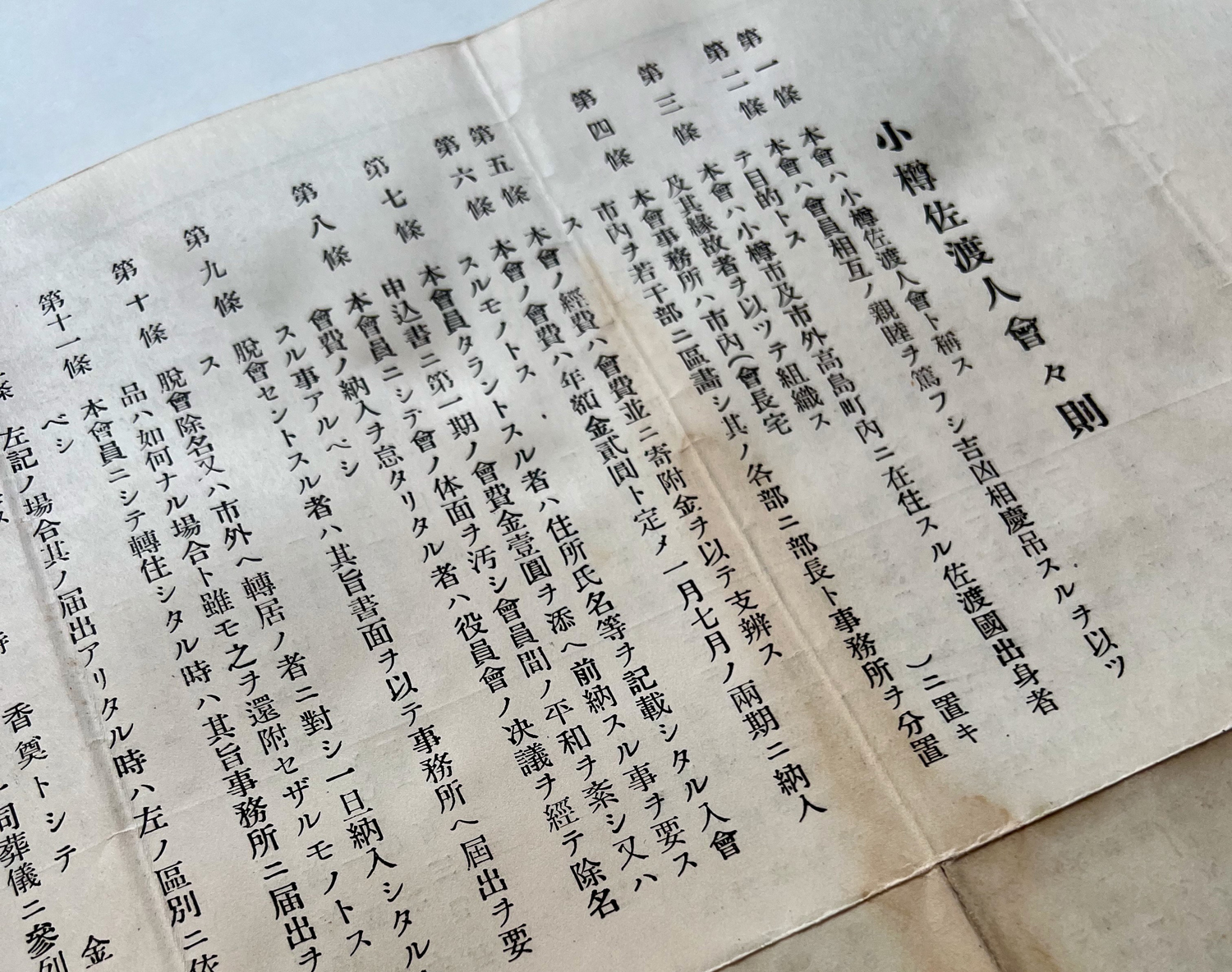

いま手元に、『小樽佐渡人會々則並ニ人名表』というリーフレットがある。

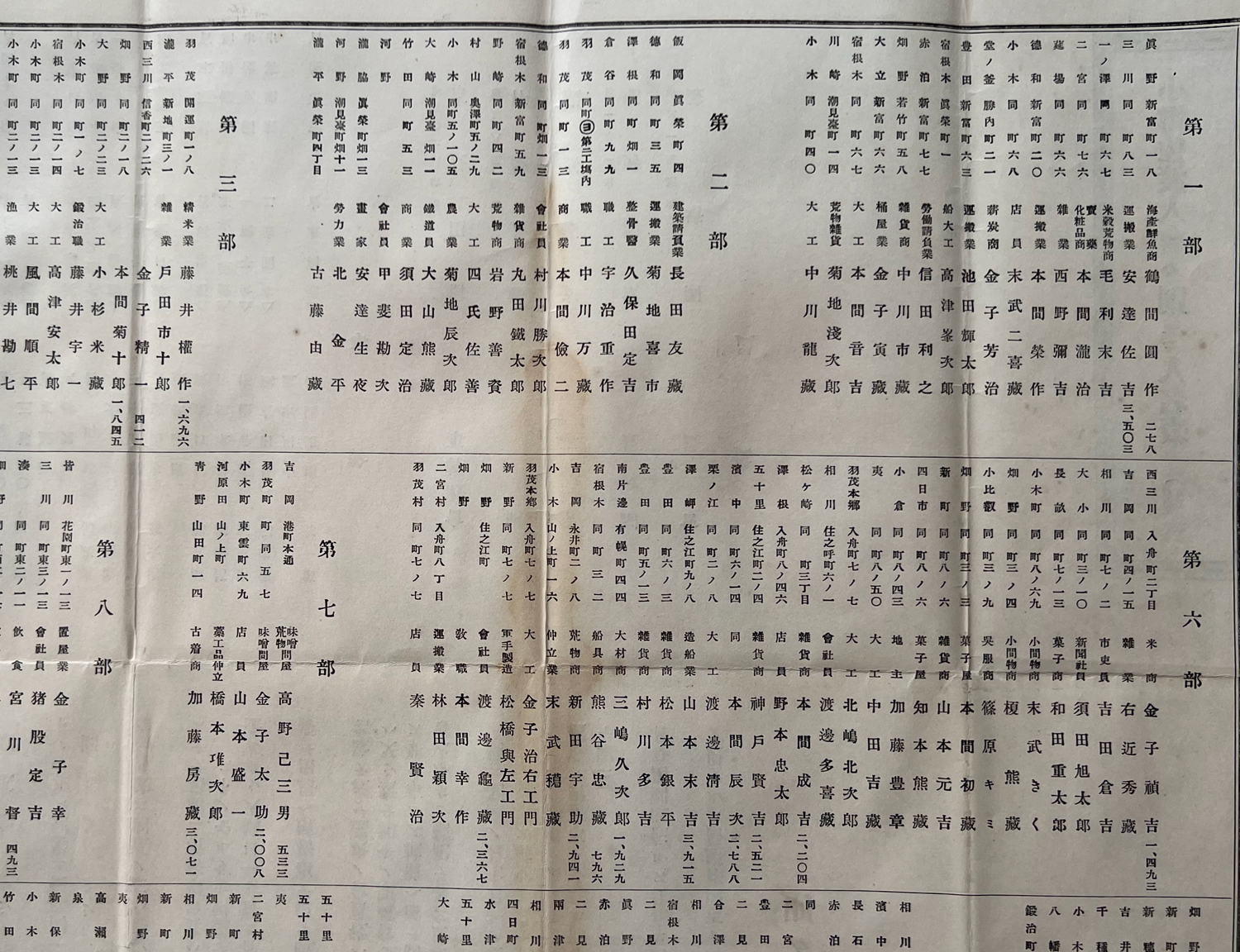

小樽佐渡人会とは、小樽市と高島町(現・小樽市)に暮らす佐渡出身者とその縁故者たちが、親睦や相互扶助を目的に活動した会で、これは1931(昭和6)年のもの。呉服商から建築請負、荒物商、木材や料理業、醸造業、漁業など幅広い分野にまたがり、会員はなんと総勢213名にのぼる。それぞれ佐渡の出身地名と小樽の現住所が書かれていて、会長の名は、岡崎謙。成功の証のように、能舞台を自宅の庭にしつらえた小樽の豪商だ。

岡崎謙は1877(明治10)年に佐渡の西海岸、西三川村(現・羽茂町小泊)に生まれた。国稀酒造の創業者本間泰蔵は1849年生まれだから、泰蔵にとっては一世代あとの同郷の後輩にあたる。まず父が1887(明治20)年に小樽に渡って荒物雑貨商を営み、すぐ軌道にのせると12歳だった長男の謙を呼び寄せた。謙は小樽から東京商業学校(現・一橋大学)などに学び、父の死後は家督を継いで商いをさらに広げていく。20代で区会議員(市制前の当時は小樽区)となり、その後ながく議会人としても活躍。市議会議長も務めた。また宝生流の謡曲をよくし、50歳で自宅屋敷(入船町)に第一級の能舞台を建てた。能楽によって、東京などからも多くの賓客を招いた文化サロンが展開していったわけだ。謙亡きあと舞台は小樽市公会堂の敷地に移設されたが、工事には佐渡から呼んだ大工が活躍したという。

「小樽佐渡人会」名簿。この1931(昭和6)年版には、全14部に分かれて213名の会員がいる

国立国会図書館のデータベースを引くと、小樽佐渡人会の活動をわずかに垣間見ることができる。1933(昭和8)年の官報(第1952号)には、第一次上海事変(日中軍事衝突)に際して全国から海軍に寄せられた寄付金の中に、小樽佐渡人会の名がある。ほかこの号には、藤山汽船や石工組合、ミツウマゴムからカフェー女給一同まで、小樽の会社や市民の名前がたくさん連なっている。

佐渡の東海岸にある両津町は、1928(昭和3)年に大火があって800戸もの家を焼失した。そしてその5年後(1933年)にまとめられた『両津町大火災史』では、皇室をはじめとした全国からの義捐活動が紹介されている。天皇家に次いであげられているのが、小樽佐渡人会と岡崎謙会長の名前だ。つづいて、同じく小樽の磯野進の名が見える。第5代と9代の小樽商工会議所会頭も務めた磯野にとって、なんといっても両津は大切な生地だった。

物理的にはふるさとを遠く離れても、越佐(越後・佐渡)にとって北海道は海路の隣接県であり、北海道で活躍する佐渡人の心の拠り所は、佐渡との絆だった。

国稀酒造の創業者本間泰蔵の出身地佐渡を入口に、前回の延長で小樽と佐渡の関わりをひもといている。明治から大正、昭和へと、北海道の経済を動かしたこのまちのエネルギーの一翼は、まちがいなく佐渡と越後の人々が担っていた。

越後では、小樽を拠点に、第一次世界大戦の特需で「小豆将軍」と称された高橋直治(1856-1926)や、海運王と呼ばれた板谷宮吉(1857-1924)、北海道の政財界に君臨した金子元三郎(1869-1952)らが、みな越後人だ。

佐渡人の強い結束が見えてくる、小樽佐渡人會々則

「かなしきは小樽の町よ 歌ふことなき人人の 声の荒さよ」—。

創刊された小樽日報の記者として3カ月(1907-08)あまり小樽に暮らした石川啄木は、このまちをそう詠(よ)んでいる。日露戦争の勝利によって日本が南樺太を領有して(1905年)、小樽経済が新たな領土への物流拠点としていっそう活気づいていたころだ(樺太庁の発足は啄木が来樽した1907年)。

彼は、文化や情緒よりも粗暴なまでのエネルギーが小樽の天性だ、と切り取ったわけだが、これはもちろん、一面の印象にすぎない。啄木がいた小樽では、すでに能に傾倒する岡崎謙がいて、それなりにゆとりある市井の人々の中には芸能や文芸に親しむ分厚い層があった。このころの人口は札幌が約6万6千人で、小樽は9万人以上。啄木が大火で焼け出されるように後にした函館は、約8万7千人。北海道経済の柱を実体として担っていたのは、官のまち札幌ではなく、商人のまち小樽だった。

さらには佐渡人脈からははずれるが、当時の小樽には、裕福な家庭で育って東京美術学校で学ぶ同世代の三人の若者もいた。北海道絵画史の黎明期を飾る長谷川昇(1886-1973)、小寺健吉(1887-1977)、工藤三郎(1888-1932)だ。三人はのちにそれぞれパリに渡る。新興植民都市の力の上澄みを体現するような挿話だろう。

小樽に集まる物資を、艀(はしけ)を使ってより効率的に荷揚げするために、1923(大正12)年には小樽運河が完成する。この年小樽では、第1回全日本スキー選手権が開かれている。スキー界でもっとも権威のある国内大会のスタートの地は、小樽だったのだ。日本に本格的にスキーが紹介されてわずか10年あまり。大正期終盤の小樽にはすでに経済力ばかりでなく、好奇心や進取の気風に満ちたアスリートと、彼らをサポートする組織力や政治力が十分にそなわっていた。

旧小樽商工会議所。この建物は、磯野進が会頭を務めたあとの時代、1933(昭和8)年竣工。昭和初期の鉄筋コンクリート造の建物として稀少

とはいえすべての小樽の人々が豊かにのびのびと暮らしていたわけではないことも、また当然のことだ。わかりやすいフラッグになるのが、磯野進だ。

佐渡人でありながら『両津町大火災史』で小樽佐渡人会とは別枠で紹介されている磯野進は、海産物や倉庫、農業、漁業などで成功をおさめた大実業家で、区会議員や小樽商工会議所会頭なども歴任している。下富良野には小作人30戸以上を数える農場も持っていた。大火のあった両津の廻船問屋の次男であったからこそ、磯野は佐渡の災禍にじっとしていられなかった。

一方でこの磯野は、小林多喜二の『不在地主』(1929年)のモデルとしても知られている。多喜二は磯野を、徹底して強欲で邪(よこしま)なブルジョアとして描き出した。この小説では、商都を動かす気鋭の経済人と、工場労働者との連帯をかなえた小作たちとの熾烈な戦いを描きながら、現代に通底する社会の格差がもたらす不幸があらわになっている。

北海道の内陸開拓のために人と物資が集積した小樽は、多様なもの作りの工場に代表される労働者のまちでもあった。 また埠頭ではなく運河と艀による荷役を選んだ小樽港では、不安定な低賃金と危険で過酷な労務にしばられるたくさんの港湾労働者が暮らしていた。1926(大正15)年に北海道で最初に開かれたメーデーの祭典も、当然のように小樽が舞台だ。

小樽の豊かさの高みは、貧者たちが積み重なる広大な裾野があってこそのものだった。そして激しい労働争議のまちとしても知られる小樽が秘める混沌としたエネルギーは、タフな心臓の鼓動のように、さまざまな人やモノやコトを道内各地の開拓の最前線に送り出していく。

磯野商店が佐渡からの産物をストックしていた倉庫(小樽市色内)。レンガ積みの壁が魅力的で、現在はレストラン「ISO」(イソ)として使われている

前回ふれたように、増毛で「丸一本間」というのれんをあげる国稀酒造の創業者本間泰蔵は、佐渡出身の商人倉内仁吉に連れられてまず小樽の地を踏んだ。まだ満足な形もない、商都になる前の小樽が、近代に向けて勢いよく立ち上がろうとしていた時代。上記でスケッチしたまちの成長にずっと先駆ける、1873(明治6)年のことだ。このとき泰蔵は23歳。

倉内はすでに幕末の安政4(1857)年に江差に入り、文久2(1862)年からは小樽の信香(のぶか)で荒物商を営んでいた。小樽の市街の発祥は、信香が位置する勝納川河口付近だ。『小樽市史』では、かつてここはアイヌ小屋だけが点在する一漁村にすぎなかったが、幕末から明治にかけて、漁船に頼って入り込んだ和人の住居が河口の両側に建てられていった、とある。明治になって北前船の出入りが増していくと、おのずと商店や宿なども生まれ、まちの体裁が整えられていく。

幌内鉄道が手宮からまず札幌まで開通するのが1880(明治13)年11月だから、本間泰蔵が移り住んだ明治6年の小樽は、中心街の位置もちがうし、単純にいまの小樽の縮小版ではない。その年の数字はないが、全国の人口統計データベースによれば1877(明治10)年でも小樽の人口は、まだ6400人あまりにすぎない(世帯数約1400)。幌内炭鉱(現・三笠市)の石炭を小樽(手宮)から積み出すために敷かれた幌内鉄道が幌内まで全通して、北海道の石炭がいよいよ本州に送られるようになるのは、1882(明治15)年になってからだ。

本間家に伝わる話や『北海道立志編』(1903)などによると、泰蔵はまず、松居政助という呉服商の店で働き始める。養子格の番頭だったという。松居がどんな人物で店はどこにあったのか。残念ながら正確にはわかっていない。松居は近江商人だったという話も伝わっている。江戸時代のオタルナイ場所の請負人を長く務めたのは近江の恵比須屋岡田家だから、その人脈に連なる商人だったのかもしれない。先述しているように、当時は店や人が集まる場所は勝納川河口付近に限られていたから、店はおそらくはそのあたりだったのだろう。

また呉服商といっても、いまのわれわれがイメージするような本格的な専門店ではなく、呉服を中心にさまざまな日用品も扱っていたのではないだろうか。『小樽市史』では明治ひとけた代のまちの商業では、卸売業者もはじめは開拓使が選んだ13名が務めた、とある。当初の流通の仕組みは、官製が軸だった。小売りでは、「一つの店に入れば日用品の一切を購入することが出来、あえて他店に行く必要はなかった」、と書かれている。

だから店ごとにものの値段はバラバラで、さらに冬期には船が入ってこられないから、品不足から物価はどんどんつり上がった。1874(明治7)年には、九州で不平士族の蜂起(佐賀の乱)があり、清国との最初の衝突となった台湾出兵も行われたので、海運や物流が滞った。『小樽市史』では、「世上は不穏となり、小樽は最も其(そ)の影響を蒙(こうむ)るに到った」、とある。自立した経済圏が成立するのにはほど遠い在地社会では、中央の動向がそのまま経済活動に結ばれていた。

ともあれこのころの泰蔵は、立ち上がったばかりの新開地の熱気の中にいた。そして大きな希望と野心のままに、海路運ばれてくる幅広い商品の仕入れから販売、在庫管理など、さまざまな仕事に精を出していただろう。

2年後、松居は店を閉めることになる。そして残った商品を泰蔵に託した。300円相当のものだったという。米価で換算すると、いまの250万円くらいだ。

そこで彼は、石狩湾の対岸をさらに北にいった、増毛に行ってみようと考える。一帯がニシン景気に沸いていることはよく知られていたし、ものが足りないニシン場では、持ち込んだ商品は必ず売れる確信があった。

定期船などない時代だから、泰蔵は増毛行きの船が出るのを待ち構える。待望の船が来ると、売り物を詰めた大きな荷物とともに飛び乗った。現地について反物などの商品を並べると、果たして飛ぶように売れていく。手応えをつかんだ泰蔵は、小樽に戻って準備を進め、はやくも翌年には増毛村の市街、弁天町で小さな店を構えた。「丸一本間」の歩みがここからはじまる。

現在の勝納川下流域。函館本線の鉄橋が見える

北海道への集団移住の中で代表的な成功例となったのが、新潟県南蒲原郡の大橋一蔵らが立ち上げて江別に入った、北越殖民社だ。

リーダーのひとり関矢孫左衛門の夫人マリ子の『のっぽろ物語』には、こんな一節がある。

幼いころマリ子は、新潟の家の薄暗い仏間の経机の引き出しから古い紙に包まれた一握りの髪を見つけた。これは何?と母に聞くと、「北海道のおじさまの髪の毛」、という答えだった。明治維新の前後。越後の農村でも血気盛んな若者がさまざまな行動を起こして、その男は髪を切って形見に一握りずつ親戚の家々に残して北海道へと出奔(しゅっぽん)したという。

戊辰の戦いは越後では長岡を中心に激戦が繰り広げられたが(1868年6月)、対岸の佐渡にいた本間泰蔵はそのとき19歳。徳川の世が終わる激震は、佐渡の商家にどのように受け止められただろう。

幕府が管理する金山があるために、古来佐渡ではつねにさまざまな人やものや技術が行き交った。さらに松前稼ぎと呼ばれる出稼や移住もあり、海路でつながった蝦夷地との関わりは深かった。時代の深い潮流に棹をさすように泰蔵が北海道へ向かった気持ちには、悲壮な覚悟で髪を切って親戚に残していった、越後の農村青年とはちがうものがあったのではないだろうか。それは多くの先人たちにつづいて、商いでゼロから身を立てたいと思う、商家の三男ならではの強い意志だ。そしてその舞台として、小樽ほどふさわしい土地はなかった。

札幌最初期の地誌である『札幌沿革史』(1897年)には、小樽商人と札幌商人の比較考がある。曰く、「小樽商人は駿馬の如く、札幌商人は牛の如し」。

札幌には米の産地と直接取引できる商人などいなかった。みな、北越(越中越後)に太いパイプをもつ小樽商人の手を借りていたのだ。

「小樽商人は信用を重んじ、銀行より資金を借り入れるも期限前には必ず返却し、又団結の契約を守るとは恐らく全国中比類無からん。且(かつ)義侠の精神に富み、商家将(まさ)に倒(れ)んとするや同業者合い扶持(ふち)して此(これ)を支しと」。

幕末から小樽で商いをしていた、泰蔵の師といえる倉吉仁吉らが、こうした気質を小樽に根づかせていったのだろう。

また恵まれた海路の要衝に根ざした小樽商人は、日本海沿岸の北へと商圏を広げていった。まさにその先駆けとして泰蔵がいたことになる。泰蔵が小樽で修行した店の主松居政助が近江商人だったとすれば、本間泰蔵の商人人生は、佐渡商人と近江商人が小樽で営んだビジネスのハイブリッドであり、それぞれのスキルと精神を増毛の地で体現するように始まったのだった。

小樽港から東を望む。灯台が建つ南防波堤を抜け、石狩湾を北進すると増毛がある(写真:photoACより)