十勝川のほとりにあった、十勝開墾合資会社の事務所。1909年ころ(写真提供:清水町)

十勝川のほとりにあった、十勝開墾合資会社の事務所。1909年ころ(写真提供:清水町)

一枚の古写真からサイドストーリーを始めよう。

写っているのは、十勝川中流域(十勝管内、現・清水町)に1898(明治31)年に設立された十勝開墾合資会社の事務所で、撮影は1909(明治42)年ころ。同社は渋沢栄一や大倉喜八郎ら明治の中心にいた事業家たち25名が出資して、十勝川中流域両岸に広がる、和人から見れば手つかずの未開林(3,600万坪)を国から無償で貸し付けられて立ち上がった。創立発起人は渋沢栄一。大倉喜八郎は、北海道では月形の樺戸集治監の建設や、札幌から近文(現・旭川市)へ移された陸軍第七師団の立ち上げなどにも深く関わった名高い政商だ。

開墾会社の事務所があったのは十勝川本流のほとりだが、これは鉄路はおろか本格的な道路もなかった時代には、舟運も重要だったからにほかならない。十勝に入る人々や物資は、河口の大津から内陸をめざした。利別川が交わる利別太(ブト、アイヌ語で河口の意味)や猿別川が合流する武山などの大きな船着き場を経て、大津から熊牛まで上る距離は80キロほどだ。もちろんアイヌの丸木舟も重要な移動手段だった。

十勝開墾合資会社の適地の選定にはじまり、具体的な計画づくりを担った初代農場長は、札幌農学校2期生の町村金弥(1859-1944)だ。同期には内村鑑三や新渡戸稲造、宮部金吾、そして広井勇など、北海道史に深く刻まれた名前が連なる。

農学校卒業後町村は開拓使御用掛となった。真駒内牧牛場(現・札幌市南区)で御雇い外国人エドウィン・ダンに就き、米国式の農場経営の現場を深く学ぶ。その後、越後から渡ってきた北越殖民社が知来乙(チライオツ、現・月形町)に開く農場を指導。1887(明治20)年からは北海道製麻(株)の雁来(かりき)農場(雁来村、現・札幌市)や北海道製糖(株)の野幌農場(現・江別市)の計画と指導にあたる。

札幌農学校の時代をいまに伝える、北海道大学のキャンパスに保存された札幌農学校第2農場の施設群(明治末に現在地に移設)

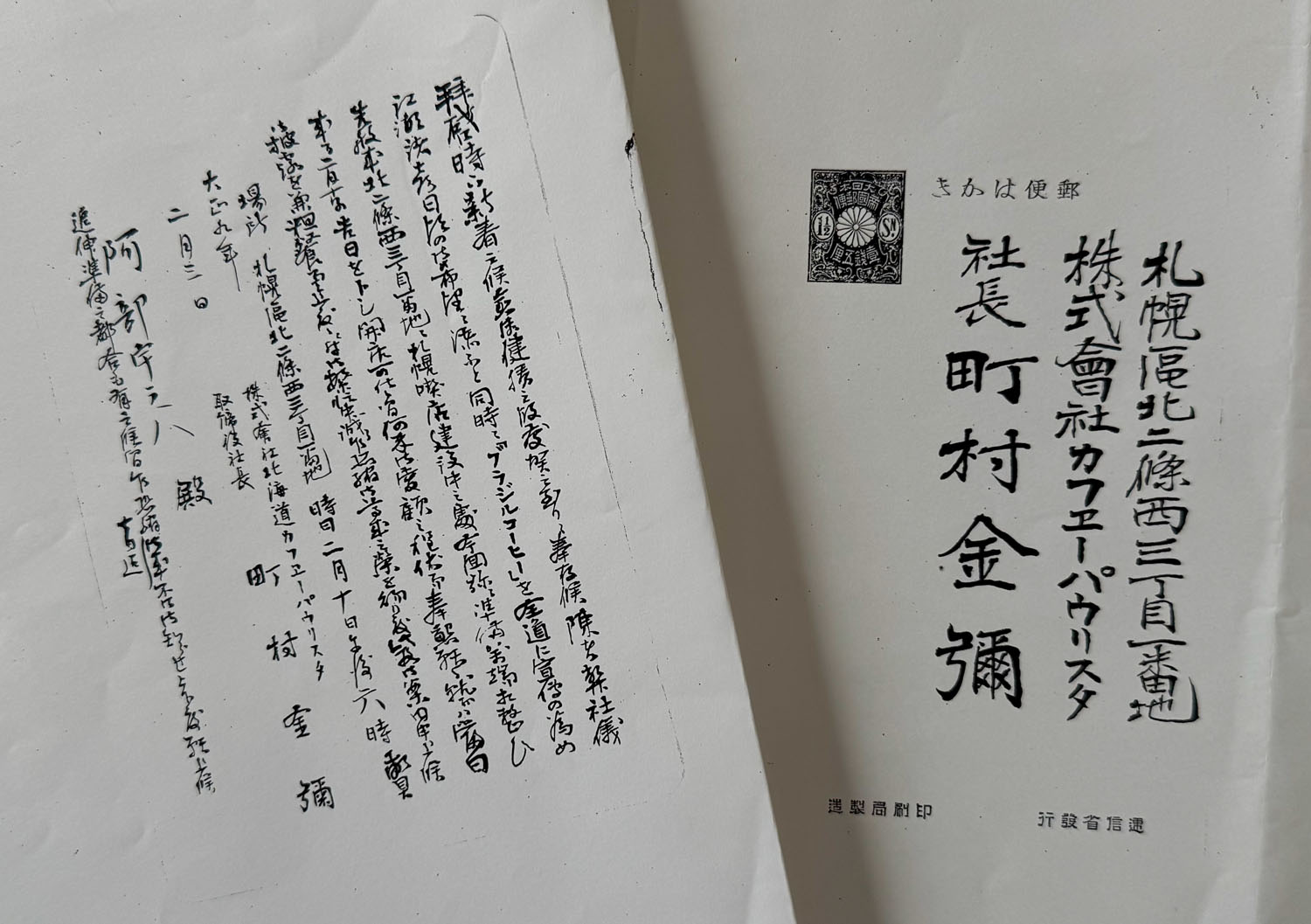

この特集でもふれているが、札幌最初期のカフェに、1920(大正9)年オープンのカフェーパウリスタ(株式会社北海道カフェーパウリスタ、北2条西3丁目)がある。ブラジルコーヒーを看板メニューに掲げたが、これは明治の末から始まったブラジルへの移民の多くがコーヒー農園で働いたことに由来する。同胞を支援する目的で、移民事業を動かした水野龍(南米植民株式会社)が銀座にカフェーパウリスタを開き、ブラジル政府から大量に送られたコーヒーを人々に提供し始めたのだ。呼応して、名古屋や神戸など各地にもこの名を冠したカフェーが誕生していく。札幌のカフェーパウリスタもそのひとつだ。パウリスタとは、サンパウロ出身者を意味するという。

北海道カフェーパウリスタの社長は北海道帝国大学の昆虫学博士松村松年だったと、詩人の更科源蔵が書いている(「コーヒー北海道史」)。しかしこれは明らかな誤りで、「北海開発事績」(1921年)などによれば、社長は十勝開墾合資会社の初代農場長、町村金弥だった。

北海道開拓とコーヒーハウスが、ここでクロスする。

北海道カフェーパウリスタ開店の案内(往復はがき)が社長町村金弥の名で出されている。宛先は、当時旧北海タイムス理事の阿部宇之八(北海道立文書館のマイクロフィルムから複写)

北海道カフェーパウリスタの社長、町村金弥の人物像をスケッチしてみる。

30代で十勝開墾合資会社の初代農場長を務めた町村金弥は、幕末に、現在の福井県中部に位置する武生(たけふ、現・越前市)に生まれた。長男だったが、父は徳川親藩だった福井藩の家老本多家の、位の低い家臣だった。明治になって、東京で成功している同郷の蚊帳(かや)問屋に奉公に入った。蚊帳は武生の名産品だ。しかし向学の思いはやまず、名古屋の英語学校(名古屋藩立洋学校が源流)に入って英語を学んだ。19歳で工部大学校(現・東京大学工学部の前身のひとつ)の入学試験をパスしたが、官費生にはなれなかったために、実家の財力では私費生として進学することが叶(かな)わなかった。

しかし前年に開校したばかりの札幌農学校が官費生を募集していて、しかも工部大学校に合格した者は無試験で入れるという。金弥は勇躍札幌に向かった。興味深いことに、その時点では農業や畜産の世界を志していたわけではない。彼は英語を武器に、とにかく新しい時代にふさわしい人生を自ら拓いていこうとしたのだ。

新しい明治の世の先頭で人生を拓いていきたい当時の俊英たちにとって、英語がいかに重要なスキルであったことか。札幌農学校2期生となる金弥の同級には、東京英語学校から来た宮部金吾、太田(新渡戸)稲造、内村鑑三らがいた。さらに長崎英語学校からも2名。そして工部大学校からは、近代築港の権威となった広井勇や、北海道帝国大学2代目総長となる南鷹次郎、河西(十勝)支庁長となって十勝農業の基礎を作った諏訪鹿三がいた。工部大学校出身者はみな、開拓の現場に立ち続ける技術者だ。

先述したように町村は札幌農学校を卒業すると開拓使の官吏となり、真駒内でエドウィン・ダンのもとで米国流の大規模な畜産や農業の専門家となるキャリアを積む。北海道庁が発足すると(1886年)真駒内の牧場から本庁に戻り、知来乙(チライオツ、現・月形町)などでの農場開発に当たった。

十勝開墾合資会社の初代農場長を務めた町村金弥。晩年の姿(パブリックドメイン、1944年以前撮影、出典『町村金五伝』北海タイムス社編、1982(昭和57)年)

明治20年代。初代道庁長官を務めた岩村通俊(土佐出身)や、屯田兵長官で道庁長官を兼任した永山武四郎(薩摩出身)らは、北海道の中央部である上川(現・旭川市)に皇室の離宮を設け、それを起爆剤に開拓の前線を一気に北上させようとしていた。そして多額の公債が支給されていた華族に対して、皇室を守るためにも北海道開拓への投資を呼びかける。華族の最高位にあった内大臣三条実美(さねとみ)はこれに応え、同志を集って開拓事業に乗り出した。

道庁は三条らに、雨竜原野(現・雨竜町)に東西約24キロ、南北約20キロもの未開地を貸し下げる。これが華族組合雨竜農場だ。10年間は無償で土地を提供して、開墾に成功すれば格安で売却するスキーム(北海道土地払下規則)。原生林に満たされた殖民適地を具体的に調べて開墾計画を立て、現場を動かしたのは町村金弥らだった。滝川から北へはまだ満足な道もない時代。一行は石狩川を遡って機械や人夫を運び、開墾に着手する。樺戸集治監(現・月形町)の囚徒たちが重要な労働力だった。

しかしこの大農場計画は、三条実美が急死したこともあり、頓挫。広大な計画地は分割されて、蜂須賀茂韶(もちあき・徳島藩最後の藩主)や菊亭脩季(ゆきすえ・侯爵)らによって拓かれていく。町村は、すでに開墾された土地や施設の一部を与えられて職を解かれた。

以後の町村は、雨竜の地で先進の農業機械を駆使して自ら農場を経営しながら、アメリカの大規模農場経営に通じた、気鋭のスペシャリストとしてさまざまな事業に関わっていくことになる。

かつて十勝開墾合資会社が拓いた清水町熊牛地区。日高山脈を背景に広がる十勝の実りの風景

金弥が十勝開墾合資会社の初代農場長に就くのは、その時代。彼は渋沢栄一らからの委嘱を受け、測量隊を率いて冷温帯と亜寒帯の境界に広がる広大な北方針広混交林を踏査。この大農場の事業計画を練り、設計図を引いていくことになる。この取り組みが、現在の清水町の源流だ。

しかし町村は、1年ばかりでこのポストを退任してしまう。理由を記した文書は残っていない。

継いだのは、副農場長だった小田信樹。江戸に生まれた小田は、明治維新の際に徳川家に従って静岡に移り、静岡藩の重臣となる。廃藩置県のあとは地元の横地(現・静岡県菊川市)で私塾を開き、それから内務省に出仕。帰郷して郡議会議員などを務めたあと、北海道に渡っていた。

「清水町百年史」(2005年)は町村の辞任を、この農場の歩みにおける最初の誤算だった、と書く。最初ということは、その後もトラブルが続いたのだ。東京や札幌の事業者にとっては、中央高地と日高山脈の向こうで交通インフラもない内陸の未開の原野に大農場を拓くことは、まず人の移動や物資の搬入に大きな障壁がある。近くに消費地もないために、収穫物の輸送にも膨大なコストが必要だった。ロシアからも遠い十勝は、北方への国策としての備えである屯田兵村も開かれなかった土地だ。

十勝開墾合資会社の経営が安定するのは、北海道の東西の内陸交通を阻(はば)んでいた狩勝峠に待望の鉄路が通った(1907年・狩勝トンネル)あと。3代目農場長吉田嘉市の時代(1910〜1925)を待たなければならなかった(十勝開墾合資会社については、次回以降に稿を改めよう)。

金弥は1901(明治34)年、陸軍省農事専任技師として、白糠村(しらぬか、現・白糠町)の茶路川河畔に軍馬補充部を立ち上げる現場を担う。日本が列強に伍して世界の最前線に躍り出た日清戦争(1894-95)を経て、陸軍は軍馬の改良と増産を急務としていた。

この軍馬補充部の使命は、1万ヘクタールの土地に数百頭の馬を飼育して、優良軍馬の生産と育成に当たること。彼は用地の選定から施設設備の設計指導など、忙しい日々を過ごすことになる。

明治30年代。国策において町村の知見を必要とする仕事が重なり、彼をして十勝の開墾に専念することを許さなかったのだろう。この牧場はやがて音別や足寄、上利別、そして標茶に支場をもち、釧路国(現在の釧路振興局管内と足寄郡の大部分)を陸軍の馬産の中心地に位置づけることになる。時はおりしも司馬遼太郎が「坂の上の雲」で外連味(けれんみ)たっぷりに描いたような、日本が大国ロシアと戦火を交えていく時代だ。軍馬の改良は喫緊の課題だった。

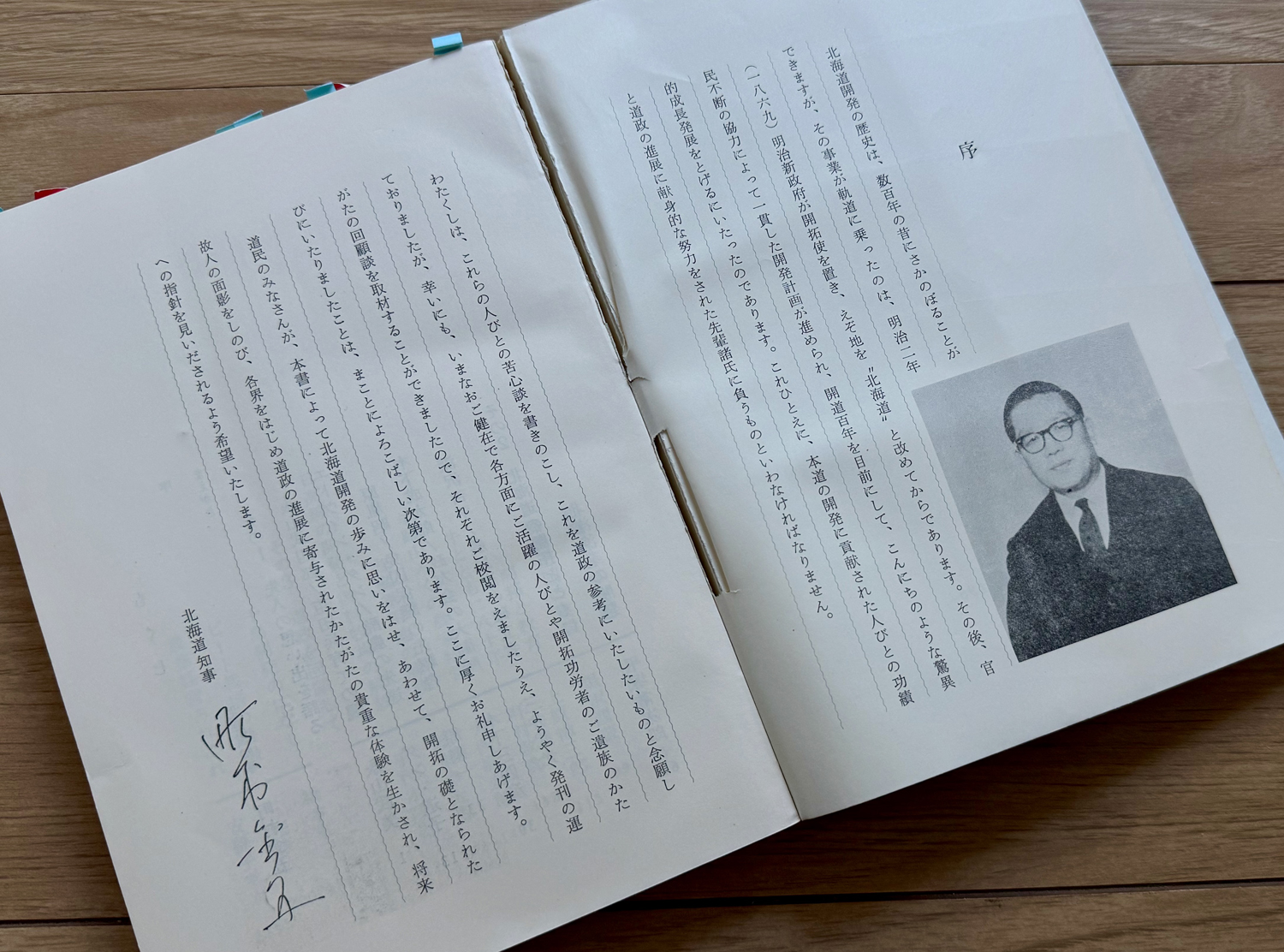

開拓の先人たちの聞き書きを編んだ「北海道回想録」(北海道・1964年)は、町村金弥の五男で、出版当時を含めて北海道知事を3期務めた町村金五の序文からはじまる

金弥はその後岩手県七戸の岩手種馬牧場や福島県白河の福島種馬所などに赴任したが、後年江別に町村牧場を開く長男の敬貴(ひろたか)が留学先の米国ウィスコンシン州立農科大学から帰国したころ(1916年)、東京勤務を最後に陸軍省を退職。馬産や畜産の第一線から身を引いた。その後は東京郊外の大久保町(現・新宿区大久保)に暮らし、東洋化學肥料(株)や札幌飼料(株)の取締役を務めたほか、大久保町長にも就いている。

北海道カフェーパウリスタの社長となった1920(大正9)年は、すでに北海道を離れ、陸軍省も退官していた時期。経営を具体的に率いるというよりも、時代を俯瞰する大所高所からの発言や行動が求められるポジションだったのだろう。「北海開発事績」(1921年)には、このカフェは「社長に町村金弥氏を戴き、常務取締役として新気鋭の小川幸衛氏営業の一切を宰する」、とある。

小川幸衛を官報などで調べてみると、大正末から昭和にかけて、小樽本社の北門日報の函館支局や渡島汽船(函館)の支配人、北海無尽(函館)などで仕事をしている。やり手の経済人だったのだろう。

北海道帝国大学の教授たちも出入りした札幌のカフェーパウリスタ(札幌市公文書館所蔵)

「喫茶店という場と空間」をテーマにしたこの特集では、都市が発達するにつれて、喫茶店がさまざまな出会いや文化運動の磁場なっていったことも強調されてきた。わかりやすい例をあげれば、カフェーパウリスタと同じ時代に、その界隈にあったネヴォ(札幌市北2条西3丁目)の存在が名高い。

昭和初期に東京の前衛美術団体MAVO(マヴォ)をもじって誕生したネヴォは、札幌における美術・漫画・演劇・文学などプロレタリア芸術文化運動の発信地となった。中心にいた美術家佐藤八郎の回想記(「ネヴォの記」)には興味深い話が満ちているのだが、例えば近衛秀麿が新交響楽団(NHK交響楽団の前身)を指揮して録音したマーラーの交響曲第4番のレコード(世界最初期のもの)をかけると、何日にもわたって朝早くから客が詰めかけたという。当時の道都の日常を垣間見せる挿話だ。

明治の十勝に戻ろう。

和人による十勝の内陸開拓が本格的に始まったのは、道庁が殖民地選定をした上で民間への土地の払い下げを開始した1892(明治25)年からだ。4年後の1896年には下帯広村(現・帯広市)に殖民課十勝派出所が設置された。深い失意に終わる依田勉三らの晩成社の初回移民13戸が帯広に入ったのは(1883年)、殖民地選定が行われる9年も前のことだった。

定住者もまばらで、まちはおろか人々の営みも薄かった十勝だが、1897(明治30)年に「北海道国有未開地処分法」が公布されると、事態が動きだす。これにより、資本のある者に広大な土地を無償で貸し付け、開墾に成功すればそれをさらにただで与えるという、投資家や事業者たちにとっては夢のような制度が誕生した。それは一面で、徒手空拳で開墾に挑もうとする人々を、小作人にしばっていくことにもつながっていく。

この法律をきっかけに、「中央」から見れば近代日本の手つかずの重要なリソースとして、北海道の内陸開拓がより魅力的に見いだされる。開拓会社を作って、生活困窮者などを移住者として雇用する結社移民の事業がさまざまに展開されたが、渋沢栄一らが設立した十勝開墾合資会社はその最大級のものだ。「清水町五十年史」(1953年)は、「最後の開放地」十勝の中でも最終盤に定住者が入ったのが、清水町に進出したこの会社につらなる人々だった、と書く。

喫茶店が都市で新しい磁場を作り出していったことになぞらえれば、明治期の北海道への大規模な開拓会社の進出は、その土地の歴史に全く新たな場と営みをいきなり生み出していったといえるだろう。冒頭に掲げた十勝開墾合資会社の事務所は、農場の入口であり、経営企画室、そして事務センターや来訪者の応接、さらには移民同士の交流の場でもあったのだ。

次回は、日本の資本主義の父とも呼ばれる渋沢栄一(1840-1931)ゆかりの農場として取り上げられることも多い、清水町を起動させた大農場、十勝開墾合資会社をめぐる物語を綴ってみよう。軸になるのは、町村金弥が初代を務めた農場長の存在だ。

※町村金弥の生涯については、「ひらけゆく大地・下」(北海道)、「北海道回想録」(北海道)、「北海道開拓秘録」(若林功)など参考