十勝岳連峰から太平洋へ流れ下り、十勝の大平原を押し広げた十勝川

十勝岳連峰から太平洋へ流れ下り、十勝の大平原を押し広げた十勝川

前稿では、札幌農学校2期生でお雇い外国人エドウィン・ダンの薫陶を受けた町村金弥(1859-1944)が、十勝開墾合資会社の初代農場長を務めたいきさつを書いた。1898(明治31)年のことで、当初は3,600万坪以上の規模で構想されたこの大農場が、清水町(十勝管内)のまちづくりの源流だ。その広さは、現在の札幌の東区と北区を合わせたほどにも及ぶ。

「十勝開墾合資会社農場要覧」(1918年)によれば、事業のスタートは当時北海道製麻株式会社(本社札幌)の社長を務めていた渋沢喜作が、インフラがないために十勝の開拓が進まず、とくに「帯広以北の地方は無人の原野」なのでぜひとも開墾を進めてみたい、と思ったことだった。喜作は、日本の資本主義の父とも呼ばれる渋沢栄一の2歳上の従兄で、幕末には栄一とともに攘夷運動にのめり込み、最後は箱館戦争で敗残兵となり投獄された人物だ。

やがて特赦を得て大蔵省に出仕することができ、のちに起業した喜作は、渋沢栄一や大倉喜八郎、田中源太郎、田中平八ら明治の大実業家たちとともに十勝開拓を目的とする法人を立ち上げ、自らが社長となる(発起人は渋沢栄一)。

明治に北海道と呼ばれることになったこの島の中でもとりわけ十勝は、彼らの目には手つかずのまま開発を待っているだけの白地図に見えたのだろう。そもそも十勝の開拓が内陸から始まったのは、冷たい千島海流の影響で夏には太平洋から海霧が押し寄せて、沿岸部では農業に不可欠な気温と日照が奪われるからだった。

しかし十勝最大級の大農場の立ち上げは、困難を極めた。「十勝開墾合資会社農場要覧」や「清水町百年史」をもとに整理してみよう。

初年度に入植させる小作人の目標は100戸。しかし現実はとうてい及ばず、1年で退任した町村金弥のあとを継いだ、それまで副農場長だった小田信樹農場長は、東北の農村に出向いて勧誘のための講演を重ねた。だが成果は薄く、入植はしたものの早々に去って行く家族も少なくなかった。明治期に内地から北海道をめざした多くの庶民の動機は、もっぱら新たな居場所を北に求めただけのもので、新天地で大きな夢をかなえよう、といった強い志をもっていた者はごく限られていた。

はるばる渡って来た小作人には生来怠け者で酒やバクチにうつつを抜かしていた者も多かった。食い詰めた人間でも貸付けが受けられ体ひとつで北海道に渡れるとはなんとうまい話だ、という調子で来るのだから、農業で生きていこうとははなから思っていない。一方で、北海道に渡れば誰でも容易に農民になれると持ちかけられたものの、実際に来てみると厳しい大自然の中で一戸にあてがわれた5ヘクタールの森を開墾するのは想像を絶するつらさだ。苛烈な冬も全く未体験のものだった。

拓いた土地で彼らはまず、エンバクやオオムギ、ダイズ、バレイショなどを作付けたが収穫はわずかで、僻地だから物価は理不尽に高い。いくらがんばっても未来は見通せない。

大森林を拓いていくのだから木材を売れば良い、と思うだろうか。しかし山中から運び出す手段もないそのころ。大木は、銘木ではなくただの邪魔者だった。不良移民は契約を解除されて退場となったが、貸付金はそのまま会社の損失となった。農業指導がていねいに行われ、労務の現金収入が得られる土木工事(道路や排水路)も用意されたが、全体を立て直すには遠かった。

5期目(1902・明治35年)までの入植戸数の目標は、1,160戸。しかし現実は234戸。同じく開墾面積は1,080万坪に対して10分の1の105万坪あまりにとどまった。インフラ整備もお寒い限りで、5年間で大森林に160キロ以上道路を通す予定が、実際には15キロ。62キロ以上掘らなければならなかった排水路は、3.2キロしかできなかった。

十勝開墾合資会社3代までの社長と農場長(「十勝開墾合資会社農場要覧」1918年より)。刊行時の社長は植村澄三郎、農場長は吉田嘉市

10年間で開墾を終えて3,600万坪もの農地を無償で得ようという渋沢らの計画は、とてもおぼつかなくなった。出資金を引き上げる合資社員(出資者)も相次ぐ。そこで渋沢栄一や社長の渋沢喜作は大倉喜八郎らと協議を重ねて、100万円の資本金を36万円に減資することと、貸付地の一部を返還して事業の縮小を図ることを決めた。その後さらに社員の退社が続いたので、減資と貸付地の部分返還を重ね、開墾の目標期間を3年延長する許可も国から得た。25人いた合資社員は6人に減ったが、残った中には札幌麦酒(旧・開拓使麦酒醸造所)の取締役、大倉喜八郎と植村澄三郎(ちょうざぶろう)がいた。

小作人へのケアも欠かせない。本当に意欲ある者を集めるために規定を改めたのだ。

当初小作人の第一種という枠組みでは、内地から十勝への旅費から現地での小屋づくりと開墾にかかる費用や種子代、そして農具代を支給して、さらに7か月間の食料も貸し付けていた。体ひとつで渡って来られたのもこの規定があったからで、そのぶん、動機の乏しい移住者が集まってしまった。そのため、一定の自費負担を求めるかわりに拓いた土地の一部を自作地にできる「開き分け」の枠も制度化した。

5期目(1902年)からは開き分けに、開拓費は自費負担として、5ヘクタールを開墾すれば4ヘクタール分は自作地にできる規定までを設けた。

「農場要覧」には、1901(明治34)年11月に渋沢栄一と喜作がそれぞれ小田農場長に当てた手紙が載っている。

栄一は、厳しい状況だが我々は諦めるつもりはなく(小生等今更放棄と申す事も出来兼ね候)、なんとしても維持するつもりだ(是非とも維持致候積に呉座候)、と書く。一気に利益を上げる望みはないが、一年一年少しでも進歩する経営をお願いしたい、と。

喜作社長は、これ以上借入れもできないので、札幌で顔を合わせて相談したいと、告げた。

小田農場長は喜作への返信で、今年は不作で日々の暮らしにも困っている小作人がいるが、安易に援助すると全体の秩序が危うくなる、と述べる。さらに移民たちは凶作を口実に苦情を言いつのり、中でも不良移民たちへの対応には手を焼いていると打ち明けた(惰民の悪漢も有之其始末は中々面倒に呉座候)。さらに、来年の目標は170戸の移住だがおそらく50戸もおぼつかない。たとえ契約できても農業の素人には成果を期待できず、こちらの苦労が増すだけ。札幌での打合せは、自分を入れて3名の事務員のうちひとりは病気でもうひとりは辞職しそうで、自分は外出もままならない、とさんざんな窮状を訴えている。

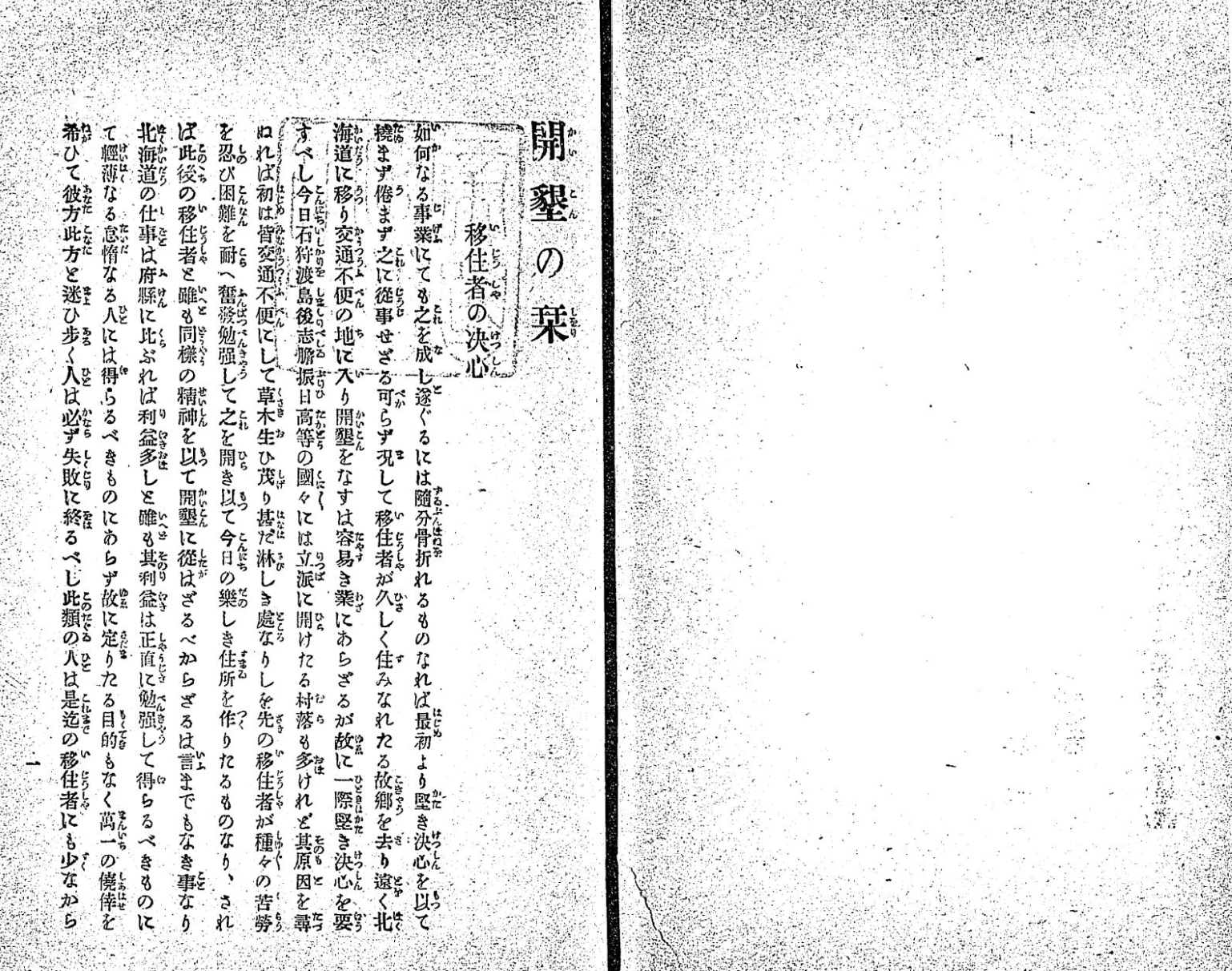

北海道殖民部が北海道への移民のプロモーションのために編んだ「開墾の栞」(1902年)の冒頭(「国立国会図書館デジタルコレクション」より)

この時代の北海道の人口はまだ150万人ほどだが、「不良移民」は小田だけの問題ではなかった。

例えば1902年(明治35)年に、内地から北海道への移住を希望する人々向けに道庁が制作した「開墾の栞(しおり)」が興味深い。冒頭に「移住者の決心」という項があり、「北海道の仕事は府県に比ぶれば利益多しと雖(いえど)も、其の利益は正直に勉強して得らるべきものにて、軽薄なる怠惰なる人には得らるべきものにあらず」、と記されている。そして、漠然と幸せを夢見て渡道して迷い歩く人は必ず失敗に終わり、あげくに「山師」とか「気の定まらぬ人」と呼ばれて世間に疎(うと)まれる、と説かれている。

そういう目に陥った移民たちがどれほどの数にのぼったことだろう。自ら「なんとかする」のではなく、迷い進むうちに「なんとかなる」と思いたがるのは、北海道民に染みこんでいく気質だろう。

十勝の開拓をテーマにした大河小説「人間の土地」で知られる吉田十四雄は、パイオニアスピリットについて、それは単に挑戦心や勇気といったものではなく、「人の住めない土地を人々の住み得る里にかえていくという大事業を、苦闘の中に一歩一歩進めていくうちに、いつかその人々の心にできあがる不屈の気魂」だ、と書いている(「北海道の農業」)。

北海道を東西に分ける狩勝峠から見る十勝の大平原(写真:谷口雅春)

1904(明治37)年)には、渋沢喜作社長が退任。後任には長男の篤二が就く。心労がつのった小田農場長は1909(明治42)年に東京に引き揚げ、そこから経営にあたることになった。しかし2年後、東京で病没。初代農場長町村が十勝に入ったのは30代末だったが、小田が十勝の土を踏んだのは50代半ばのこと。乳幼児の死亡率が高かったにせよ、日本人の平均寿命が50歳に届かなかった時代だ。幕府の金奉行(出納係)の長男に生まれ、前半生を教育者や官吏として生きた小田にとって、北方の大自然と格闘する開墾の現場は命を削るような日々だっただろう。

1911(明治44)年には、3代目社長として植村澄三郎が就いた。北海道炭礦鉄道立ち上げの幹部で、のちにサッポロビールの育ての親とも呼ばれる経済人だ。しかしなんといっても、問題は農場長だ。

小田は東京勤務になる際、親交があった内田瀞(きよし)に、新たな農場長の人選を相談していた。内田は札幌農学校1期生で、そのころは上川の鷹栖(たかす)村で松平農場の経営を担っている。それ以前は道庁の殖民課主任として大規模な調査を動かし、道内の殖民適地を選定した人物だ(「北海道殖民地選定報文」1891年)。

松平農場は、旧松江藩主の家督をついだ松平直亮(なおあき)伯爵を農場主として1895(明治28)年に創業した大規模農場で、前回ふれた雨竜農場などとちがい、道内に拓かれた華族農場のうちまれに見る成功を収めていた。内田は、同じ鷹栖村で近文土功組合の理事として地域の水田開発のリーダーだった吉田嘉市を推薦する。

岐阜県出身の吉田は、東京で警視庁に務め、30代半ばで道庁に出向。函館警察署で巡査部長などに就いた。1904(明治37)年には官を辞して鷹栖村に貸付地を得て、自力で開墾に挑んでいる。

吉田は3年ほどで初志を貫徹。地域でちょうど動き始めていた米づくりのための基盤整備に取り組む近文土功組合の理事となり、強力なリーダーシップをふるった。1907(明治40)年の夏には第一期の用水路の運用開始。この成功によって上川の水田熱は高まり、土功組合への加入希望者が急増する。「吉田嘉市先生小伝」(杉野直次編纂・草野和好改稿覆刻)によれば、「美田年と共に増加し、(略)近隣相競って土功組合を設立するに至り、其の勢いは恰(あたか)も水上に起れる波紋の四周に拡がり行くが如く」、という成功だった。

十勝開墾合資会社中興の祖。3代目農場長の吉田嘉市と妻スヱ(年代未詳・写真提供:清水町)

同小伝によれば吉田は、1909(明治42)年の暮れ、推薦人の内田瀞とともに現地の熊牛(クマウシ)に入り、開墾地を視察する。そしてすぐさま、この大地に手腕をふるうやりがいを実感した。年明けには東京で渋沢栄一や植村澄三郎らと面談して、自分ならば会社をこう動かす、と考えを述べた。その計画と人となりが認められ、吉田は十勝開墾合資会社の三代目の農場長に就任する。着任は1910(明治43)年の春だ。

吉田が訴えたことは、次のようなものだった。

会社にはすでに約10年の歩みがあったが、いまだ創業の域を脱していない。だからまずあらためて基線道路を定めて交通を開き、湿地には排水路を掘らなければならない。小作料の徴収を平等にするために、土地の生産力を正しく見極めたい。畑作と牧畜、管理と、それぞれにあった事務を統合して、なにより小作人の融和と秩序を育む。そのために自らが現場で彼らを励ますために鍬を振るいたい。その上で、近い将来にはなんとしても水田を拓いていきたい—。

吉田はその通りのことを現地で実践していく。農場を訪問した人々が、汗まみれで作業をしている吉田に「農場長はいらっしゃいますか?」などと聞いてそれが本人とわかって驚かれることも珍しくなかった。

日高山脈を背景に、豊かな黒土が拡がる現在の十勝(写真:谷口雅春)

前農場長は意欲の薄い小作人たちに手を焼いたが、吉田は自ら範となることで、農場から怠慢や飲酒、そして賭博をなくしていった。そこではなんといっても、押しの強いキャラクターと警視庁出身のキャリアがもたらす威厳が効いたことだろう。

また、どうせ収穫を増してもそのぶん小作料を余計に取られるだけだと、なげやりな仕事をする者もいた。そこで「小作人監督内規」を定めて、規律の維持に努めた。その上で、農産物品評会などすぐれた働きに対する報奨の制度や、病気や災害時の救済の仕組みを作って、小作人が安心して働ける環境づくりも進める。医院も常設した。さらに70歳以上の高齢者を対象に慰安会を開いたり、家の平和と栄えを守るために婦人たちに心得をしたためるなど、農場内の融和にも心を配った。呼びかけたのは、清潔と整頓、防火、倹約。そして栄養を考えた食生活だ。開拓の現場がいかにこれらと離れていたかが透けて見える。

農閑期には講師を招いて、農業技術や地域づくりに直結する公徳心を高めるための談話会も開いた。

開墾会社の小作人たちが熊牛に創設した社がはじまりの大勝神社。明治末に吉田嘉市が現在地に移し、大正元年には拝殿を建立。大正の「大」と十勝の「勝」を取ってこの名がある(写真:谷口雅春)

しかしなんといっても吉田の最大のミッションは、会社のために開墾を成功させて広大な農地と牧場用地を国から無償で受け取ることだ。

それにしても信用と財力がある不在地主たちにとって、東京に居ながらにして配下を動かし、原生林の開墾を成し遂げればそれがすべてただで手に入るというこの時代の北海道は、いかに途方もない夢の島であったことだろう。先住アイヌには、土地を所有するという考え方がそもそもなかった。

さかのぼれば、開拓がはじまってしばらくは、土地の案内や移動、衣食住のすべてにアイヌの人々の存在は欠かせないものだった。土地に根ざした人の助けがなければ、内地から新天地に出し抜けに渡って来た移民たちがこの土地で生きていくことなどできるはずもない。

けれどもやがて、とりわけ事業者たちにとって、先住の人々の歴史や世界観などは、自らのビジネスとは全く無関係なものになっていく。

十勝開墾合資会社は、先述のように行き詰まりを打破するために事業を縮小して、土地を返還したり分譲していた。そうした分を引いて農場は、吉田が現場に入った時点で1,700万坪ほどの規模だ。だが実はまだ国による成功検査を受けた土地さえなかった。会社が一括付与にこだわっていたからだ。しかしそれではまずいと吉田は道庁と交渉を重ねて、着任した年に開墾が進んだ土地から検査を受け、畑と牧場用地約1,400万坪の付与にこぎ着けた。さらにわずか3年間で、残された全地積の無償付与に成功したのだった。

吉田が超人的な働きをしたことには、時代の流れも背中を押している。1907(明治40)年秋には、難所の狩勝峠にトンネルが穿(うが)たれて、官営鉄道(のちの国鉄)の帯広から落合(南富良野)までが開通。清水駅(現・十勝清水駅)も開業した。これにより十勝と旭川、さらにはそこから札幌、小樽までが鉄路でつながり、人とモノの流れが一気に拡張されていた(十勝と道央をショートカットで結ぶ石勝線の開通は、はるか後の1981年)。

やがて小樽港から第一次世界大戦下で食糧難のヨーロッパへ十勝の豆類が輸出されて、十勝の豆農家や小樽商人が空前の富を得たのも、この鉄路があってこそのものだった。

十勝開墾合資会社中興の祖である吉田嘉市については、次回に深く掘り下げよう。