狩勝峠から、北に大雪山連峰を望みながら、東に広がる十勝の大平原を一望する(写真:谷口雅春)

狩勝峠から、北に大雪山連峰を望みながら、東に広がる十勝の大平原を一望する(写真:谷口雅春)

十勝開墾合資会社の創立発起人となった渋沢栄一(1840-1931)は、自らの規範とした論語を軸に経験を語った「実験論語処世談」で、北海道の風景について述べている。

「従来接した景色のうちで、私が最も其(そ)の雄大なるに打たれたのは、北海道の石狩と十勝との境界にある狩勝峠から見下した十勝平原の風光である。実に雄大なもので、コセコセしたところが無く、一寸見た丈(だ)けでは米国あたりの大陸にある風景の如く思はれ日本の景色だとは思へぬほどだ。私は、鞆津(ともつ・広島県)の仙酔島の景色や耶馬渓(やばけい・大分県)の景色などよりも、孰方(どちら)かと謂(い)へば十勝平原の如き大陸的の風光を好むものである。」

日本の近代産業の基盤づくりに幅広い仕事を重ねた渋沢栄一。十勝では十勝開墾合資会社の創立発起人となった(パブリックドメイン、1909年小川一真撮影、渋沢史料館所蔵、公開日2024年2月29日)

列強国と伍していくために日本に近代産業群を立ち上げることに邁進していた渋沢には、あたかも将軍が戦場を一望するような、狩勝峠から十勝の大平野を俯瞰するまなざしがふさわしかっただろう。一方でそのころはるか下の大地では、厳しい北方の風土と格闘しながら農地を拓く人々が土と汗にまみれていた。熊牛(クマウシ、現・清水町)で彼らを率いたのが、十勝開墾合資会社の中興の祖、三代目農場長の吉田嘉市(1864-1927)だ。

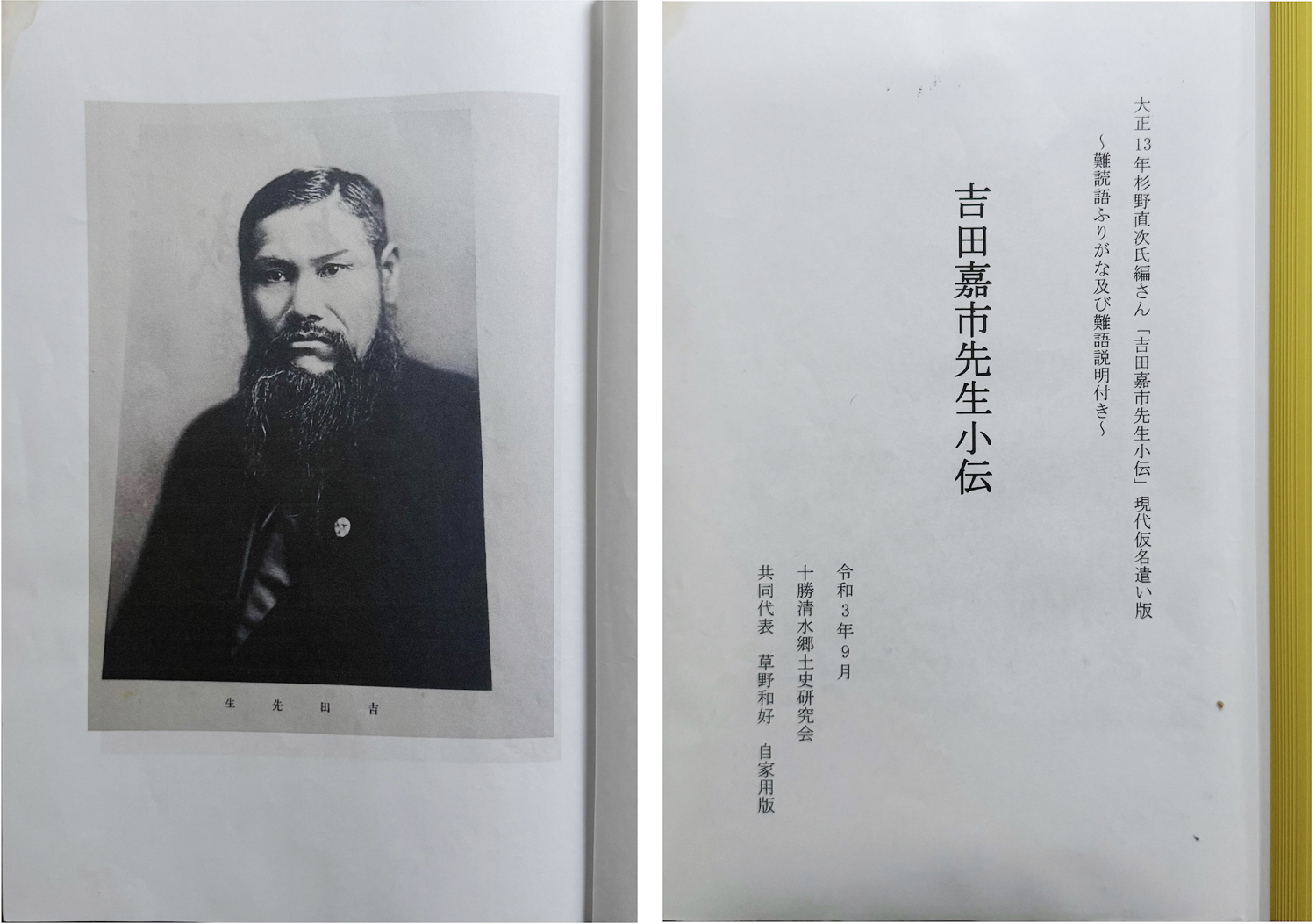

十勝清水郷土史研究会の共同代表を務める草野和好さんは2021(令和3)年、子孫の家系のほかに清水町図書館や北海道立図書館などに稀覯書として収められている「吉田嘉市先生小傳」(杉野直次編・1924年)を、もっとたくさんの人に読んでもらって郷土の先達を知ってほしいと、現代仮名遣いに改稿しながら覆刻した。

草野さんのこの労作をもとに吉田嘉市の半生をまとめてみよう。

新天地で江戸時代の日本の農業とは一線を画す展開をめざした十勝開墾会社の立ち上げは、渋沢栄一が構想した近代産業の一脈だった。そのビジョンを現場で担った人物が、どのような半生をおくったのかを俯瞰することにも意味があるはずだ。

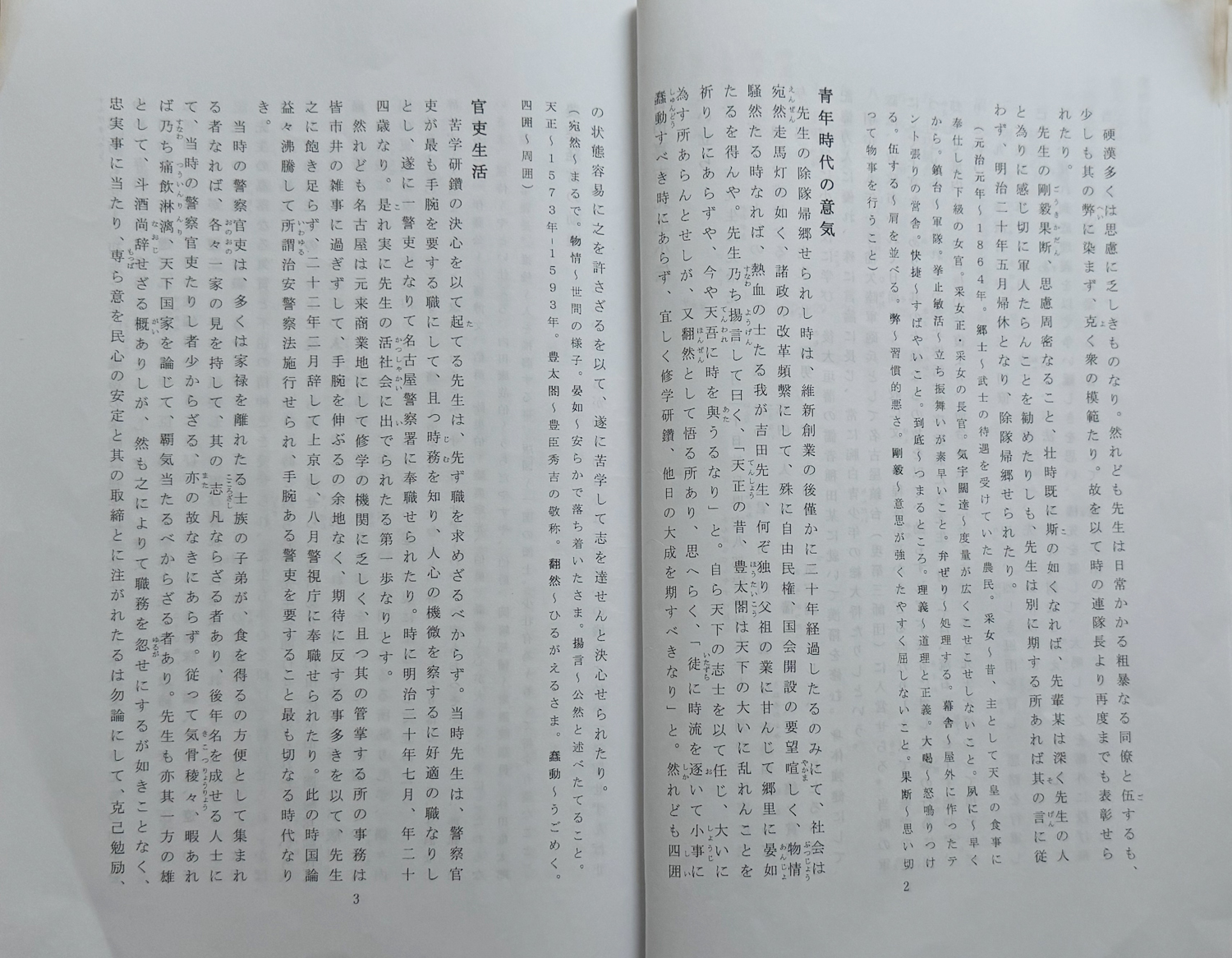

1910(明治43)年に十勝開墾合資会社の三代目農場長となる吉田嘉市。上川から十勝に入ったころか(写真提供:吉田幸彦)

吉田嘉市は1864(元治元)年、岐阜県安八郡安井村(現・大垣市)に生まれた。家は郷士(有力農民)で、父は縁戚の豪農の事業を担う人望家。嘉市は四男だった。

幼いときから丈夫な体と強い心をもち、頭脳明晰。漢籍もおさめて、言論に強かった。わんぱく少年たちの総大将だったという。20歳で陸軍省名古屋鎮台に補欠陸軍砲兵として入営する。当時は軍の組織づくりが始まって間もなく、教養や徳とは無縁で粗暴な上官も少なくなかった。

北海道では道庁が設置された1886(明治19)年の秋。激しい風雨と悪路を進む演習があり、吉田の機敏で正確な一挙手一投足に嫉妬したある軍曹がやみくもに彼に制裁を加えようとした。しかし怒った吉田は、道理が通じる相手ではないと、これを一喝。逆に軍曹を投げ飛ばしてしまったという。常識であれば厳しい処分が下るのは当然だが、日ごろ模範兵として認められていたので、その軍曹の上司からは予想に反して表彰された。彼は思慮浅く乱暴な気質の組織に、決して染まらなかったのだ。

吉田を評価する上官たちはこのまま軍人の道を進めと説いたが、ほどなくして除隊。嘉市は帰郷を選んだ。

40代後半の渋沢栄一が札幌麦酒会社(元・開拓使札幌麦酒醸造所)創立の発起人総代を務めたり、石川島造船所(現・IHI)創立委員の仕事をしていた明治20年代初頭。日本の社会は維新の軸になった薩長藩閥の専制に対して、国会開設や憲法制定を求めた自由民権運動の最終盤を迎えていた。

渋沢よりひと世代下で熱い血が騒いだ吉田青年は、志を持って研鑽を積もうと考える。そして近代国家にふさわしいスキルを身につけながら時代の流れや人生の機微を学ぶには、郷里からほど近い大都市名古屋で、警察官吏になるのが良いだろうと考えた。

すぐ行動に移して、2年近く警察署の仕事を経験してみた。しかし元来商業地であった名古屋でつめる程度の修学では飽き足らない。次に東京の警視庁に成長の場を求めた。25歳の年だ。

当時の警察官吏には新時代への血気に満ちた旧士族の子弟も多く、自らが理想とする国家を論じる気骨が日常に満ちていた。

小伝には、「痛飲淋漓(りんり) 天下国家を論じて 覇気当たるべからざる者あり 先生も亦其一方の雄」(あふれしたたるほど酒を飲みながら天下を語り、向かうところ敵なしの者がいて、吉田はその代表のひとり)、と書かれている。

前回の稿では、怠慢で博打(ばくち)にうつつを抜かす者も多かった十勝開墾合資会社の小作人を吉田が厳しく指導したことにふれたが、警察でキャリアを積んだ農場長であれば、十勝でのそうしたふるまいには納得するしかないだろう。

十勝清水郷土史研究会の草野和好さんが現代仮名づかいで覆刻した「吉田嘉市先生小伝」

1893(明治26)年には時の総理大臣伊藤博文を警護する係になった。その翌年、大国清との戦いが勃発すると後備隊に編入されて大陸に渡り、遼東(りょうとう)の地を転戦。日本が勝利すると再び警視庁に戻った。今度は外務大臣陸奥宗光の警護を務める。幕末に結ばれた列強国とのあいだの不平等条約の撤廃に取り組み、日清戦争では伊藤博文とともに全権として講和を仕切った陸奥は、吉田のおおらかで粘り強い仕事ぶりを好み、彼をつねにそばに置いたという。台湾が清から日本に割譲されると、吉田を台湾で重職につかせようという動きもあったが、高齢の陸奥が大臣を辞したこともあり、実現しなかった。

吉田は警護の任務をつづけながら次のステップに進むべく、給料のほとんどを書物に当てて学問を欠かさなかった。そして35歳になり、代々実家のなりわいでもあった農業で生きていこうと決心する。農業、とりわけ米づくりは国家の基盤であるにもかかわらず、農民の立場は弱い。この矛盾に立ち向かうことが自分の使命だと自覚したのだった。

新天地の北方に興味がつのり、北海道警察部長(武久克造)が上京したおりに面談したところ、やはり北海道こそが次の半生を賭けるに足る場所だと確信した。しかし親しい縁者や友人たちに思いを打ち明けると、将来を約束されたお前がなぜ暗黒の未開地である北海道になど行かなければならないのだ、と呆れられるばかり。だが吉田の決心は揺るがなかった。

彼は時の道庁長官園田安賢が上京する機会を得ると、東京の自邸を訪ねた。そして開拓の状況を聞きながら、自らの思いを訴える。道庁長官にすぐ面会がかなうのは、政界の上層部と日常的に接していた仕事と人間力のたまものだろう。園田はこれを歓迎してすぐ手を回し、警視庁から道庁への出向という形を整え、吉田の渡道が実現する。1899(明治32)年のことだ。第5代の長官園田は薩摩閥で、辣腕(らつわん)をふるい8年にわたって道庁を束ねた。しかし土地処分の乱発などで綱紀はゆるみ、「新北海道史」(北海道)では、園田時代の道庁は伏魔殿といわれた、とある。吉田のようなまっすぐな人間もそうではない邪(よこしま)な人間も、道庁に群がる野心家は玉石混淆だったのだ。

吉田がまず就いたのは、函館警察署の亀田分署長。ここではさっそく、治安や風紀の乱れを憂(うれ)い、毎夜ひとりで賭博常習者の家をまわって、彼らに諄々と説教を重ねた。結果、函館でこの所轄内だけ賭博犯罪がなくなったという。また明治期の北海道の官僚の腐敗はさまざまに語り継がれているが、吉田は同僚だろうと上司だろうと、いっさいの私情を捨てて公正な職務を貫き、30名以上の警察官吏を処分に追い込んだ。その上で、警察に引き留める強い声を背中に、自分がしたいのはあくまで農業なのだからと、計画通り職を辞すことにしたのだった。

底知れぬ恨みをかったであろう吉田だが、彼はその後、そうした相手と逆にいっそう交誼を厚くした、と小伝は述べる。

初代首相、枢密院議長、初代韓国統監などを歴任した伊藤博文(左)。伊藤博文内閣の外務大臣として条約改正を実伝させた陸奥宗光(パブリックドメイン、伊藤博文写真は1909年撮影・公開日2022年2月10日、陸奥宗光写真は1897年撮影・公開日2012年1月4日)

辞職に先駆けて20世紀最初の年(1901・明治34年)の秋、吉田は米づくりの状況を見るために、休暇をとって鉄路で上川に入っていた。札幌から旭川へ鉄道が延びたのは、ようやくその3年前だ。

上川支庁長を訪ねて土地の貸与を請うと好意的に迎えられ、ほどなくして鷹栖(たかす)村の近文(ちかぶみ)で10ヘクタールあまりの湿地樹林地を得た。畑作が目的であればもっと良い土地はあったが、彼が見据えるのはあくまで米づくりだ。その根底には、農は瑞穂の国の基盤であり国富の源泉だ、という信念があった。畑作には向かない近文の原野こそ水田として開発すべきだという声も上がっていた。しかし当時はまだ、本格的な灌漑施設もない時代だ。

1902(明治35)年の春に警視庁を辞すと、まわりの冷ややかな目に臆することなく、夫人とともに鷹栖村に入った。

そこからは、まず木を伐り小屋を掛け厩舎を建てる、一般の入植者と同じ死に物狂いの暮らしが始まる。「旦(あした)に星を戴きて出で、夕に月を踏みて還る」日々だ。実家が農家とはいえ彼自身の実体験は乏しく、その上道北の厳しい風土と格闘するに及び、小豆や黍(きび)などを蒔いた最初の年は全くの無収穫に終わってしまった。近隣の農家からは、作業のひとつひとつがいかにも素人仕事に見えたという。小豆を麦と同じように播(ま)いたために、成長すると無残なかたまりになってしまい笑いものになった。

しかし一方では湿地を排水して牧草を育てるなど、既成概念にとらわれない取り組みを果敢に行い、冬期には炭を焼いて、それを、札幌から旭川町(現・旭川市)に移ったばかりの陸軍第七師団へ納めることにも成功した。師団兵舎など基地の建設を一手に請け負ったのは、十勝開墾合資会社の中心メンバーでもあった大倉喜八郎だ。

このペースで、貸し下げを受けた土地のすべては、3年目には開墾を終えた。さらに5年目(1907年)には、隣接地の権利を譲り受けて住宅や厩舎を新築してみせた。この間1905(明治38)年には、吉田の入植前にすでに動き出していた、石狩川水系から水を引いて水田開発を進める近文土功組合の理事に推されている。ついで鷹栖村一級村会議員にも就いた。新たな境遇で貪欲に学ぶ、有言実行の信念の人という吉田の人物像は、短い期間ですでに広く認められていたのだった。

組合員の利害や人間模様が重なり合う水利の設計と工事を進めるには、吉田の強いリーダーシップが欠かせなかったことだろう。加えて工事のころはおりしも日露戦争の終盤で、社会の表層は半ば興奮状態にあった。北方の開拓地でも例外ではない。工事を請け負う人夫たちの言動は荒く、彼らを威厳を持って叱咤激励できるのは吉田の胆力と人間力があってこそのものだった。組合は1907(明治40)年、1,200万坪の水田と溝路延長60キロに及ぶ、一期分の大工事を無事完成させる。

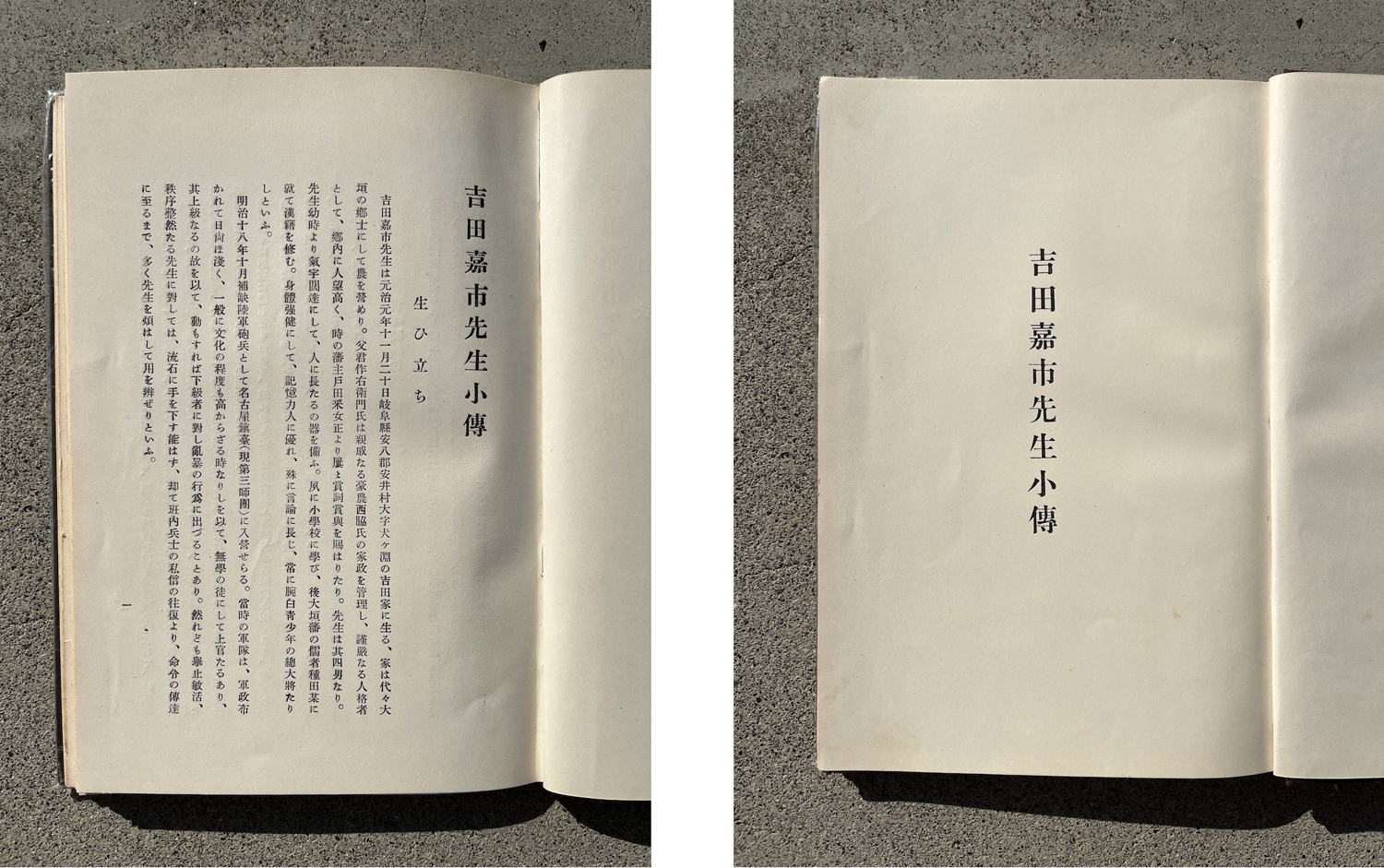

農場長就任間もない1912年8月。札幌の武林写真館で内田瀞(中央)らと撮られた写真(左・吉田嘉市)(写真提供:吉田幸彦)

近文で成功しつつあった吉田は、しかしそれだけでは満足しない。次は朝鮮半島に渡って開拓に取り組みたいと、上川のリーダーのひとり、松平農場の内田瀞(きよし)に相談した。内田は札幌農学校1期生の農学士。青年時代に道庁の殖民課主任として、道内の殖民適地選定を率いた人物だ。

日露戦争(1904-05)以後朝鮮半島で権益を拡張して、やがて韓国併合に至る日本だが、吉田の動機には、かつて仕えた伊藤博文がその最前線(初代韓国統監)にあったこともあずかっていただろうか。すでに40代になっていたが、大陸へ、のちにはさらに南方へと、日本が版図(はんと)拡張に猛進した時代の勢いは、吉田をなお動かそうとしていた。

だが前回ふれたように内田はそのころ、実績が上がらず行き詰まっていた十勝開墾合資会社から、不在となった現場のリーダーにしかるべき人物を推薦してほしいと頼まれていた。内田は、これ以上の適任はないだろうと吉田に声をかける。朝鮮行きを計画していた吉田に内田は、日本にとっては大陸の前に北海道の開拓こそが急務なのだと力説して、ふたりで十勝を視察する。現地を見て、吉田もそのことを実感していった。

ここからの吉田のあゆみは、先回ふれた十勝開墾合資会社の三代目農場長の実績となる。

1924(大正13)年に刊行された「吉田嘉一先生小傳伝」(写真提供:吉田幸彦)

吉田嘉市の半生を詳述する「吉田嘉市先生小傳」(杉野直次編・1924年)は、これまでは清水町図書館や北海道立図書館の書庫に眠るばかりで、稀覯本だから貸し出しも受けられず、一般の人が手軽に読めるものではなかった。

小伝は吉田が還暦を迎えた1924(大正13)年に編まれたもので、著者の杉野は、実際に吉田のもとで働いていたと思われる人物だ。本の序には当時の十勝開墾会社社長植村澄三郎と、親交があつかった内田瀞の文章が載っている。また同社創立発起人を務めた渋沢栄一の詳細な資料集「渋澤栄一傳記資料」(54巻)には、この年の8月、「杉野直次ノ懇請ニ応ジ、題字を寄ス」という記述がある。つまり編者と内容ともに、これは信頼に足る第一級の史料だ。

この小伝を深く読み込んで誰でも読めるテキストにしてみたいと、かねて考えていたのが、十勝清水郷土史研究会の共同代表、草野和好さんだ。草野さんは難読語にかなを振り、難しい語句には註をつけて、自宅のパソコンから出力してファイルにまとめた。とりわけ清水町の人々に、まちの源流で仕事をした先達のことを学ぼうと呼びかけたかったという。関係者や希望者に進呈すると、たいへん喜ばれた。

2019(令和元)年に発足した同会は、NHKの大河ドラマ(「青天を衝け」)や新1万円札のモチーフに渋沢栄一が取り上げられることが話題になったことを追い風にして、地域の歴史をあらためて掘り下げる活動を展開している。

本稿もこの小伝がもたらしたテキストのひとつだが、さらに筆者は草野さんから、吉田嘉市のひ孫にあたる吉田幸彦さんを紹介していただいた。幸彦さんがお住まいの音更町(十勝管内)は、50代半ばで吉田嘉市が米づくりのために移り住んだ土地だ。吉田さんはいま、自身が生まれた家でもある、嘉市が1919(大正8)年に万年に建てた家の整備に取り組んでいる。

北海道開拓の大きな歴史の裾野には、おびただしい数の個人の小さな歴史が息をしている。その小さな呼気に思いがけなくふれるとき、僕たちは大きな歴史の読み方や見え方について、より深い場所から広く考え直すことができる。

吉田嘉市をめぐる物語をさらに続けたい。

吉田嘉市が1919(大正8)年に音更町万年に建てた旧邸宅。これを残そうと取り組んでいる、嘉市のひ孫吉田幸彦さん(写真:谷口雅春)