実際に見る鉄丸(てつがん)は、思っていたよりも小ぶりで、容易く動けるように感じる。だが、鉄の塊なのでずっしりと重い。館内では同じ重さのおもりを足で引く体験ができる。やってみると、少しのあいだなら我慢できるかもしれない、などと思う。だが何日も、何週間も、もしかすると1年も、となると苦痛に違いない。しかも、囚人には命がけの労働が強制されていた。

囚人は塀の外での外役(がいえき)労働に使役された。1881(明治14)年、道内初の集治監(しゅうちかん。国立の刑務所)として現在の月形町に設置された「樺戸(かばと)集治監」では、初期は農地開墾、のちに道路開削が外役労働のメインとなる。当時、北海道内陸部の開拓が進んでいなかったため、国は囚人を使って足がかりとなる道を開削することにしたのだ。また、ロシアに対する北方防衛強化の目的もあった。

今に残る「旧樺戸集治監本庁舎」は1886(明治19)年建造。開監した明治14(1881)年の本庁舎は火災で消失した。位置は開監時から変わっていない。庁舎内では開監にいたる時代背景や、再現した典獄室などを展示。2018年、道内5カ所の集治監は「北海道遺産」に選定された

1886(明治19)年、まず樺戸集治監と三笠市にあった空知集治監を結ぶ峰延(みねのぶ)道路(現在の道道275号の一部)の開削が始まる。一帯は特にひどくぬかるんだ泥炭地で、囚人たちの体力が限界に達するほどの過酷な難工事だった。

学芸員の野本和宏さんによると、「作業するときは二人一組になり、腰を鎖でつながれていました。体の動きを抑制することで、脱走や暴動に発展しないようにしていたのです。そんな状態で過酷な労働をさせられていたことは、想像を絶します」。

こうした苛烈な扱いには、「悪徒(悪党)」である囚人を極限まで使い倒すことで工事費が安く上がる、もし命を落としても監獄費の節約になるので一挙両得だ、という国の思惑があった。つまり、国策として囚人が残酷に利用されたのだ。

現在の国道12号の基盤となったのも、樺戸集治監と空知集治監の囚人が開削した道路だ。三笠〜旭川間の約88kmを、おびただしい犠牲者を出しながら完成させた。とくに、滝川〜美唄間は現在「日本一長い直線道路」で知られるが、囚人によって拓かれたことはあまり知られていない。

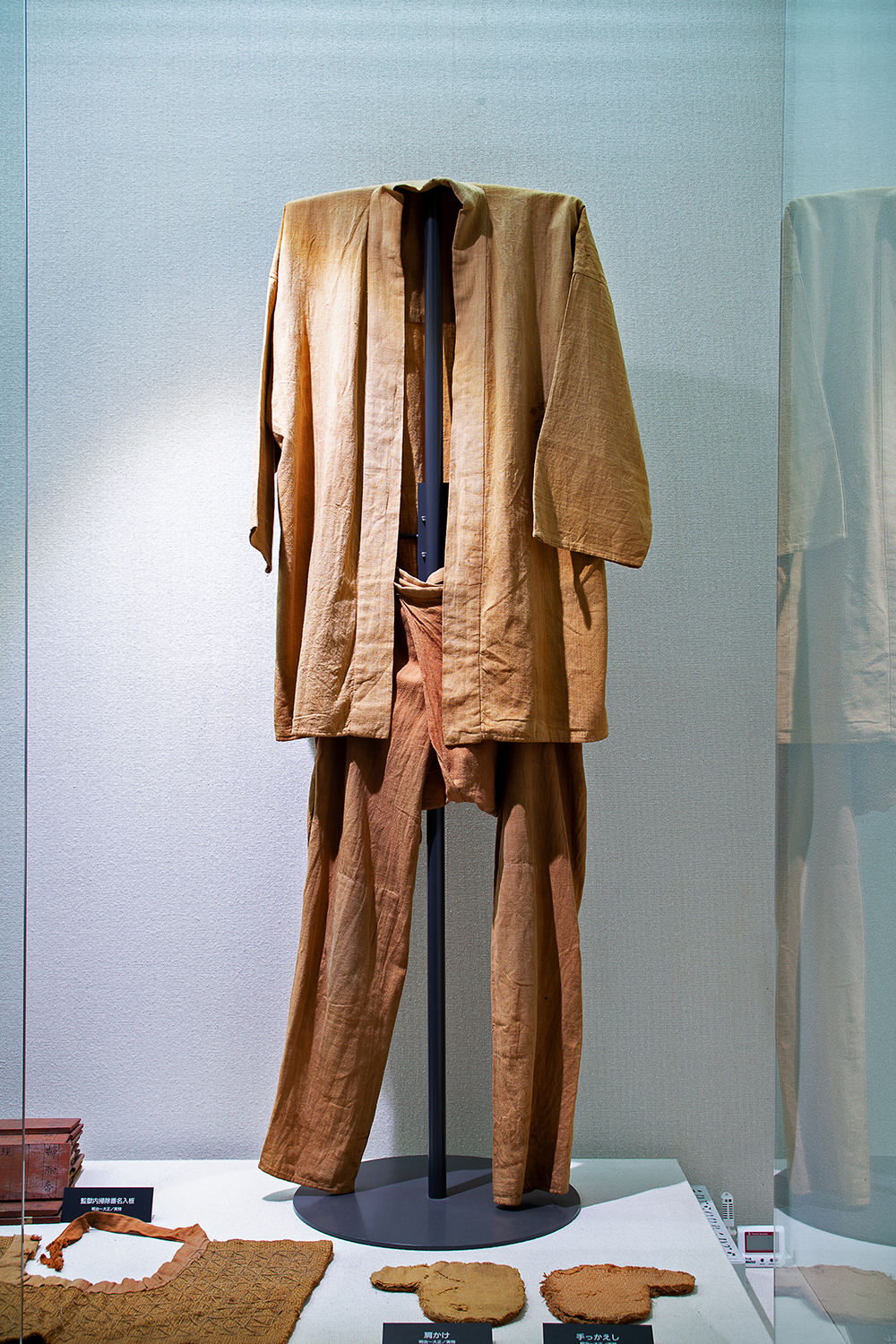

囚衣(囚人服)は全国共通で赭色(しゃいろ。赤褐色)と決められていた。目立つ色で脱走を防ぐほか、当時の男性が女性の色として認識していた赤を着せて辱めを与える意味もあったという。北海道は極寒の地のため手袋などの防寒具も備わっていた

ジオラマによる囚人の労働の様子(月形樺戸博物館 提供)

道内には、樺戸集治監を皮切りに空知、釧路、網走、十勝の5カ所の集治監が設置された。では、「悪党」として収容された囚人とは、どのような人たちだったのだろう。

明治初期の1870年代、新政府に反発する士族の反乱が頻発し、政治犯として逮捕された者が増加した。とくに、西郷隆盛による西南戦争に関わった者を収容するため、中央から遠く開拓間もない北海道に集治監が増設されたのである。

樺戸集治監の初代典獄(てんごく。刑務所長)に就任した月形潔(きよし)は、西郷軍を討伐する部隊の一隊長として西南戦争に出征した人だった。

月形は、政治の中心だった薩長の出身ではなく福岡藩出身。いとこにあたる月形洗蔵(せんぞう)という人は、天皇中心の世を目指した勤王の志士であり、坂本龍馬らに先駆けて薩長同盟を画策していたという。しかし、弾圧され藩主に斬首された。そして月形自身も、一族の者として入獄していた過去を持つ、というのが意外だ。いわば「悪党」側だったのが、明治維新後は「悪党」を管理する側に変わったのである。ある意味、月形も時代に翻弄された一人と言えるのかもしれない。

町名(当時は村)の由来となった初代典獄・月形潔。西南戦争での功績が認められ、集治監建設地の調査団長を命じられた。1881(明治14)年、樺戸集治監の初代典獄に就任。旧士族の政治犯に対応する看守たちの剣術師範として、元・新選組の永倉新八(杉村義衛)を招へいしたことでも知られる

(月形樺戸博物館 提供)

2代目典獄の安村治孝(はるたか)も西南戦争に従軍し、西郷と死闘を繰り広げたと伝わる。博物館では、西南戦争に関連する錦絵の原画を収蔵・展示している。道内では珍しい錦絵のコレクションがあるのは、月形町出身の錦絵コレクターから寄贈されたからだ。

西南戦争での西郷隆盛(左)と安村治孝(右)の戦いを描いた錦絵「城山大進撃西郷決戦之図」(明治10年)。錦絵は旧樺戸集治監本庁舎の展示室で2点ずつ、2〜3カ月ごとに入れ替えて公開されている

「この8月8日に2点寄贈があり、全部で7点になりました」と野本さん。そのコレクターは、月形町で木工所を営んでいた祖父が、樺戸集治監の教誨堂(きょうかいどう)の建設に携わったというつながりがあるという。

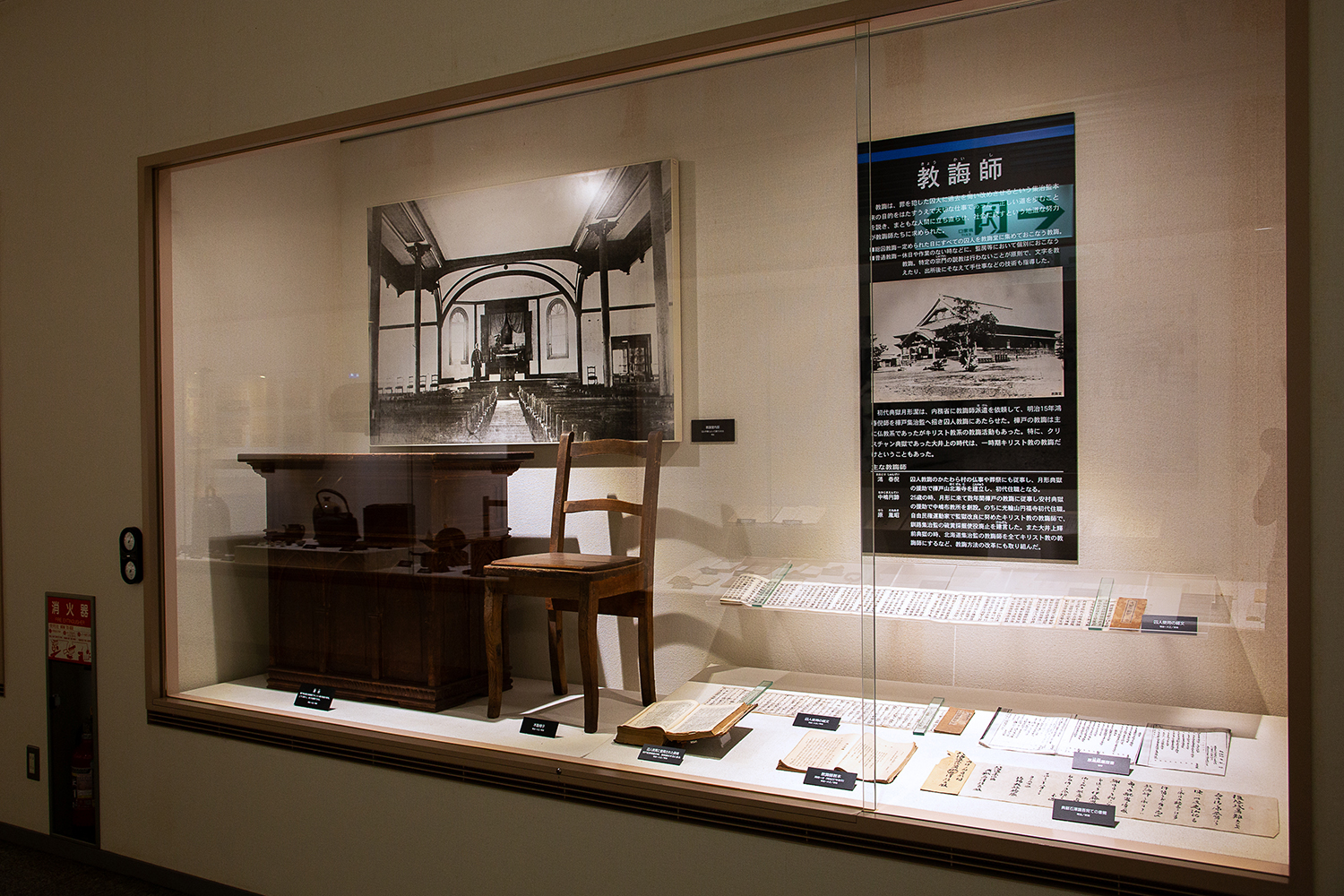

教誨堂とは、囚人に行いや考えを悔い改めさせるための施設で、仏教などの聖職者が教誨師となり教え諭した。とくに3代目典獄の大井上輝前(おおいのうえ てるちか)はクリスチャンであり、キリスト教による教誨を重視した。

キリスト教の精神は囚人の扱いにも及び、過酷で危険な労働への従事を廃止する。また、アメリカ留学の経験から野球を教えた。たんに罰するのではなく教化に力を入れた大井上だったが、内部の反発を受け退任に追い込まれたと伝わる。その際、道内の集治監の教誨師が総辞職して抗議したという。

教誨堂関連の展示。教誨堂は仏教とキリスト教の両方で使用できる作りだった。大井上典獄の時代にはキリスト教が中心となり、椅子を設置するなど西洋式に改められた

ただし、人道的に見える扱いの中にも、依然として鉄丸はあった。それは樺戸集治監が廃監になる1919(大正8)年まで続くのである。

今から40年ほど前、囚人たちによって建造された上水道跡が発掘された。2代目の安村典獄が就任した明治18年ごろの建造と思われ、ダムも建材のれんがも、送水用の木管も囚人が作った。れんがの中には、「オゝアツイ コレモ国家ノタメダ 流汗淋漓(りゅうかんりんり)」の文字と、レンガ製造作業の絵が刻まれたものが見つかっている。労働の辛さの吐露だけではない、使命感のようなものが伝わってくるのはなぜだろう。

野本さんは「資料を見ていると、囚人たちが、なぜここまで北海道や国のために頑張ることができたのだろうと考えさせられます」と言う。国家によって「悪党」とされた人たちは、なにを思って苦役にあたっていたのだろうか。

囚人たちが道を拓いたことで開拓は飛躍的に進み、現在の北海道の礎となったのは確かだ。その彼らに科せられた鉄丸は、冷たく重く、北海道の歴史の中に存在し続けている。

月形樺戸博物館

北海道樺戸郡月形町1219

電話:0126-53-2399

開館時間:9:30〜17:00(入館は16:30まで)

開館期間:3月20日〜11月30日

休館日:無休 ※冬期は休館

入館料:一般300円、高校・大学生150円、小・中学生100円

※北海道博物館「新選組 永倉新八と会津藩士 栗田鉄馬 ―二人のサムライが歩んだ幕末・近代―」展でも関連の資料を展示中(9月15日まで開催)