一見、これが巨大なゾウの骨の化石だとはわからないだろう。それも、ナウマンゾウの頭の骨だとは。

館長で学芸員の添田雄二さんによると、発見当初は、この骨の化石がどこの部位なのかわからなかったという。しかし、地中で空洞の部分(気房 きほう)に砂や泥が詰まり、ゾウの含気骨特有の、気房の丸い形(写真の下の部分)が表れていたため、それに気づいた共同研究者がナウマンゾウの頭骨の一部であると教えてくれた。丸い形のまわりにあるのが、空洞を仕切っている骨梁(こつりょう)という部分だ。

細長い形で取り出されたうちの半分以上が一緒に剥ぎ取った地層で、骨の部分は約7センチ四方と小さい。だが、ここ忠類でナウマンゾウの頭骨が見つかったことは、非常に大きな意味を持っている。

見つかった含気骨の化石の部分と、アジアゾウの含気骨。気房は丸みを帯びた部分があり、その形が化石に残されていたことで、ナウマンゾウの頭骨の一部と判明した

ナウマンゾウは、約34万年前、大陸から日本に渡ってきたゾウだ。当時は比較的暖かい地域に生息し、氷期に大陸と陸続きとなった対馬海峡を通ってきたと考えられている。さらに一部の集団が北上しながら寒さに適応して、北海道となる地には約12万年前に到達する。そして、約2万6千年前に絶滅した。

「忠類(ちゅうるい)ナウマン象」と呼ばれるこの化石は、1969年7月、忠類村(現・幕別町忠類地区)で道路工事中に偶然発見された。最初に見つかったのは2つの歯の化石だった。緊急発掘ではキバや左前足の骨、左の肩甲骨など体の左側の化石が相次いで見つかり、1頭分が埋まっているとして翌70年6月に大規模な発掘が始まる。そして右側も見つかって、ほぼ1頭分が掘り出された。

1970年の大規模発掘の様子。見えているのは左右の腰骨(忠類ナウマン象記念館 提供)

ナウマンゾウの化石は全国で見つかっているが、全身がまとまって見つかることは珍しい。「忠類ナウマン象」として一躍全国に知られることとなり、展示用の全身骨格標本が多数作られた。

「忠類ナウマン象」は、国内の4タイプの全身復元骨格標本のうち、最も多い23体が作られ、国内外の博物館で展示されている。第1号は北海道博物館にあり、これは第5号。頭骨は千葉県の標本を参考に作られた

のちの研究で、背中の盛り上がった部分は3カ所ではなく2カ所と判明したが、あえて前のまま展示し、研究が進むと変化することを伝えている

しかし、このナウマンゾウの化石にはいくつかの謎が残されていた。それは、発見されたときの状態にある。体の左半分は骨の関節が外れてバラバラに見つかったが、右半分は関節がほぼつながったままだった。なぜ、左と右でこんなに差があるのか? さらに、ほぼ全身とはいえ、見つかった背中の椎骨(ついこつ)と、肋骨(ろっこつ)の数があまりに少ないのも不可解だった。

道路の側溝(ツルハシが刺さっているところ)を境に、向かって左が69年、右が70年の発掘部分の復元。以前、左右のキバは並べられていたが、右のキバはこの範囲外から見つかったため外すなど、正確な展示へと変更した

このことはナウマンゾウの死の真相ともつながっている。発見時、右すねの骨が地面に垂直に立つように埋まっていたことから、かつて深い沼があり、右後ろ足が泥にはまって力尽きたというのが定説になっていた。これに異を唱える研究者はいたが、具体的な調査は行われないままだった。

時が経ち、2007〜2008年にかけて様々な分野の専門家らによる本格的な地質調査が実施された。この調査に添田さんも参加していて、彼らの指摘で初めて定説に疑問を持ったという。そして2019年、やはり地層に深い沼の痕跡はなく、洪水が何度も起こる場所だったことが判明した。

調査から導き出された新たなシナリオはこうだ。ある日、1頭のオスのナウマンゾウが川の近くで倒れた。高齢だったので命が尽きたのかもしれない。彼は右を下にして倒れたため、上になった左半身は風化が進んだ。そこへ洪水が起こり、左半身の骨は土砂とともに流され散らばった。洪水は何度も起き、右半身はつながったまま流されて土砂に埋まっていったと考えられる。

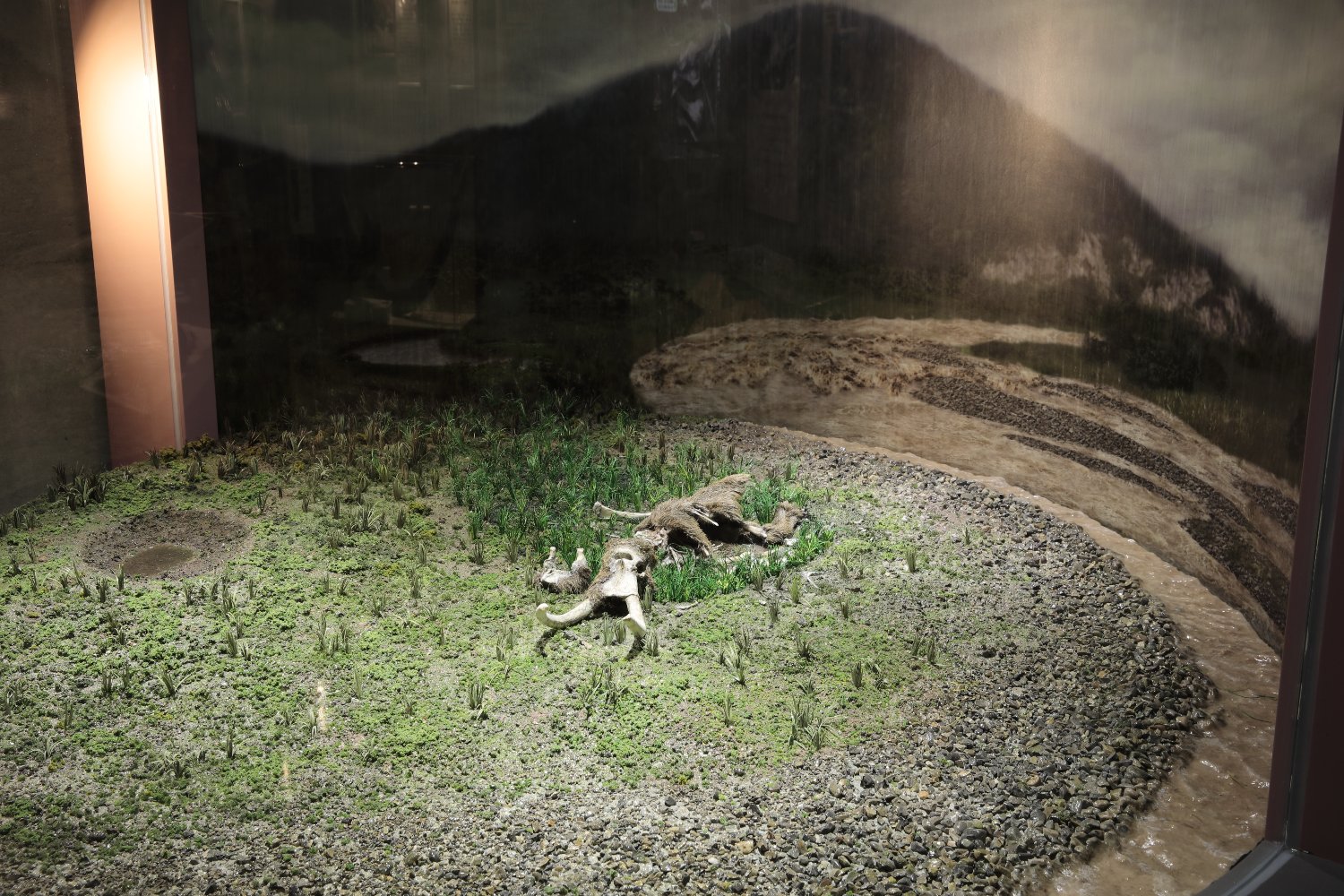

倒れたナウマンゾウと迫りくる洪水のジオラマ。以前は、沼にはまった様子を展示していたが、2024年の館のリニューアルで作り替えた

左と右では状態が異なるのも、これで説明がつく。死因の根拠となっていた右すねの骨は、急斜面だったところに流され、偶然立ったような状態になったと2007〜2008年の調査メンバーが学会で報告した。そこで、椎骨と肋骨が少ないのは、洪水で流されたからではないかと添田さんは推測した。「未発掘の洪水の流れ道だったところにはまだ埋まっているはず。そう考えて掘ってみることにしました」。

この2024年10月の発掘で見つかったのが、含気骨という頭の骨の一部だった。頭骨は、1969年の緊急発掘では粉々の破片の状態で見つかり、道路工事の重機に破壊されて残っていないと思われてきた。しかし、洪水で流されたとしたら、まだ頭骨の一部が埋まっているのではないか。今回の発見によって、その可能性が一気に高まったのだ。さらに椎骨と肋骨も新たに見つかるかもしれず、まだまだ目が離せない日々が続く。

道内唯一のナウマンゾウの専門博物館として1988年に開館してから、展示内容は当時のままだったが、2024年3月、上記のような2000年代の研究成果を反映させてリニューアルオープンした。

ナウマンゾウに関する最新の情報はもちろん、添田さんが特に力を入れているのが地域との連携だ。ロビーに忠類地区の特産品・ゆり根に関することや、まちの記憶につながる物を収集し、郷土の展示コーナーを新たに開設した。2021年に添田さんが着任するまで学芸員が不在だったこともあり、地域の歴史が失われる危機感を抱いたという。添田さんは「地域に必要とされる博物館であること」を目指して、地域の人が博物館に関わる仕掛けづくりを積極的に行っている。

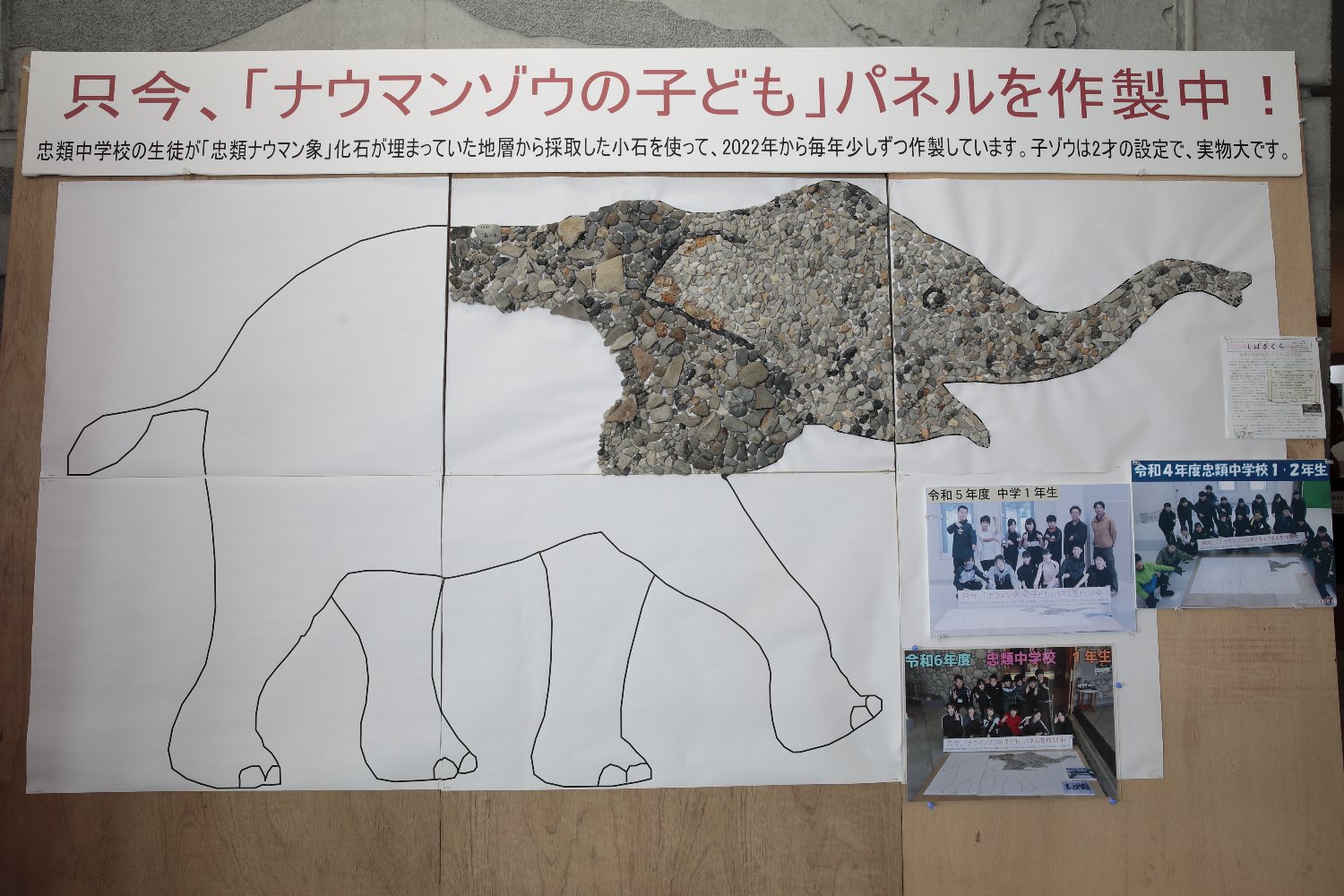

地元の中学校の発掘体験時には、現場の洪水の礫(れき)でナウマンゾウのパネルを制作。研究成果の周知とともに、子どもたちに地域の宝として誇りを持ってもらう工夫だ

2025年は、地元の小学生とともにナウマンゾウのぬいぐるみを作り上げた。キバの角度や背中のラインなどは添田さんら研究者の監修で忠実に再現しており、本格的なミュージアム・グッズ、そして忠類ならではのお土産として大人気だ。

「忠類ナウマン象」のぬいぐるみ。公募で「るい」と名付けられた。寒冷地で生息していたため体毛を長めにするなど地域性にもこだわった。後ろの骨格標本と異なり、背中の盛り上がりは2カ所に修正されている

そして10月18日、ナウマンゾウで地域づくりを行う4自治体による「全国ナウマンゾウサミット」が、ここで開催される。学術的な視点ではなく、地域の視点で、ゾウ化石の価値を活用する方法が話し合われるという。

発見から半世紀以上の時を経て、忠類のナウマンゾウは、再び生き生きと動き始めている。

忠類ナウマン象記念館

北海道中川郡幕別町忠類白銀町383-1

電話:01558-8-2826

開館時間:9:00〜17:00(入館は16:45まで)

休館日:火曜(祝日の場合は翌日)、年末年始

入館料:一般300円、小・中学生200円

WEBサイト

日時:2025年10月18日(土)13:30〜16:00

会場:忠類ナウマン象記念館

参加申し込み方法:電話(01558-8-2826)にて受付。※先着70名

※Zoomでのオンライン参加も受付。詳細は下記ページを参照。

参加料:無料

*体験講座「化石体験ミニ発掘」(10月19日・有料)も実施。詳細は下記ページを参照。

https://www.town.makubetsu.lg.jp/kyouiku/rekishibunka/naumanzo/15110.html