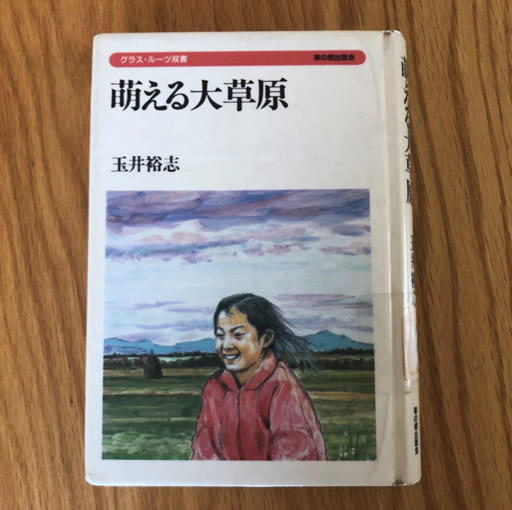

弱き立場からみる酪農の現実と希望

初夏の別海町を往く。どこまでも続く緑の牧草地と雲一つない青空。そよ風には、生命の息吹が感じられる。別海町はまさに北海道を代表する風景を有する町である。そして、もう一つの北海道代表は酪農。生乳の生産量日本一であり、北海道の酪農のトップランナーといえる。

別海町内の牧場

玉井は、昭和33(1958)年、パイロットファームに応募して、別海町に入植した。パイロットファームとは、機械を導入する先駆的な実験農場で、根釧台地には昭和39(1964)年までに360戸あまりが入植した。

おれは将来、農民として生き、きっと自分なりに理想の農村生活を打ち立ててみせる。つんのめるほど働いて、年老いて疲れはてて、ただ死んでいくみたいな、みじめな人生なんて、まっぴらだ。馬車馬じゃあるまいし。

「晴耕雨読」。これが玉井の理想的な生活であった。晴れた日には野外の作業をし、雨の日には文学書を読みふけるという、たったそれだけの夢しか持っていなかった。しかし、その夢はすぐに破れた。飼育するよう指定されたジャージ牛は、根釧台地の厳しい風土にあわず、乳量は仔牛に飲ませるほどしかなかった。しかも、そのジャージ牛は流産を引き起こすブルセラ病の病原菌まで持ちこみ、離農する人が相次いだ。

玉井はブルセラ病の難は逃れたが、新たな試練が待ち構えていた。小学校に入学したばかりの次女・とよ子が交通事故に遭い、長期間、入院してしまった。その最中に起きたのが、酪農家にとっての命である「仔牛」の死だった。

仔牛の遺体は四つであり、それには四つの墓穴が必要なことはわかっていたのだが、もう私の体力は限界をこえ、縦が一メートル五十センチ、横幅が一メートル二十センチ、深さが地下凍結の層を入れて一メートル五十センチの穴を、二つ掘るのがやっとであった。

仔牛が死んだのは昭和46(1971)年の大みそか。4頭とも肺炎だった。その原因は、忙しさにかまけて、寝わらを毎日、取り替えなかったためであった。仔牛はデリケートな生き物なのである。

妻のかず子は、入院したとよ子に24時間、付き添わなければならない。これまで夫婦で協力しながら酪農の仕事を続けてきたが、牛への餌やり、糞の掃除、搾乳などすべての仕事を玉井ひとりでやらなければならなくなった。早朝から深夜まで働き、食事も1日1食というありさまであった。

玉井に悲しんでいる暇はなかった。すぐに牧場内に穴を掘って、4頭を埋めなければならなかった。さすがに大みそかに人の手を借りることははばかれ、1人で穴を掘るが、冬の根釧台地の土地には「地下凍結」がある。地下60センチほどまではコンクリート状の固さになる。つるはしで何時間もかけて、穴を掘り、4頭の「埋葬」が終わったのは深夜であった。とよ子も可愛がっていた仔牛の死。玉井は絶望のどん底に突き落とされた。

冬の眼もあけられないような猛吹雪が、何日も何日もつづいて、冬のエサが牛舎へ思うように運びこめなくて、牛にモウモウ鳴かれたり、ウォーターカップを凍らせて、それにお湯をかけながら、溶かすのに何時間もかかったりする時は、つくづくいやになるけど、こうして微風そよぐこうした季節がやってくると、また、やる気がわいてくるんだよね。

冬から春に変わる一瞬が、酪農のすべての苦労を帳消しにしてくれるのだった。何度も大きな手術を経て、無事、高校生に成長したとよ子に、玉井は語りかけた。とよ子は父と同じ気持ちから、後継者の道を選ぶ。

現実の玉井は、平成元(1989)年に30年間の酪農生活に見切りをつけた。後継者となったとよ子が交通事故の後遺症で、酪農の仕事を一緒に続けられなくなったためだ。

この作品は「弱い立場」から酪農を見つめた「ルポルタージュ」でもある。増え続ける借金、サポートのない労働、猫の目のように変わる日本の農政。そんな中でも希望を失わない農家の家族像を描いている。

今の北海道の酪農は大規模化と高品質化で、「自由化」の波に対処しようとしている。「萌える大草原」は、酪農の新しい時代の礎となった一酪農家とその家族の姿を今に伝えている。

玉井のかつての住宅。現在は「玉井裕志文学館」:別海町豊原3番地13(10時~16時30分、木・金曜日休館)

玉井裕志さん(平成30年3月)