霧にけぶるシラウ川付近

霧にけぶるシラウ川付近

イザベラ・バードが日本を訪れたのは1878(明治11)年。開国して20年足らず、外国人の旅行は居留地から40km以内に制限されていた。当時、47歳だったバードが、横浜から入国し、東北・北海道へと約4カ月かけて旅行できたのは異例の許可書を入手できたからだ。それにしても、彼女が選んだ目的地が、なぜ「平取」だったのか。

1859(安政6)年、横浜、箱館、長崎が開港されると、外国人居留地には欧米の商人が続々と集まり、日本の情報が世界へと伝わるようになった。当時、英国の自然科学者ダーウィンが『種の起源』で進化論を発表した影響もあり、欧米の人類学者の間で「容貌がまるでヨーロッパ人のようだ」と日本の先住民族アイヌへの関心が高まった。

バードは、ダーウィンのアドバイスにより、南米アンデスの旅を取りやめ、日本行きを決めた。紀行文にも「外国の女性が、この先住民の世界に初めて入り込んでいくということが、好意的な関心を呼んだ」と書いている。「西洋文明に接していない日本の奥地を訪れ、誰よりも先に報じたい」というバードの気持ちは、後に出版された『Unbeaten tracks in Japan(日本奥地紀行)』のタイトルにも表れている。

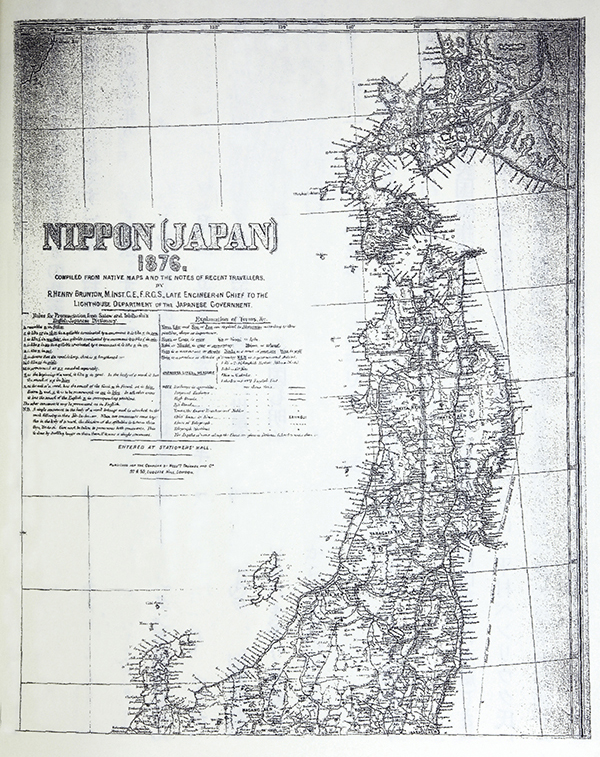

疑問がもうひとつ。それでは、なぜ、平取が「日本の奥地」だったのか。道北にも、道東にも、アイヌは住んでいたはずだ。平取町在住の郷土史家・寺嶋芳郎さんが「北海道の約4分の1しか描かれていない、この地図のせいだと思う」と、種明かしのように一枚の地図を紹介してくれた。

札幌市中央図書館所蔵『郷土史ふれない』より。掲載されている地図はR.H.Brunton1876:NIPPON〔JAPAN〕から複製。現物はスコットランド国立図書館地図図書館 (Map Library,The National Library of Scotland)所蔵

これは1876(明治9)年、英国が日本に灯台を置く位置を検討するために作成した地図である。北海道は道南地方だけ掲載されており、バードは日本訪問にあたり、この地図を見ていた。つまり、彼女にとって地図の右上端に位置する「平取」が、日本の奥地だったのだ。

紫雲古津川向大橋から眺める沙流川下流

平取にたどり着くまで、アイヌに肩車をしてもらいながら激流を渡り、夜露に濡れながら背丈の高い草をかき分け、乗っていた馬が沼地から抜け出すのに苦労するなど、バードの“奥地の旅”は想像以上にハードだった。現在、バードが歩いたと思われる沙流川流域の日高町富川から平取町本町までの約15kmにフットパスコースがあり、案内板や解説板が設置されている。人気があるのは、沙流川にかかる紫雲古津川向大橋から眺める光景だろうか。支流の上流から砂が運ばれる浅瀬は、かつてバードが小舟で渡った渡船場跡である。

周辺には田園風景が広がり、“奥地の旅”の風情はないが、森の中を歩けば野生動物の気配を感じ、ハルニレやカシワの木にまとわりつく白い蔓紫陽花を、138年前と同じように見つけることができるだろうか。「バードが歩いたルートそのままではありませんが、紫雲古津川向大橋から左岸の川沿いを上流に向かって歩くと、オオイタドリ、ヨシ、オオブキ、ハンゴンソウなどが茂り、当時の状況を体感することができます」と、寺嶋さんが特別なルートを教えてくれた。

平取滞在中、バードは2人のアイヌ少年に頼み、できるだけ遠くまで行きたいと沙流川で丸太舟に乗せてもらう。「実に美しい川であり、言いようもない美しさに満ちた森や山の合間を曲がりくねりながら流れていた。私は老水夫のような気分に浸っていた──我らこそ、静寂の海に漕ぎ出でし、一番の者なり(S・T・コウルリッジ「老水夫行」の一節)」と川下りを満喫している。

現在、平取では毎年8月第3または第4日曜日に、チプサンケ(舟下ろし)の儀式を沙流川で行っている。チプは丸太舟のことで、進水儀式の後で川下りも楽しめる。トゥリ(さお)やアッサプ(かい)だけではバランスをとるのが難しく、転覆する可能性もあるが、それも夏ならではの貴重な体験だ。バードの平取滞在は8月23日から27日まで。ほんの数日間で、あれほどの情報を収集し、細密に記録した、その観察眼と筆力には頭が下がる。いま、バードが生きていたら、どんな紀行文を書いてくれるだろう。

毎年、沙流川で行われている「チプサンケ」

(写真:伊田行孝)