│特集│昆布の宝島

│特集│昆布の宝島

四ツ倉さんのフィールドは、国内の昆布産地のみならずロシア極東や中国など実に広い。

からだ全体で栄養を取り込む「光合成生物」であるコンブは、聞きなじみのある分類でいうと、藻類だ。

コンブ目という分類群に属するコンブの仲間にはワカメやアラメなども含まれるが、そのなかで「冷たい海に生育し、かたちはシンプルな笹の葉状(帯状)、古くから和食の食材に利用されてきたものを私たちは一般的にコンブと呼んでいます」と四ツ倉さん。

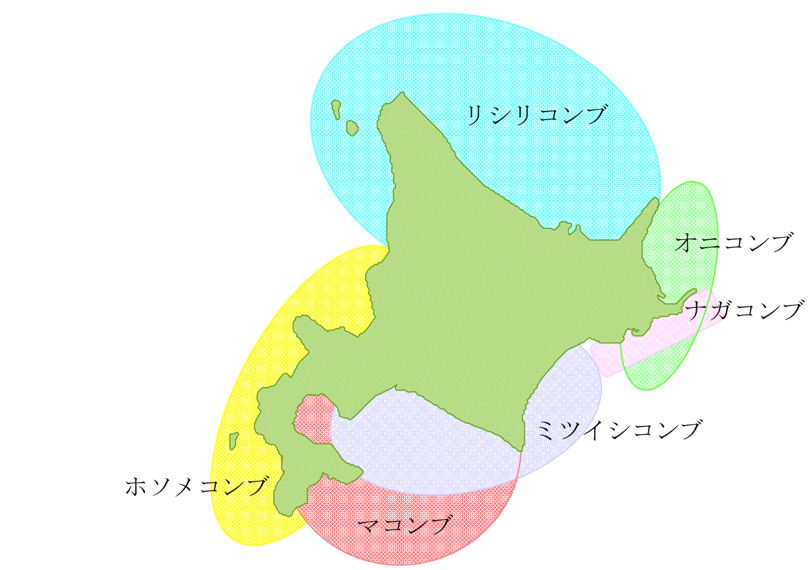

【北海道沿岸で見られる多様なコンブ】

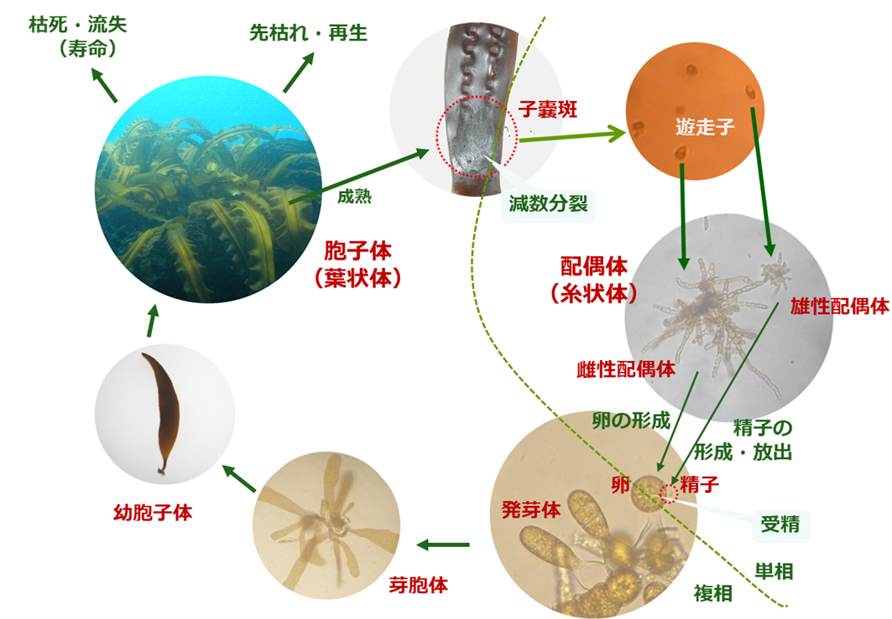

コンブはどのように生きているのだろうか。

【コンブの生活史】

海中の窒素やリン、微量金属などを吸収して育ち、1年間のサイクルはこうだ。

新しい命が生まれる秋から見ていくと、胞子がつまった袋のような「胞子嚢」を、葉の表面に作る。放出された胞子は「遊走子」といい、数ミクロンと小さい。鞭毛を使って海中を泳ぐ。

遊走子は海底の岩やコンクリートブロックなどにくっつき、分裂しながら糸状に伸びていく。この小さなからだがコンブの雄や雌なのだ。そして、それぞれには精子と卵ができ、受精卵は分裂を繰り返して、海中で揺れるあのコンブの姿になる。コンブのなかには寿命が4~5年のものもあるが、多くの種の寿命は2年なのでこのサイクルをもう一回繰り返す。

いわゆるコンブは、コンブ目のなかで、3つの「属」(目のさらに細かい分類群)に含まれる。これら3つの属に含まれる海藻は、世界に19種ある。そのうちなんと11種が日本に生えており、そのすべてが北海道(とその周辺)にしかない。これら貴重で多様なコンブはそれぞれ、北海道で決まった分布域を持っている。

【コンブの分布域】

ロシア極東を起源として、種分化を起こしながら全道に広がったコンブだが、遺伝的な違いは少ない。例えば、マコンブ、リシリコンブ、ラウスコンブは、生物学的にみると一つの種なのだそうだ。

ただ、これらの生育環境は異なり、その違いが姿かたちや味の違いに現れてくる。

北海道のコンブを初めて本格的に研究した、植物学者の宮部金吾は「産業的な重要性を意識して区別し、その分類は、水産物として用途が違うコンブを理解するうえでとても分かりやすいものです。遺伝情報によって生物学的な種の取り扱いが変わるなかで、いまでも産業の現場においては、古くからの分類のしかたが受け入れられています」。

生物としての種の多様性だけでなく、できあがった製品の多様性も「北海道のコンブならではであり、大きな魅力です」と四ツ倉さん。

製品になるまでの一つ一つの工程や、産地の違いが産業的価値を決める銘柄・浜格差など、北海道の昆布産業の特徴は、長い歴史を通して築き上げられたきた。

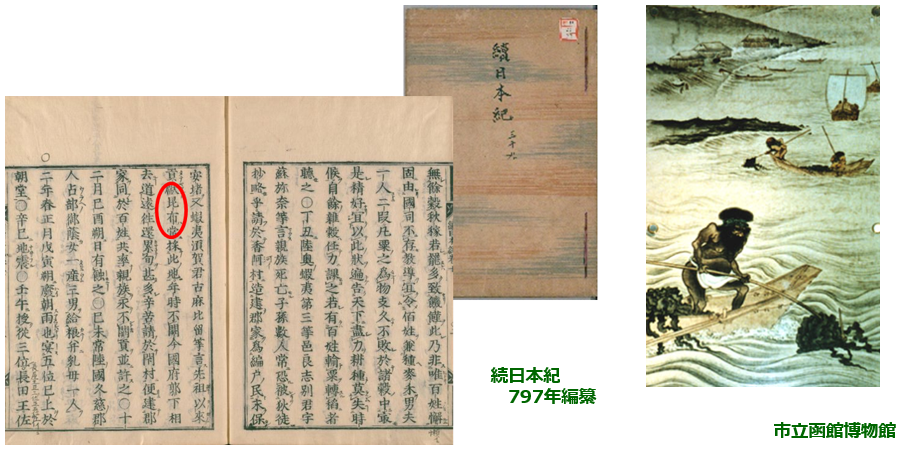

コンブの漁獲については「続日本紀」(797年)にも記されているが、千年以上の歴史がある。いまや海外でもコンブ生産が行われるようになったが、「長い歴史のなかで培われた経験こそ私たちの強みなんです」。

【続日本紀に書かれた「昆布」の文字】

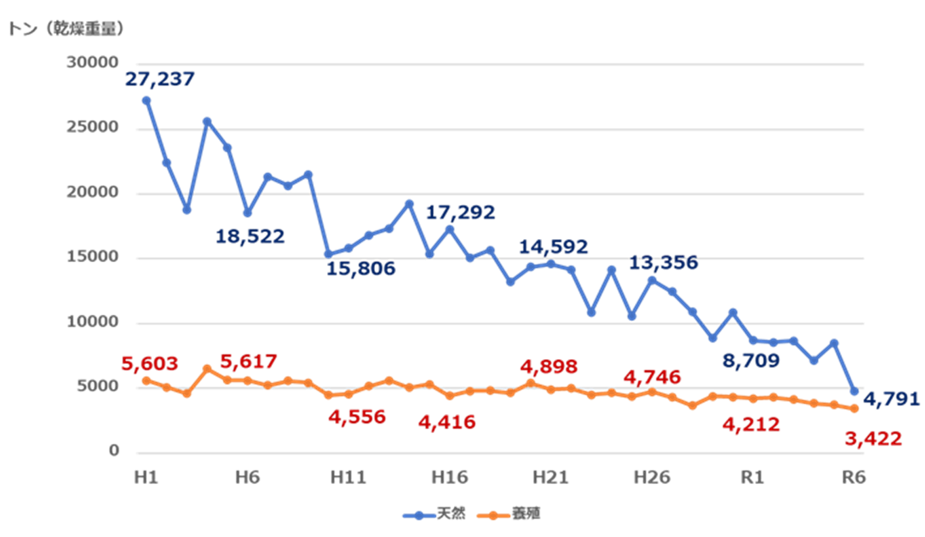

そんなコンブ漁は、古くから天然漁獲が中心だ。しかし天然コンブは減少傾向にある。それには海水温の上昇など、海洋環境の変化が影響しており、現在の漁獲量は平成元年の3分の1以下になっている

一方、天然コンブの漁獲量の減少を補うため、加えて生産者の閑散期の仕事をつくるため、北海道では1960年代末にコンブの養殖が始まった。

道内でコンブの養殖をしている主な地域は函館周辺、利尻・礼文、羅臼の3か所。

道南では養殖種苗を2カ月弱の間、陸の施設で育ててから、海で本養殖をする。このやり方を促成栽培といい、天然の2年ものに相当するコンブを1年足らずで育て上げることができる。

ただ、流氷の漂着など厳しい冬の環境のため、この方法は道北や道東では難しい。

現在、北海道の養殖生産量は全漁獲のおよそ3分の1を占めている。その近年の減少幅は天然漁獲ほどではないないものの、減り続けているのが気がかりだ。

【コンブの生産量の推移】

和食になくてはならない北海道産コンブの役割を担えるコンブは他にもあるのだろうか?

中国では大規模な養殖事業が展開されており、サハリンやロシア極東には立派な天然コンブが茂っている。四ツ倉さんはこれらについてうま味成分を調査してきたが、その量は北海道産には劣り、「和食を支えるのはやはり北海道のコンブなのです」と話す。

【サハリンで採集されたコンブ】

養殖をもっと増やせば解決するかというと、そう簡単な話でもないのだ。

そもそも養殖に用いるタネは天然コンブから得ている。なので、母藻となる天然コンブがなくなってしまえば養殖もできなくなる。

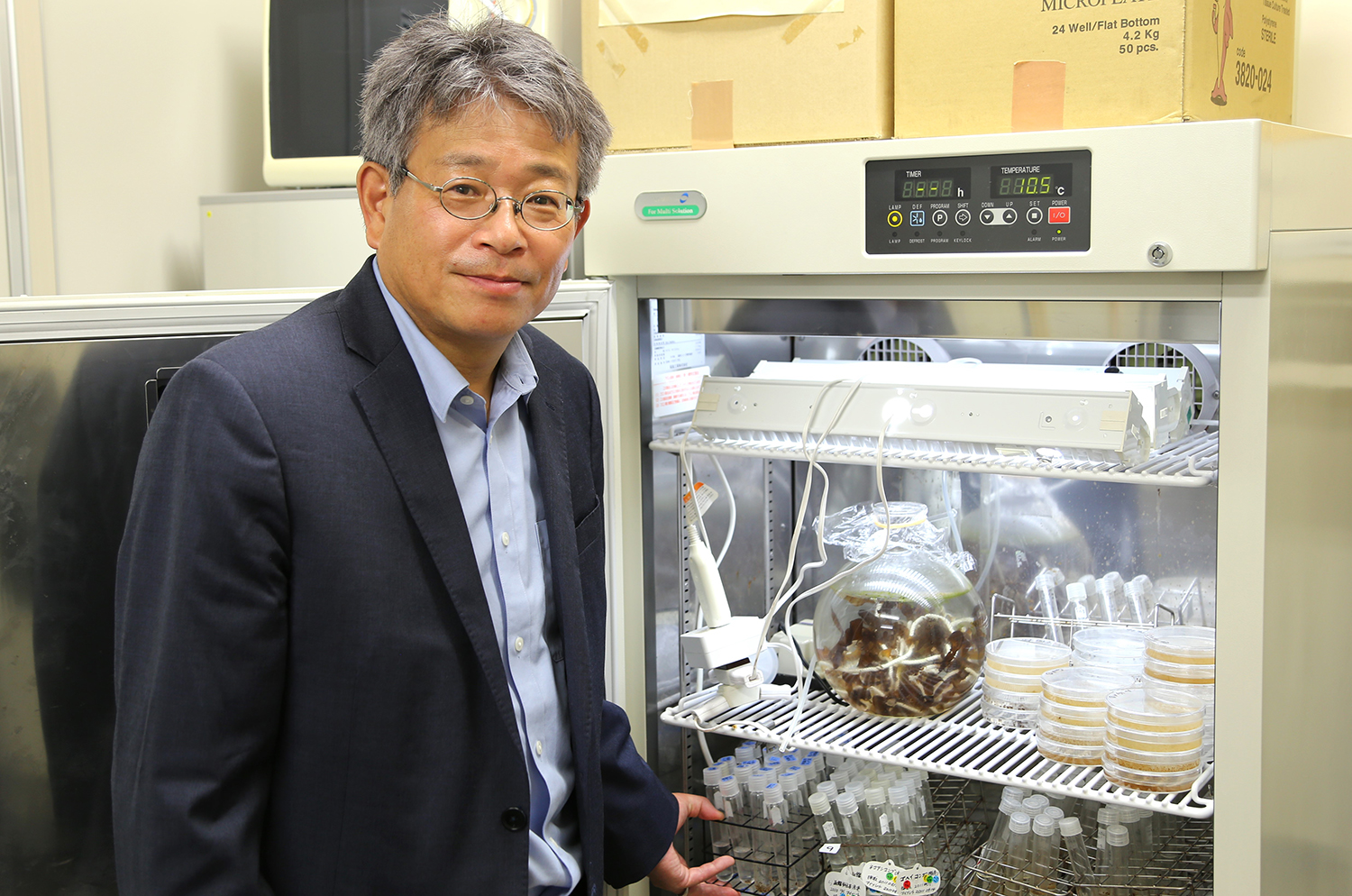

今後に備えて「今あるコンブを守らねば」と、四ツ倉さんの研究室の培養庫の中には各地から得た配偶体が入った試験管がたくさん(コンブは配偶体の状態であれば長期保存できるそうだ)。一昨年からは生産者団体とも協力をして資源の保全に努めている。

一方で、予測される将来の環境下で育つコンブをつくる「育種研究」にも、漁協や民間企業、国の研究機関と協力して取り組んでいる。

「北海道コンブの特徴である多様性を考慮したうえで、その利用を考えていく必要がありますが、その成果は将来の産業を支える一筋の光となり得るはず」との思いで活動する。

配偶体を保管した培養庫の写真

環境の変化に応じて生物が分布を変えることは不思議ではない。しかし、なぜコンブを守ることにこだわるかというと、「日本の食文化は、北海道のコンブしか支えきれない。これを一度失ってしまったら取り戻すことはできないことを考えると、文化を継承するために守らなければいけない」と四ツ倉さんは強調する。

ただ、人の手をどこまで加えていいのか、というのも難しい問題だ。

私たちには何ができるのか尋ねると、「海を汚さないことはもちろんのこと、それに加えて昆布を食べること。たくさん食べてもらえたら需要が増えて、生産者ががんばって作ろうと努力をし、高いモチベーションで仕事をされるでしょう。私たちもそれに応えられるよう一層研究に励みます。そして北海道に住む皆さんには、もっともっと自分たちの宝物であるコンブについて知ってもらいたい」。

日本の食文化に欠かせない昆布。普段なかなか知ることのない、生物としての「コンブ」の世界は奥が深かった。四ツ倉さんの「北海道の宝物なんです」という言葉が心に残った。

四ツ倉典滋(よつくら・のりしげ)

北海道大学教授(北方生物圏フィールド科学センター)

愛知県生まれ。2007年北海道大学大学院博士課程修了。水産学博士。

現在、北海道大学忍路臨海実験所所長のほか、NPO法人北海道こんぶ研究会の理事長も務める。専門分野は海産植物学。大型海藻-特にコンブ類-の多様性研究、保全研究、育種研究を進めている。