富山県内のローカルスーパーで産地や種類別、用途別にずらりと並ぶ昆布

富山県内のローカルスーパーで産地や種類別、用途別にずらりと並ぶ昆布

「祖父・幸作は生地に生まれ、16歳の時に利尻に渡ったと聞いています。大正9(1920)年、20歳のときに創業し商人をしていました」。

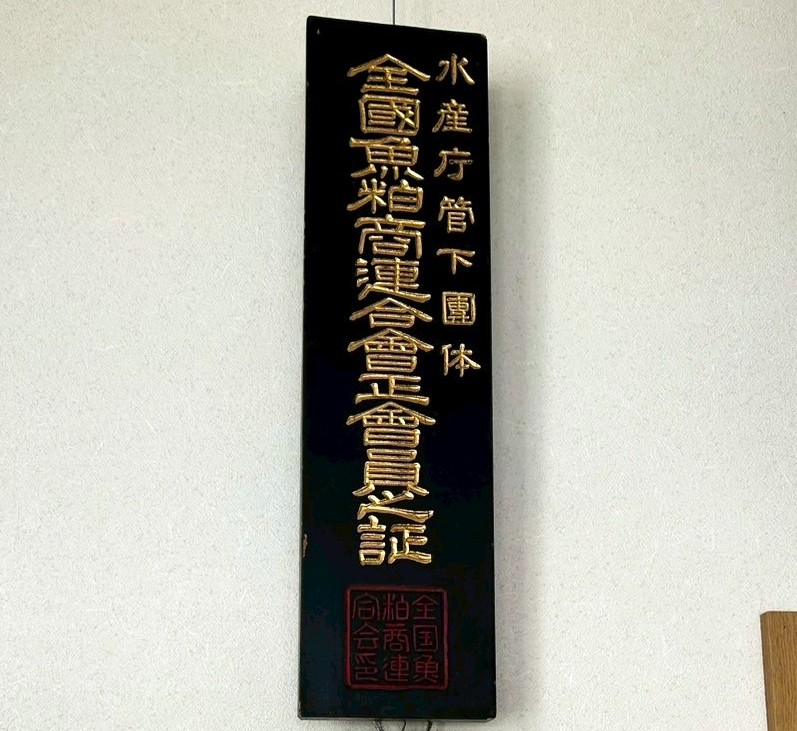

黒部漁港からすぐの本社店舗に飾られた幸作さんの「全國魚粕商連合會正會員之証」の前で四十物直之・代表取締役会長が語る。幸作さんは利尻で魚粕商やニシン漁の網元として成功、息子で直之さんの父・直二さんが昆布加工部門を引き継ぐ形で生地に帰り、現在の会社の原型を作った。

全國魚粕商連合會正會員之証。幸作さんは利尻にてニシン漁の網元のほか、海産物商として昆布、棒鱈なども手広く扱っていた

人・モノ・文化を運んだ北前船の寄港地でもあった生地と北海道のつながりが一層強まったきっかけは19世紀まで遡る。生地を含む富山湾東部海岸の漁業・海運を統括していた田村家の第7代・田村前名、さらに時代は下って生地の隣村であった旧石田村村長の宮崎広八郎などと、その時代の地域の中心人物が北洋漁業や北海道への出稼ぎ・移住を奨励した。「生地は貧しい漁村だったんで、こういった人々が生活ぶりを見てね、『北海道はすごいぞ』と伝えて。明治19(1886)年に利尻島に10数人が行って。春に行って夏働いて、秋のお祭りの時にこっちに帰ってくる。お金を儲けて帰ってくるから、みんなも『北海道行ったら儲かるぞ』ってわかったんだろうね。それを受けて道東に向かう人たちが出てきた。釧路、根室、歯舞群島と進出していった」。

四十物直之さん。銀座の会員制有名料理店との取引や「世界一のレストラン」として知られるデンマーク「ノーマ」のスーシェフとの交流など幅広く活躍している。四十物昆布では羅臼昆布、棹前昆布、とろろ昆布が3本柱

「四十物昆布」では多様な昆布を幅広く扱っているが、中でも羅臼昆布で高いシェアを占めており、つながりの深さもそこにみることができる。「歯舞漁業協同組合の小倉組合長も羅臼漁業協同組合の萬屋組合長もたどれば生地にルーツがある。だからわたしが行くとみんなかわいがってくれるよ」。

四十物昆布の低温倉庫。管理は湿度が重要で60%前後が良いとされるそう。「56%以下では乾きすぎる」と直之さん。箱の色が青いのは養殖、白は天然で、養殖のほうが柔らかさがある。県内ではだしだけではなく昆布を食べる人が多いため、養殖のほうが人気。かけられた紐の色で等級がわかるようになっており、等級は味ではなく厚みや幅で決められる。「羅臼昆布は工程が23もあり、これは一番多い。手間がかかっているから、価値があると思う」

とりわけ羅臼については「町民の7割は生地にルーツがある」とも言われている。直之さんが若かりし頃に直面した、つながりの強さを表すエピソードを披露してくれた。

「この仕事を始めた頃は地元では昆布が売れなかった。出稼ぎに行っていたり移住した親族から送られてくるんやろうね、この近所で昆布たくさん積んでいる家とかを見て、聞いてみるとみんなお歳暮とかお中元とかで送ってくると。こりゃ地元では商売ならんな、まいったねと思ったよ」。

店舗前の清水(しょうず)。生地は清水でも有名で四十物昆布では地下81mから自噴している。気温30度超えで激しい日射だった撮影日でも、驚くほど冷たく清涼な名水が湧いていた

北前船の寄港地であったこと、北海道への出稼ぎや移住者が多かったこと。さらに基盤として北陸地方で盛んに信仰されている浄土真宗、とりわけ富山が「浄土真宗の王国」と呼ばれていることも、現在富山で昆布が郷土料理として花開く土壌となっている、と直之さんは語る。

「信仰心が強い中で、誰かが亡くなったりしたら、昔は何週間も肉、魚を使わないで料理が振る舞われた。そこで昆布料理のレパートリーが増えていったのはあると思う」。こうした昆布料理が普及している素地の上に、生地が貧しい漁村であったという地勢上の理由や、北前船や移住といった北海道とのつながりが重層的に積み重なり、今の富山の昆布食文化を形成していったのだろうか。

くろべ漁協が運営する魚の駅生地。漁港すぐの場所で「天然のいけす」と呼ばれる豊かな海の富山湾の海産物が味わえる

「四十物昆布」から道路を渡るとすぐ「魚の駅生地」がある。くろべ漁協が運営する直売施設で、鮮魚や加工品の販売と、買ったものを自分で焼いて食べられるレストランも備える。ひときわ目を引くのが、昆布締めの種類の多さだ。

魚の駅生地の昆布締めコーナー

訪れたのは2025年8月中旬。富山ではサスと呼ばれる定番のカジキをはじめ、メジマグロ、甘エビ、ホウボウ、スズキ……この日だけでも列挙しきれない魚介類が昆布締めにされている。支配人の川辺二朗さん、副支配人の岩谷謙吾さんは語る。「元々、和食の世界では白身魚以外は珍しかったり不向きともいわれていたんですが、今では地元の方々も買っていってくれますよ」。これほどの種類が県内全域でポピュラーかと言うとそうではないそうだが、昆布締めの普及度は富山の昆布文化を十分に物語っている。飲食店や居酒屋のメニューとしても愛されており、多くの店で提供されているほか、家庭でも日常的に作られるという。また、山菜や肉を使ったものも散見された。直之さんからは自家製のわらびの昆布締めを振る舞っていただいた。

直之さん自家製のわらびの昆布締め。ほろ苦い山菜の風味に昆布の旨味が乗り移っている

県民に愛される地元スーパー「アップルサンショウ食菜館」でも話を聞いた。「『ここの昆布締めが美味しい』と言ってくれるお客様が多く、売れ筋です。サスが定番ですが、旬の時期には自家製で白エビを昆布締めにしたりもします。ヒラメやタイも人気ですね」。

県内のスーパーでは、乾物コーナーも見逃すことができない。産地別、用途別にさまざまな昆布が陳列棚を占める。「他店も含め、スーパーでこうして昆布で一つのコーナーを作っているのは富山独特かもしれません。旅行者のお客様でも乾物を買っていきます」。

より生活に密着している家庭料理においても特殊性が現れている。お弁当などで持たされるおにぎりでは、海苔で巻いたものと同等にとろろ昆布で表面を巻いたものが定番。かまぼこは板付きの半円形のものではなく、なるとのように渦を巻いた赤と黒のものが「普通」で、「黒」にはもちろん昆布が使われている。コンビニでも昆布で巻かれたおにぎりが置かれており、昆布が練り込まれたパンも存在する。

刻んだ昆布を携帯し、飴のように手軽におやつとして食べる、という話も世代を問わず方々で耳にした。直之さんも東京の大学に進学した際、ポケットから一口大に刻んだ昆布を取り出して食べていたら友人に「何食ってんだ」と驚かれたという。

県内で売られている一般的なかまぼこ

取材を進める中で、富山で生まれ育ち、現在も県内に住む30代の奥村詠里香さんに話を聞けた。

「大人になるまで、県外の人が言うかまぼこを知らなかったんです。お刺身も昆布締めしてあるのが当たり前。他のものにしても、『昆布愛』って言うけど、ずっとあるものだから特別なものだと思ってなかった。むしろ、え?よそでは違うの?という感じです」。