利尻昆布漁(筆者撮影)

利尻昆布漁(筆者撮影)

近世の利尻島に関する史料において昆布と書かれているのは19世紀初頭からのようだ。1801 (享和1)年の『北藩風土記』に利尻島の海産物について「リヒシリ嶌 産 同右」とある。「同右」は「テウレ嶌」まで戻るが、「産」には昆布と書かれている。利尻島の昆布という文字は224年間、活き続けている。

天売・焼尻島でのアイヌの人たちの昆布採り図 松浦武四郎『再航蝦夷日誌』松浦武四郎記念館所蔵

19世紀になると1807(文化4)年の田草川伝次郎『西蝦夷地日記』、1846(弘化3)年の松浦武四郎『西蝦夷日誌巻之七』、1854(嘉永7)年の村垣範正『村垣淡路守公務日記之二』、1856(安政3)年の松浦武四郎『東西蝦夷地場所境調書』などに昆布が鯡(にしん)、鱈(たら)、海鼠(なまこ)、鮑(あわび)などとともに利尻島の主要産物として記されている。

松浦武四郎『東西蝦夷地場所境調書上』(松浦武四郎記念館所蔵)には利尻島の「漁業は鯡第一として次ニ昆布・鮑・煎海鼠少し有之」とある。また、「土人小家は運上屋より三四丁程山手之方ニ有之、九軒人別三拾八人内男十六人女二十二人四十年己前は両島ニ而五百人余ニ候処疱瘡相煩多分死去、当時は至而人少ニ相成、漁業時節ニはソウヤ領より年々弐百人余、又は其年ニより三百人位も出稼土人相雇漁事いたし候趣」と書かれている。島外から利尻・礼文両島に200~300人のアイヌの人たちが漁業のために渡島していた。『東西蝦夷地場所境調書上』に利尻島の鯡「漁業はソウヤ領第一之場所ニ御座候間、夫々世話いたし漁業出精為致、番人并稼方之者妻子等引取り越年者多く相成候」とある。利尻島で第一の鰊漁に次ぐ昆布や鮑、海鼠漁のために利尻島に越年していたといえる。

1857(安政4)年、漁獲高の2割を場所請負人に納める二八取漁民が利尻島に渡り始めた。島内に新たに設けた漁場や、新漁場見立て所はあわせて44カ所で、それまで島の東海岸あった漁場が西海岸に拡大した。

近世から近代に時代が移り変わり、1869(明治2)年に利尻郡は水戸藩の分領となり場所請負制が廃止されたことから一般漁民の渡島が際立ち、越年する人が増え、1878(明治10)年頃から永住者も出始めた。

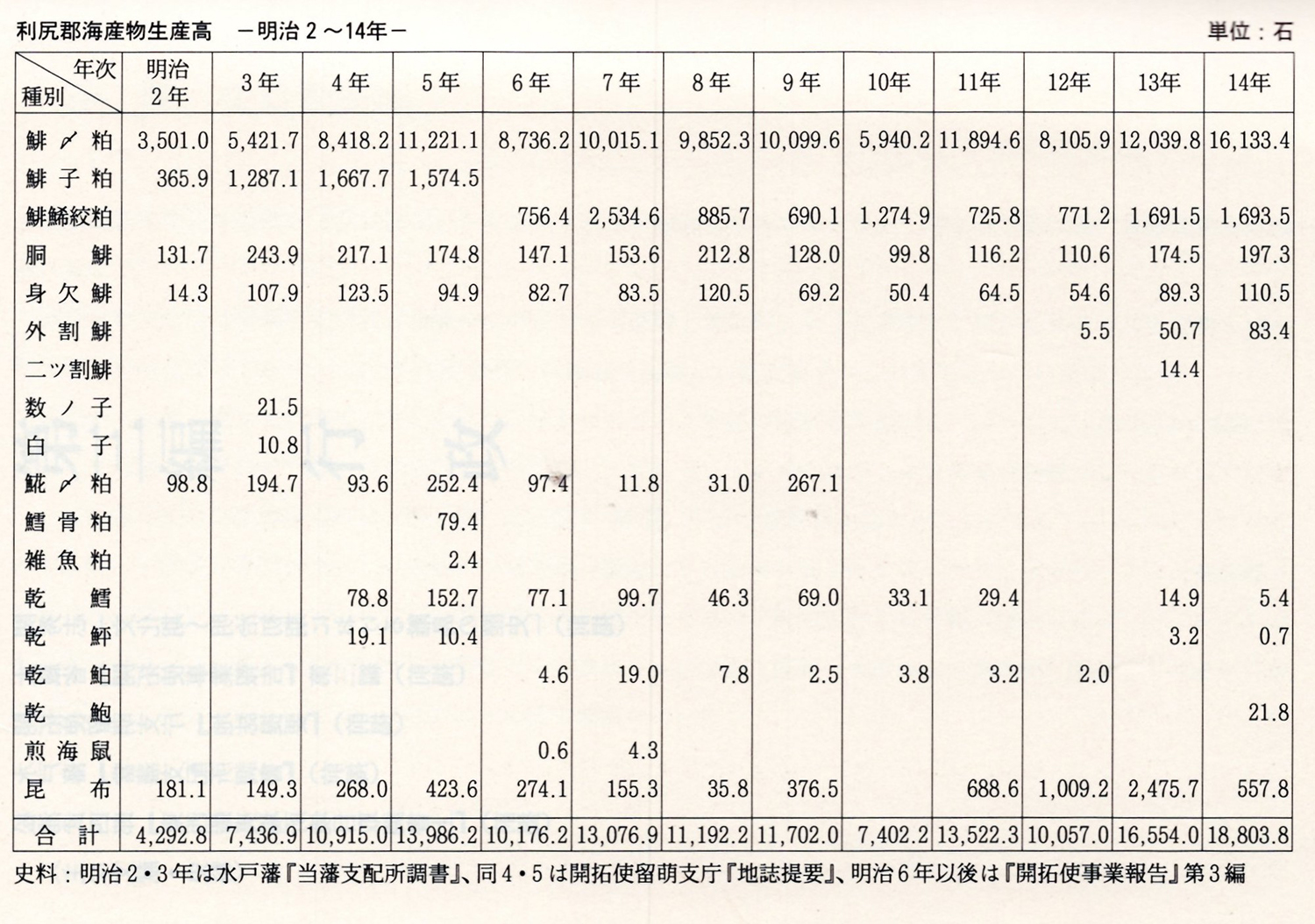

利尻郡海産物生産高明治2~14年『天塩国山口水戸藩書類』(『利尻町史通史編』225頁)

『天塩国山口水戸藩書類』(道立文書館所蔵)に1871(明治4)年7月時点での利尻島への出稼漁民が詳しくまとめられている。記載されている漁業者は57人で出身地は松前18人、箱館1人、津軽笊石・宇鉄など27人、秋田男鹿10人、山形庄内1人となっている。もっとも多いのは津軽で全体の47.4%、次いで松前31.6%、秋田17.5%、箱館と山形は各1.8%である。青森・秋田・山形からの出稼漁民が38人(66.7%)となっており、東北地域の日本海側からの出稼ぎ者が半数以上を占めていた。

また1873(明治6)年の利尻郡の戸口で永住者は12戸47人とある。近代においても近世の出稼ぎ渡島と同じく鰊漁と密接な関係にあり、鰊漁が終わってからの昆布、鮑、鱈、海鼠漁に携わる越年作業は明治になってからも続いていた。これが後の永住者すなわち島人となっていくのだろう。

1869(明治2)年に利尻郡が置かれ、1878(明治11)年に鴛泊・石崎・鬼脇・仙法志・沓形・本泊の6村が設置された。『北海道庁統計書』によると、1885(明治18)年の利尻島の戸数は232、人口は1,311人であった。利尻島の6つの村は1902(明治35)年に鬼脇・仙法志・鴛泊・沓形の4村となり二級町村に指定された。『殖民広報』第四十三号(明治41年)には利尻島は「昆布の名産地」として書かれている。

本島は漁業に因りて開発せられたる地にして明治三十五年二級町村制を実施し鴛泊、鬼脇、仙法志、沓形の四個村に分たる人口は年々鰊漁季入稼夫の為めに激増し其後漸次減少せり入稼漁夫の大部分は鰊雇漁夫にして之に次くを鱈釣漁夫、採藻者とす漁獲品は鰊を主とし昆布、鱈、蟹、王余魚、石花菜あり殊に昆布の名産地として其名著はる

ネットで利尻昆布料理を探ると京料理や懐石料理、湯豆腐、千枚漬けで、「澄んだ色・優雅な香り・まろやかな風味・クセのない上品な出汁・高級昆布」として、京都で多く消費されていることに出会う。鰊の次に続く利尻昆布は近世から近現代へと続き、利尻産出京都消費という利尻にとって価値ある資源であったことは間違いないとことといえる。

2006(平成18)年の注連縄(しめなわ)飾り(筆者撮影)

こうした島の外、京都の和食文化を支えた利尻昆布。産する利尻島の内において昆布はどのように使われていたのだろうか。利尻昆布で出汁をとってすぐ捨てることはいつものことであるが、食すること以外では正月に家の玄関に飾る注連縄に昆布を付けていた。お供え(鏡餅)に昆布を飾ることはほとんど見られない。正月を無事迎えられることを家族で喜ぶ注連縄には昆布以外に松の枝、ユズリハ、紙垂、ミカンが飾られた。飾り付けは12月30日が一般的で、取り外しは1月7日だった。取り外した注連飾りは神社で行われるどんど焼きに持って行き、燃える注連縄に家内安全、無病息災、厄払いなどの願いを祈願していた。神社が遠くにあるところはその地区にある神社の前の木に縛っていた。

かつては、木造の家の玄関がほとんどでどこの家でも正月になると注連縄が飾られていたが、現在は玄関にアルミなどが使われていることから商店で普通に売られている注連飾りが飾られ、注連縄はほとんど見られなくなった。

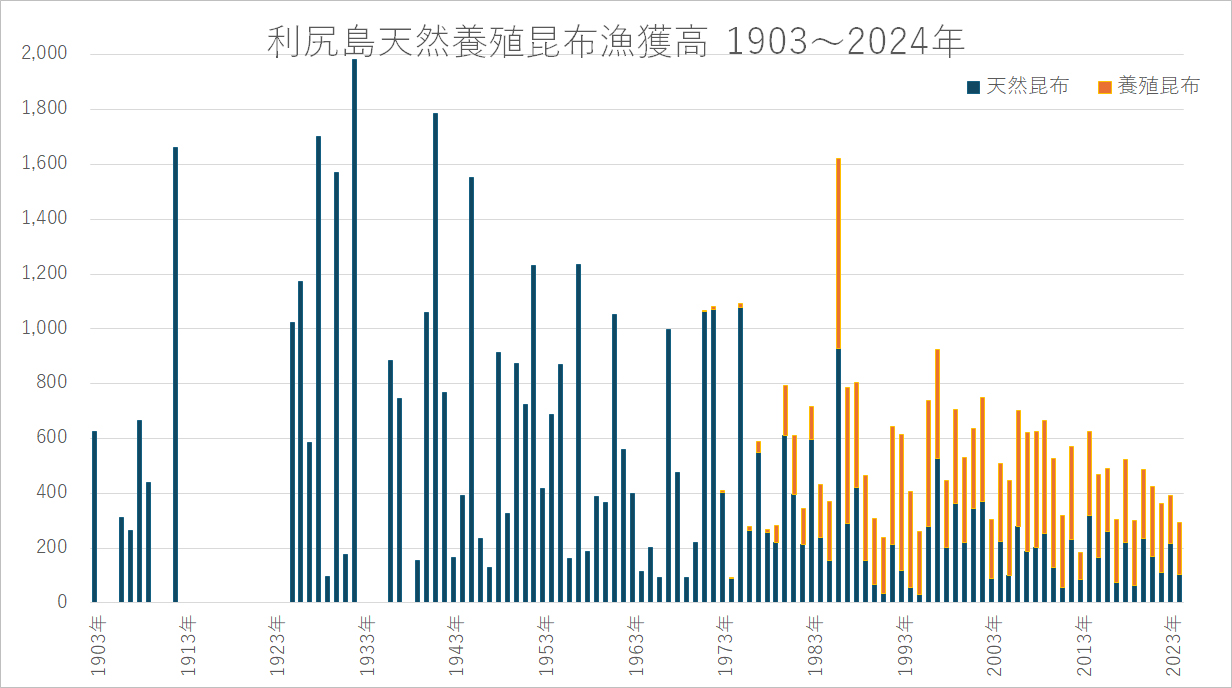

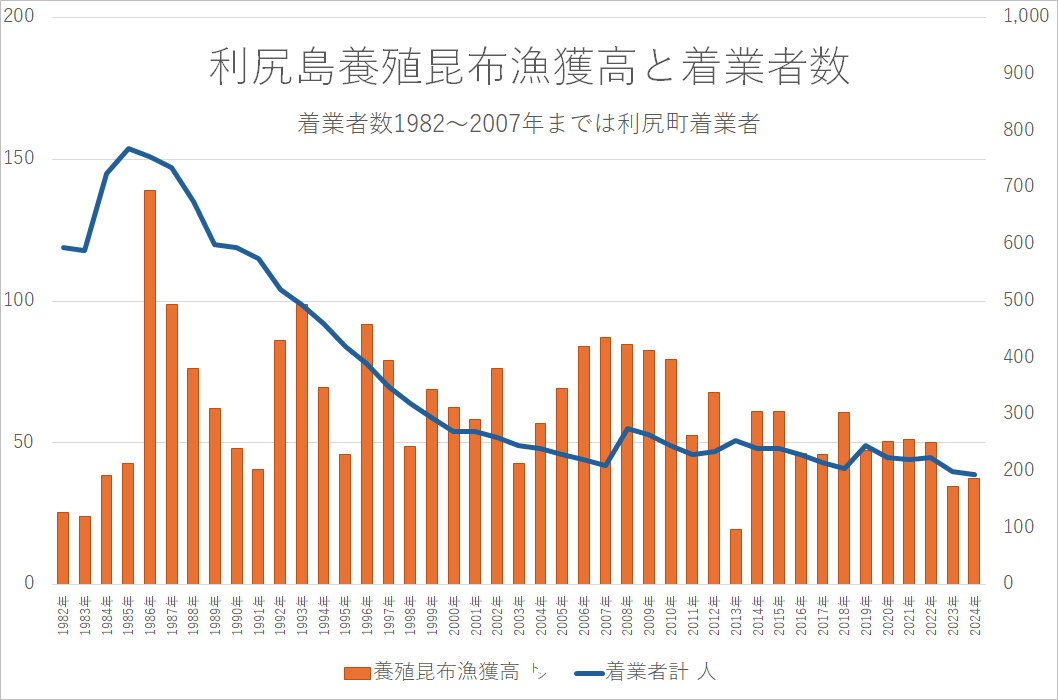

(公的情報をもとに筆者がグラフを作成)

「投石記念 昭和六年」仙法志神社境内(筆者撮影)

島人たちの生活を支える基幹産業である鰊と昆布の不漁は島にとって大打撃だったのだろう。さらにとてつもなく大きな打撃を与えたのは1955年前後を境とする鰊漁の終焉である。

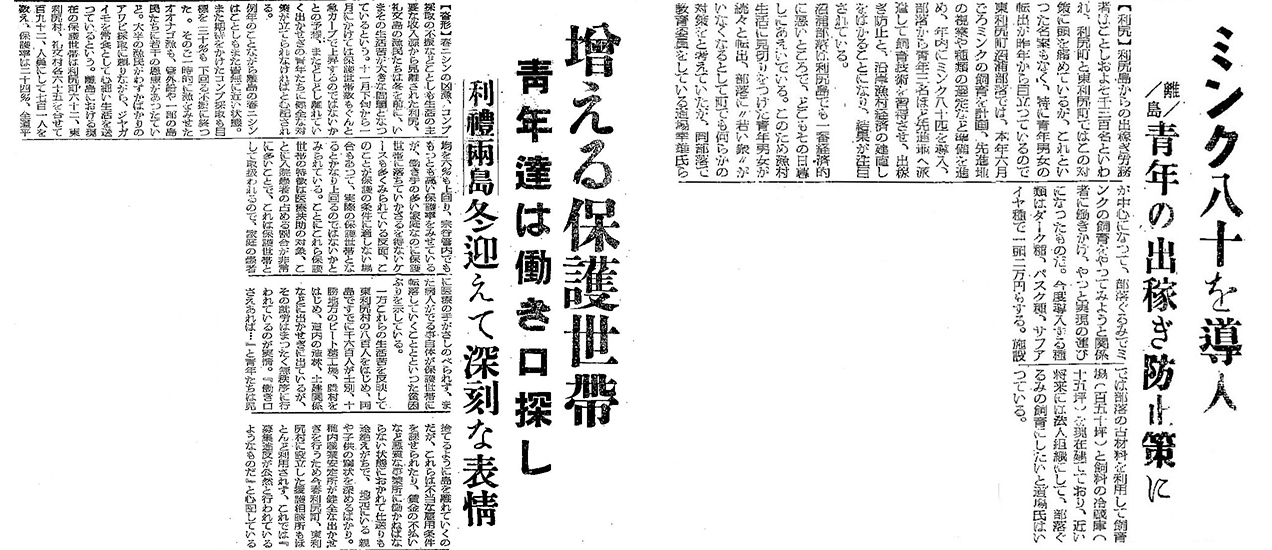

日刊宗谷1958(昭和33)年11月27日と1960(昭和35)年11月9日

ここから利尻島の人口が流出し始める。また、基幹産業となる漁業は島人の生活を十分に支えることにはならなかったようである。島人たちは冬期間に島外へと出稼ぎし始めた。こうした状況は日刊宗谷の記事が物語っている。1957(昭和32)年12月17日の日刊宗谷第2807号は「援護相談所を 東利尻で出稼ぎ者」に、深刻な漁業凶漁は東利尻村(現利尻富士町)において約1,000人と推定される出稼ぎ者に援助し「生活の安定と季節的産業の労務需給」から「失業情勢緩和と町村経済の安定向上を図る」と報じている。さらに、1960(昭和35)年11月9日の日刊宗谷第3705号に「ミンク八十を導入 離島青年の出稼ぎ防止策に」と青年たちを出稼ぎさせないためのミンク飼育に取り組むことが書かれている。

畑宮食品(利尻町仙法志字御崎)のとろろ昆布づくり(筆者撮影)

昭和初期に利尻で生まれ幼い頃からおぼろ昆布をつくり、鰊が捕れなくなってから昆布に何らかの価値をつけることを考えた古老は、こう語っている。

「鰊漁が終わってから島で捕れる海のものに何らかの付加価値を。魚加工の設備投資は無理。利尻の名がつく名産品の利尻昆布でなにかできないか。おぼろ昆布はあったけど、それは大量生産にはならない。家の近くに手でハンドルを回してとろろ昆布をつくっているところがあった。これだとおぼろ昆布よりも早くたくさんの量がつくられる。そう思っていたときに、いち早く機械でとろろ昆布をつくっているところがあった。そこはとろろ昆布をつくるために、若い人たちを連れて本州に行って修行させたという。また、家の近くにとろろ昆布をつくっている加工場もできた。機械でつくるとろろ昆布はおぼろ昆布よりも短い時間であっという間にたくさんのとろろ昆布をつくれる。やり始めたときには、今と違って団体で観光に来ることなんてなかった。だからできたとろろ昆布を背負って利尻はもちろん、礼文や天売、焼尻まで行って売り歩いた。稚内からカーフェリー、利尻礼文サロベツ国立公園から観光で来る人たちが増えたことから、島を出てとろろ昆布を売り歩くことがなくなった」。

時代状況に応じて利尻昆布に新しい価値をつくり出すことに挑んだ1927(昭和2)年生まれの古老が熱く語ってくれた。現在ではとろろ昆布を経常的につくり出すことはせず、依頼があると製作しているという。現在、利尻島ではとろろ昆布を3業者でつくっている。

沓形漁組青年部栄浜支部養殖昆布始動 1967年(昭和42年)7月20日(「利尻の語り247.248海で育てたい利尻昆布」話者・脇谷義治氏所蔵)

利尻昆布漁獲高の減少対策として大正時代から行われていたことは昆布が生育する環境を整えることであった。鰊漁の衰退による島外への出稼ぎ状況から昆布養殖に取り組み始めたのは1965(昭和40)年からである。利尻島における養殖昆布の始まりは「利尻の語り247・248海で育てたい利尻昆布(1)・(2)」(『広報りしり』461・462号)に連載されている。1965年の10月か11月頃に荒波によって海岸に流されてきた2株42本の細目昆布を27本と15本に分けてロープで巻いて船入澗に置いたものが、翌66年の7月になると2株に7本が残った。一年生昆布の根をロープに縛り付けるだけで二年生の昆布に成長することから、同年11月から翌年の3月までに海岸によってきた昆布を砂や石で重くした鉄パイプに縛り付けて海中に置くと、1968年7月にはすべてではないが昆布は育っていたという。鉄製パイプをロープに替えて作業内容を試行錯誤しながら、海からの自然的な採苗や、母藻昆布からの人工的な種苗確保、そして海中にコンクリートブロックによる大型養殖昆布係留施設を設置するなどして生産性の向上に努力してきた。

(公的情報をもとに筆者がグラフを作成)

養殖昆布の着業者数と漁獲高を見ると着業者は1985(昭和60)年の154人を最多としてそこから減り始めるが、漁獲高も段階的に減少するものの300から500トンの間の漁獲高が途中の不漁年はあるが、1987(昭和62)年から2018(平成30)年まで続き、翌2019年からは300トンを超えない漁獲高となっている。こうした現象は天然昆布漁獲高、利尻漁業協同組合員、養殖昆布着業者の減少という昆布漁のすべてのマイナス要素が絡み合っている。

200年以上にわたって利尻島の名産物として名を馳せている利尻昆布。それでも、年々続く利尻昆布漁獲高の減少の上にブランド利尻昆布が成り立っている。利尻昆布の減少の要因は海水温の上昇による昆布の生育環境が悪化したことによると思われるが、このことは利尻島だけのことではない。1910年代初頭から始まった昆布生育環境整備。現在においてもこれまで生息していなかった海藻ヨレモクの繁茂駆除や磯焼け防止のために石を海中に置く増殖場造成工事が行われている。利尻島が抱える課題は地球の温暖化からすると局地的なものかもしれないが、温暖化対策としての取り組みが遙かなる海に結びつく課題を探し小さな磯舟に乗せて島の入り江を漕ぎ出さなければならないのだろう。

島内での土産店ではどこでも利尻昆布、とろろ昆布などの昆布製品を置いている。観光シーズンにあわせて島に来た人たちは必ずといっていいほど何かの昆布製品を買う。自分で食べるだけでなくお土産としても買われている。

利尻島と結びつくブランド利尻昆布。昆布漁獲高で最高値1932(昭和7)年の1,983トンと2024(令和6)年293トンとを比較する85.2%の減となる。利尻昆布が消滅するかもしれないと思わせる驚異的な数値であるといえる。これからも利尻昆布、とろろ昆布がたくさん山積みされ、利尻島に来たからには利尻昆布を買うという思いに応じるための利尻昆布漁獲高増産施策は、島を取り囲む海の遙か彼方をも見据えていかなければならないことを強く感じた。利尻島から昆布の道を歩き出す利尻昆布があるように、昆布が生育する海への関わり方を利尻島で実践し、その情報が海上を行き来することになればと感じている。

西谷榮治(にしや・えいじ)

個立利尻Dしま博物館主宰

北海道利尻島生まれ。1977年國學院大學Ⅱ部文学部史学科卒業。1980年利尻町立博物館開館学芸員勤務。2015年退職。博物館勤務で利尻歴史調査研究で繋がった人たちと連携し島人として今に活かしている。ラナルド・マクドナルドが自らの意思で鎖国の日本を目指したように利尻高校生徒が英検準2級以上を取得してアメリカのマクドナルド生誕地などを訪れる短期留学の支援活動、明治末期に鳥取から渡って大正期に途絶えた麒麟獅子舞を鳥取との繋がりで復活し獅子舞を島の宝としての継承に関わっている。