ジオの恵みのエッセンス「山﨑ワイナリー」

石狩平野を東に抜ける風がほぼ最初にぶつかる丘陵が、三笠の達布山(たっぷやま)。アイヌ語のタプ・コプ(頂上の円い山)が語源だ。この斜面におよそ10町歩のブドウ畑を持つのが、山﨑ワイナリー。近年評価を高めている北海道の新興ワインの先駆けとなった、家族経営のドメーヌだ。

中心にいるのが、富山からの入植4代目になる、栽培を担う山﨑太地(たいち)さんと、醸造担当の兄亮一さん。2代目までは小麦やトウモロコシなどが主体だった山﨑家だが、自分で作ったブドウでワインを醸そうと決断したのは、父の和幸さんだった。和幸さんは、この斜面と土壌が、上質なブドウ栽培にこそ向いていることを見いだしたのだった。

達布山から石狩平野の田園エリアを望む

達布山の斜面に広がる山﨑ワイナリーの自家農園

800万年前ころの達布山は、珪藻(けいそう)という硬い藻類が降り積もった海の底だった。といっても一帯が均質な土壌でできているわけではない。太地さんは、地形修正した表土の下には南北にいくつもの筋が走っていて、それらは砂やシルト、砂岩などでできているという。

「貝の化石がたくさん出るところもあります。それぞれ地力や水のまわり方などが違います。だからいろんな個性をもったブドウができる。そんな多様な個性を合わせることで、より複雑で味わい深いワインを作ることができます」

太地さんは、ピノ・ノワールとシャルドネをメインに、土や風や水と光が交わって生まれるこの土地の個性をさらに引き出していくために、日々ブドウと向き合っている。ワインは、その土地の森羅万象のエッセンスなのだ。だから僕たちは、好きなワインがどんな土地で作られているのかを知りたくて旅をする。

山﨑ワイナリーのショップ(土日祝日のみ営業)

ワイナリーまで案内していただいた三笠市役所のジオパーク担当の下村圭さんは、2011年からはじめたジオパークの取り組みによって(認定は2013年)、市民がまちを見るまなざしが少しずつ変わってきたという。過疎や高齢化といった逆風の枠組みに収まりがちだった郷土意識に、自信や誇りが芽生えてきた。

「ジオパークは、まちの宝物さがしだと考えています。いまは特に未来を背負う子どもたちにわがまち三笠のことを深く理解してほしいと、学校での教育活動の取り組みなどを進めています。アンモナイトと炭鉱遺産、そして山﨑さんたちのような農業とモノづくり。この組み合わせは、三笠にしかない誇るべき大地の恵みです」

ジオパークは、単に地学の話ではない。ジオパークの魅力とは、太古からの大地の成り立ちが導く、土地の人々の営みそのものなのだ。

山﨑ワイナリー栽培担当の山﨑太地さん

山﨑太地さんと、三笠市役所のジオパークの顔、下村圭さん(右)

アンモナイトの聖地「三笠市立博物館」

ビルの大理石の柱や壁に思いがけずアンモナイトを見つけて、ワクワクしない人がいるだろうか。

アンモナイトを求める研究者やマニアにとって、三笠は特別なまちだ。石狩川水系の幾春別川沿いに露出している白亜紀の地層「蝦夷層群」は、古くから知られた化石産地で、たくさんの種類のアンモナイトを大量に産出することで有名だった。地層は白亜紀、大づかみに言えば約1億年前から、アンモナイトが絶滅する6600万年前までに堆積したもの。この時代、現在の北海道は開けた海の底だった。この海にクビナガリュウなどの大型爬虫類やアンモナイトが生きていたのだ。なかでも稀少なことに、海深が20メートル前後ととても浅い環境で生成された地層が露出していて、その地層が作られた時代には、たとえばイボイボの突起があるものなど、とりわけ多種多様なアンモナイトが生息していた。イボイボのあるものは、波や潮流の影響を受けやすい浅い海の底では転がりにくく安定していたために、環境に適応していたのではないか、とも考えられている。

イボをまとった迫力ある姿が人気のアンモナイト、シャーぺイセラス・コンゴウ

巻の向きが対照的なユーボストリコセラス・ジャポニカム

美しい真珠層が残っているユーパキディスカス・ハラダイ

「三笠にはミカサの名を冠したアンモナイトが7種類もあり、珍しいアンモナイトがとにかくたくさん見つかるのです」と、昨年(2015年)の春に三笠市立博物館の学芸員になった相場大佑さん。少年時代に抱いた古生物へのあこがれをそのまま胸に灯している若き研究者だ。

地域ならではのリソースを研究することは、地域の幸福を生み出すことにもつながる。まちに根ざした歴代の先輩たちの取り組みを引き継ぎながら、相場さんはそんな気持ちを研究の動機に置いている。「新種の発見など、成果が市民のみなさんにもわかってもらいやすい研究を意識しています」

三笠市立博物館学芸員相場大佑さん

北海道の近代を立ち上げた三笠の石炭

日本にとって北海道は、どんな意味や価値をもっているだろう。明治のはじまり、政府は北海道をまず、近代国家を起動するために不可欠な天然資源の島として位置づけた。

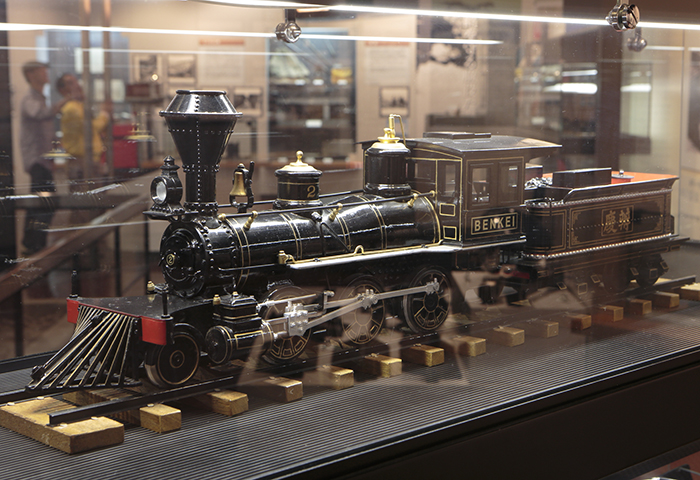

代表的な資源が石炭だ。1879(明治12)年、北海道で最初の官営炭鉱として、三笠の幌内炭鉱が開かれる。石炭を小樽港から移出するために、ほどなくして、日本で最初の産業鉄道幌内線(手宮・幌内間)が開通した(1882年)。三笠ではつづいて幾春別炭鉱(1886年)、そして奔別炭鉱(1900年)の開鉱がつづく。

旧奔別(ほんべつ)炭坑立坑櫓(たてこうやぐら)、高さ約51メートル

幌内炭鉱の採炭を当初担ったのは空知集治監の囚徒たちだった。千人塚史跡公園内の合葬之墓

お雇い外国人ベンジャミン・ライマンらの調査で、三笠が位置する空知(そらち)地方一帯に膨大な石炭が眠っていることがわかると、夕張や赤平、歌志内などに三井、三菱、住友といった大資本が進出して、つぎつぎに炭都が立ち上がった。

時代が下って戦後の復興から成長への時代、社会が石炭生産を熱望していた1962(昭和37)年には、空知管内には91もの炭鉱があったという。そのころ三笠の人口は、現在の9千人に対して6万人を優に超えていた。

空知の石炭(石狩炭田)は、5000万年前ころの大地がもとになっている。それ以前、ここはアンモナイトやクビナガリュウが生きていた温暖な海だった。大地の運動で海が低湿地となり、やがてメタセコイアなどの大森林が広がっていく。長い歳月を経て森の木々は川で流され、川底に積もって地層の一部になっていった。その後気候は寒冷になり、川で作られた地層ははるかな時間をかけて再び海に沈み、地球内部の高温と、大地のはたらきが生んだ高圧力が加わったことで石炭になっていった。つまり石炭は、のちに日高山脈などを盛り上げて北海道を形づくることになる、壮大な造山運動の副産物だ。

世界の大炭田はおよそ3億年前の森林がもとになっているが(地質時代でいう「石炭紀」)、北海道の石炭の起源はずっと新しい。森の木々が倒れてから長い時間の果てに泥炭になり、比較的短期間で石炭にまでなったのは、北海道が形づくられていった大地の途方もない力のたまものだ。その意味でも石炭は、北海道の大地の営みそのものともいえるだろう。

石炭から石油へ。1960年代からはじまったエネルギー政策の大転換のために、北海道の炭鉱群も容赦なく歴史の舞台から下ろされていった。まち誕生の原動力となった幌内炭鉱は1989(平成元)年に閉山。幾春別炭鉱はすでに1957(昭和32)年に、奔別炭鉱も1971(昭和46)年に幕を閉じていた。

三笠鉄道村を運営する三笠振興開発(株)の代表取締役 北濱敏夫さん

しかし現在でも三笠には、まちの営みが炭鉱とともにあったことを示すものが少なくない。

幌内には、最初の坑口だった音羽坑や変電所、そして旧幌内駅一帯に作られた三笠鉄道村と三笠鉄道記念館がある。奔別炭鉱跡では、1960年の竣工当時東洋一と呼ばれた立坑に人や資材を揚げ降ろしするための巨大な櫓(やぐら)が見ものだ(敷地内は立ち入り禁止)。

日本で最初の産業鉄道、官営幌内鉄道を走った弁慶号の模型

三笠市ジオパークガイド

WEBサイト