利尻山を望む天塩川河口(写真提供:天塩町)

利尻山を望む天塩川河口(写真提供:天塩町)

1911(明治44)年発刊の清酒名鑑『北海道清酒品評会』には、実に260もの道産清酒の銘柄が載っていたという(『北の美酒めぐり』北海道新聞社)。酒蔵の数はおよそ160で、さらにピークの1890(明治23)年には、なんと330以上あった。ひるがえって現在では、北海道の酒蔵は12社にすぎない。増毛(ましけ)の国稀酒造(株)はいま日本最北の酒蔵と呼ばれているが、かつては増毛より北の留萌や苫前、そして名寄、天塩、稚内、さらには利尻島や礼文島にも蔵はあったのだ。ニシンやサケの漁場をはじめ、山での造材や炭鉱など、男たちが体をはって仕事をする土地に酒は欠かせない。物流が整わない時代であれば、質と規模は別にして土地ごとに造り酒屋が生まれていくのも自然の理(ことわり)だった。

北海道で最も新しい酒蔵が、昨年(2017年)秋から本格的に醸造を開始した、上川大雪酒造(株)だ。蔵は、旭川の少し北にある上川町。創業のいきさつを尋ねたとき、塚本敏夫初代蔵元(社長)は、「縁に導かれた蔵の立地が国稀さんより数キロ南だったのでホッとした」ことを強調した。新興の蔵が老舗の看板の邪魔をするわけにはいかないと強く念じていたという。

国稀酒造(株)の本間櫻さんに、大正前期から戦中まで、増毛の60キロ以上北の羽幌村(現・羽幌町)にあった蔵のことを教えてもらった。銘柄は、「玉の輿」。起こしたのは、国稀の創業者本間泰蔵と同じ佐渡出身の本間籐右衛門だ。籐右衛門が北海道の土を踏んだのは1893(明治26)年。こちらの本間家はもともと佐渡で代々造り酒屋を営んでいた豪農で、総代名主として苗字帯刀を許された家柄だった。しかし米価暴騰が引き起こした、困窮した民衆による打ち壊しにあって家財のいっさいを失ってしまう。失意を深く飲み込み、家の復興を期していったん北海道に渡った籐右衛門は7代目。その孫である本間文(ふみ)と夫の雄二がまとめた『戦前まで羽幌に実在した地酒について』(2005年)によれば、籐右衛門は厚岸や根室、網走、足寄、美幌、小樽、札幌、増毛を歩き、まだ造り酒屋のない適地として羽幌を選んだ。藤見(ふじみ)と名づけた合名会社を起こして試行錯誤を重ねながら、大正のはじめには酒造りを本格的に開始。佐渡で守ってきた銘柄「玉の輿」を北海道の地で復活させる。生産はやがて軌道に乗り、毎年10月には能登から杜氏が蔵人たちをつれてやって来るようになった。捲土重来を誓って北海道に渡った籐右衛門だったが、この段階では、もはや北海道を去ることは考えられなかった。本間家では代々籐右衛門を名乗るが、8代は増毛の丸一本間(現・国稀酒造)の創業者、本間泰蔵の従兄弟である本間貞吉の娘トミを妻に迎える。貞吉は丸一本間の呉服部門を担ったのち、増毛で金融業(無尽会社)・漁業家として独立していた。仲人は泰蔵、チエ夫妻が務めた。佐渡には本間という姓がとても多いが、これ以前に増毛と羽幌の本間家に強い関わりはなかった。8代は藤甘露(ふじかんろ)という新たな銘柄も世に出す。列島の北方で、佐渡から渡った本間家同士が縁者となって、切磋琢磨が繰り広げられた。

国稀酒造の創業者本間泰蔵の従兄弟、本間貞吉の娘トミを嫁に迎えた8代本間籐右衛門。

羽幌から上京して早稲田大学に在学中のころ(写真提供:大沼曜子)

大正半ば、増毛の本間貞吉の家族。右端に貞吉。右から4人目が長女トミ。

トミの手前が、のちに札幌信用金庫の中興の祖となった三男本間貞雄(写真提供:大沼曜子)

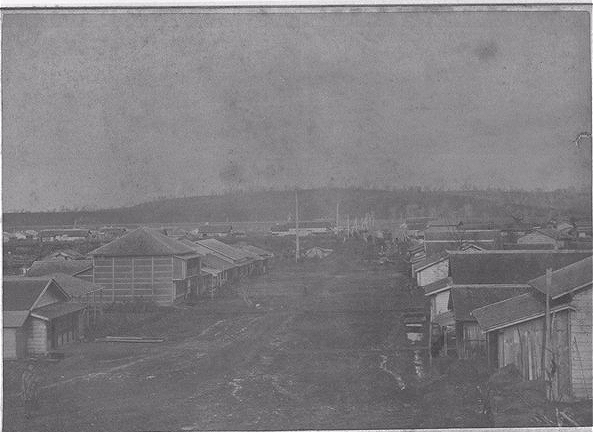

明治末の羽幌市街(北海道大学附属図書館所蔵)

しかし時代は暗転。満州事変から15年におよぶ戦争の日々が人々にのしかかる。太平洋戦争がはじまる前年の1940(昭和15)年には「臨時米穀配給統制規則」が公布された。産業組合による米の一元集荷、政府の買入れ、統制団体による米穀の配給という流通の直接統制がしかれ、農家が生産した米は自家用以外の全量を政府が買入れることになったのだ。これに伴って食糧としての米を優先させるために醸造米の生産は減らされていく。重要な税源ではあったが、清酒の生産は、全国で1936(昭和11)年度の半分以下にまで減産するという厳しい統制がしかれた。とどめを刺したのが、業界の縮小整理だ。北海道ではなんと留萌以北の沿岸の造り酒屋に廃業令が下された。羽幌は留萌のさらに50キロほど北だ。『戦前まで実在した羽幌の地酒について』を書いた本間雄二(9代目)にも赤紙が来て旭川の第七師団に入隊したが、雄二はこの本の中で、「佐渡より二七〇年余り続いた酒造である。自分の代で廃めなければならない八代は如何に情けなかったであろう」、と書いている。

けれどもようやく戦争が終わったとき8代はこう語ったという。「国、敗れたり。家業を初め多くの財を失うも、亡きこと承知で送り出した雄二はかすり傷ひとつ無く無事帰還せり。何をもってこれに代わるべきや」

今回写真や資料の協力をいただいた大沼曜子さん(9代本間雄二の三女)は、「8代は、娘のために迎えた大切な婿が生きて帰ってきたことが、何よりうれしかったのだと思います」と言う。

かつての羽幌の銘酒「玉の輿」の猪口(所蔵:大沼曜子)

「玉の輿」の前掛け(写真提供:羽幌町)

羽幌から60キロあまりさらに北に、天塩(てしお)町がある。増毛や留萌と同じく近世に松前藩の出先が設けられ、春のニシンや秋のサケ漁が盛んに行われたが、まちの成り立ちの核心は、なんといっても道北の大河天塩川の河口にあることだった。天塩川河口域にはおびただしい遺跡があり、太古から人々が住み、往来してきたことがわかっている。

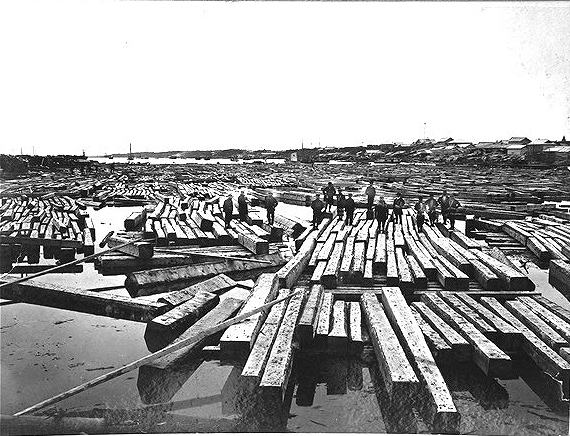

延長256キロ、北海道第2の長大河川である天塩川の流域に和人が本格的に入っていったのは、ようやく明治20年代半ばだ。豊かな森林資源が目的だった。道北の内陸には、北海道開拓史でしばしば「千古不斧(ふふ)の巨樹蒼々(そうそう)」などと出てくる森林が果てしなく広がっていた。作業に適した冬に伐採したエゾマツやアカエゾマツ、トドマツの大木は、玉切りして(丸太にして)天塩川を流送。一部は製材されて、沖まで来た木材積取の汽船に運ばれ積み出されていく。東京の資本を軸に、専門商社の天塩木材(株)が小樽に本社を構えて設立されたのが1900(明治33)年。天塩川流域の造材がいよいよ盛んになり、天塩からの出荷量もうなぎのぼり。大鋸(おが)をふるう木挽きや危険な流送などに体をはる男たちが、景気に吸い寄せられて各地から集まった。侠気(おとこぎ)に満ちた彼らはめいっぱい働き気前よく散財したから、まちはブームタウンの活況を呈した。また港には、天塩市街ばかりではなく中川や美深、名寄といった天塩川中流域の生活や開拓に必要な物資が大量に入ってきた。物資の運搬にはたくさんの馬も要る。『新編天塩町史』は当時の港のにぎわいについて、湾内に百隻以上の帆船が停泊して港外には数千トンの大型貨物船が何隻も煙を吐いていて、「天塩川の壮景は実に言語に絶し(中略)、本道に於て見る能はさる繁昌に候」と、北海タイムス紙を引いている。

天塩港に集められた木材。大正初めころ(北海道大学附属図書館所蔵)

先の清酒名鑑『北海道清酒品評会』(1911)では、天塩で「千代菊」という酒が造られている。蔵元の名は、木戸庄吉(『北海道の酒造家と酒造史資料』加藤良己)。木戸がどんな人物かはわからないが、まちに二級町村制が施行されて天塩村が誕生した1915(大正4)年に『新天地の天盬』という本が出版されていて、町勢紹介のページに酒造業が1社載っている。これが木戸庄吉だろう。この本は天盬警察分署長の久木田重平が中心になって編まれた地域の発展史なのだが、当時の180人近いまちの名士たちの経歴が編者たちの取材によって語られていて、すばらしく興味深い。業種を見れば、造材業、木材業、造船業、仲買業、料理屋、雑貨商、牛馬商などが並ぶ。

季節や天候で形が大きく変わる天塩川河口域の水先案内を仕事にする山本太三松という人物は、もともとは木材を積むために小樽から来た船の船頭だったが、春の嵐に襲われて河口で難破してしまった。そこで同業者たちのために自分が天塩に根を下ろして、水先人の任に当たることを決意したという。山本は港に私設の灯台まで作っている。

あまりに面白いので、名士たちの紹介をさらにパラフレーズしてみよう。

滑川宗四郎は1856(安政3)年、江戸の日本橋で伊豆の産物を商(あきな)う大店に生まれた。しかし空米(現物なしの米取引)に手を出して痛い目にあい、1882(明治15)年、追われるように北海道へ。一発逆転の成功を夢見た。持って生まれた山師的な才覚を発揮しようと角力などの興行師になって全道を旅するがうまくいかず、留萌の北の鬼鹿に流れて料理店をはじめた。天塩の方が儲かりそうだとやって来たのが1889(明治22)年。市街の草分けの店のひとつだった。ほどなくして鬼鹿にもどって、店と漁業をやったがうまくいかず、次は羽幌の北の初山別で料理店を開いたがこれにも失敗。文無しになって天塩で再び店を開くと、好景気に救われてやっとひと息ついた。しかし好事魔多し。夫人の病に神経をすり減らしているうちに使用人が悪事を働いて店は傾いてしまう。ふんばりどころを働き通して、日露戦争の勝利を受けて国威も増した明治40年代には製材にも事業を広げ、樺太の真岡にも料理店を出した。山火事にみまわれて造材業は打撃を受けたが、大きな湯屋を開いて人気を呼んだ。世話好きで客気(かっき)にはやる性分は「天盬名物男のひとりなり」。

河原三右衛門は、1862(文久2)年能登の羽咋(はくい)生まれ。家業は酒・醤油の醸造や陶器販売で裕福だったが、大火で焼け出され、巻き返しを図るために明治20年代に小樽へ渡った。岩内に移って瀬戸物を商ったがうまくいかず寿都の郡役所で土地測量係になる。同じ職で檜山支庁に転任したがどうも官になじめず、牧場をやってみた。しかし成功は遠く、また道庁の御料局、そして拓殖課へ。つぎに再び民に転じ、炭鉱の用地係。それから厚田でニシンを加工して東京へ売った。はじめはうまくいったが不漁のあおりで廃業。厚田の豪商佐藤松太郎が宗谷の沙流(現・豊富)に持っていた牧場に雇われたが、ほどなくして病を得て退職。天塩市街に落ち着いて測量と設計の仕事をはじめ、ようやく安住の地と事業を得たのだった。

1868(元治元)年に青森の上北郡に生まれた小川徳治の実家は、半農半漁。16歳で古平(後志管内)のニシン場に出稼ぎに来て、そのまま根室や千島の国後(くなしり)の漁場で働いて帰郷。二十歳になって再び来道して古平などで働いたが、札幌の実力者に頼まれて山仕事(造材)をはじめ、やがて美瑛で独立。1906(明治39)年には天塩に移った。いまでは30町(約30ヘクタール)の畑も持っている。夫人は小樽の張碓(はりうす)の人。

石岡熊次郎は1871(明治4)年に古平で生まれた。父は北津軽の農民だったが、箱館戦争で榎本武揚率いる旧幕府軍に加わり、箱館へ。榎本軍が敗れたあとはそのまま北海道に残り、結局古平に落ち着いた。作家子母澤寛の祖父は幕府の彰義隊に加わった御家人で厚田に落ち延びたが、農民にもこうした人々がいたのだ。古平で耕作をはじめた父だが、やがて札幌近郊豊平の開拓のために札幌に移るように開拓使に命じられる。札幌エリアの最初期の入植者だ。しかし時代が早すぎて辛抱かなわず、銭函(現・小樽市)に退散して半農半漁の暮らし。生活は落ち着くかと思われたが父は身内に欺かれて土地を手放すはめになる。石岡家はいったん津軽に帰るも炭焼をしながら捲土重来を期した。再び北海道にわたり親子でまず瀬棚のニシン場で働くが、そこで土地の払い下げを受けて水田を開く。瀬棚の稲作の草分けだ。熊次郎は村会議員や村の名誉職を務めるまでになるが、ここでまたしても身内に諮(はか)られて土地を失ってしまう。1913(大正2)年の冬、かろうじて残った財産を元手に天塩にやってきて、天塩川の渡船場の権利を譲り受けた。河口から2キロあまりの要地で、渡船と農業で暮らしを立てることができた。夏にはそことは別に臨時渡船を設けて、木材業者などの便を図っている。

1878(明治11)年に越前の丹生郡で生まれた竹内末吉の実家は農業と海運を生業としていた。末吉は海軍に徴兵され、除隊後は船長の資格を取って船乗りの世界へ。カムチャッカやカナダ、豪州と世界の海を往来しながら、31歳のときに兄と米国に渡る。西海岸のシアトルで洗濯店などに勤め、「苦辛忍耐」を重ね蓄財にはげんで帰国。1912(明治45)年に天塩に入り、回船問屋と木材商をはじめて成功した。偉丈夫で無口だけれど「軍人教育を受けたる身なれば世事にも通じ又義侠にも富み」、温情もあると人々に信頼されている。

アイヌの人々の長い歴史を移民たちが上書きしたのが北海道の歩みだ。さまざまな人々がそれぞれの人生をかかえてブームタウンに離合集散を繰り返したさまが、これらの記事からリアルに想像できる。まさにこれが、日本の近代によってつくられた北海道なのだ。

『新編天塩町史』によれば、天塩村が誕生して『新天地の天盬』が出版された1915(大正4)年の天塩港には131隻の汽船と338隻の帆船、そして157隻の和船が出入りして、荷物量は、出荷と入荷合わせて約5600トン(3万7451石)。乗降客数は3200人あまりを数えている。

小樽と天塩を結ぶ本格的な定期航路は、明治30年代半ばに道庁の補助を受けた命令航路としてスタートした。小樽の藤山汽船によって、小樽から増毛、留萌、天塩などを経て利尻・礼文までが結ばれた。しかし天塩にとっては途中の寄港地が多いために所要日数がかかりすぎたし、天候が荒れる冬期には天塩以北の航行がしばしば断念された。そのために運動が起こり、大正期に入ると地元の回漕店が開業して新たな定期航路を増やしたり、日本郵船の小樽・稚内線が小樽への復路に天塩へ寄港することになっていく。一方、内陸への天塩川の水運も、明治30年代半ばには河口から名寄までが開通していた。海と川の水運が開拓の大動脈を担った時代だ。

しかしながら旭川と稚内を結ぶ鉄道の宗谷線が1926(大正15)年に全通すると、道北の物流の軸は鉄路に移っていく。以後北海道の日本海の物流は、内陸の鉄路に主役の座を譲っていった。自動車と道路を見れば、留萌と稚内の海岸線を結ぶ国道232号と、旭川と稚内を内陸で結ぶ国道40号が整備されるのははるかのち、戦後の昭和20年代のことにすぎない。

小樽から石狩以北の日本海の記憶をめぐる旅をしてきたこの連載だが、小樽と利尻・礼文をむすぶ「小樽利礼航路」だけは、その後も長く生き続けた。終焉を迎えたのは、1993(平成5)年12月29日。開業は1885(明治18)年だから、108年にわたる歴史を綴ったことになる。この年は、夏に北海道南西沖地震があり、冷夏による米不足で、その暮れには政府が外国からの米の輸入を決めた年だった。

(写真提供:羽幌町)

(写真提供:天塩町)