本間莞彩が描いた「幌都の冬」(1949年)。南1条西3丁目の「丸善」前を行き交う人々を描いた。左隣りは当時あった富士銀行の建物(所蔵:北海道立近代美術館)

本間莞彩が描いた「幌都の冬」(1949年)。南1条西3丁目の「丸善」前を行き交う人々を描いた。左隣りは当時あった富士銀行の建物(所蔵:北海道立近代美術館)

雪が降り積もった札幌のまちを、外套の襟を立て、フードを被り、マフラーに顔を埋め行き交う人々。雪の質感や冬空の色合いから、キンと冷えた空気と雪の日ならではの静けさが伝わってくる。

本間莞彩(かんさい)は、冬の札幌の何気ない日常を多く描いた。モダンな雰囲気ただよう作風だが、岩絵具と紙を用いた日本画である。これら一連の雪のまちの作品は、昭和20年代当時の東京を中心とする中央画壇に新鮮な驚きを与えた。なぜなら、在京ではなく在札幌の画家による日本画であり、いわゆる“日本の伝統美”として描かれるモチーフではなかったからだ。

明治時代以前の北海道を見てみると、江戸時代後期には松前藩の家老で絵師でもあった蠣崎波響(かきざき はきょう)の名がみえる。しかし、松前など道南を除いて日本画の土壌はなかったと言っていいだろう。明治に入ると、洋画が盛んに描かれ、札幌を中心に洋画家のグループが多数結成された。だが、昭和20年代の戦後にいたるまで、一般的に日本画は北海道ともっとも結びつかないジャンルと捉えられていた。

その理由について、北海道立近代美術館や三岸好太郎美術館で学芸員を務め、現在は北海道庁に勤務する土岐美由紀さんに尋ねてみた。土岐さんは、1996年に道立近代美術館で特別展「北国の抒情−−本間莞彩」を担当するなど、莞彩や北海道の日本画について詳しい。

理由のひとつが、日本画の伝統が希薄なこと。京都や東京のように脈々と続く絵師の歴史がなく、指導者もごく少数。近世やそれ以前の日本絵画を見る機会も少なく、学ぶ環境が乏しいと言える。

そして、気候が寒冷なこと。岩絵具など顔料そのものには粘着性がないため、煮溶かした動物性の膠(にかわ)で紙に定着させる必要があるが、寒いとゼリー状に固まってしまう。この性質から日本画制作は北海道では不向きとされた。

もっとも大きな理由は、本州とは趣を異にする北海道の風土そのものが、日本画のモチーフにそぐわないと考えられていたことだ。「北海道は洋画的風土であり、本州で育まれた“伝統的な美意識”とは大きな開きがあるとされていました」と土岐さんは言う。結果として“北海道には日本画が育たない”と言われるようになったわけだが、外からの視線のみならず、この地に暮らす人たちの、本州とは違うという自虐的な気持ちが表れているようにも思える。

その呪いのような定説をくつがえしたのが本間莞彩だった。昭和23(1948)年、札幌駅の西横に架かっていた陸橋を描いた「雪の幌都(陸橋)」を皮切りに、11回連続で院展(日本美術院)に入選。地域の風土というモチーフが日本画になり得ると証明した。戦後になり、「現実離れした世界ばかりを描きリアリティがない」と従来の日本画への批判が高まっていた状況も味方したと言える。

院展に初入選した「雪の幌都(陸橋)」(1948年)。外套で着膨れた人物のフォルムがデフォルメされ、そのシンプルな形と色のリズムがモダンな雰囲気を生み出している(所蔵:北海道立近代美術館)

ただ、戦前から日本画として日常を描いていた北海道出身の作家はいた。滝川村(現・滝川市)出身の岩橋英遠(えいえん)は、新宿など都市をモチーフとした前衛的な作風で知られる。莞彩は、東京で院展同人として活躍していた英遠と交流があり、少なからず影響を受けただろう。しかし、莞彩が英遠と大きく異なるのは、在札で地域の風土を描いたという点だ。北国の生活の情景が日本画になり得ることに気づいたのは、札幌で暮らしていたからこそ獲得できた視点だった。まちの雪景色と人の営みに美と叙情を見出した感覚は、既存の伝統美とは違う、新しい時代の日本画として受け入れられたのである。

「黄昏」(1951年)。馬橇が西4丁目の北海道拓殖銀行の前を通り過ぎる。雪の日ならではの青みがかった夕暮れの表現が秀逸(所蔵:北海道立近代美術館)

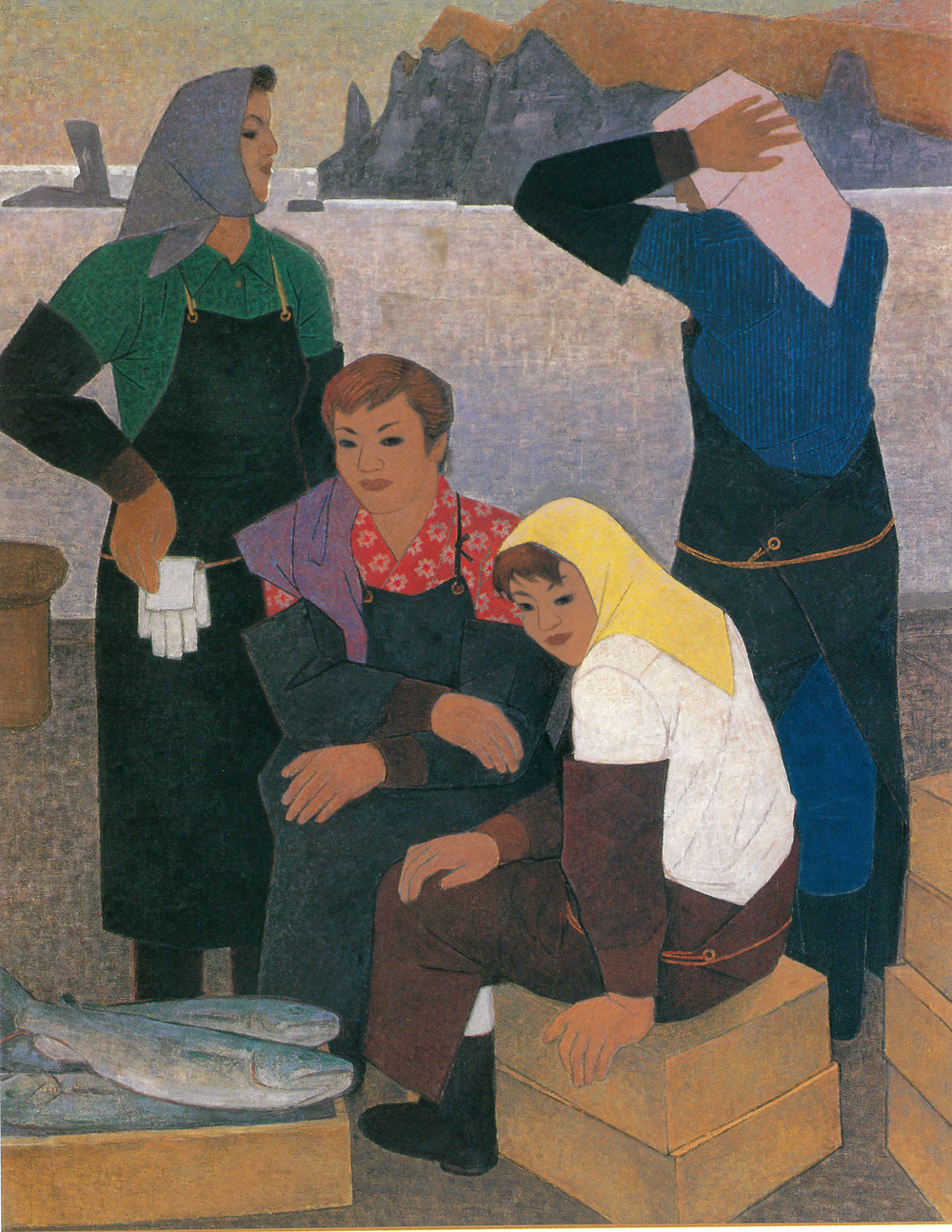

莞彩は、昭和30年前後から漁場で働く女性たちをモチーフとして描くようになる。この「出稼ぎの娘たち」(1958年)で11回目の院展入選を果たした(所蔵:北海道立近代美術館)

ここで、本間莞彩の画業と札幌での活動について触れておこう。

本間莞彩は、明治27(1894)年、新潟の米穀商の家に次男として生まれた。本名は浅田藤松(とうまつ)。漢方医だった祖父が日本画をたしなんでおり、幼いころからそれらを目にして育った。14歳のとき余市町の海産商・本間家に引き取られ、本間姓を名乗る。北前船で栄えた網元の家で大変裕福であり、画家の出入りもあったことから絵を志すようになったという。

実は、莞彩が最初に志したのは洋画家だった。大正3(1914)年に20歳で上京し、太平洋画会研究所で、パリ帰りの中村不折(ふせつ)らにデッサンなどを学ぶ。通常ならこのまま東京で作家活動を行うところだが、8年ほどで北海道へ戻り、札幌で肖像画家となったのがユニークだ。そして札幌のグループ展や道展(北海道美術協会)に油彩画を出品していた。もともと洋画を描いていたことが、日本画へ新たな感覚を持ち込むことにつながったのかもしれない。

昭和2(1927)年、詳しい経緯は不明だが、莞彩は33歳で日本画へ転向する。とくに重要だったのが、日本画のみの公募団体を独自に結成したことだ。昭和21(1946)年、道展の日本画部を脱会した莞彩ら3名の作家を核に「北海道日本画協会」を創立。東京の岩橋英遠も同人に名を連ねている。北海道における日本画のレベル向上と振興を目的とし、日本画研究所を開設して後進の育成にも努めた。この活動について土岐さんは、「洋画が中心だった道展の日本画部としてではなく、もっと主体的に北海道、札幌から日本画を発表していくことを目指したのではないか」と指摘する。

しかし、莞彩の院展入選以外は大きな成果もないまま、莞彩が亡くなって3年後の昭和37(1962)年の同人展を最後に活動は休止。そのまま団体は自然消滅したと思われる。

北海道で日本画は育たない——その考えが頭をよぎる。だが、莞彩の精神を受け継ぐような日本画をめぐる試みが、現代の札幌で始まっている。

本間莞彩(1894−1959)

「これは日本画だろうか?」展示を見た瞬間、そんな感想を抱くかもしれない。並んでいるのは、いわゆる日本画とはかけ離れた立体やイラストレーション、アニメーション、マンガ、書といった作品群。2013年から行われている「鼓動する日本画」展は、伝統的な画壇の団体による公募展ではなく、道内の、おもに札幌を拠点とする中堅作家のグループ展である。開催はテーマが熟したら集まる方式で毎年と決まっておらず、展示会場も毎回さまざま。一応、中心メンバーはいるが固定ではなく、テーマによって流動的に作家が入れ替わる。そして、公募展といちばん異なるのは、日本画家という肩書ではない作家が多数参加していることだ。

2019年「鼓動する日本画 CONNECT−MOVE」展(札幌・プラニスホール)。手描きの下絵をコンピューターに取り込み、デジタルで色や構図を編集して日本画に再構成する蒼野甘夏、日本画で描いたものを立体で表現した平向功一の作品などを展示(写真提供:鼓動する日本画展実行委員会)

展示では、岩絵具を使う体験などのワークショップと、ギャラリートークを必ず行う(写真提供:鼓動する日本画展実行委員会)

では、なぜ「日本画」と銘打っているのだろう。「鼓動する日本画」の立ち上げに関わり、実行委員会代表を務める日本画家・朝地信介(あさち しんすけ)さんは、立体的な作品を手がけている。「そもそも日本画とは、近代になって洋画に対する表現として使われた言葉。近世以前の絵師は、『これは日本画だ』なんて思って描いていたのではなく、そのときにあった素材と、そのときにできる方法で表現を追求していたはずです。その意識は現代でも変わっていない。さまざまな表現手段がある現代だったら、日本画的要素でどう表現できるか、提示したいと思いました」。

日本画は、形式や画材といったテクニカルな面で定義されがちだが、線描による平面的な表現は、イラストレーションやアニメーション、マンガにも見られる要素だ。背景を書き込まず空間をつくり、緻密に画面を構成するのはデザイン的でもある。日本画に添えられた書も独特の空間を作り出す。そのほかインスタレーションとも言える天井画や、金箔を使った工芸的な表現など、日本画をかたち作る要素は実に多彩である。

朝地さんが制作した立体作品も、自然を観察し、その空間を取り入れるという日本画的な視点で表現したものだ。「日本画だから和紙や岩絵具を使うのではなく、日本画の表現としてなにを作り出すか。その視点が重要だと思います」。

「空⇔外」(2018年)は、外の景色や空の色など“空間”を取り入れることがコンセプトの作品(写真提供:鼓動する日本画展実行委員会)

木工用接着剤を固めたものを外に放置してついた自然の汚れの偶然性と、岩絵具による彩色を取り合わせている

道内で日本画の作品を発表する場は、道展など限られていると朝地さんは言う。また、日本画の中心はやはり東京や京都にあり、作家としてステップアップするには中央の公募展を経由するのが通例だ。今までとは違う流れを生み出したいという思いは、かつて莞彩らが構想したこととシンクロする。「でも、“自分たちが北海道の日本画を変えてやる!”みたいな意識はありません。日本画でなにかおもしろいことがしたいんです」。

日本画に不利とされる環境も、伝統の枠にとらわれない表現ができるという点で、北海道の作家にはプラスに働いているようだ。それは莞彩にとっても同じだったのかもしれない。

日本画家・朝地信介さん。現在、札幌国際大学で教鞭をとる

ところで、朝地さんが北海道教育大学札幌校の日本画研究室で指導を受けていたのが、日本画家・川井坦(ひろし)氏である。父親は、莞彩とともに「北海道日本画協会」を創立した中心メンバーの川井霊祥(れいしょう)であり、坦氏自身も莞彩に師事していた。

札幌から、北海道だからこそ表現できる日本画をつくり発信する。その精神は、新たな世代へ途切れることなく流れ込み、確かに湧き出している。

●北海道立近代美術館「近美コレクション 日本の美」にて、本間莞彩「幌都の冬」展示中!

期間:2021年2月14日(日)まで

開館時間:9:30〜17:00(入場は16:30まで)

休館日:月曜(1月11日を除く)

<参考資料>

『北国の抒情―本間莞彩』1996年(北海道立近代美術館)

『北海道立近代美術館 研究紀要 創刊号』1977年

『第30回記念 北の日本画展』2015年(北海道立近代美術館)

『北海道美術50 学芸員が語る名品のヒミツ』北海道立近代美術館(中西出版)2017年

『鼓動する日本画 CONNECT-MOVE』2019年(鼓動する日本画展実行委員会)

*本コンテンツに掲載している本間莞彩氏の作品については、デジタルデータ化作業やご覧いただいているディスプレイ等の環境によって、実際とは少し色合いが異なっている場合があります(編集部)