「カメラでは写せない建築美を描きたい」

vol.17島口暉生(てるお)さん/札幌市

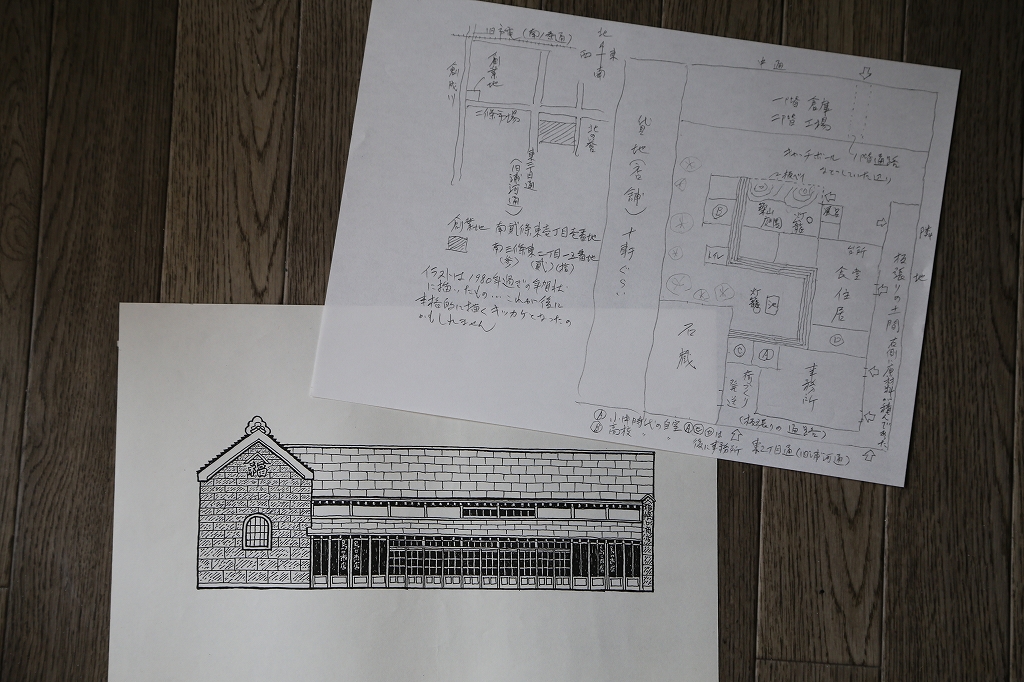

原点は128年前に創業した馬具店にあった

島口暉生さんが初めて建築物を描いたのは、大正建築の生家を懐かしみ、年賀状を作成したときのこと。1891(明治24)年、曽祖父の福藏さんが馬具製造卸商として創業した島口商店は、もともと札幌區南貳條東壱丁目壱番地、創成川沿いの西南角にあった。島口さんは、大正時代に移転した南3条東2丁目で生まれ、幼少期は東京で過ごしたが、5歳から高校卒業までの13年間は生家で暮らした。その建物は、石蔵と木造の店舗事務所の奥に住居があり、中庭の北側に10軒ほどの貸店舗、東側に倉庫と工場を構えるほど広い敷地に建っていた。

黒澤明監督が札幌を舞台に映画化した『白痴』(1951年)の中で、亀田(森雅之)が赤間(三船敏郎)に怯えて豪雪の街中を歩き回るシーンに、往時の狸小路や二条市場など生家周辺が映っている。ロケ地として取り上げられたゴム靴や地下足袋問屋「北海製靴」も、実は島口さんの祖父・初代勝太郎さんが開業し、当時の番頭に譲った店らしい。島口さんは「僕はその映画を観ていないから、あまり覚えていないけど、小学生時代の同窓会に出ると、みんなからロケ現場を見に行ったと、よく言われるんですよ」と懐かしむ。

さらに、あまり知られていない史実を聞かされた。北海道を代表する馬具・革製品メーカーのソメスサドル(砂川市)の前身は、1964(昭和39)年、札幌に創業したオリエントレザーで、初代の代表取締役会長は島口さんの父・二代目勝太郎さんだったという。「創業前から、うちの裏の工場でアメリカへ輸出するための馬具の商品開発をやっていて、高校時代にいくつか試作品を見た記憶があります」。道内の炭鉱が次々と閉山するなか、新たな地場産業を育成しようと歌志内市に誘致されたのが、オリエントレザーの輸出馬具工場だった。大正時代から皇室に馬具を献上してきた島口商店からは、ベテランから若手まで技術指導者を送り込んだ。明治時代から培われていた馬具職人の技が、現在のソメスサドルに引き継がれていることは間違いないだろう。

高校卒業まで過ごした生家、島口商店の正面を35年ほど前に描いたのが建物を描くきっかけに。当時を思い出しながら店舗があった場所、見取り図まで描いてくれた

北海道開拓記念館調査報告第16号『馬具製作技術の変遷と職人の生活(4)』に掲載されている島口商店の創業者・島口福藏さん(左上)、創業地に建つ大正時代の島口商店(中央)

大正初期、島口商店で鞍を展示する際に使用されていた鞍台(写真提供:島口暉生さん)

島口商店の創業70周年記念に製作された馬のレリーフを施した鉄製の壁掛け

レンガや石を下から積み上げるように描く

建築画を夢中になって描き始めたのは、1987(昭和62)年、47歳になってからだ。東京の大学を卒業後、商社などに勤務。30歳を過ぎて父の後を継ぐつもりで札幌に戻ってきたが、馬具製造業はすでに下火となっていた。大阪万博で使われた大型テントや広場の施設を扱う新規部門を担当し、やがて独立して会社を経営。当時、函館では明治・大正時代に建てられた民家や土蔵を生かしながら、洒落たカフェやブティックにリノベーションされる動きが始まっており、出張で訪れた際にその姿を見て、本来の仕事よりも、ノスタルジックな異国情緒が漂う函館の虜になっていった。

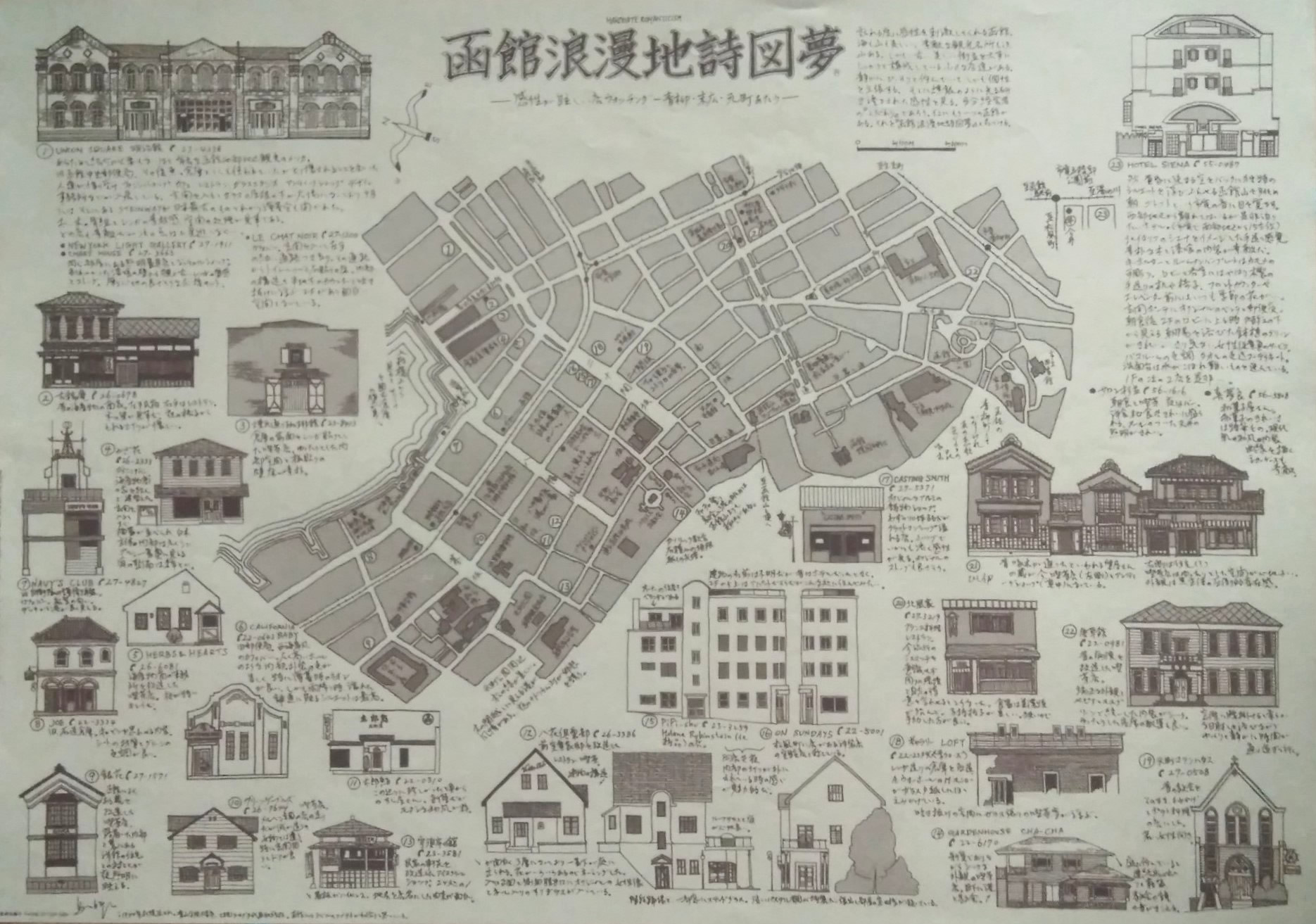

函館を訪れるたびに撮りためていた写真を使い、気に入った建物の店を紹介する印刷物を作るつもりだったが、何気なく描いたイラストがデザイナーの目に留まり、建物から受けた独自の印象や地図も手書きで添えて、店舗絵図「函館浪漫地詩図夢(はこだてろまんちしずむ)」を制作することになった。それが評判となり、次に小樽版を作り、札幌版で初めて時計台や北海道庁旧本庁舎など重要文化財などを描き、函館や小樽でも大型の歴史的建造物と向き合うことになる。「僕はレンガや石を一つ一つ下から積み上げるように数えて建物の高さを出し、窓の位置などをはじき出します」という。

ある日、友人から「50歳は知名の年。それは天命を知るという意味である」と教わった。「僕は美術教育を受けたわけではないから、本来の画家ではないと思っています。ただ、幼い頃から職人が一針一針丁寧に仕上げていく馬具作りを目にしてきましたから、自分の細やかな画風は、それに通じるものがあるんじゃないか。建築画を描くことを天命にするのもよいのではないか」と思い立ち、51歳で画家に転身した。

最初に制作した店舗絵図「函館浪漫地詩図夢」。函館の街並みを楽しみながら散策した当時のようすが伺える(画像提供:島口暉生さん)

「赤れんが庁舎」で親しまれている北海道庁旧本庁舎。屋根の飾り窓の上にある赤い星は「五稜星」で開拓使のシンボルだった。1888(明治21)年

札幌芸術の森に復元された有島武郎旧邸。有島は札幌に永住するつもりでこの家を建てたが、妻の肺結核治療のため翌年には東京へ転居することに。1913(大正2)年

スイス人建築家マックス・ヒンデルが設計、トタンの外壁が珍しい旧北星女学校宣教師館(現・北星学園創立百周年記念館)。島口さんは高校時代、この北星卒のピアノ教師にピアノを習った。1926(大正15)年

重厚な風格ある日本郵船旧小樽支店は、かつての小樽運河の情緒を残す北運河近くに建つ。一足延ばすと小樽市総合博物館で、現存する日本最古の旧手宮機関庫も見ることができる。1906(明治39)年

鐘の音が美しい函館ハリストス正教会。明治の函館大火で焼失した初代聖堂に代わって建て直された。実はこの建物をモデルに札幌福住にもハリストス正教会はある。1916(大正5)年

予備知識なしで行くと驚きや感動が大きい

北海道から全国の西洋建築へと目が開いたのは1992(平成4)年。苫小牧から仙台までフェリーで渡り、横浜、神戸、長崎へ、札幌から車で往復約5000㎞の取材旅行を決行した。「いまの時代なら、事前にパソコンやスマホで検索して調べてから行くんでしょうけれど、僕の場合は予備知識なしで行き当たりばったり。でもね、きちんと調べて行くよりも、初めて見たときの驚き、感動が大きいんですよ」と、当時の胸の高鳴りを語ってくれた。

取材旅行は、生い茂った木の葉や屋根の雪が邪魔をしない春や秋が多い。まずは、ロードマップを確認しながら車でまち全体を一回りし、どんな建物がどの辺りにあるかを頭に入れ、後は歩いて建物をめぐる。駅舎、県庁、銀行、博物館など、横浜や神戸にある規模の大きい建物の場合は、近づけば近づくほど全体のフォルムがつかめず、屋根の上にどんな飾り窓や塔があるのか下からでは確認できない。島口さんは資料用にいろいろなアングルや高さから建物を撮影するために、向かいに建つビルの屋上や階段室、時にはトイレ、給湯室などへ、恐る恐る忍び込むこともあったそうだ。横浜、神戸、長崎では、60棟の建物を2000枚もの写真に撮ったという。中には阪神淡路大震災で倒壊した教会や銀行、商社ビルもあるが、その名建築が島口さんの絵によって残された。2010(平成22)年に取材し、翌年から3年かけて仕上げた長崎の教会40棟のうち9棟が、昨年6月に「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」として世界文化遺産に登録された。

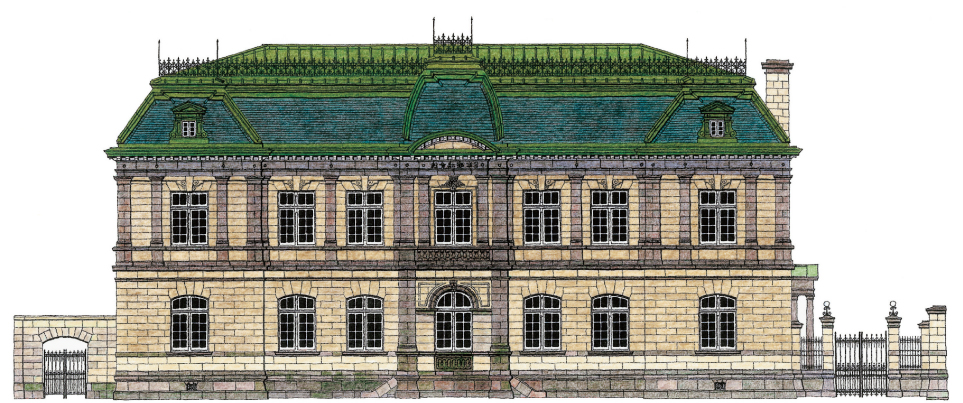

弘前市に建てられた旧第五十九銀行本店本館(現・青森銀行記念館)。函館で洋館建築を学んだ堀江佐吉が、技術の粋を集めた。1904年(明治37)年

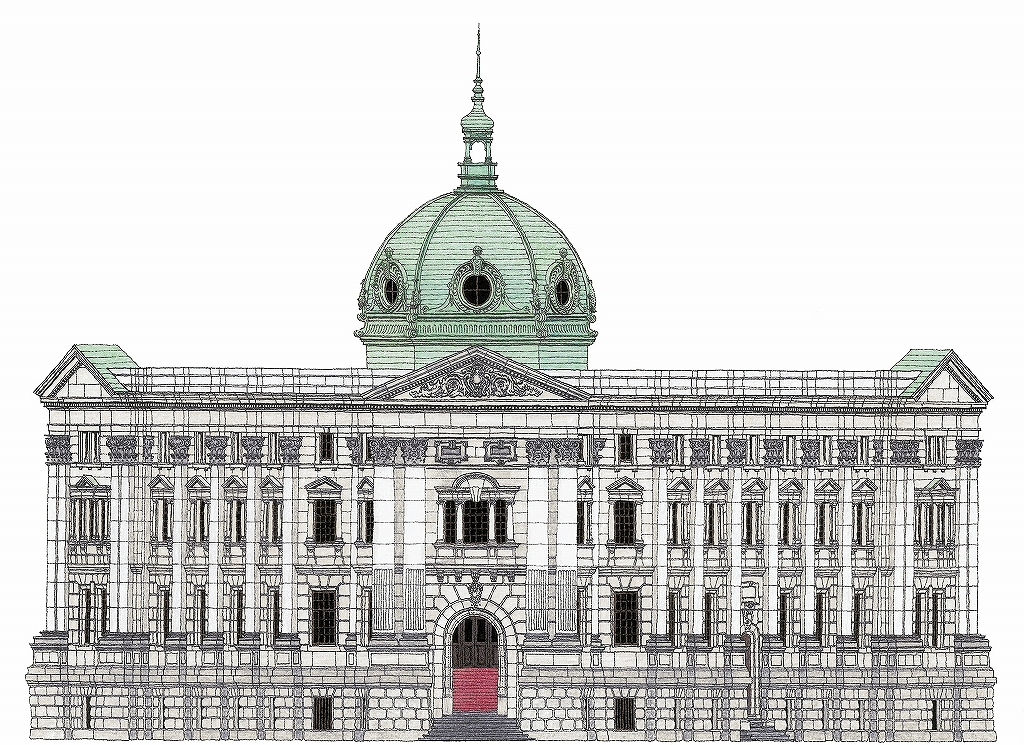

緑青の巨大なドームがあり、その威風堂々とした佇まいに圧倒された旧横浜正金銀行本店(現・神奈川県立歴史博物館)1904(明治37)年

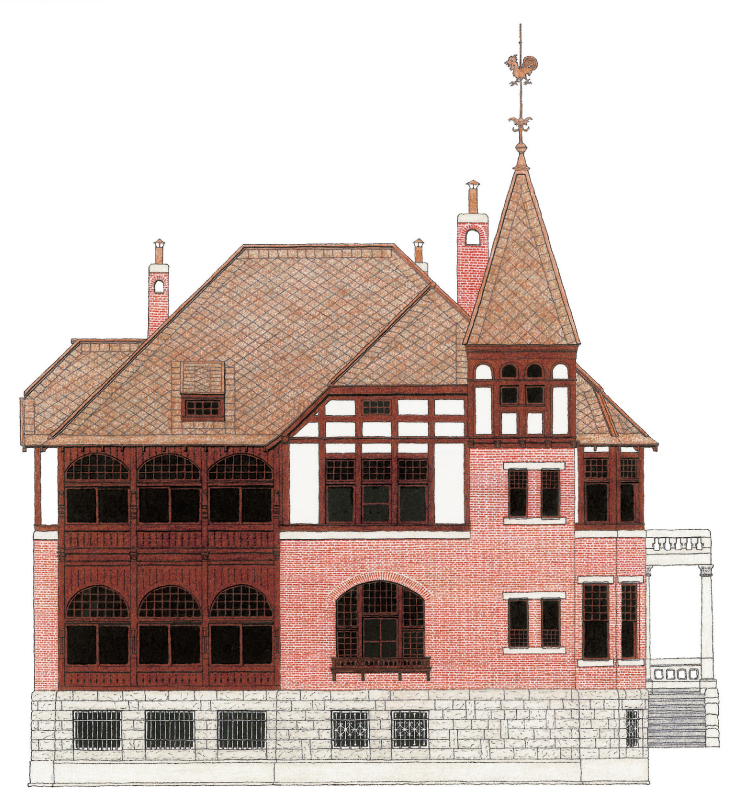

神戸で人気の異人館といえば、NHK朝の連続ドラマ小説の舞台となり「風見鶏の館」の愛称で親しまれている旧トーマス住宅。1909(明治42)年

1902(明治35)年、帝政ロシアが中国・大連市に建てた東清鉄道汽船事務所の複製。大連市と国際航路を結ぶ門司港がある北九州市に建てられ、大連友好記念館として観光スポットに。1994(平成6)年

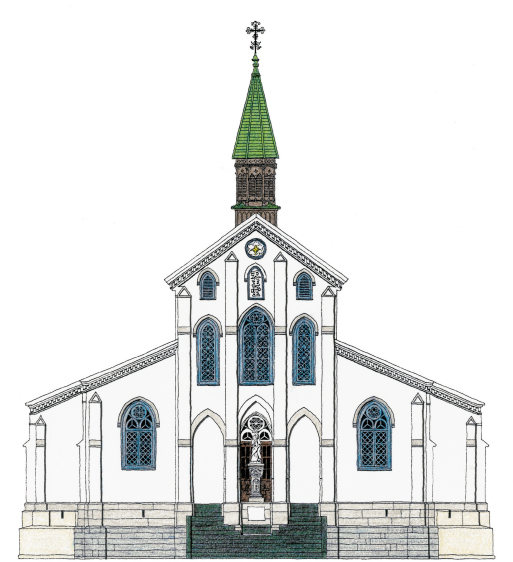

国内で現存する最も古い教会建築として長崎市に建つ、国宝の大浦天主堂。木造の初代天主堂を包み込むように、レンガ造りの漆喰仕上げで1879(明治12)年に増築された。1864(元治1)年

建物を建てたのと同じくらいの達成感

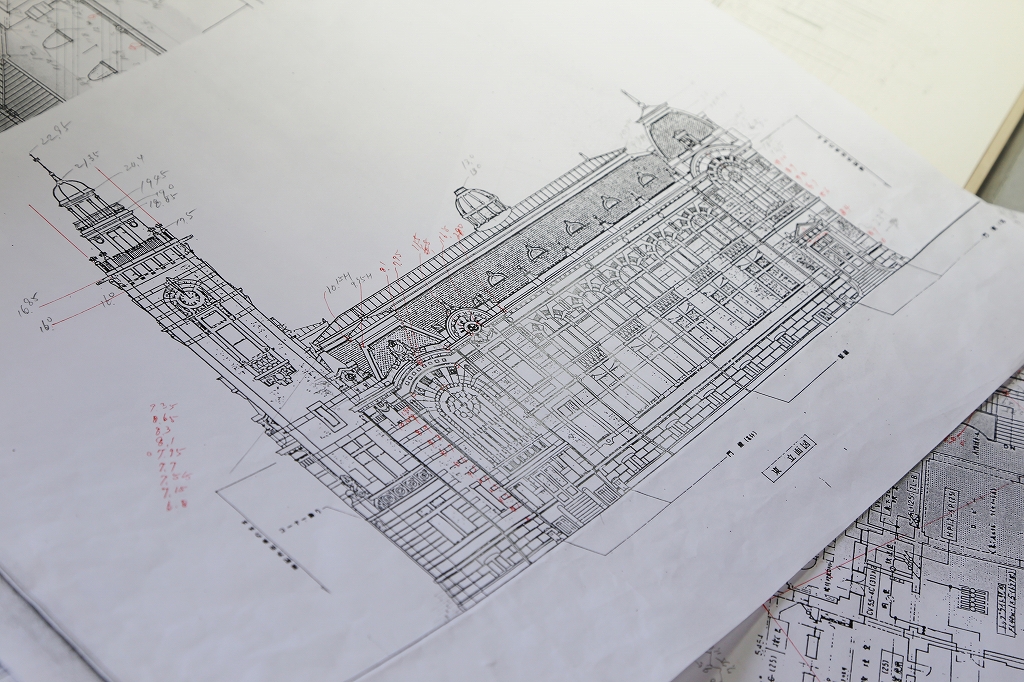

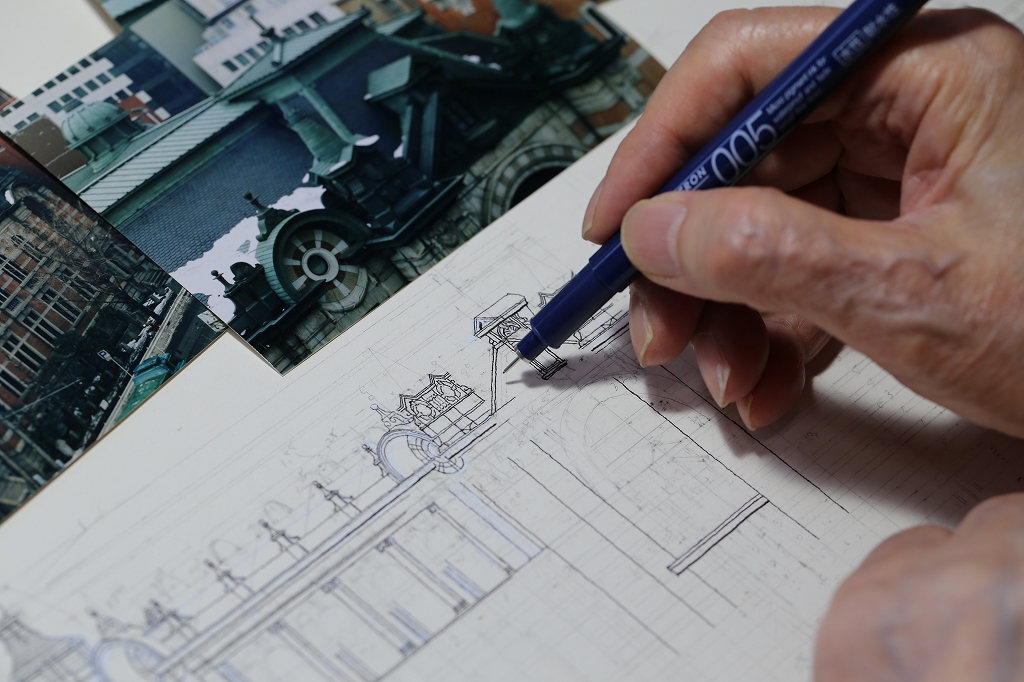

島口さんの作品は、カメラや人の視点で一瞥しただけではわからない屋根の形状や、死角の部分まで一枚の画に描き込む。全国各地で展覧会を開いているが、建築関係者も、フリーハンドでこんな風には描けないと目を丸くする。その制作過程を知りたくて、制作室を覗かせてもらった。建物の図面や写真などの資料であふれ、必要不可欠な道具は電子卓上計算機だという。「重要文化財の場合は、だいたい平面図や立面図を入手できるからいいのですが、図面がない場合は写真から描き起こすので、定規で測りながら電卓を叩いて比率を出し、建物全体の寸法、窓や扉の配置や屋根の傾斜などを決めていきます」。作業するその姿は、いわゆる画家のイメージとはほど遠い。

「僕が大切にしているのは、建築家が追求した建物のプロポーション。人間の目やカメラは、遠近法で見えますよね。それでは構造が分かりにくい。一般的な遠近法なら、あらためて自分が描く意味はない。見えた通りに描くなら、これほど時間をかけずに誰でも簡単にできますから。下から見上げただけでは見えない屋根の上の飾り窓や柱の装飾なども、建築美としてきちんと伝えたいんですよ」。初期の作品は正面や側面だけを描いていたものが多いので、最近は新たなアングルから正面と側面の両方を入れて、遠近法では表現できない立体的な建築画に描き直すこともある。

その方法で、いま作業を進めているのが、横浜のシンボルでもある横浜市開港記念会館(愛称:「ジャックの塔」)。以前は時計塔を右に描いたが、今回はセンターに配置し、角から見たアングルで左右の側面を一緒に見せる予定だ。取り寄せた平面図や立面図はもちろん、鉛筆での下描きにも配置をはじき出す数字が細かく書き込まれているのには驚いた。「いつも、もう二度と描きたくないと思うほど面倒ですよ。でも、実際に建てた人はもっと大変だったはず。その思いを少しでも感じようと手間を掛ければ、完成したとき、建物を建てたのと同じくらいの達成感があり、酒もうまい。ちょっと大袈裟かな」と笑った。

自然光が差し込む窓に向かって置かれた作業机。「机の上が狭いから、やりかけの仕事をそのままにして、その上に、奥を高く手前を低く傾斜するように木製パネルを置き、2段重ねで絵を描きます」

現在、取り組んでいる横浜市開港記念会館の立面図や平面図。窓や装飾一つ一つの位置を確認しながら、その寸法を書き込んでいく

「僕がいま描こうとしているのは図面そのままではなく、左右両側面が入る角からのアングル。壁面や屋根の上にいろいろな飾りがあり、高さが違うので、その位置を出すのが大変なんです」

「一番手前に出っ張っているところから描いていきます。ここのバラ窓は一部が柱の陰になる。下描きのときにその見えない部分も描いておかないと、ペン入れの際、実際に見える部分を正確に描けない」

建物のラインを描くときは、サクラクレパスの水性ペンピグマを愛用。完成したら複製して、建物の時間の経過さえも伝わるように色鉛筆で着色していく

島口暉生

E-mail:sapporomant.simagti●ymobile.ne.jp ※●を@に変えてご利用ください

Webサイト