北洋の荒海に浮かぶ監獄「蟹工船」

河原崎 暢・一道塾塾生

「蟹工船」は、昭和4 (1929) 年に「戦旗」に発表された小林多喜二の代表的な小説である。同年に実際に起きた北洋漁業の博愛丸事件が題材である。博愛丸は日魯漁業会社(現在のマルハニチロ)所有であった。その頃、北洋漁業は日露戦争でオホーツク海領域の漁業権が承認され、そしてカムチャッカ半島沿岸にも拡大した。ソ連成立後にも漁業条約は継続したが、スターリン体制下になり漁獲物加工はソ連国内から締め出され、海上の母船で加工を行うことになった。蟹工船はソ連との国際関係の問題でもあった。また労働条件が原始的で北洋の監獄部屋と言われた。

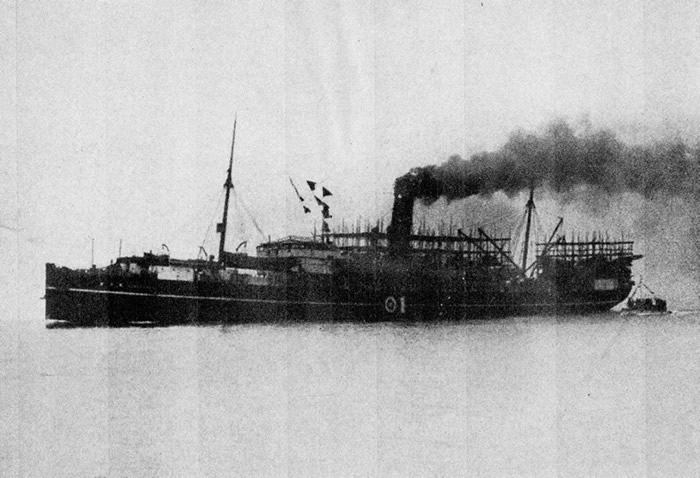

「蟹工船」(1940年発行の海軍雑誌「海と空」から)

舞台は、冬の函館港と吹雪で荒れたオホーツク海である。

「おい、地獄に行ぐんだで」と、蟹工船に乗船する労働者の捨て鉢な言葉から小説は始まる。乗船労働者は東北地方の貧農や、北海道の移民百姓や函館の貧民窟の子供であった。

そこから少し離れた棚に、宿酔の青膨れにムクンだ顔をした、頭の前だけを長くした若い漁夫が、俺アもう今度こそア船さ来ねえって思ってたんだけどもなと大声で伝わっていた。周錠屋に引っ張り廻されて、文無しになってよ。又、長げえことくたばるめに合わされるんだ。

彼らの会話には逞しさと悲哀さが混じり合っていた。

漁夫の穴に、浜なすのような電気がついた。煙草の煙や人いきれで、空気が濁って、臭く、穴全体がそのまま糞壷だった。区切られた寝床にゴロゴロしている人間が、蛆虫のようにうごめいて見えた。

多喜二は蛆虫の如くと労働者を表現した。出港の場所は、函館の西部地区弁天町近くの西浜岸壁、現在の西埠頭である。今は寂れ、古いレンガ造りの倉庫が残っているだけである。船は小樽の祝津を通り、留萌沖から宗谷海峡を通り樺太に向かった。

もう海一面、三角波の頂きが白いしぶきを飛ばして、無数の兎が恰も大平原を飛び上がっているやうだった。(中略)カムチャッカの海はガツガツと飢えている獅子の様だ。

ここでは多喜二は海を動物に例え、想像を絶する極寒を描写している。何故、多喜二は蟹工船の労働者に目をつけたのだろうか? 多喜二はこのように書いている。

てんでんばらばらの者らを集める事が雇うものにとって、この上なく都合のいいことであった。

蟹工船は工場船であって、航海法が適応される航船でもなく工場法も受けていなかった。内地の労働者は、労働組合などを組織化し資本家と対抗していたが、蟹工船の労働者は未組織で個別化されていた。それ故、労働者は厳しい気象環境下で搾取されていた。

カムチャッカでは死にたくない。

これは全労働者の願いであった。現代からは異常とも思える過酷な労働条件は、改善される様子もなく、会社が雇った鬼のような監督の支配下におかれた。監督は労働者を人間扱いはしない。船内で死者が出ると、監督は通夜の出席も一部の者しか許可せず、遺体を麻袋に入れて海に投げ込んだ。

しかし、そのような形態は国家にとっても、また都合が良かったのだ。北洋漁業は急増する日本人の重要な食糧供給源で生命線でもあった。

ついに労働者は、命までも資本家から搾取されていると気づき、自発的にサボタージュを始めた。組織的に足並みがそろい、労働者は立ち上がり、監督に抵抗したが、監督に先導された軍艦により労働者の代表者を連行されてしまう。帝国海軍は会社の用心棒であり、資本家の手先であったのだ。本当の敵は監督ではなく帝国海軍をも支配している資本家たちであることをしっかりと認識し、再度立ち上がる。

「蟹工船」の舞台となった函館港

多喜二は函館市には在住していなかった。プロレタリア小説家としての多喜二を育てたのは小樽である。道内一と言われた経済的活況と相対する労働者運動が多喜二の思想的基盤と考えられる。

多喜二は秋田県下川沿村に農家の二男として生まれた。四歳時に伯父を頼り一家全員で若竹町(現小樽築港)に移住した。経済的援助もあり小樽商業から小樽高商(現小樽商科大学)に進学し文学活動に取り組んだ。一年下に伊藤整がいた。

当時の小樽は、人口も札幌を凌駕していた。しかし北海道で最も階層分化が進んでおり、資本家、中流階級、労働者が小樽という山と海に囲まれた狭い地域に凝集され、丘の高い所の富岡や東雲に資本家の豪邸が建ち並び、川沿いの低地の手宮地区は労働者の長屋がびっしりと集まっていた。多喜二の実家のある裏手の小樽築港はタコ部屋が多数あり、幼少時から労働者が酷使される社会の矛盾を見て育った。

昭和初期のこの小説が最近再脚光を浴びている。特に現代の若年層に人気があるという。グローバル化した経済の下で、若者たちの共感を得ているのだ。オホーツク海の荒れた気候と多喜二の指摘した矛盾は今も同じく続いている。