一人息子を亡くした夫婦の青函航路

日露戦争開戦中の1904(明治37)年7月30日、青森から一組の夫婦が、函館行きの日本郵船「駿河丸」に乗り込んだ。(ちなみに、国鉄による青函航路の開設は4年後である。)この夫婦は、数か月前に一人息子の柳之助を亡くしたばかりであった。

其日は航海をするに申分ない天気でした、浦汐の露艦が一度この津軽海峡を通過してから、太平洋沿岸に出没するといふので、定期の航海はすべて断絶のきのふけふ、たゞこの青森函館間ばかりは五六日以前から汽船の往復があるとのことでした。

船内の3等船室を利用するつもりであったが、天気が良かったので甲板に出て舳先の方に坐った。船が青森湾を出た時、夫はこれまでの経緯を思い出した。

息子の柳之助が日光華厳の滝に投身自殺したのは、1年前。理由は解らない。夫が自殺前に息子に意見したことが原因だとして、妻は狂ったように嘆き苦しんだ。妻の不安定な精神状態が続いたが、それも治まったので、妻の保養と息子の死を弔うための巡礼の旅を兼ねて、日本各地の名所や温泉、寺院を回ることにした。

正午の弁当配布の時に、柳之助と同年代の2人連れの青年が、自分たちの傍で弁当を食べた。見たところ1人は、息子にそっくりな書生風の男。夫婦は話し掛ける。彼は江州(今の滋賀県)からやって来て、職を求めて札幌か旭川へ向かうとのことだ。青森を出発してから約3時間後に、大澗崎の方角から雲のような煙が見えた。

それは太平洋沿岸に出没するといふ噂のあつた浦汐艦隊で、大潤崎から竜飛崎の方角を望んで、三海里ばかりの沖合を海岸に沿ひながら徐行して来たのです。次第に接近して、やがて彼我の距離が五海里程になると、艦影も判然しました。黒鼠色の三隻の敵艦が、武装も無い自分等の船の方へ向いて、殺気を帯びて寄り進んで来た時は、船員も乗客も総立ちになつた。敵の陣形は単縦で、各艦約半海里の間隔を置いて、先頭に「ロシヤ」――――「グロンボイ」――――後れて、「リュウリック」。

船員が乗客に、「降りろ、降りろ、生命が惜しくば下へ降りろ」と大声で制しても混乱は収まらない。妻は顔色を変えて、書生の傍に寄り添った。書生は夫に、「奥さんは僕が引き受けます。」と言い、必死に守った。この時、大半の乗客も死を覚悟した。

函館には防衛のために設置されている要塞があるため、船は全速力で函館港へ向かった。その直後、函館方面から日本艦艇が近づいてきたため、露艦艇は日本海へ逃走した。要塞からの攻撃は、一発の発射もなく終った。甲板の上にいる人から、「万歳、万歳」の叫び声が上がった。夫婦はほっとし、残り少ない時間を書生と共に過ごした。そして船から臥牛山(函館山)が見え、定刻通り無事に到着した。

あゝ甲板の上から函館の市街を望んだ時のその人々の歓喜は奈何でしたらう。(中略)海岸に集る黒山のやうな人々は、狂ふばかりに歓喜の声を揚げて、この定期船の無事な入港を迎へたのです。駿河丸もまた嬉しそうな蒸汽の音を響かせました。

書生との別れの時に、妻は柳之助のことを思い出したのか、倒れるばかりに泣き、夫に取縋りながら彼を見送った。夫婦にとって書生との出会いが、心の慰めになった。

この作品は1904(明治37)年12月、『新小説』に発表した短編小説である。藤村は同年7月27日、自費出版する『破戒』の資金を後妻の秦冬子の父慶治から援助してもらうために、露艦に怯えながら渡道した。本作中の「欺な船に乗るのも思ひがけないのです。第一、斯うして津軽海峡を通るのも思ひがけないのです。」という夫の言葉は、藤村の実感であったに違いない。『津軽海峡』は、作者の北海道旅行の記念とも言える作品となった。

夫婦の息子である柳之助のモデルは、「厳頭之感」と遺し16歳で日光華厳の滝に投身自殺した、札幌出身で一高生(現東京大学教養学部)の藤村操である。父の胖は屯田銀行(現北海道銀行)の頭取、叔父の那珂通世は歴史学者といったエリート一家であった。このため、この自殺は当時センセーショナルな出来事として、知識階層に大きな衝撃を与えた。

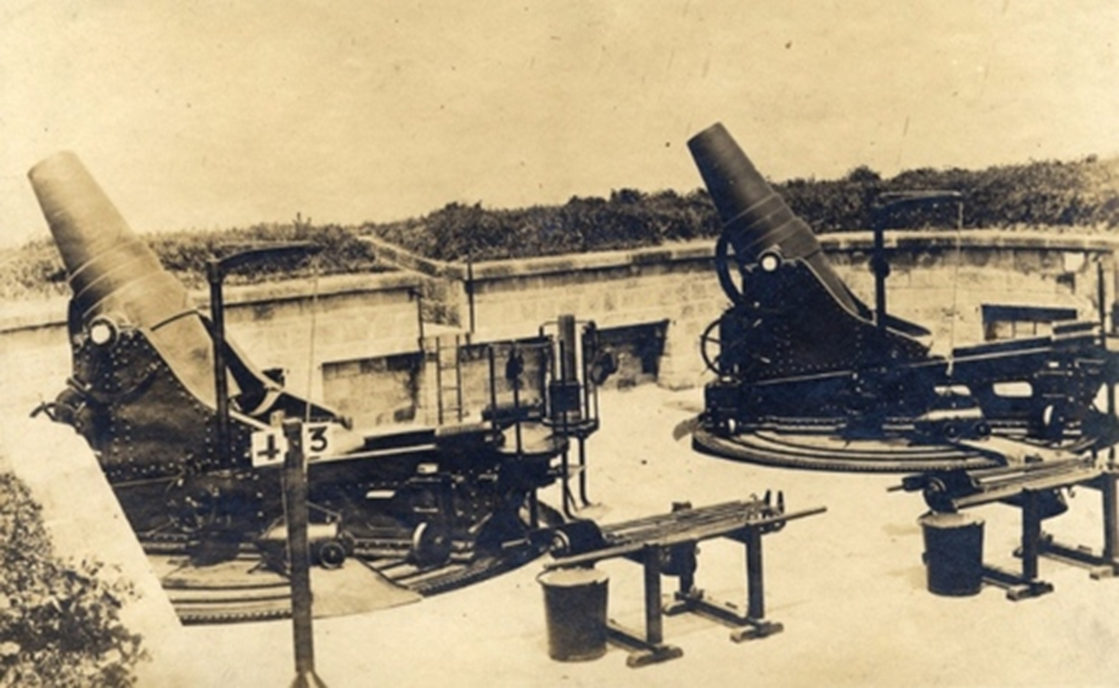

夫婦が見た函館山は戦時中まで立入禁止だったが、終戦後に一般開放された。現在も多数の煉瓦壁、コンクリート洞窟掩蔽壕、砲台座が残っている。2001(平成13)年に「函館山と砲台跡」は、北海道遺産に認定された。

函館山。標高334メートルの山。牛が寝そべるように見えるので以前は臥牛山と呼ばれた(提供:函館市観光部観光誘致課)

函館要塞。1926(大正11)年撮影(提供:函館市中央図書館)

現在の函館港:手前の船は青函連絡船記念館摩周丸、右上はJR函館駅