故郷と都会の中で成長してゆく女学生

姉の圭子はよく気が付く洋裁学校の生徒で、天真爛漫な田舎育ちの妹俊子と、伯母の家で下宿生活を始めた。子供が居なくて留守がちな伯父と淋しく暮していた伯母は、二人を迎えて喜んだ。圭子はすらりと背が高く、俊子はチビで、肩上げをしてスカートの裾を縫い上げたダブダブの制服とガブガブの靴を履いている。俊子は一カ月分の小遣いを半月で使い切ったり、男子学生から花束を貰ったり、大通公園を踊るように駆け回ったり、することなすこと伯母や姉に叱られる。が、何故そんなに怒られるのか、本人はさっぱり訳がわからなかった。

二人は夏休みになると四カ月ぶりに、山の中の家に帰省する。トンネルを過ぎると、発電所の家が見えてくる。崖下を流れる川も、緑の山々も、二人においでおいでをしているようで、窓から身体を乗り出して懸命にハンカチを振る。

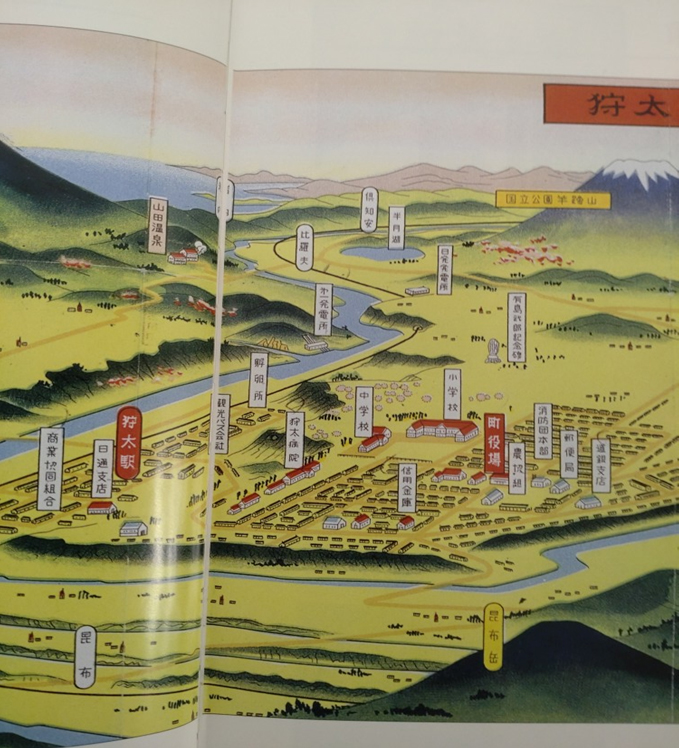

狩太町俯瞰図(『ニセコ町100年記念誌』より)

俊子は、原っぱの中で、弟たちと鬼ごっこや陣とりをして遊び、大将になって先頭に立つ。父の薪割りを上手に手伝ったりして過ごしていた。

「薪割りは、俊子に限るね」

父は、手を休めて汗をふく。

「私は、こういうこと好きなのさ。男に生まれれば良かったと思うよ」

「全くそうだ。お前は女の子じゃないよ」

「そうでしょう。男だったらいいね父さん。第一、革命をおこすこともできるし、社会カイカクもできるしさ」

父の顔から笑いが消えて、突然荒々しい声で薪割りを止めさせられた。父は、物騒なことを口にしたことが気に食わない。娘が女の子でいてほしかった。

俊子には女学校の勉強が簡単過ぎて、物足りなく思われるのだ。

「ねえ母さん。私、女子大へやってよ」

母は、おどろいて、とっさに声も出ない。

「女高師でもいいよ。でたら高給とって、親孝行するよ」

「なにいってるの俊ちゃんは…」

母は父親の月給で5人の子供たちを教育することの大変さを、俊子に教えた。はじめて父の給料がいくらかを知った。月給の割に、何と家族が多いのだろう。いや、家族の割合いに、何と月給が少ないのだろう。俊子は深刻な顔で考える。

圭子は卒業して故郷に帰る。一人になった俊子は寄宿舎に入る。友人達と生活を共にして新しい経験の中で、夢と現実の違いを知ってゆく。弟が中学生になり、家計が厳しいので修学旅行にも行けない。歯を食いしばって考える。かならず、かならず、東京へ行こう。皆が歩いた場所を、私はかならず歩いてみせる。

「ねえ母さん、私お願いがあるの」

「なあに」

「私、職業婦人になりたいわ」 母は、手を休めてふりむく。

「母さんは、圭ちゃんでこりごりしてますよ。 (中略) いけません」

俊子は、すごすごと庭へでる。父は、庭木の手入れに余念がない。

「父さんの理想と、俊子の希望では、だいぶ距離があるようだな」

ちょっきん、ちょっきん、はさみの音。

両親に反対されても、俊子の気持ちは変わらなかった。

やがて圭子が見合いをした青年のもとに嫁ぐ朝、チャリンチャリンと鈴を鳴らした馬車は山をくだって遠ざかり、見えなくなった。

見送っていた俊子は、川の流れをじっとみつめた。山を下り、村をとおって、町を過ぎ、やがて大海におどりでる水の流れは、自分が歩む人生なのだ。目を見開きしっかりと、流れてゆく水をみつめていた。

羊蹄山の春と麓の町

『姉妹』は畔柳二美の女学校時代の自伝的小説である。霊峰羊蹄山を東に望み、尻別川の崖に建つ王子第一発電所があり、有島農場が近くにある村。狩太村(現在はニセコ町)が故郷であった。雄大な自然の中で、自由奔放に山野を駆けめぐる少女が札幌の女学校で新たな出会いを経験して成長してゆく姿が描かれている。後年、夫が戦死して、傷心の二美が帰るのは老いた父母の情愛のもと、故郷狩太村であった。函館本線狩太駅は人生の出発の駅であり、帰り着く駅でもあった。

ニセコ駅(旧狩太駅)(写真提供:photolibrary)