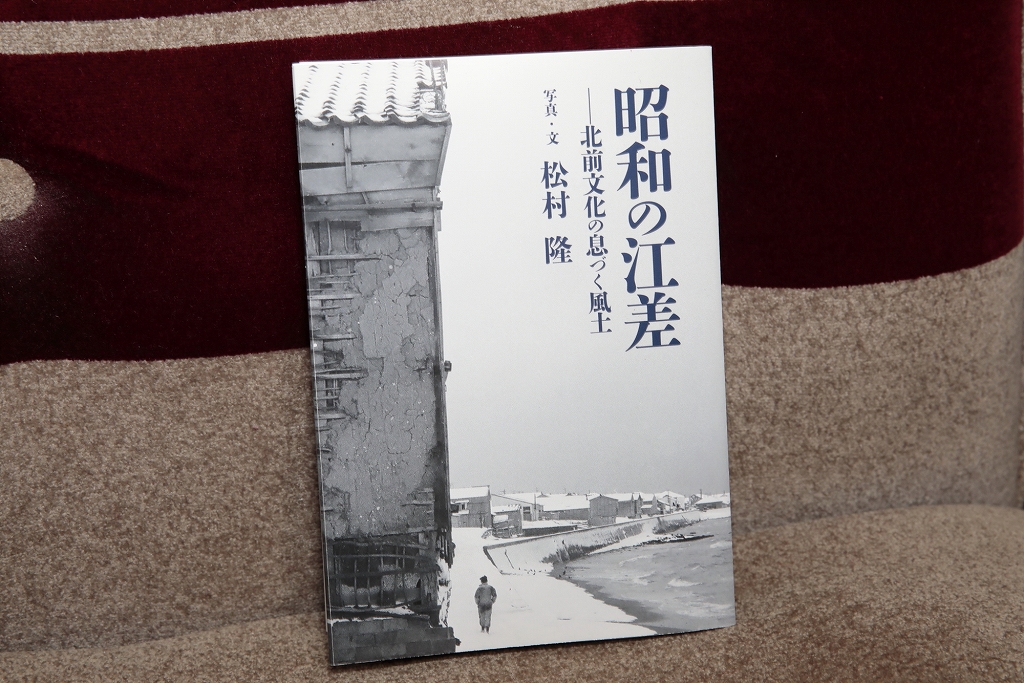

昭和40年代の江差の海岸沿い。北前船の時代の、荷物を運ぶ舟から直接荷物を出し入れするためのハネダシという桟橋の構造を持つ商家の家屋が、海にせり出すように並んでいた。このあと、海は埋め立てられて現在の国道227号となる。左手には工事を始めているような様子が見える(撮影:松村隆)

昭和40年代の江差の海岸沿い。北前船の時代の、荷物を運ぶ舟から直接荷物を出し入れするためのハネダシという桟橋の構造を持つ商家の家屋が、海にせり出すように並んでいた。このあと、海は埋め立てられて現在の国道227号となる。左手には工事を始めているような様子が見える(撮影:松村隆)

建物から外に出ると、先ほどより風が強くなっていた。海岸沿いを埋めるように伸びる江差のまちは、いつも海からの強い風にさらされている。

ここは、江戸時代からの町並みの雰囲気を伝える「いにしえ街道」。北前船で栄華をほこった商家の建物や、姥神大神宮がたたずむ観光の中心地だ。また、昔から営業している店や古い建造物を利用した店が建ち並ぶことから歴まち地区と呼ばれ、「江差町歴まち商店街」と名付けられている。この商店街を舞台としたまちづくり活動も盛んで、商店街の人々が中心となり、江差の歴史と文化を発信する企画が多数行われている。

2004年、旧国道は歩道をつくり拡幅し「いにしえ街道」として整備された。古い建築物は後ろに曳き家され、関西風の細長い造りの家屋など奥行きを短くして改装したところもある

ガイドしてくれる室谷元男さんは、商店街の中心的人物で、さまざまな企画の仕掛け人だ。まち歩きのガイドでは「百人の語り部」という活動を取り入れている。これは、地元の人自らが“語り部”となり、訪れる人にまちや自分の家の歴史について語るというもの。たしかにまちを散策しても、公開されているところ以外は外から眺めるだけになる。建ち並ぶ古そうな建物がどういう歴史を持っているのか、観光パンフレットや旅行会社のガイドだけではわかりえないことも多い。室谷さんは「町民が、自分の口で語ることにおもしろさがある」と言う。

「じゃあ、さっそく歩いてみようか」とうながされ、風に飛ばされないよう帽子を押さえながら歩き出す。いにしえ街道の真ん中あたりから鴎島のほうへ進むと、すぐ左側にいかにも歴史がありそうな和風建築の店が現れた。ショーウインドウのようなところには、古い自転車や広告看板などがディスプレイされているが、表札がかかっているので今も住む人がいるのだろう。

観光客ならこの時点で、外から見るだけで通り過ぎるところだが、室谷さんがおもむろに戸を開けて「こんにちは〜。今ガイドしてるんだけど、ちょっと見せてもらってもいいかい?」とずんずん入っていく。中から出てきた家の方にご挨拶して、店先を見せていただくことに。ここは岩崎商会といい、自転車を早くから取り扱っていたという販売店。家の中に蔵があるのが特徴の江戸期の建築物で、町から「歴史的景観形成建物」に指定された24棟のうちのひとつだ。奥まで続く長い土間や軒の造りに商家の雰囲気が残る。

岩崎商店の大きくせり出した軒は本州・日本海側の家屋の特徴。道路側に隙間があいているのは、通行人に軒の雨だれがかからないように、という気遣いだとか

平井家は「能登屋」という旅籠を営んでいた家。なにげなく置かれたくぼんだ石は、旅籠にあった手水鉢で大変古いという。「松浦武四郎や、土方歳三、榎本武揚も使ったかも!?」と言われてちょっぴり興奮

「ウロコイ辻薬店」の店内には、古い店舗で使われていた赤ダモ材がベンチ替わりに置かれている。薬をすりつぶす薬研(やげん)なども展示。裏手には土蔵が残る(非公開)

このように、江差では観光客が町民とコミュニケーションしながらまちを巡る、というスタイルの観光に取り組んでいる。町民それぞれが持つ物語に触れることで、観光客はただ歩くだけでは気づかないまちの魅力を知ることができる。町民自身も人に見せたり話したりすることでまちの魅力を再認識できるという。魅力とは、歴史的な建物そのものでなく、暮らしの中に残された“まちの記憶”にこそあるのだ。

記念用として一度切りしかつくらなかったお菓子の木型など、貴重なものが展示されている西川住宅のミニギャラリー。「オーダーメイドの木型があるということは、それを作る職人も町内にいたということだね」と室谷さん

町の歴史的景観形成建物に指定されている西川住宅は、地元の棟梁によって復元された。内部の一枚板の梁も見事だ

最後に立ち寄ったのが「皐月(さつき)蔵」という土蔵を活用したエリア。屋根をかけた通路でつながり合う江戸期の4つの蔵を、カフェやギャラリーなどとして活用している。こちらを運営する「江差いにしえ資源研究会」の会長を務めるのも室谷さんだ。郷土食や職人の手仕事を紹介する情報発信と交流の場として、2014年にオープンした。蔵は長く放置されていたため傷みが激しく、今もまだすべての修復や整理が終わっていない。しかし、時間がかかっても町民の力で再生することに意味がある、と室谷さんは考えている。「お金をかければ簡単にできるよ。でも、町民みんなで少しずつ瓦を直したり壁を塗ったりして再生させたい。このまちは、そんなふうにしてできたはずだし、本当のまちづくりにつながっていくと思うんですよね」

いにしえ街道や周辺の小路にはこうした蔵が多く残されていて、店舗として活用されているところもある。室谷さん自身も、そのうちの1軒で「江差塗」と名付けた漆塗りの工房を開いている。「江差は、かつて菓子職人にゲタ職人、カゴ職人などたくさんの職人がいたまちだった。江差塗を始めたのも、“職人のまちの記憶”を伝えるためなんです」

土蔵のひとつにあったヒバ材の柱には弘化四年(1847年)という文字があり、蔵を建て直したときに書かれたらしいという。基礎には北前船で運ばれた福井の笏谷石(しゃくだにいし)が使われている

内部を拭き漆で仕上げた漆工房。江差に漆塗り職人はいなかったが、北前船で輪島塗が運ばれてきていた。室谷さんはメンバーを結成して輪島塗の職人の指導を受け、「江差塗」として古材を使った家具などを制作。将来、江差産の漆をつくるべく漆の木の植樹も行っている

室谷元男さん。江差町歴まち商店街協同組合監事や、江差いにしえ資源研究会会長など、さまざまな活動で中心的役割を果たしている。本業は町内で塗料店を経営。先祖は富山県高岡からやってきた人だとか

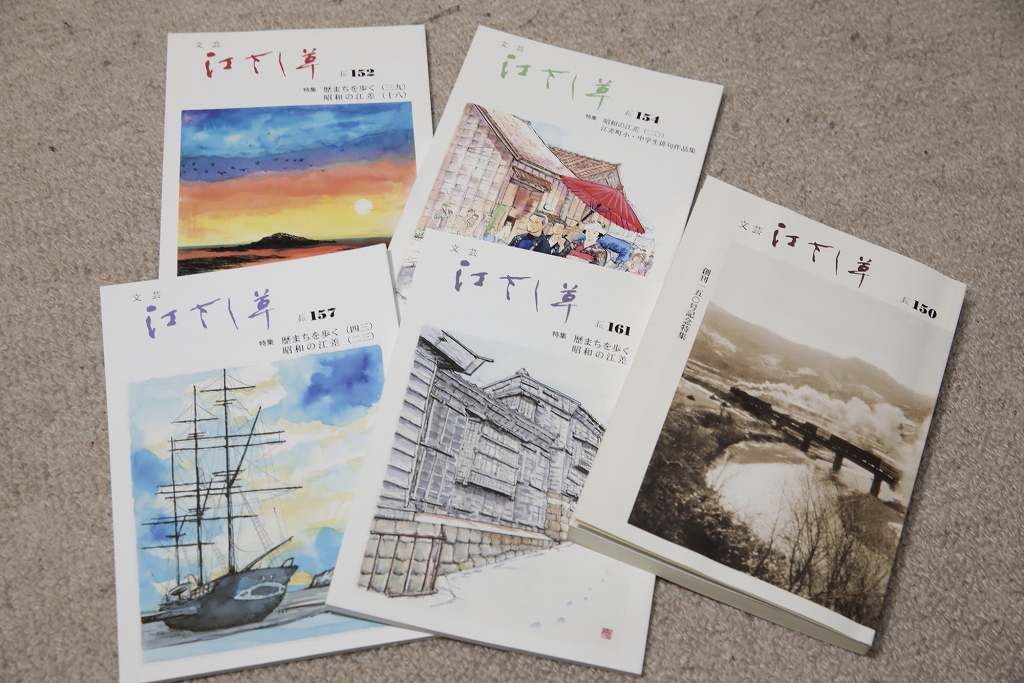

商店街での「百人の語り部」の活動のきっかけとなったのが、「江さし草(そう)」という地元の文芸誌である。発行代表の松村隆さんが文章を、室谷さんが写真を担当した「歴まちを歩く」という連載で、歴史ある家の人から丹念に話を聞くうちに、室谷さんはそのおもしろさと重要性に気づいたという。

地域文芸誌「江さし草」。まちに咲く花「エサシソウ」から名付けられた

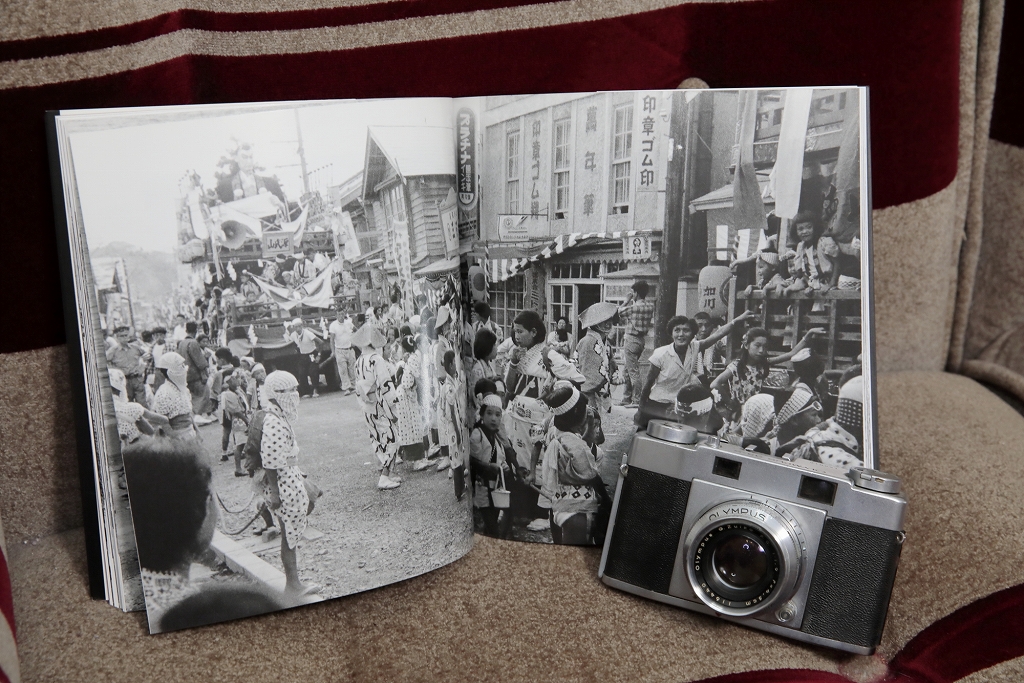

初めて買った愛機「オリンパス35-S」。昭和30〜40年代の写真は、ほとんどこのカメラで撮影している

昭和40年代の「土場(どんば)」。松村さんの生家(中央)が写っている。1970年の台風で川が氾濫し、集落は流されて集団移転した(撮影:村松隆)

ところで、松村さんが家族や景勝地ではなく、まちを被写体としたのはなぜなのだろう。

「江差はどんなまちなのか、というのを自分なりに表現したいと思ってね。テーマ性を持った写真が撮りたかったんです」。とくに意識しているのが「風」だという。「江差はつねに、風に影響されているまち。風をどう撮るか、というのがずっとテーマにあるね」

江差の冬は、日本海から冷たい「たば風」と呼ばれる強風が吹く。子どものころからたば風を強烈に感じて育った松村さんは、風とともにある江差の暮らしをテーマに選んだ。たば風を防ぐため道沿いに冬囲いがされた風景は象徴的で、まさにここだけにあった風景である。

秋になると、たば風の吹いてくる方向に冬囲いをして冬に備えた。各家が道沿いに立てた囲いがずっと続き、まち全体が囲われたという。風が吹くと囲いの隙間を通って鳴るもがり笛の音を、松村さんは今も思い出すという(撮影:松村隆)

昭和40年代、埋め立てられる前の海岸沿いの風景。歴史の記録としても貴重だ(撮影:松村隆)

役場を退職後、松村さんは写真だけでなく文章も書くようになる。きっかけは民謡「江差追分」だった。町職員最後の仕事として追分会館の建設に携わったこともあり、江差追分に引き寄せられるように全国から人がやってくるのはなぜか、と思うようになった。

「この歌には一体なにがあるんだろうと、名人の青坂満さんを取材しました。そのなかで感じたのは、江差追分には“文化としての力”がある、ということです。たば風が吹く地で、長く積み重ねてきた文化が歌として息づいている。それは“まちの個性”であり、このまちにしかないものです。江差の文化という個性を大切にして、その良さを伝えれば人が訪れてくれる。そうすれば、まちが本当に幸せになれるのではないかと思っています」

松村隆さん。1963年に江差フォトクラブを仲間とともに立ち上げ、自費出版した円空仏の写真集が反響を呼ぶ。退職後は写真集の出版や執筆、江差追分に関わる活動などをスタート。著書は数々の賞を受賞している。昭和元年生まれの御年92歳

もう一度、「いにしえ街道」に立ってみる。松村さんがかつて撮ったような風景はもう残されていない。けれども、まちの記憶と個性を見つけ出し、今に伝えようとする人たちがいる。江差を訪れたら、ぜひまちの人と話をしてみてほしい。ここにしかない魅力がきっと伝わってくるはずだ。

『昭和の江差 ―北前文化の風土』松村隆(檜風(かいふう)社)1,900円(税込)

(昭和25年以降の江差の町並みや生活、芸能文化をテーマに撮影した写真約400点を収録)

購入の申し込み TEL:0139-52-3748(檜風舎 北海道桧山郡江差町緑丘188-12)

江差町歴まち商店街協同組合

北海道桧山郡江差町字橋本町85番地 江差商工会館内

TEL:01395-2-0531

E-mail:yumesaku●esashi.sakura.ne.jp ※●を@に変えてご利用ください

※「いにしえ街道」ガイド(百人の語り部)は要予約

WEBサイト