「500年前の地質も、気候変動も、木が教えてくれる」

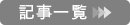

vol.5十勝の木のうつわ 佐々木要さん/幕別町

けれど、道産広葉樹の木材見本を作るかのようにあらゆる樹種を丸太から仕入れ、

何年もかけて水分を落とすところから始める木工家はどれほどいるだろう。

時には埋もれ木や瘤(こぶ)材を使いこなし、世界に一つとない表情豊かな器を生み出している。

最初はあらゆる木材の見本づくりを考えた

廃校となった旧中里小学校の校舎で工房を開いたのは2002年。幕別町に生まれ育った佐々木要さんは、それまで地元の山から木を伐りだし、製材する木工場で20年間勤めていた。職場で扱っていたのは、ナラ、カバ、センのような一定の量が確保でき、家具や建材など何にでも加工しやすい用途材が中心だった。ところがチップ用に集めた自然林の木には、名前もわからないような木が混じっており、さまざまな色や木質を見比べられる木材見本を作ったらおもしろいと感じたという。

帯広には道立の高等技術専門学院があり、当時、木工家をめざし、木工技術を習得するために大勢の学生が道内外から集まっていた。しかし、輸入材が低価格で出回る時代となり、勤めていた木工場は閉鎖しなければならない状況に追い込まれる。この先、道産材が入手しづらくなると感じた佐々木さんは、木材見本になるようなあらゆる木を地元の山から集め、木工家に加工販売するランバーヤードのような仕事を考えた。案の定、珍しい樹種を揃えると、木工技術の指導者や木工家たちからも一目置かれる存在に。

自分のところで製材したものが、どんな人たちに使われ、カタチになっていくのかを見ているうちに、佐々木さんの興味も「ものづくり」へと膨らんだ。やがて、自宅で作り始めた器がデザインコンペでも認められるようになり、道産木材にこだわる工房を開くことを決意。「決まった形の器を作り続けても、年輪や木の色合いが異なるので、同じものはひとつもない。まったく違う豊かな表情を見せてくれるので、飽きることがない。“生活”の二文字がなければ、これほどおもしろい仕事はない」と笑う。

旧校舎の玄関を入り、まず驚くのは廊下に並べられた樹種の多さだ。佐々木さんが扱うのはミズナラ、カバ、セン、ニレ、タモなど広葉樹だけで30種ほど

体育館から裏庭を覗くと、「少なくとも1、2年は外気と同じ環境で水分をゆっくり抜く」という木材が積まれていた

最近では入手が困難な瘤材もゴロンと転がっている。幕別町はパークゴルフ発祥の地だが、スティックのヘッド部分にカバの瘤材が好まれ、愛好者のステイタスになっているとか

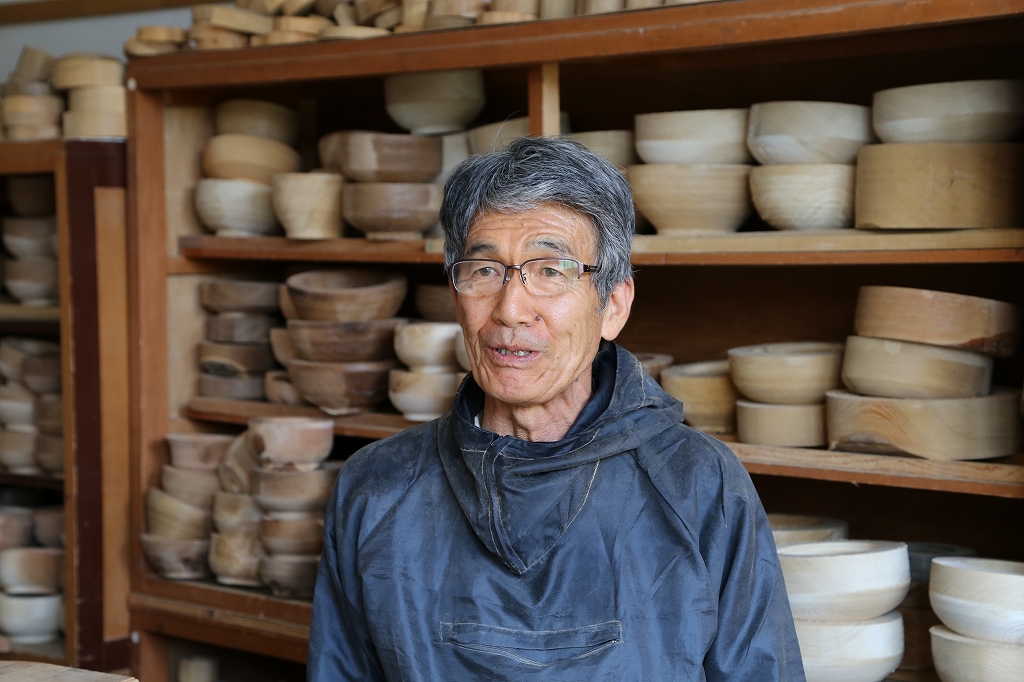

工房のあちらこちらに教室だった面影があり、どことなく郷愁を誘う

「一つ一つ木工ろくろで作る人は全国でも数少なくなった」という。佐々木さんが作業し始めると、静寂だった工房がギュ~ン、ギュ~ンと鼓動するかのようだ

瘤から生命力を感じ、埋もれ木から十勝川を知る

「ダケカンバ、ハルニレ、ミズナラ、ハンなど、この辺にあるのは地元の瘤材。堅くて加工が難しいので工業用木材としては邪魔ものだったけれど、いまでは工芸用として人気が高く、価値も上がった」という。入手ルートに恵まれているのは、もともと製材業界にいたおかげだ。「昔の山子さんに聞くと、山火事があった跡などから瘤材が出るとか。瘤は一種の病気だけど、通常の生育条件と異なったことが起きると、種子以外で生き延びようと、別な方法で再生を始める。だから、この瘤の目一つ一つから細い枝が生えてくる」。そんな木の本質を知っている佐々木さんだからこそ、年輪の下から年輪がうねり出てくるような生命力を感じる器が生まれるのだ。

十勝川などの埋もれ木を使うことも、佐々木さんのもう一つの特徴だ。「水辺で埋もれ木として出てくるのは8割以上がハルニレ。あとはタモやセン、まれにクルミやナラ、イタヤも出ます。木は意図的に着色しようとしても、中まで染めるのは難しい。十勝川の500~600年前の地層から出てきた埋もれ木は、川の鉄分と木のタンニンが反応して天然に染色されたもの。同じ樹種でも札内川から出たものは、まったく発色していないので、地質や川の成分によって変わるらしい」

さらに「年輪を見てもおもしろいですよ。広葉樹の場合、ゆっくり成長するほど年輪が細かく、木質が均一。肥沃な畑の中で育つよりも、日当たりの悪い北側の斜面で育つ方が木質はいい。この辺の400年500年経った丸太は、年輪の間隔が太かったり細かったり均等じゃない。つまり、いま温暖化と騒いでいるけれど、長い目で見れば同じような繰り返しがあったんじゃないかな」と熱弁する姿は、木工家の枠を超えているような気がした。

工房での作り手は、グラフィックデザイナーだった息子の允(まこと)さんと2人きり。この膨大な量の木材がすべて器として世に出るのは何十年先のことだろう。年輪と同じように時間をじっくりかけて父の背中を着実に追ってほしいと願うのは身勝手だろうか。

「いかに薄くするか、これが僕の目標」。まず外側を「荒繰り」し、次に内側を「中繰り」し、形を仕上げていく

佐々木さんの仕上げを待機している器は、隣の教室からあふれるほどだ

樹種によってこれほど色が違うのか、と驚くほどカラフルだ。通常はウレタン樹脂を塗って仕上げるが、使い込むほど独特な風合いが出るオイル仕上げもある

瘤材を使うと、幻想的な模様が浮かび上がる。全国各地のデパートで開かれる展示会でも評判が高い(撮影:佐々木允さん)

実家を改造したカフェ&ギャラリー「ななかまど」では、佐々木さんの器をはじめ、道内各地で知り合った作家の作品を展示販売。妻のえい子さんが淹れる珈琲もまたおいしい

工房 十勝の木のうつわ

北海道中川郡幕別町中里155 まなびや中里

TEL・FAX:0155-56-3123

Webサイト

cafe&gallery ななかまど

北海道中川郡幕別町札内春日町297-24

営業日/金・土・日・月曜日

営業時間/11:00~17:00

TEL:0155-56-3573

Webサイト