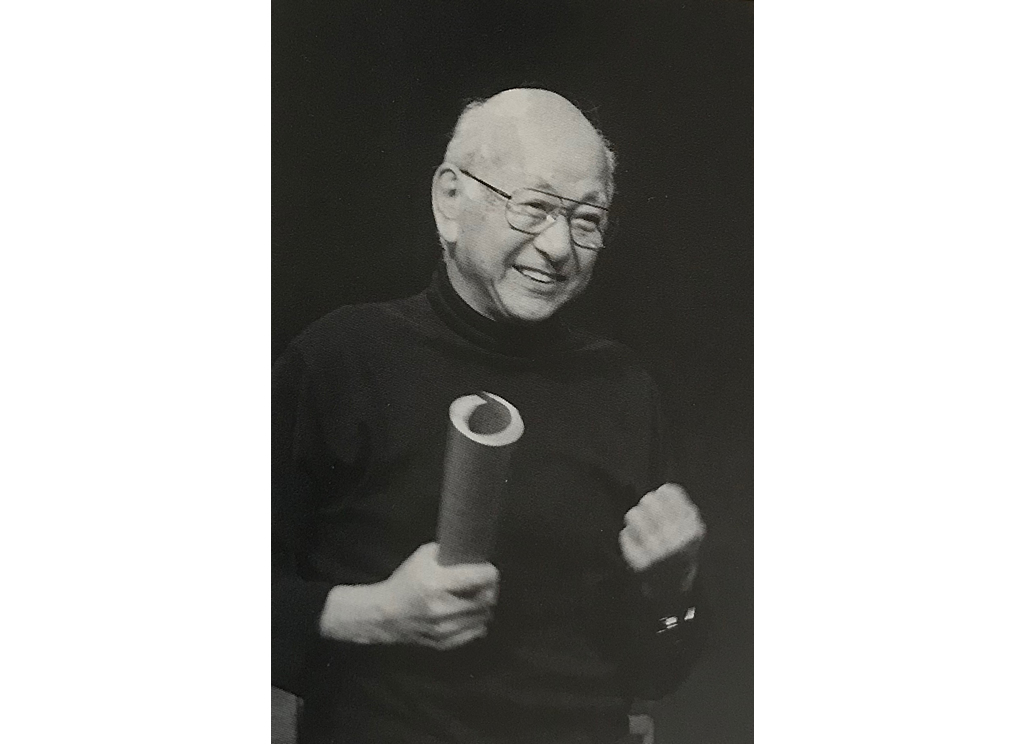

演出家・プロデューサー守分寿男(1934-2010)。(「民藝の仲間332号」より)

演出家・プロデューサー守分寿男(1934-2010)。(「民藝の仲間332号」より)

札幌の写真師のはしりである武林盛一が開いた武林写真館(1872年創業)のことを調べていて、仏文学者松尾正路(小樽商科大学名誉教授)のエッセイ集『地球の春』と出会ったことがある。松尾は、1937(昭和12)年にパリに滞在した日々を回想する中で、武林イヴォンヌという、気まぐれで、薄っぺらな内面を自分で持てあましているような娘にふりまわされたことを冷静に綴っている。イヴォンヌは武林盛一の養子となった三島磐雄(のちの文学者武林無想庵)と雑誌記者中平文子の娘としてパリに生まれた日本人で、2歳から3歳にかけての短いあいだしか日本の土を知らない。三島磐雄は武林盛一の弟子である三島常磐の実子だったが、常盤は子どもに恵まれなかった師に息子を譲ったのだった。武林盛一は1885(明治17)年に東京に拠点を移し、札幌の武林写真館はやがてまちの名士となる三島常磐が引き継いで、百年企業の基礎を築いた。最初の武林写真館があったのは、いまの南3条西1丁目の北西角だ。

松尾はパリにいた読売新聞特派員の兄を通してパリ在住の武林無想庵との接点を持ったのだが、彼が見た当時17歳のイヴォンヌは、痩身で半透明の蒼い皮膚をしていて、人前ではほとんど食事を摂らない。そのうえ何度もリストカットを繰り返していた札付きの問題児だった。松尾は彼女の監督役に選ばれてしまい、『地球の春』でこう書く。

彼女の口から父という言葉を一度もきいたことはなかった。その父と母は同じパリに居合わせて会うこともなく、その娘は、平常の論理と判断が養われていく家庭も社会環境も持たず、感受性のよりどころとなる民族の故郷も知らなかった。イヴォンヌは日本の新聞も読めなかった。彼女の日本語は卑近な会話の世界を往来しているだけで、言葉の低い天井のようなものだった。彼女のフランス語も同様だったが、日本語よりも野卑な隠語の多いフランス語をよく知っていた。

生まれ育った土地の歴史文化をめぐるイヴォンヌのこの寄る辺なさは、北海道人にとっては決して他人事ではない。それはまるで、かつての道産子たちが自覚していた不安やコンプレックスと同じ構造だからだ。

もともと道産子とは、馬のことだ。江戸時代にニシン場などに持ち込まれて、漁期が終わると不要品として山野に放たれていた南部馬がルーツ。彼らは雪の下の笹や渚に寄せられた海藻などを食べながら蝦夷地の風雪もしたたかに生き抜き、近親で繁殖して次第に退化しながら野生化していった。春になると出稼ぎの男たちにまた集められて、人間のための仕事をすることになる。小さくて力不足で閉じられた血統が彼らの特徴だったが、上下動が少ない側対歩(片側の前足と後足を同時に出す)ができたので、荷物の運搬には好都合だった。

道産子という呼び名はやがて開拓期に内地から北海道に渡ってきた人々の二世や三世を指す蔑称にもなっていく。つまりそれは、日本人でありながら、外地である北海道で生まれ育ったために日本の歴史文化の常識や素養もなく、その代わりに新しい西欧文化に表面的に惹かれていく、まるで異邦人のような日本人のこと。そうした志向を補完するものとして、ウィリアム・クラークら御雇い外国人が札幌農学校などで果たした役割はとても大きい。「西欧文明の飾り窓」としてのキリスト教の存在も特筆されるだろう。

子どものころ、親戚の大人たちの集まりでこんなことがあったのを思い出す。前後の文脈はまったく覚えていないのだが、それは誰かが、「なんだかんだ言ってもしょせんあいつだって道産子だべさ」、などと、成功している仲間のことをいまいましげに語っていた情景だ。

しかしいつのころからか、道産子は自らの意味を真逆に読み換えていった。いま道産子とは、北海道の風土に生まれ育ったことを自らの個性としてポジティブに言挙げしていく人々のことだ。

新人時代の守分寿男。スタジオでのひとコマ(写真提供:守分葉子)

いまとなっては、かつて道産子という言葉が激しい蔑称だったことを実感として知らない人も多いだろう。北海道マガジン「カイ」は2008年秋の創刊以来、近代日本の中で北海道とは何であったのか、そして何でありつづけているのか、あるいはこれから何であり得るのかといった問題群を、さまざまな特集テーマを立てながら探求してきた。その答えはもちろん、容易に綴れるものなどではない。しかし僕たちが意識してきたのは、どんな場合でも北海道や自分たちが主語になって何ごとかを考え、誰かに伝えることだ。

そして一昨年(2017年)の夏、ニセコ町(後志管内)の有島記念館で、こうした問題にテレビドラマの分野で単独で挑んでいた、偉大な先人のことに気づかされた。その人の名は、守分寿男(1934-2010)。北海道放送(HBC)で、北海道におけるテレビの草創期からドラマやドキュメンタリー番組の演出家・プロデューサーとして活躍して数々の名作を生み出した、北海道のテレビ界の伝説の人物だ。

有島記念館の学芸員伊藤大介さんは、守分寿男夫人の葉子さん、次女の美佳さんの全面的な信頼と協力を得て、守分の仕事の全貌の再発見と整理に取り組んできた。本稿もその上に成り立っていることは言うまでもない。

守分の仕事が全国で高い評価を集めるのが、1960年代末から80年代にかけての「東芝日曜劇場」だ。日曜日21時のゴールデンタイムに、北海道を舞台にしたたくさんのドラマがHBCで制作されて全国放送されたのだが、中心にいたのが演出の守分であり、富良野に移住する前の脚本家倉本聰だった。

「風船のあがる時」、「でんでん太鼓」、「うちのホンカン」、「幻の町」、「あかねの空」——。昭和30年前後までに生まれた世代なら、守分の名前は意識することはなくても、そのドラマ作品の何本かは必ず見ていて、その記憶はいまも心のどこかに眠っているはずだ。

この時代、田中絹代や笠智衆、八千草薫、大滝秀治、池内淳子といった第一線の名優たちを配しながら、北海道をテーマにしたドラマづくりが年間数本ずつのペースで行われていた。今日では考えにくい、北海道の放送史でも特段に創造力が際立つ時代。守分ら現場の制作者たちは、刺激的な経験の中から、北海道の自画像を自らを主語にして描きつづけ、そのノウハウが継承されていった。守分が取り組んだのは、通俗的なイメージとして旅人に語られる北海道ではなく、この大地に暮らすひとびとが自ら語り出す北海道を、ドラマとして成立させることだった。

守分が小樽商科大学を卒業して北海道放送に入社したのは、1957(昭和32)年4月1日。前年の暮れにはNHK札幌放送局がテレビ放送をスタートしていて、この4月1日は、北海道の民放局としてはじめてHBCがテレビ放送を開始した日でもあった。テレビマンとしての守分の人生は、北海道の本格的なテレビ放送のスタートとともに始まったのだ。

没後7年。書きためられていた原稿を次女の守分美佳さんが集めて2017年に出版された2冊目のエッセイ集『北は、ふぶき』に、ドラマ作りで一貫して追及していた精神をめぐる守分の発言がある(2000年、北海道新聞「私のなかの歴史」初出)

いや応なしに自分が立つ座標軸の「北」、そこから見えてくる世界を掘り下げ番組を創ってきました。

テレビ草創期の昭和三十年代に東京のキー局やスポンサーから来る番組への要望といえば、お決まりのクマにアイヌ民族、秘境など、物珍しさを求めるものばかりでした。

しかし大切なのは、北海道に暮らす人間をどう描くかです。(中略)東京が求める北海道ではなく、生活者の目線で北海道を表現しながら、全国にも通用する説得力のある番組をどう創るのか。

中央とはちがう視点で——。それが、私の放送生活を通したテーマでした。

守分寿男の著作『さらば卓袱台-テレビドラマの風景』(かもがわ出版)、『北は、ふぶき-続・テレビドラマの風景』(同)

守分寿男は1934(昭和9)年に大分県の竹田町(現・竹田市)に生まれた。北海道とは全く異質の城下町だ。父は旧制中学の英語教師で、福岡、長崎と職場を替え、戦時中の1943(昭和18)年、北海道の砂川町(現・砂川市)の砂川中学に赴任する。守分は小学校4年生になる春に、満開の桜が咲く長崎から、春まだ浅い空知の風土に放り込まれた。その2年少しあと、守分が長崎で通っていた小学校近くが原子爆弾の爆心地となり、教師や同級生の大半が犠牲になった。戦後になって父は伊達高校と小樽桜陽高校の校長となる。守分も伊達と小樽で高校生活をおくり、小樽商科大学に進学した。

最初の随筆集『さらば卓袱台』の冒頭で守分は、九州から日本列島を縦断してたどり着いた北のまち砂川での思い出を語る。大人になっても忘れられない、教師のこんな言葉があった。「北海道には、一週間、人がひとりも通らない道があります」。

暖かい九州からやって来て、冬のすさまじい寒さと、人間をとりまく世界の大きさに圧倒されていた私にとって、その言葉は、現実的というより、一種不思議な、幻想的なイメージとして、心に残ることになった。

守分は子どものころから絵が好きで、高校時代には東京の美術展に入選したこともあった。小樽商大でも3年生のとき、仲間と美術部(丘美会)をつくる。そのとき顧問になってくれたのが、冒頭でふれた、仏文学の松尾正路教授だった。守分寿男夫人の葉子さんは、守分の商大時代は、商学や経済の勉強よりも絵や演劇の部活で忙しかったようだ、と語る。

「後年になっても商大の先生たちの中で名前を口にしておつき合いがあったのは、松尾正路先生だけでした」

エッセイ集『北は、ふぶき』にも、松尾のことが出てくる。松尾が亡くなる数年前にくれた年賀状にはこんな言葉があったという。

生活は誰の目にも見えるが、人生は誰の目にも見えない。

それを受けて守分は続ける。

私の演出したドラマを、先生は、卒業後も厳しく見つづけてくださった。誰の目にも見えない人生を描くこと、それがドラマですよ、と教えられる思いであった。たった一冊のぼろぼろのボードレールの詩集を懐にして小樽に赴任したという伝説をもつ松尾さんから、私は、大学時代には、絵画部の顧問として、テレビの仕事にはいってからは、その批評を通して多くのことを教えられた。

誰の目にも見えるはずのない人生、それも北海道で生きる人々の人生を、自分たちの言葉や映像で描くこと。分かりやすい面白さを求められるテレビの世界で守分が生涯をかけて取り組んだのは、そんな魅力的な難題だった。現代の僕たちが、守分のその立ち位置や挑戦を知り、そこから改めて北海道の人と風土とを考えてみることには、とても大きな意味があると思う。

2017年のニセコ町有島記念館の企画展示をもとに、いま市立小樽文学館では、「守分寿男全仕事『幻の町』・小樽・小林多喜二」展が開催中だ。

市立小樽文学館(小樽市色内1-9-5)

2019年1月26日(土)~3月31日(日)

休館日:月曜日、3月22日(金)

入館料:一般300円、高校生・市内高齢者150円、中学生以下無料

後 援 HBC北海道放送 / 小樽文學舎

協 力 ニセコ町・有島記念館