利尻昆布の森。雑味がなく澄んだ出汁が取れる利尻昆布は、京料理などの繊細な和食のベースに欠かせない

利尻昆布の森。雑味がなく澄んだ出汁が取れる利尻昆布は、京料理などの繊細な和食のベースに欠かせない

明治前半期。函館の海産物商たちが清国へ大量の昆布を売りさばこうとしたときに、したたかな在留華僑たちにさんざん煮え湯を飲まされたことは、前回ふれた。

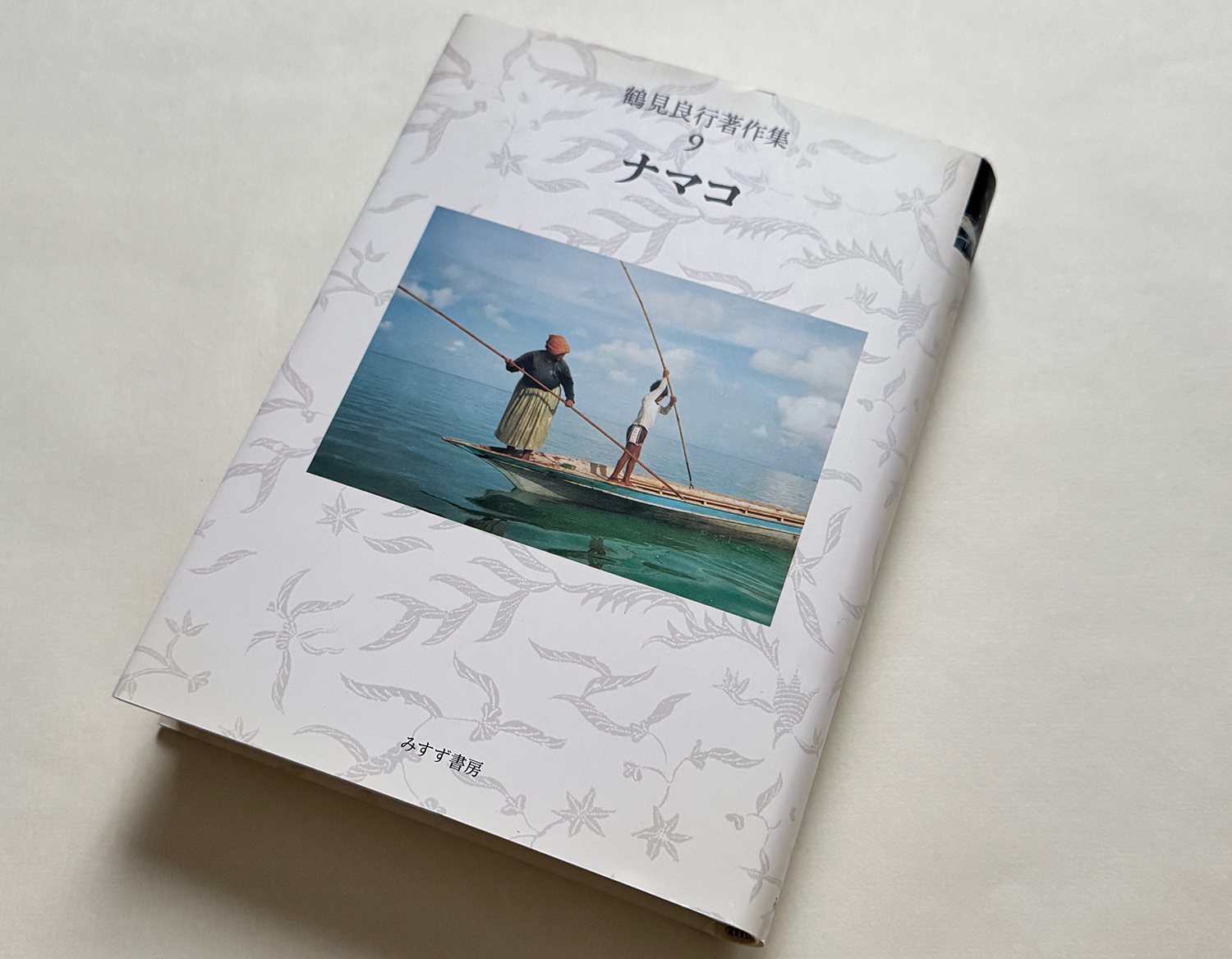

社会学者・人類学者の鶴見良行(1926-1994)はそのさまを、「かれら(在留華僑)の多くは長崎で経験を積んだ浙江商人である。南洋に流れた苦力(クーリー・肉体労働者)と違って、かれらは教養と経験をもっていた」、と書いている(「ナマコの眼」)。

鶴見は、旅に暮らした19世紀の英国のアルフレッド・ウォレス(博物学)や日本の文人菅江真澄を歩く学者の系譜に位置づけているが(「アジアの歩き方」)、自身も東南アジアを広く歩いて、国家や戦争といった大きな歴史の網からこぼれ落ちている人々の生活の細部を探究し続けた。切り口にしたのが、ナマコやバナナ、真珠貝といった土地の産物と、それをめぐる交易やビジネスだ。

鶴見は「ナマコの眼」で、中国南部の人々が食材や薬膳の素材として古くからナマコを熱心に求めていたことを論じながら、ナマコの採取・加工を担ったのは、アジアの少数民族だったと指摘している。南太平洋のカナカ族、チャロモ族、マニラメン、フィジー島民、アボリジニー、中国の蛋民(たんみん・南部の水上生活者)、アイヌ、東北アジアのツングースなどだ。ナマコがかつての図鑑では扱われていないのと同様に、農耕中心の史書にもナマコ漁民は登場しない。欧米人も、ナマコに関わらなかったために記録を残していない。

また鶴見は、自分はナマコを追ってずいぶん歩いてきたが、「その漁業労働で、もっとも非道な仕打ちを受けたのはアイヌの人々であり、たぶんそれに次ぐのは、南太平洋の島民である」、と書いている。

鶴見はナマコの流通や交易経路を追うことで、当時の海外ネットワークの裏側や現地社会の組織体系を考察していくが、こんぶをめぐっても同様の視座を持つことができれば、世界はさらに広がっていくだろう。前2回はこんぶと上方の関わりを軸にしたが、もう少し構図を拡張してみたい。

そもそも明治になってなぜ、こんぶをはじめとした大量の海産物が函館から清へ輸出されるようになったのだろう。

それ以前、江戸幕府は、唯一の公式貿易港だった長崎を通じて清国との交易を行い、絹や生糸、薬種、砂糖、陶磁器などを輸入していた。支払いは主に当時の世界共通通貨である銀(銀の地金)で行われたが、18世紀半ば以降(享保〜寛政年間ごろ)になると石見銀山などの生産量が頭打ちになり、これを危惧した幕府は、代替品として俵物をメインに使うようになった。俵物とは、煎海鼠(いりこ・干しナマコ)、干鮑(アワビ)、鱶鰭(フカヒレ)の三品。ほかに昆布もある。銀の代わりが務まるほど中国の人々が高い価値を認めるこれらの主要な産地は、蝦夷地だった。

当初は長崎からの輸出だったものが、幕末(1855年)に伊豆の下田(現・静岡県)とともに箱館が開港されると、長崎俵物としての幕府の統制が解かれる。蝦夷地の産品は箱館から出荷する方がはるかに低コストになったから、清国やロシアとの交易が始まり、明治初期になると、長崎にいた在留華僑たち(主に中国浙江省系の商人)が函館に拠点を構えるようになったのだった。

(伝)松前藩の絵師小玉貞良の「蝦夷国風図絵」よりアイヌの昆布採り。主役は女性たちで、左の浜では干す作業が行われている。18世紀半ばに描かれたものの模写(函館市中央図書館所蔵)

「コンブ」の語源には諸説あるが、有力なものにアイヌ語の「kompu」が日本語の「コンブ」になったという説がある。また本来はアイヌ語の「サシ」がコンブを意味するものだったが、外来語として本州から「コンブ」が入ってきて、道南を中心に広がったとする説もある(蓑島栄紀・連載「山野河海のアイヌ史」など)。知里真志保の「分類アイヌ語辞典」には、胆振・日高では「kompu」だが、北海道中北東部や樺太、千島では「sas」がコンブを意味していた、とあるのだ。

いずれにしても中世から上方の人々が口にしていたこんぶを産地で採っていたのは、主にアイヌの女性たちだった。蝦夷地の沿岸では冬が終わって4月までは、産卵のために寄りつくニシンの漁でごった返す。浦々で獲れた膨大な量のニシンは浜で炊き上げて油を絞り、残った身や骨を乾燥させて金肥の〆粕として内地へ出荷した。

それが終わるとコンブ漁だ。上の絵図に見られるように、沿岸の浅いところに生えているものを干潮時に鎌で刈り取ったり、根元を棒で巻き上げる。冷たい波に耐えながらの手作業だから、重労働だ。採った昆布は浜辺に運んで広げて干す。この作業も女性中心で、ひっくり返したり整形するなどの細かい作業が必要だった。

寒冷のために米が栽培できない蝦夷地にあって松前藩の財政基盤は、豊かな海産物を軸に、獣皮(最も価値があったのはラッコ皮)や木材(ヒノキアスナロやトドマツ)など、この島の天然資源をリソースとする交易にあった。そして春のニシン、夏にかけてのコンブ、秋のサケと、生産現場で働いたのはアイヌ民族だ。

松前藩は18世紀前半から、全道各地の生産とその交易を内地の請負商人たちに委託して、彼らから運上金を受け取る仕組みを整えた。それ以前は家臣たちが自ら行っていたが、士族ができることには限界があったからだ。

各地の拠点は「場所」と呼ばれたが、請負商人たちは利益を求めてしだいにアイヌに苛酷な労働を強いていくことになる。場所請負人と彼らに雇われた和人たちの収奪と横暴ぶりは、時代が下って松浦武四郎の記録で克明に知ることができる。武四郎は19世紀半ばから6度の踏査で蝦夷地全域(樺太南部を含む)を歩いた。そして男たちが前借りの債務で苦しんだり、働き手を連れ去られたコタンの窮状や女性への理不尽な行為を見たままに綴って、松前藩と商人たちのやり口を激しく告発している。そうした人道主義的な武四郎の仕事は現在まで参照されつづける重要な価値を持っている。しかし1990年代からは、19世紀の蝦夷地に少し異なる光を当てる動きも起きている。

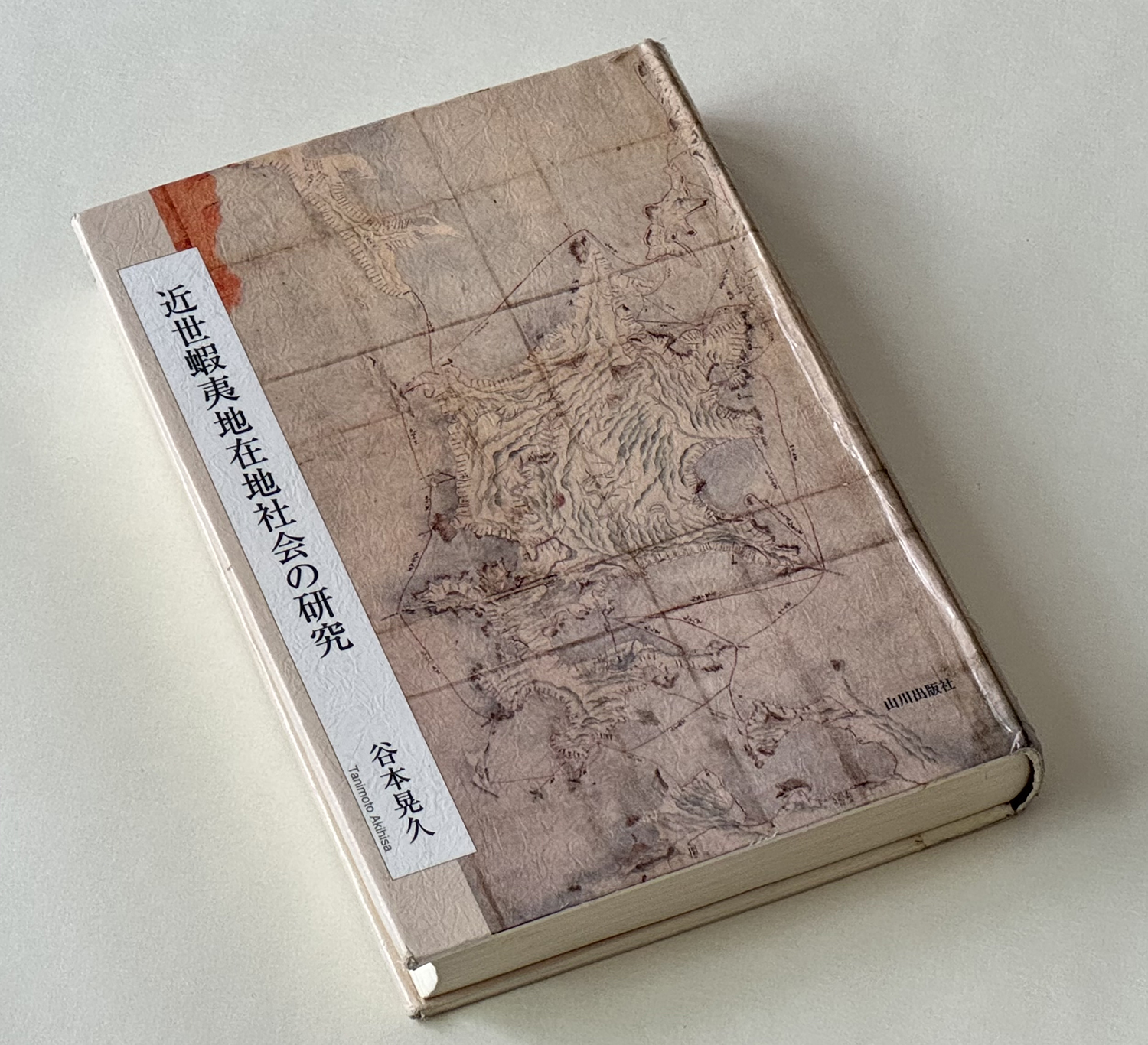

「近世蝦夷地在地社会の研究」谷本晃久(山川出版社)

谷本晃久北海道大学教授の「近世蝦夷地在地社会の研究」には、その代表的な論考が展開されている。在地社会とは、場所請負制度の下で機能した場所単位の地域社会のことだ。

谷本教授は、こんぶやナマコなどは大網を用いた漁にはなじまなかったので、アイヌの伝統的な漁法で生産され、相対(あいたい)で集荷される場合が少なくなかった、と書く(第4章“近世アイヌ史”を取り巻く国際的環境)。

相対とは定められた仕組みを介さずに売り手と買い手が直接取引すること。アイヌが自ら採取・乾燥した昆布を、藩の場所経営者に納めるだけでなく、和人商人と直接取引して米や酒、現金などと交換するケースだ。

アイヌと請負商人との取引は厳格に制度化されていたが、その枠を越えて行われる取引は「自分稼(じぶんかせぎ)」と呼ばれ、谷本教授らはオホーツク沿岸のモンベツ(紋別)など、それが各地で行われていたことを紐解いている。

そこで指摘されているのは、自分稼は単なる副業ではなく、和人による支配構造の中でアイヌが主体的に生きていくための意志と方法であることだ。松浦武四郎が繰り返し述べた、あるいは鶴見良行が短くふれた、「請負商人の横暴の下で苦しむ弱い人々」というアイヌ像だけで近世の蝦夷地を見ることには、死角がある。そこで立ち止まっては、アイヌの人々が持っていたはずの人間としての強さや尊厳を、逆に貶めてしまうことにもつながるだろう。

同書は、自分稼も請負人による収奪もいわばコインの両面である、と述べる。その複雑な構造を解き明かしていくことが歴史学者の仕事なのだ。

「近世蝦夷地在地社会の研究」(谷本晃久)では、清国との交易で支払いの銀の代わりに使われたものには、俵物三品=煎海鼠(いりこ・干しナマコ)、干鮑(アワビ)、鱶鰭(フカヒレ)に加えてこんぶがあった、とある。そしてこんぶは俵物とちがって幕府の専売とされなかったので、薩摩藩はこれを日本市場で入手し、琉球経由で中国へ輸出して利益を得た。

薩摩藩は、支配下に入れた琉球王国がもつ清国との冊封(さくほう)体制(朝貢貿易)を利用して、大陸と密貿易を行った。琉球のルートを使うことで、外国貿易を禁じた幕府の制限から逃れることができたのだ。清国では、煮物やスープの材料、そして薬膳としてもこんぶの需要は大きかった。

そのいきさつを「鎖国と藩貿易 薩摩藩の琉球密貿易」(上原兼善)などをもとに概略してみよう。

広大な領地を持つものの地力に恵まれなかった薩摩藩は、これを補うために焼酎や砂糖、紡績などの藩営事業への投資を積極的に行った。しかしそれがもとで、江戸時代後期には大きな負債を抱えてしまう。島嶼や山間地が多いのも産業振興にとっては重荷だ。

そこで藩主島津斉興(なりおき)に財政再建を託されたのが、家老の調所広郷(ずしょ・ひろさと・通称/笑左衛門)だ。安永5(1776)年に城下に生まれた調所は、最下級武士の次男だったが、上からの覚えめでたく、栄進の道をひた走った人物だった。

調所は南島での黒砂糖の増産などに取り組んだが、さらに成果を上げたのが、密貿易。琉球を経由して密かに昆布や砂糖、薬種などを清へ輸出して、代わりに絹織物や薬品、銅銭などを輸入する仕組みを整えたことだ。那覇湊と、台湾海峡に面した福建省の福州が貿易港で、とくに蝦夷地の昆布が重要な輸出品となった。彼らは長崎に運び込まれる昆布を、薩摩半島の坊津(ぼうのつ)などで積み替えて密かに琉球へ流したのだ。

ほどなく藩の財政はV字回復を遂げ、やがて幕末の薩摩藩は雄藩として台頭。討幕運動の主軸になっていく。

しかし幕府の老中阿部正弘らは薩摩藩の密貿易を問題視して調査に乗り出した。その動きを掴んだ調所は、責任を問われることを恐れて江戸藩邸の長屋で服毒自殺を遂げたのだった。嘉永元(1849)年のこと。享年67だった。

薩摩藩家老調所広郷(1776-1849)

蝦夷地のこんぶをめぐって幕府と薩摩、琉球、そして清国が関わるこの壮大な歴史劇は、それだけで膨大な量の研究テーマを生み出しているだろう。

「鎖国と藩貿易 薩摩藩の琉球密貿易」では、調所の自死は、阿部が糾問して追いやったものだとしている。そのころの幕府中枢は、島津斉彬(なりあきら・斉興の長男)ら開明的な君主層と連携して難局に立ち向かおうとしていた。文字でなぞると複雑だが、薩長同盟が組まれる(1866年)以前、戊辰戦争(1867-1868)に至るまでの情勢は、とても流動的だ。

だから阿部は薩摩藩の政変に介入して、斉彬の政権奪取へのテコ入れを図った。一方で斉彬は福岡藩主黒田長溥(ながひろ・斉彬の異母兄)や南部藩主南部信順(のぶゆき・斉彬の叔父)らの親類大名と、宇和島藩主伊達宗城(むねなり)らの開明的大名、そして老中阿部正弘を自派に束ねて、父の斉興—調所ラインに対抗するプランを進めていた。

北海道大学水産学部で教授を務めた大石圭一は著書「昆布の道」で、密貿易というが、それは幕府が半ば公認していたものだ、と書いている。そして「昆布が明治維新の原動力となったということは、1979年前後から私が言い出したことであるが、一般にはなかなか受け入れがたい事柄かもしれない」、とも述べる。

沖縄の郷土料理クーブイリチー(昆布の炒め物)

大石圭一は著書「昆布の道」で、日本の中でこんぶの購入が多い県庁所在地は那覇と富山で、いちばん少ないのが茨城県の水戸だという。那覇は大陸への昆布の輸出港、富山はその中継地だった。そして水戸は、蝦夷地から日本海を下り、瀬戸内海を通って大阪に上陸したこんぶが、そこからさらに江戸へ向かった果て、最末端にあたるだろう。

また、青森県はかつての南部藩と津軽藩に分けられるが、南部の人々はこんぶから作った「抄(す)きこんぶ」をよく食べるが、津軽の人々はいまでも食べていない」、と指摘する。1980年代の論考だが、現在でも大差はないはずだ。

また江戸時代に大量のこんぶが運び込まれた沖縄県では、現在でもクーブイリチー(昆布炒め煮)やこんぶが入った炊き込みご飯(クーブジューシー)が広く親しまれている。沖縄では伝統的に豚肉や魚介を煮込む料理が多いので、こんぶから出汁を取るよりも、そのまま食材にするのが一般的だ。同じこんぶを使っても沖縄には、京都で精進料理のベースとなった、透き通ったこんぶ出汁の世界とはまるで異次元の食文化が深く広がっている。

「ナマコの眼」が所収されている鶴見良行著作集9(みすず書房)

冒頭にあげた鶴見良行の「ナマコの眼」にもどる。

そこには、1875(明治8)年、日ロ間に樺太千島交換条約が結ばれたことでロシア領になったサハリンでいち早くコンブの漁業権を獲得して、中国へのビジネスを仕掛けたG・デンビーも登場している。息子のアルフレッド・デンビー(1879-1953)は、長く函館で大きな水産事業を動かした人物だ。

こんぶがあらためて気づかせてくれる歴史の断片群は、ひとつの塊としての日本列島と、そこから結ばれていくアジアとの関わりを指し示している。

北海道マガジン「カイ」では、以前市立函館博物館の資料をもとに、デンビー一家の紹介をしたことがある。

(特集「函館楽を奏でよう!」|博物館からはじめよう2016函館ウォーク【歴史・民俗】「地名にもなっていたロシア人実業家。デンビー関係資料」)

日本最北の有人島である礼文島のコンブ漁