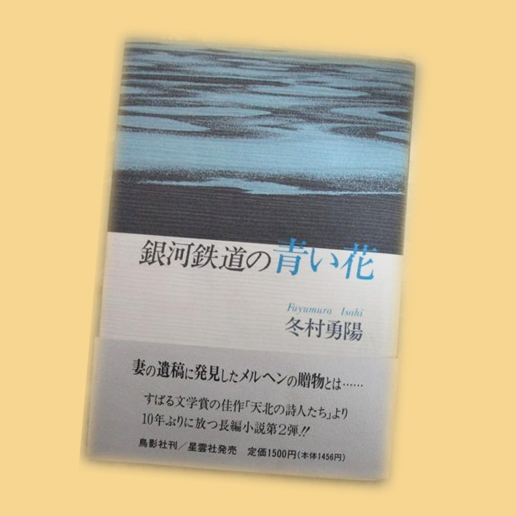

亡き妻への思慕と鎮魂

梛代秀は、東京の文芸誌『暁』編集長として活躍していたが、札幌に住む友人島本から、近く札幌で創刊される文芸誌『白いメルヘン』の編集長に就任するよう口説かれる。妻鈴菜に相談すると、外国文学の翻訳の仕事をしているためか、一緒には行けないと宣言される。だが、秀の赴任当日、鈴菜はついてきて東京駅から新幹線へ乗り込む。鈴菜の心境がわからないまま新花巻駅まで来ると、鈴菜はここで降りようと言う。そこから、彼女に腕をとられて川の淵に導かれる。

突然、轟音が頭上に鳴り響いた。はっと立ち止まって振り向いた。おりしも鉄橋の上を列車が通過して行くところだった。

「ああ、これだわ」

感きわまったような声につられて妻の顔をのぞくと、顔もまた声を証明するように恍惚と輝いているのだった。

その夜、二人は花巻温泉の宿に泊まる。夕食時、鈴菜はあの川は豊沢川で、宮沢賢治が『銀河鉄道の夜』の着想を得たのはきっとあそこだという。翌日、二人は賢治の生家や記念館を見るが、鈴菜はその後盛岡駅から東京へ戻っていった。

秀が札幌へ着くと、多忙な日々が始まる。『白いメルヘン』誌はこの地の北雪乳業をバックにしていたので、島本の案内で同社幹部に挨拶し、その後北雪ビル内の『白いメルヘン』編集室で編集スタッフを紹介された。北雪乳業では、既に『白いメルヘン』発行とそれを記念する新人賞募集の社告を出していた。秀は早速、新人賞選考委員の委嘱などを済ませ、正月も帰京せずに仕事に打ち込んだ。

1月末、500篇近くあった新人賞の応募作が、早くも40篇に絞られた。その頃、鈴菜が予告なしに、札幌の秀のマンションにあらわれる。表情に色がなく痩せたように見えた。秀は鈴菜を定山渓温泉に誘い、ゆっくりと宿で過ごしたが、鈴菜は翌日の飛行機で帰京していった。

千歳空港で別れしな妻が見せた表情だけが、強く私の心に残った。それはこの二泊三日の間に、はじめて見せたやわらいだ顔だった。しかし、私には、それが精一杯のつくろいに思えてならなかった。

3月に入り、5篇に絞った新人賞候補作を選考委員に渡した。その後、選考委員会で最終候補作1本が決まると、秀はその候補作の作者に会うため美深町などを回る。札幌へ戻ると、鈴菜の友人深瀬良子から手紙が届いていた。鈴菜が重病で入院しており早く見舞ってあげてほしいという内容で、秀は激しく動揺。編集スタッフに後を託し、急ぎ上京して鈴菜の入院先の病院へ駆けつけた。鈴菜の黒髪は無残にも切り落とされ、頬が落ち込んでいた。医師は末期の肝臓がんで、薬でかろうじて小康状態を保っていると言う。秀はその日から、病室の空きベッドに泊まり込んで看護した。鈴菜は、そのベッドは友人深瀬良子の12歳の娘が寝ていたところで、魂は銀河鉄道に乗って行ったのだと言う。

3月末、鈴菜はとうとう息を引き取る。深瀬良子が来て看護師とともに鈴菜の着付けをし、化粧をした。その間、秀は自分のやったことをほとんど覚えていなかった。

葬儀を終えると、秀は妻が残したノートや草稿などを広げて、もの思いにふけった。鈴菜が翻訳をしていたドイツ・ロマン派の詩人・小説家のノヴァーリスの抜き書きが多く、特にその代表作『青い花』に傾倒していたのを知った。

ノヴァ―リスの言葉以外にも、さまざまなことが書かれている。宮沢賢治について集中的に書いている部分もあった。特に『銀河鉄道の夜』の記述が多かった。ただそれらはみな「明暗の対比」「死と再生」「永劫の楕円軌道」(中略)などといったメモ風のものばかりであった。

残された遺稿や本を読むうちに、不思議に明るい満ち足りた気持ちになった。はじめて鈴菜の心をつかんだ気がしたのだ。それからは、心が高ぶったり沈んだりすると、秀は鈴菜のノートを読んだ。詩のように記されている言葉が、肉声となって聞こえてくる頃には、秀の魂もまた時空を自在に駆けめぐるのだった。

著者は、「あとがき」で、自らが思いがけず妻の死に遭遇したこと、妻の遺稿に多く触れていた宮沢賢治とノヴァ―リスの代表作を繰り返し読むうちに、妻の心に触れる思いをしたことが、この作品を書いた動機になったと記している。主人公秀が妻鈴菜とともに寛いだとされる定山渓温泉の旅館街は、現在ようやくコロナの影響を脱し、以前の賑わいを取り戻している。

予告なしにやってきた妻鈴菜を誘い、ふたりで寛いだ定山渓温泉