ノッカマップ岬灯台のある根室市牧の内。クナシリ・メナシの戦い(1789)の処刑地となった場所であり、北千島の占守(シムシュ)島で30年以上暮らした別所二郎藏が戦後に入植した土地

ノッカマップ岬灯台のある根室市牧の内。クナシリ・メナシの戦い(1789)の処刑地となった場所であり、北千島の占守(シムシュ)島で30年以上暮らした別所二郎藏が戦後に入植した土地

太平洋戦争(1941-1945)には、千島やアリューシャンの島々をめぐる興味深い史実も少なくない。例えば1942(昭和17)年夏。一機のゼロ戦がアリューシャン列島のアクタン島に不時着して、それを米軍がほとんど無傷の状態で手に入れた。そこからゼロ戦の性能や弱点が裸にされ、その後の戦いに大きな影響を及ぼしていくことになる。その機は、ハワイ北西で繰り広げられるミッドウェイ海戦の陽動作戦に参加して、アマクナック島のダッチハーバーを攻撃した部隊の一機だった。ダッチハーバー(オランダ人の港)とは、ラッコ猟や捕鯨の拠点として栄えた土地だ。

また千島のエトロフ島の中央部にある単冠(ヒトカップ)湾は、1941年11月、真珠湾攻撃のために大日本帝国海軍の機動部隊がひそかに集結して、ハワイをめざした地点として知られている。300機以上の攻撃機を乗せた6隻の空母をはじめ、数十隻からなる巨大な艦隊がここから出陣していった。何が起こったのか知るよしもなく、突然あらわれた大艦隊に驚いた住民たちは、12月8日、真珠湾攻撃が成功したという大ニュースによって、その目的を知ることになる。艦隊は千島から北太平洋を東進して、オアフ島へと北から回り込んだのだった。

単冠湾は湾口と奥行きがともに10キロもある大きな湾だが、しかし3万トン以上の空母加賀や赤城のような大型艦船群が内地の母港から千島の入り組んだ湾まで安全に航海できたのは、正確な海図が作られていたからだ。

明治新政府の政策の軸はなんといっても、欧米列強に伍していくための富国強兵にあった。そのために北海道が内国植民地として国策で開拓されていくのだが、千島列島もまた、ロシアに対する備えの最前線であり、近代日本にとって重要な水産資源の宝庫だった。しかし未知の海域に進出して、船舶が停泊や接岸をするには水深や海底地形のデータが不可欠だ。「強兵」の海の現場には、「海軍の創立はまず航海測量を基礎とする」という理念があった。

海軍は日本列島一円の航路開発と島々の測量を喫緊の課題として進めたが、中心にいたひとりが、海軍大佐柏原長繁(1852-1900)だ。『北の水路誌』(外崎克久)などによれば柏原は江戸出身で、蘭学や航海術を攻玉塾に学び、戊辰戦争に際しては弘前藩の海軍訓練生となり、弘前藩士として戦った。戊辰戦のあとは一転して新政府の海軍に入り、海軍軍人としてキャリアを積んでいく。航海術や測量術を身につけるために師事したのは、軍で海の伊能忠敬と呼ばれた柳楢悦(思想家柳宗悦の父)だった。

海軍水路局はまず1873(明治6)年から、南方の琉球全島の測量図づくりをスタートさせていた。翌1874年、柏原は台湾へ赴任。佐賀の乱などの士族の乱や征韓論の高まりと混乱の中で西郷隆盛が下野すると、内務卿大久保利通らは国内世論を外に向けるために台湾出兵を行う。柏原は1876年には海軍中尉に任官されて、海軍兵学校の練習艦筑波を舞台に船員教育に取り組むことになった。この時代のたくさんの教え子の中に、のちにふれる郡司成忠もいた。

1886(明治19)年。停滞していた北海道の開拓事業を仕切り直すために北海道庁が発足したこの年、柏原は大尉、海軍水路部図誌科長となる。お雇い外国人に頼ることなく日本人だけで日本列島全域の海図をつくり、安全で効率の良い水路を開拓することが柏原の任務となった。

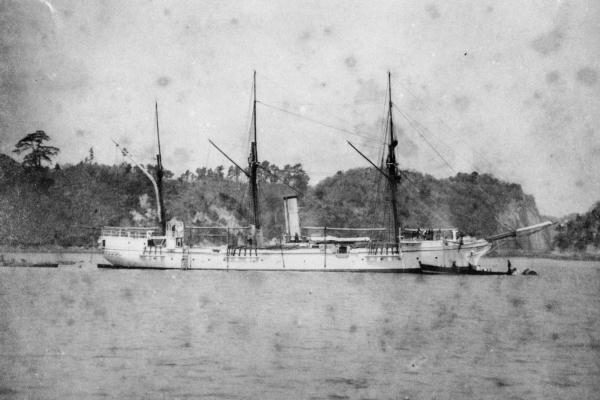

千島列島の測量に活躍して、日清日露の戦いにも砲艦として加わった測量艦磐城

1890(明治24)年。明治天皇は片岡利和侍従に、千島の調査が必要だがどのような計画があるのか、と問いただした。南西諸島の調査や開拓が進んだ明治20年代に入って、いよいよ日本の北東端の千島列島も政権の関心の的となっていく。ここから事態は動き出し、天皇の勅命を受けた片岡利和侍従の一行は、函館から松前丸でエトロフ島に渡って越冬に挑むことになる。内地の和人にとっては恐ろしく厳しい極寒の地だ。そしてこの1890年。柏原長繁は測量艦磐城(ばんじょう)の艦長となった。磐城もまた、お雇い外国人の力を借りずにはじめて日本人だけで作った純国産の軍艦で、1880(明治13)年に就役していた。柏原は磐城を駆使して、千島海域の調査を本格化させていく。真珠湾攻撃のためにエトロフ島単冠湾に連合艦隊の主力がひそかに集結することができたのも、この時代からのこうした仕事があったからこそのことだったのだ。

柏原が千島海域に入った時代。前回ふれた、世界でも類を見ない千島列島のラッコ資源は乱獲がたたって急激に減少して、オットセイの猟が中心になっていた。オットセイの毛皮を求めて日本、そしてアメリカやロシア、英国の猟船が行き交う。磐城には領海内にいる密漁船を威嚇して排除する役割もあった。1893(明治26)年に磐城がまとめた調査では、その年の春に函館に寄港した英米猟船の積み荷はほとんどがオットセイで、その数約8000頭。函館では、こうした海獣にまつわる技術者や国際的な商人たちがぶ厚いコミュニティを作っていたことが想像できる。政府は取締条例を定めたが取締が追いつかずに効果は薄く、この4国で保護条約がまとまったのは、ようやく1911(明治44)年のことだった。「中央」から見れば極北の領土は、ロシアをはじめとした列強国が日常的に出没するまったく油断のならない海域だった。

片岡利和侍従の一行は1890(明治24)年には大日本帝国水産の第一千島丸に乗って得撫(ウルップ)、新知(シムシル)、羅処和(ラショワ)などの各島を踏査して、最北端の占守(シムシュ)島へ到る。「中央」の和人としてはじめて占守島に上陸。そこから隣の幌筵(パラムシル)島にも南下して北千島の調査を進め、同海域で測量調査にあたっていた磐城で根室に戻った。幌筵島をのぞむ占守島のモヨロップ湾は密猟船たちの絶好の船泊まりだったが、ここはのちに片岡湾と名づけられる。片岡は旧高知藩士で、戊辰戦争では北越で戦った人物だ。

樺戸集治監(現・月形町)や空知集治監(現・三笠市)の囚徒たちの手で上川に向かって道路が拓かれ、北海道の内陸部の開拓が本格的に始まろうとしていたこの明治20年代半ば。近代日本の発展のためには千島への和人の入植を進めなければならない、と執念を燃やした民間人たちがいた。

例えば1892(明治25)年に千島義会という団体を立ち上げた岡本監輔(かんすけ)(1839-1904)。阿波の人岡本は幕末から北方への興味を募らせて樺太探検に挑み、明治になって開拓使の官吏として樺太の和人の開拓現場で仕事をしたが、政策に不満を募らせて辞職。1895(明治25)年には千島義会という団体を立ち上げて千島開拓をめざした。岡本は測量艦磐城のこの年の千島航海に同志を乗り込ませ、千島を視察させた。

そしてこのとき同乗していた民間人に、津軽の人笹森儀助(1845-1915)がいた。笹森は自費で磐城に乗り込み幌筵(パラムシル)島、占守(シムシュ)島などを探査して、『千島探検』を自費出版している(国立国会図書館のデジタルライブラリーで読める)。占守島モヨロップ(片岡)湾に上陸した笹森らは、そこにロシア正教の教会やロシアの建物の跡を見つける。樺太千島交換条約が結ばれて(1875年)日本が千島全島を領有するようになる前、着々と南下を進めていた時代の帝国の痕跡だ。パンを焼くレンガづくりの窯もあった。その後の笹森は南の沖縄や奄美にまで探検のフィールドを広げ、『南嶋探験』などの著作も残している。近代日本の南北への膨張の最前線が笹森の仕事場だった。

明治の世論や若者たちに北方への興味をかきたてた郡司成忠

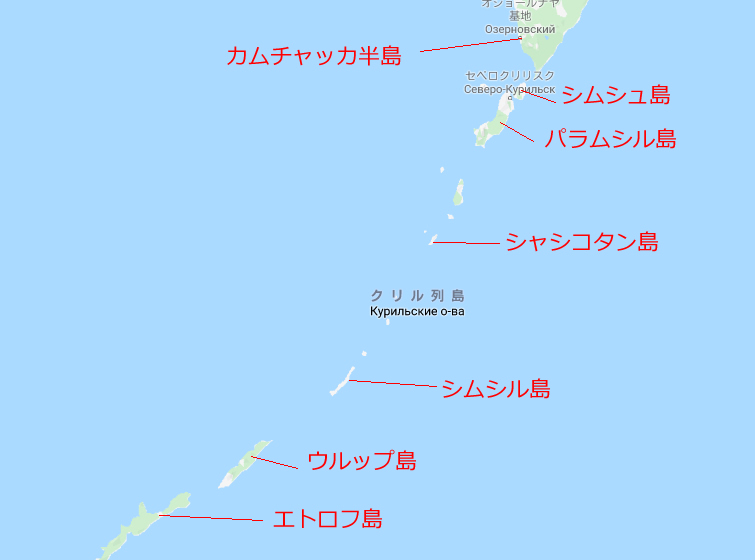

そしてもうひとり、郡司成忠(しげただ)(1860-1924)がいる。父は幕臣(江戸城詰めの表坊主)で幸田露伴の兄である郡司は、海軍大尉の地位を退いて予備役となり、民間人として千島で拓殖事業を起こそうと、母体となる報效義会という団体を立ち上げた。千島全島の面積は四国に匹敵するが、島に籍を置く日本人はわずか数百人。この領土を堅持するには軍隊の前になにより定住者がいるのだ。日露国境となる最北の占守島に移住団を送ろう—。郡司はそう主張した。占守島は北緯50度以上。色丹島よりも大きく、千島列島とカムチャッカ半島の接点であり、オホーツク海とベーリング海、さらにはアリューシャン列島や新大陸との接点ともいえる、決定的な要衝だ。

1893(明治26)年3月。郡司は各界に支援を求めたがうまくいかず、資金の調達も間に合わないまま事業を見切り発車させる。報效義会の一団60余人を率いて、5隻の短艇(大型の手漕ぎボート)に乗り込み、3600キロ北方にある千島の占守島をめざしたのだ(物資は別立ての帆船に積み込んだ)。この中には、のちに日本人初の南極探検に挑んだ白瀬矗(のぶ)もいた。蛮勇をふるったこの壮挙に心を動かされた事業家らが、ここから次々に支援を申し出た。

おりしも同時期、ドイツ駐在武官福島安正陸軍中佐(情報将校)が、任務を終えた帰国の旅で、単騎ベルリンからワルシャワ、ペテルブルグ、モスクワを経てシベリアに入り、蒙古や満州を経て帰朝するという壮大な冒険を展開していた。中佐はロシアや清の軍備の調査を兼ねて、外交ルートを通じて各地でサポートを受けながら、1万5千キロの旅をもくろんだのだ。国民の北への興味と恐怖は、ユニークなヒーローたちを生んでいた。

しかしながら郡司のこんな無謀な挑戦が成功するはずもなく、舟団は青森県沖でぶつかった二度の暴風雨で十数人の死者を出してしまう。函館から磐城が救助に向かった。

大きな犠牲を払った郡司らは、しかし函館の漁業家平出喜三郎の助けを受け、汽船錦旗丸に便乗して択捉(エトロフ)島へ行くことができた。紗那(シャナ)に報效義会の本部を設立すると、入港した硫黄採掘帆船に便乗して当初の目的だった占守島をめざす。しかしそこまでは行けずに、一部は中部千島の捨子古丹(シャシコタン)島で越冬することにする。そして郡司は幸運なことに来航してきた磐城に遭遇。かつての師である柏原長繁船長に懇請すると占守島行きが実現した。来るべき集団移住のために、彼らは島での越冬に挑んで成功をおさめたが、この年(1893)、英国と米国の千島でのオットセイ猟は48隻で4万6千頭という記録がある。彼らに好き勝手をさせないためにも、入植が急がれていた。

年が明けた1894(明治27)年。日清戦争がはじまろうとしていた時期、捨子古丹島で越冬していた隊員たちの死亡が確認された。餓死と、漁に出ての遭難だった。また群司の占守島越冬隊と行動を共にしながら、ひとりだけ対岸の幌筵島に渡って越冬を試みたロシア正教徒の和田平八も、孤独な死をとげていた。

大きな犠牲を出しながら群司のめざした事業は1896(明治29)年、報效義会60名ほどによる占守島移住を実現させた。群司は日清戦争(1894~95年)に出征したが、戦後は組織の再編を図り、政府や陸軍からの補助も得る。会員たちはサケマスや海獣の毛皮で生計を立てることをめざし、帆船でタラ漁も行った。水腫病などによる犠牲を出しながらも明治30年代初頭には占守島と幌筵(パラムシル)島の二島で漁業と農業を安定させ、鱈の遠洋漁業開拓にも成功している。1904(明治37)年に日露戦争が始まると、群司らは占守島からカムチャッカへの侵攻を画策したが、戦死者を出し、自身は捕虜となってしまう。翌年には解放されたが、群司は大きな批判にもさらされ、報效義会は事実上解散となった。群司の半ば破天荒な思考や行動は、戊辰戦争での敗者が担った思いが突き動かしたものではないか、と見る人もいる。

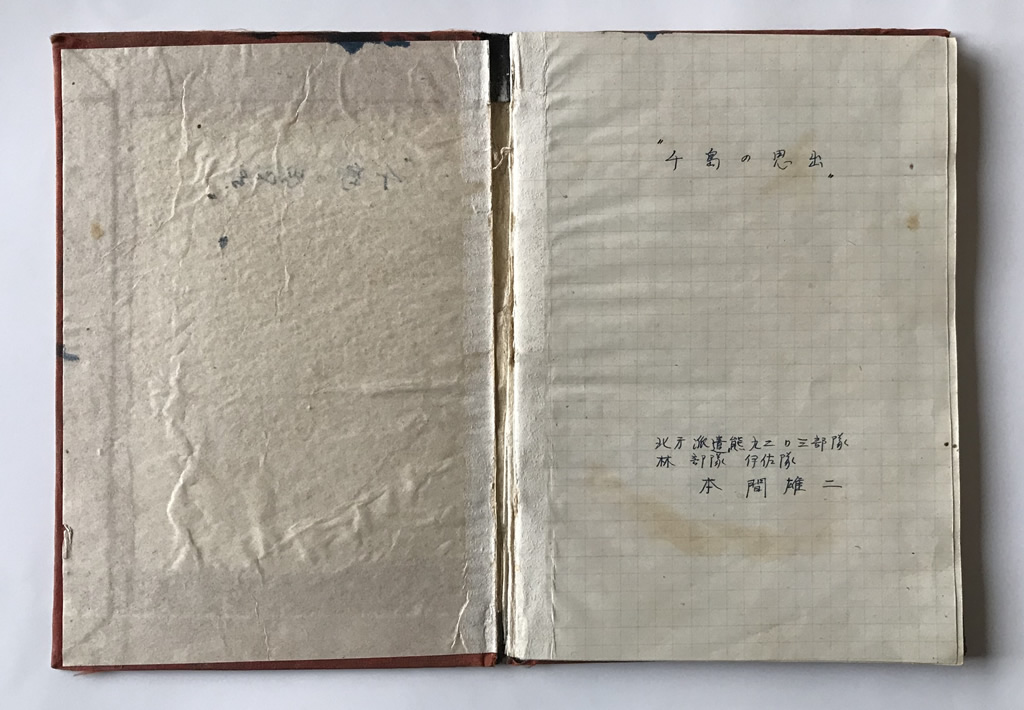

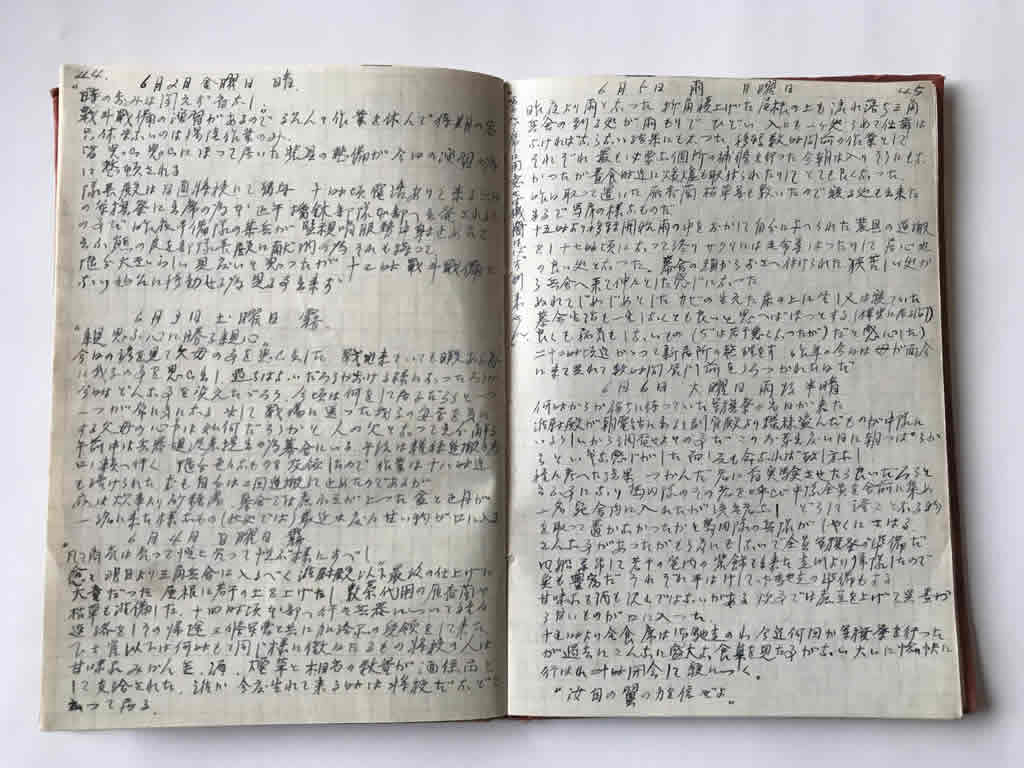

1944(昭和19)年に幌筵島に派遣された、旭川第七師団本間雄二さんの日記(提供/大沼曜子氏)

報效義会の移住団は占守島を引き揚げたが、そのまま住み続けた家族がひとつだけあった。別所佐吉の一家だ。

占守島の地表の三分の一はハイマツなどの這樹や灌木。残りが草原と湿原で、高木の森はない。北海道でも森林限界を超えてから現れるハイマツが地表にあるのだから、その厳しい寒さが想像できるだろう。7カ月は雪におおわれ、耕作できるのは3カ月あまり。日常的に台風クラスの低気圧の影響下にあり、夏を中心に視界のすべてが濃霧におおわれる日もつづく。佐吉の次男二郎藏が戦後に島での生活を回顧した『わが北千島記』は、ユニークで濃密な地誌として成立している。二郎藏は三男三女のひとりだが、彼だけが島で成人した。一時期は千葉の館山や室蘭ですごすが、終戦までの31年を占守島で暮らしたのだった。太平洋戦争中は北方派遣軍千島根拠地隊司令部付軍属となり、1945年夏の終戦時には家族で漁船で脱出をはかったがソ連船につかまり、島内に設けられた村上湾収容所へ入れられる。それから樺太に移され、真岡、恵須取(エストル)などの収容所を転々とした。1947(昭和22)秋に函館に帰国がかなうと、根室市長の世話で牧の内に入植して酪農を営んだ。土地の一帯の旧名は、ノッカマップ。和人に対する近世アイヌの最後の戦いの最終章で、37人のアイヌが処刑されたところだ。

日本が連合国に降伏した直後となる1945年8月18日未明。占守島に連合国の一員であるソ連軍が突然上陸してきた(ソ連が対日参戦したのは8月9日)。日本軍はかねて米軍の上陸にそなえて1万人以上が駐屯していたが、4日間にわたって激しい戦闘が繰り広げられ、日本側約600人、ソ連側約3千人(ソ連側の記録では日本側1018人、ソ連側1567人)もの戦死者が出た。8月11日から2週間繰り広げられた樺太南部の戦闘と合わせて、太平洋戦争で全国的には語られることの少ない北方の戦いだ。

昨年(2018)1月からの日本酒特集でふれた羽幌の酒蔵、藤見(銘柄「玉の輿」)の3代目本間雄二(本間家9代)は、旭川の第七師団に入隊したが、昭和19年に幌筵島に派遣された部隊の一員だった。雄二の三女大沼曜子さんに、当時の日記をみせていただいた。この時期はまだ差し迫った危険は少ないのだが、ときおり飛来する敵戦闘機や、近辺に艦砲射撃を聞いたことなども綴られていて、ふるさと羽幌に妻子を残した若い父親が、幕舎や三角兵舎のかたすみでどのように日々をすごしていたかがありありと感じられる。国境最前線の緊張の下で繰り返し出て来るのは、幼い長女や妻への思いであり、羽幌の豊かで美しい四季への思慕だ。

ロシア帝国の猛烈な東進からはじめたこの連載だが、最後に生身のテキストを読み込んだことで、千島列島史のリアルな一断面にふれることができた気がした。

地図データ©2019 Google, SK telecom、 赤い部分をカイが書き込み