和食の精粋である精進料理のベースには、上質な昆布出汁がある。高野豆腐と野菜の炊き合わせ

和食の精粋である精進料理のベースには、上質な昆布出汁がある。高野豆腐と野菜の炊き合わせ

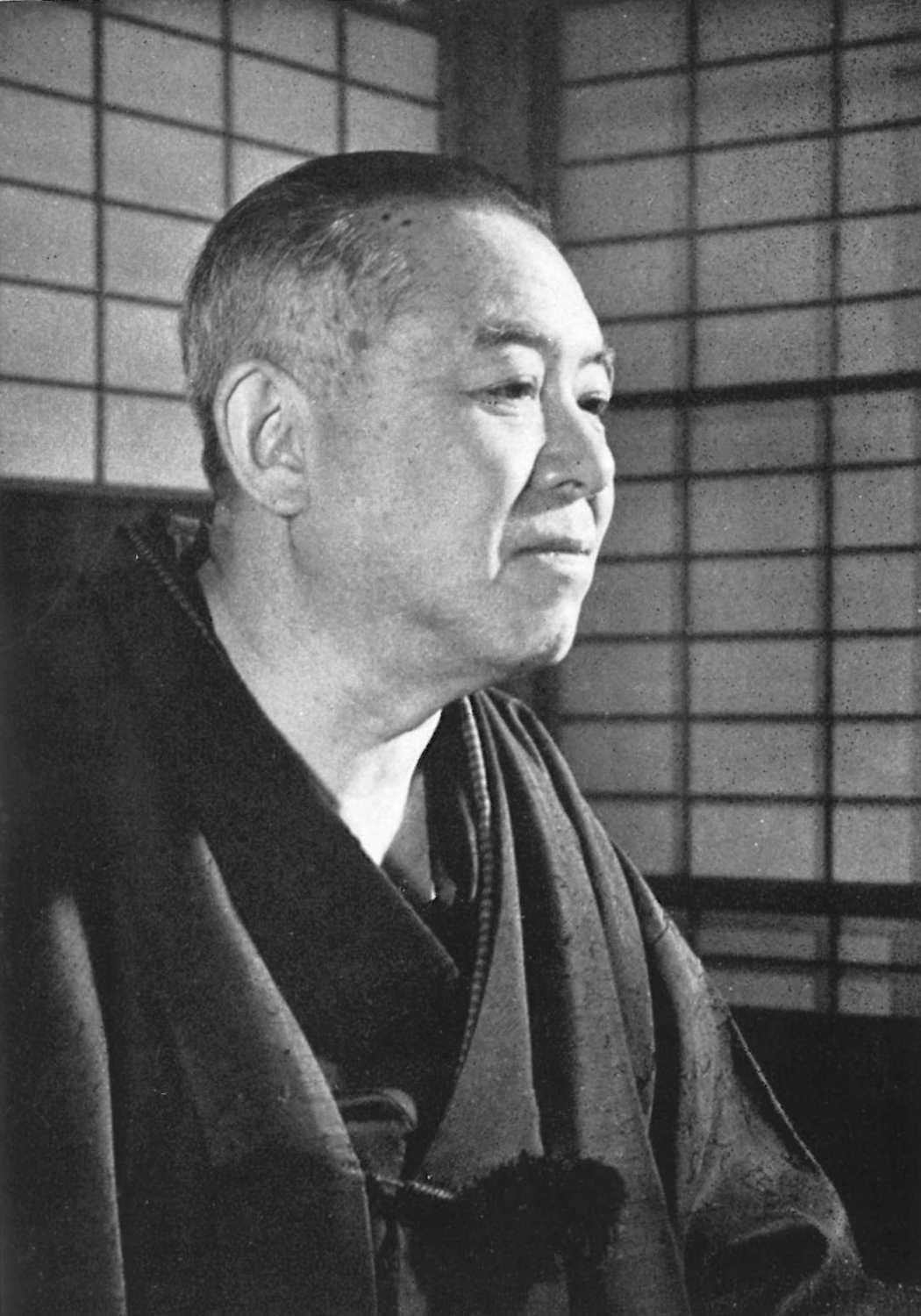

関東大震災(1923年)を機に、かねて思い描いていた関西への移住を決めた谷崎潤一郎(1886-1965)は、1931(昭和6)年に「吉野葛」という作品を書いている。谷崎のいわゆる古典回帰の時代。兵庫県西宮などで執筆したものだ。

谷崎は奈良の吉野の山深くを秋に旅しながら、南北朝の争乱のあとそこで展開された南朝の後裔と、彼らと行動を共にした武士たちの滅びを探究する作家として、読者に語りかける。現地の案内を頼んだのが、吉野に地縁のある、東京の一高時代の学友だった。

彼らは吉野川の水に楮(こうぞ)の繊維をさらして紙をすく家が多い、國栖(くず)という村に入る。その村には、なぜか昆布(こんぶ)という変わった姓が多かった。谷崎を連れた友は幼いころに亡くした母を追慕する目的もあってこの村を訪ねるのだが、母の実家も昆布姓を名のり、やはり紙作りを手広くやっていた。かなりの旧家で、南朝の遺臣の血統とも縁故があるはずだという。

14世紀半ば、後醍醐天皇がこの地に南朝を立てた史実が眠る、奈良県吉野の深い山並み。桜の名所である花矢倉展望台からの眺望

昆布家を訪ねる前にふたりは、源義経が静御前(義経の伝説の愛妾)に残したという「初音の鼓(つづみ)」の実物を所蔵しているという家に寄り、現物を見せてもらう。家の当主は心からの思いを込めてその由来を切々と説くが、当然のようにそれは、もともとの紛(まが)い物が代替わりを経たものだった。

道中旧友は、花柳界で育ち、若くして逝ってしまった顔も思い出せない母への思いを、生田流の箏(そう)曲や人形浄瑠璃をめぐる回想に織り込んで吐露する。谷崎は読者に向けてそれをていねいに整理するのだが、ようやく突き止めた母の実家への旅で友が、その昆布家で紙すきの手伝いをしている娘に求婚するつもりであることも明かす。友の懐(ふところ)には、母が肌身につけて押し戴いたはずの、その村で漉(す)かれた紙に綴られた形見の手紙があった。

昆布家で友は、若き日の母が奏でた立派な蒔絵の琴と対面した。それは彼の遠い記憶にある、母が検校(けんぎょう・盲人の職階最上位)と合わせて奏でていた挿話をありありと偲(しの)ばせる琴だった。ほどなく作家と友は別行動を取り、友が嫁取りに当たる一方で、作家は当初の目的であった南朝の残り火をさぐる旅を続ける。結果、友は願いを成就させたが、作家は知り得た材料の豊かさに負けて、作品の執筆には至らなかったのだった。作家は、母に寄せる友の思慕に惹かれるあまり、自らの道を歩み損ねてしまったのだ。

さてそもそも「吉野葛」には、奈良の吉野の深い山間(やまあい)に、なぜ北方の海に由来する昆布という姓が登場するのだろう。谷崎ならではの、いかにも外連味(けれんみ)を強調した筆致なのだろうか。

しかし「日本姓氏語源辞典」(宮本洋一)によれば、2019年でも実際に昆布という姓は奈良県吉野町や大阪府にそれぞれ数十人(戸)あることになっている(全国では200戸ほど)。それは、吉野で扱っていた昆布に由来するという。

谷崎は関西での昆布の交易と昆布姓の実在を知った上で、自ら異界に入っていくように吉野を訪れた旅をドラマチックに構成するために、過去と未来をつなぐ触媒として昆布をモチーフとしたのではないだろうか。

谷崎潤一郎。1951年、文化勲章を受けたころ(パブリックドメイン、1951年撮影、角川書店「昭和文学全集15巻(1953年6月発行)」より、公開日2017年8月26日)

谷崎の「吉野葛」には昆布が奈良にある姓としてそのまま登場するが、有吉佐和子(1931-1984)の「とろろ昆布」はまったく別の次元で、関西の古くからの生活誌にある昆布の存在を、絶妙なニュアンスで感じさせる短篇小説だ。

舞台は東京の日本舞踊の指南所。家元以下、名取や内弟子、稽古に通う娘たちと、おおぜいの人間が出入りしている。3人の内弟子は3人三様で、何事にもそつのない道代、才長(た)けて名取たちからも一目置かれているカツ子、そしてあきれるほどおっとりしている、大阪からやってきた初枝。

この指南所で、稽古場から頻繁にものや現金がなくなり始めて物語は動き出す。稽古に通う娘たちは裕福な家の子女が多く、高価な持ち物を棚に乱雑に放り出して稽古場に急ぐ場合もある。整理整頓は内弟子の仕事だが、代稽古(家元の代わりに指導にあたる師範)から責任を負わされそうになる彼女たちにも言い分や反発があった。

そうこうするうちにある日、それぞれの親をめぐる口論がエスカレートして、初枝とカツ子が決定的に仲違いしてしまう。カツ子は「私の母さんは二号です」、ときっぱり明かすと、初枝の方は「うちのお父さん、妾(めかけ)はんありますねん」、と返したのだった。カツ子は、家同士の話し合いで結婚した女性よりも、自らの器量で立派な男性の愛妾となった方が大したものだ、と主張する。ふたりの流派である尾木流の家元も柳橋(東京都台東区)の芸者出身で、大正期にはある人物のおてかけさん(お出かけさん・外に囲っている女性)だった。

対して初枝は早口の大阪弁で、「妾は法律かて認めてエ(※ママ)しませんやろ」、と激高した。ふたりの間で師範は苦笑いを噛みしめる。師である家元の生い立ちを思えば、どちらへも簡単に与(くみ)することはできないだろう。そして同時に、若い弟子同士が感情のままにぶつかるさまから、そんな力をとうに失った自らの老いをも意識するのだった。

しばらく経って稽古所にふたたび盗難事件が起こる。

カツ子は、初枝が犯人ではないかと師範に告げ口した。「初ちゃんのお金の使いぶりが、見ていてこのごろとても荒いんです」

師範が初枝を呼んでそれとなく聞くと初枝は、「荒いのはカツ子さんや。パンパンみたいに、いやらし趣味のもんばっかり」買っている、と言う。そしてわぁわぁと盛大に泣き出した。

師範の相談を受けた家元は、鈍重な初枝をかねて快く思っていないこともあり、初枝を切ろうとした。対して師範は、真犯人を見つけるから待ってほしいと家元を説き伏せるのだが、数日後に今度は師範の腕時計が紛失してしまう。内弟子3人は責任を痛感して、つなぎにこれを使ってほしいと国産時計を買ってきた。聞けばカツ子と初枝が、年ごろの娘にとってどんなときでも買い物はうれしい、とばかりに楽しく見立てたという。

とろろ昆布。上質な真昆布を酢でやわらげてから重ね合わせた「ブロック」を立てて、側面を削り取った加工品

しかしその後も金品の紛失は治まらない。家元は結局、初枝を切ることにした。初枝の家は大阪だから東京での不始末も噂にならないだろうし、帰すなら早いにこしたことはない。

だがどうしたことか、初枝が大阪に帰ったあとも盗難事件があり、稽古場に通う娘たちはいよいよカツ子を疑うようになる。にも関わらず家元は、法外な名取料を取るために、四面楚歌のカツ子にあえて免状を与えることにするのだった。

秋の最大の催しである温習会の稽古がはじまったころ。初枝から荷物が送られてきた。添状もないそれは、なぜか関西の老舗の「とろろ昆布」だった。

師範は「料理屋するわけじゃないのに、こんなに沢山、喰べきれないわ」、と驚く。しかしカツ子は、私たちは大好きで、ケンカばかりしていたけれどもこれだけは意見が合って、初枝の実家からよく送ってもらっていた、と告げる。「夜のお清汁(すまし)に入れてたのは、これだったんです」

秋には名取になるカツ子が、とろろ昆布を前にうれしそうにしているさまを、師範は奇妙な思いに囚われながら見ていた。

さて、初枝が送ってきたのが、なぜよりによってとろろ昆布なのか—。

それは東京人である内弟子たち周辺の好物であったし、そもそも関西では、「喜ぶ」の語呂から、昆布は祝いの縁起物であり、一門への洗練された贈答品としてふさわしいと思われたからだろう。

さらに重要なのは有吉が、風に舞うほど軽く、汁に入るとトロリと形を変えてしまうとろろ昆布のつかみ所のない存在を、日本舞踊の家元に集う娘たちの危なかしい振る舞いや、刻々と移ろう機微に巧みに重ねていることだ。この作品で昆布は、関西と関東を結ぶ回路であり、西の風習が東の暮らしにもたらす新鮮なズレや転調のツールにほかならない。

有吉佐和子「とろろ昆布」。東京の日本舞踊の指南所に、ある日大阪からとろろ昆布が送られてきた一節(「有吉佐和子選集第3巻」)(撮影:谷口雅春)

有吉佐和子。1966年、のちの「恍惚の人」や「複合汚染」につながる社会問題への志向を深め始めたころ

(パブリックドメイン、1966年4月5日、明治座の付近で撮影、『われらの文学 15』1966年7月15日、講談社発行より、公開日2024年9月4日)

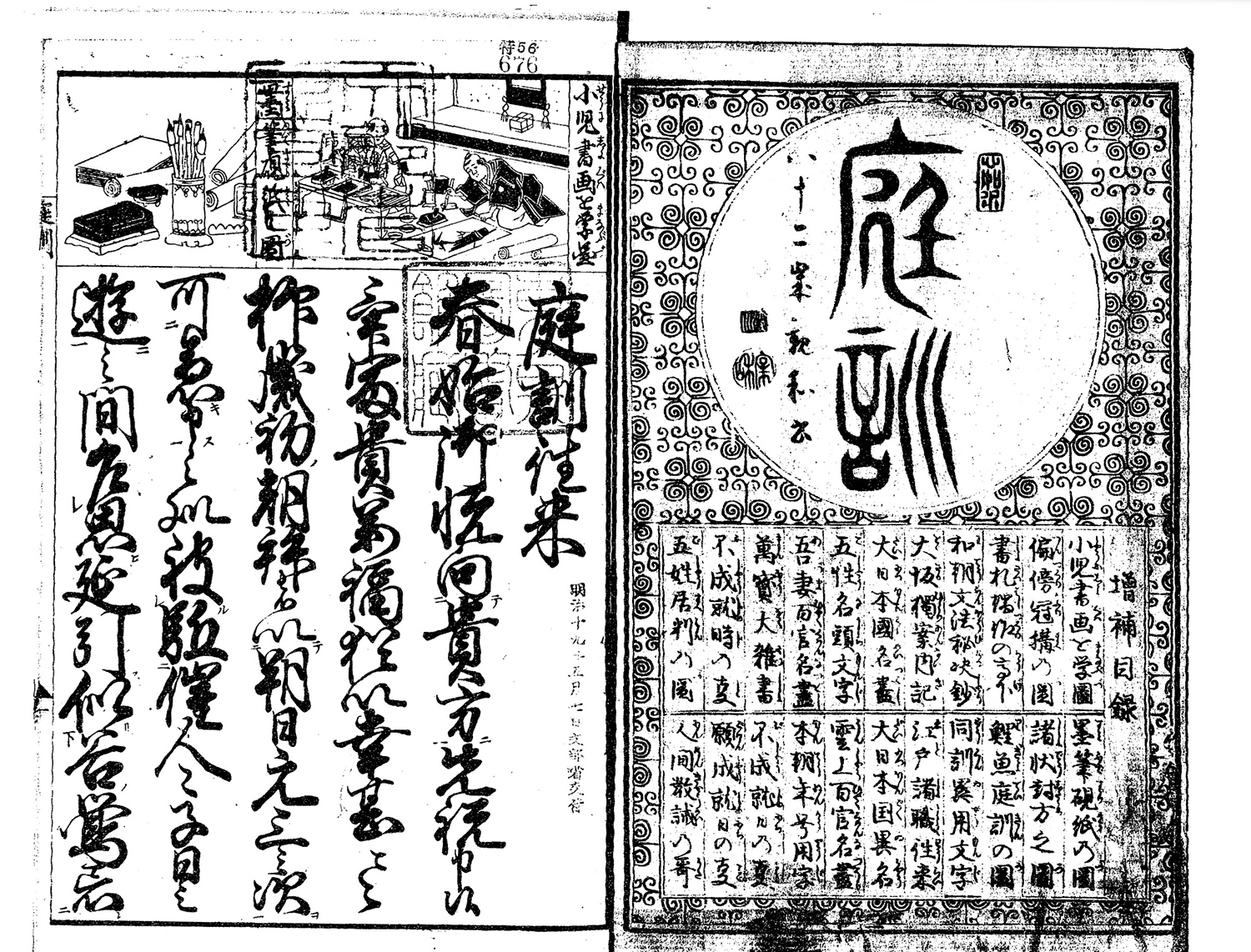

南北朝から室町時代前期にかけて成立したといわれる手習い本「庭訓(ていきん)往来」では、都に住む師と離れて暮らす子弟が、季節をめぐる往復書簡を交わす。読者は彼らの読み書きを通して、社会常識や教養、そして各地の名産などを学ぶことができた。

4月の手紙では、甲斐駒(甲斐の名馬)や能登釜(鉄釜)、宰府栗(福岡大宰府の栗)、伊勢切付(きっつけ・馬具織物)などと並んで、蝦夷地の名産である宇賀昆布が登場する。

また10月の状では、この季節の汁は豆腐羹(とうふかん・豆腐汁)や薯蕷(やまのいも・とろろ汁)、山葵(わさび)の寒汁など。菜は繊蘿蔔(さんろふ・大根の刻み)や煮染めの牛蒡(ごぼう)、烏頭布(うどめ・木の新芽の塩漬け)、昆布、などと出てくる。昆布は出汁(だし)ばかりではなく、汁の具としても食べられていたのだった。

明治2年東京日本橋本石町の椀屋喜兵衛が出版した、「万及庭訓往来」の口絵頁。万及とは万人のための、という意味。左上に子どもが学んでいるさまが見える(「国立国会図書館デジタルコレクション」より)

宇賀とはアイヌ語のウッカ・ペッ(波だつ浅瀬の川)に由来し、現在の函館の運賀川河口域(函館市釜谷町)にあたる。

本州の和人勢力が蝦夷地に本格的に進出したのは、13世紀前半。津軽の十三湊(とさみなと・現在の五所川原市)を本拠地とする安藤氏(室町期に安東氏に)が、鎌倉幕府の蝦夷管領に任じられ、昆布をはじめとした産物の移出に乗り出したのが始まりだ。生産を担わされたのは当然アイヌ民族で、それは近世の北前船の登場をずっとさかのぼる、日本列島の営みだった。

宇賀で採れた昆布は箱館から、櫓と帆を併用した板綴じの和船に積まれ、日本海を沿岸伝いに西に向かう。いっしょに積まれた獣皮や鷲羽・鷹羽(矢羽根として絶大な人気が集まった)、砂金なども重要な産品だった。これらの交易品は、秋田、酒田、新潟、能登、敦賀など転々と連なる湊で少しずつ売られながら、多くは若狭の小浜(おばま)に揚げられた。

昆布は山越えの道で琵琶湖に運ばれ、舟航をつかって大津へ向かい、そこから陸路を京へと持ち込まれた。小浜は大和朝廷の時代から朝鮮半島との通交口であり、京に都が定まってからは半島への玄関口となっていた。室町時代、小浜港から蝦夷地へは年に複数回にわたって商船が往航していたという。そのために渡島半島南部には、定住する和人も増えていった。

そうした動向が、やがて16世紀末、安東氏一門であった蝦夷地の蠣崎慶広が豊臣秀吉や徳川家康に拝謁(はいえつ)することに結ばれ、慶広は松前家を名乗ることになる。列島の北方で、アイヌ民族との交易を基盤とする松前藩が成立した。藩の経済の屋台骨である物流の実働部隊となったのが、琵琶湖湖東(八幡や柳川、薩摩など)の商人たち、いわゆる近江商人たちだ。彼らは若狭と京のあいだで事業を行う地の利を活かして、蝦夷地の産物を大規模に買い取り、敦賀や小浜を拠点とする問屋に売る商法を確立した。日本海を遠大に進む航海にはつねに危険が伴ったが、そのぶん利は大きかった。

「庭訓往来」4月状・返には、甲斐駒(甲斐の名馬)や能登釜(鉄釜)、宰府栗(福岡大宰府の栗)、伊勢切付(きっつけ・馬具織物)などと並んで、宇賀の昆布がある(東洋文庫版)(撮影:谷口雅春)

京都へ持ち込まれたこんぶには、どのような需要があったのだろう。

それはなんといっても、精進料理に使われる昆布出汁(だし)にあった。仏教寺院が有力な京都では、戒律のひとつである不殺生(ふせっしょう)が重んじられたので、動物性食材を用いない精進料理が普及した。出汁に動物の骨や魚を使えない環境でも深みのある旨味(うまみ)が出せる昆布は、理想的な食材として見いだされていく。

精進料理の源流には仏教とともに中国からもたらされた菜食思想があったが、鎌倉時代に禅宗が伝来するとそれはより体系化され、精神や美意識を養う修行の一環として食事が位置づけられていく。精進料理は、昆布をはじめ干し椎茸や大豆(味噌・醤油・豆腐)などを使ってさらに洗練され、室町時代には、都市の寺院や茶の湯文化を通じて、武士や町人層にも浸透した。やがて仏教寺院だけではなく、宮中や武家の世界、さらには茶席での正式料理としての地位を確立していく。ユネスコの無形文化遺産にも登録された「和食」には、蝦夷地と京を結ぶこうした史実が底流しているのだ。

こんぶの生産量と流通量が飛躍的に伸長した江戸時代以降。こんぶは出汁のほかに、酢に漬けてやわらかくしたものを職人が高度な技術で薄く削った「おぼろ昆布」や、その庶民版である「とろろ昆布」、そして宮中の儀式にも使われる京菓子のひとつである「菓子昆布」や、その庶民版など、日本の食文化の中で幅広く普及していった。

そして18世紀初頭。蝦夷地のこんぶは敦賀や小浜に荷揚げされるばかりではなく、下関から瀬戸内海をまわって大阪に直送される航路が開発される。ここからいよいよ、いわゆる北前船の時代の開幕だ。

昆布ロードは、蝦夷地から敦賀湾や若狭湾への道(北陸航路)と、大阪直通の2本に分かれることになった。日本海から瀬戸内海へ向かう分岐点になる豊前(ぶぜん)の小倉ではこんぶを二次加工したり、小倉と大阪の中間に位置する瀬戸内の尾道は、そこから周辺地域へ販売するための集散地となった。

上方の18世紀を農業史で見れば、木綿や藍(あい)、菜種といった商品作物の栽培が急増する。これらは多くの地力を使うので、肥料には近海産の干鰯(ほしか・いわしを乾燥させたもの)が大量に使われた。さらに時代が下るとそれではとても足りなくなり、蝦夷地の鰊粕(鰊を煮て絞り、油を取って残った粕)が求められるようになる。これがこんぶと並んで、蝦夷地から上方への貴重な移出品となった。引く手あまたの鰊粕に引っ張られるように、蝦夷地では当然、こんぶの増産にも熱が入った。18世紀後半には現在の日高や釧路、根室、さらには知床(羅臼)での漁場開発が進み、寒流系でより大型の長昆布(ながこんぶ)が盛んに採られる。長昆布は出汁用よりも、乾燥昆布や佃煮など、庶民のための加工に多く使われた。

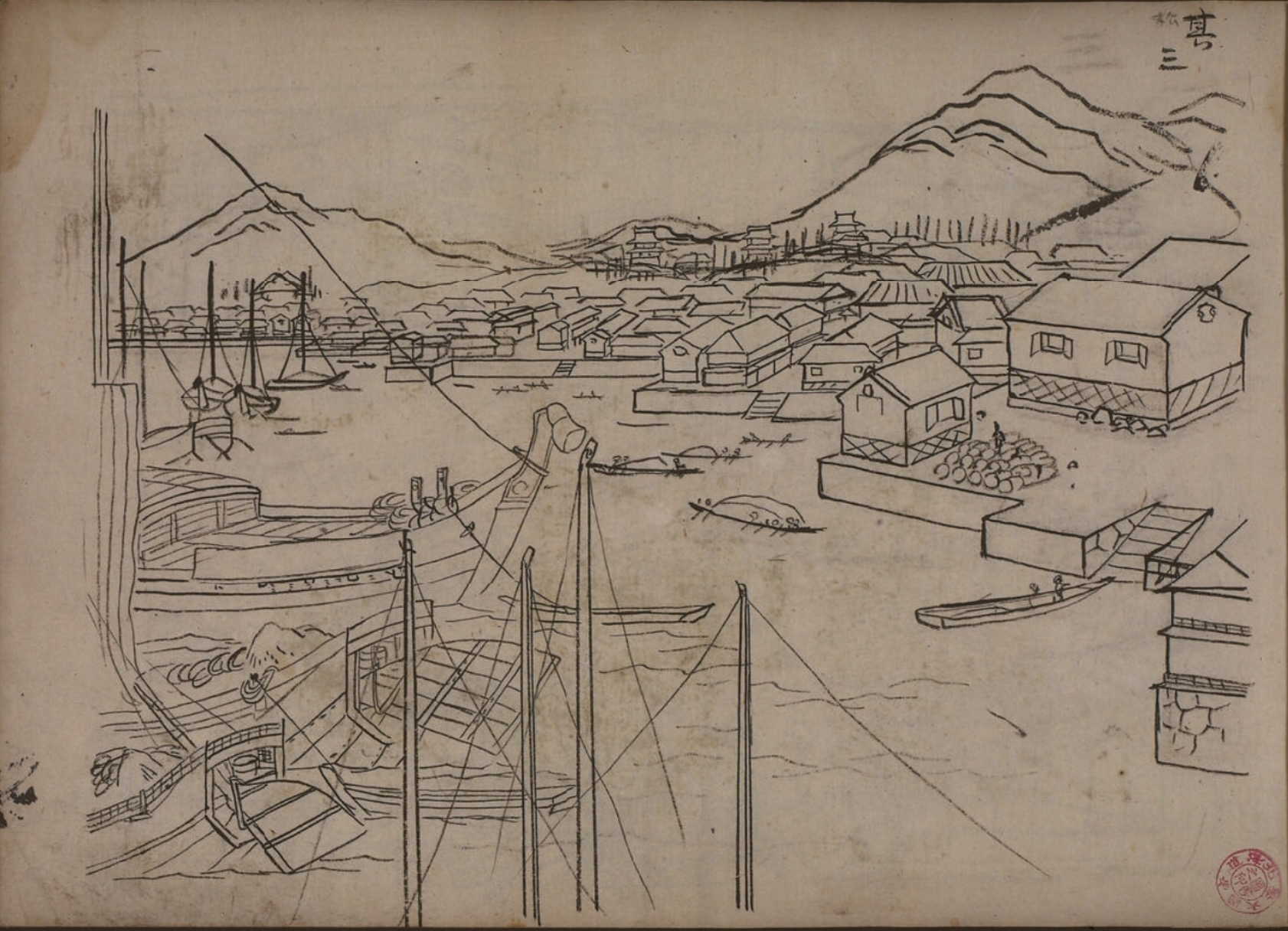

津軽の画人・国学者平尾魯僊(ろせん)が安政2(1855)年に描いた、「箱館紀行」、「松前紀行」の中の挿絵のデッサン。昆布や鰊粕などが出荷された当時の松前湊と北前船のようすがわかる(「北海道大学北方資料データベース」より)

18世紀後半、大阪に運ばれたこんぶは関西全域に出荷され、さらに江戸積(江戸向け)にも回される。

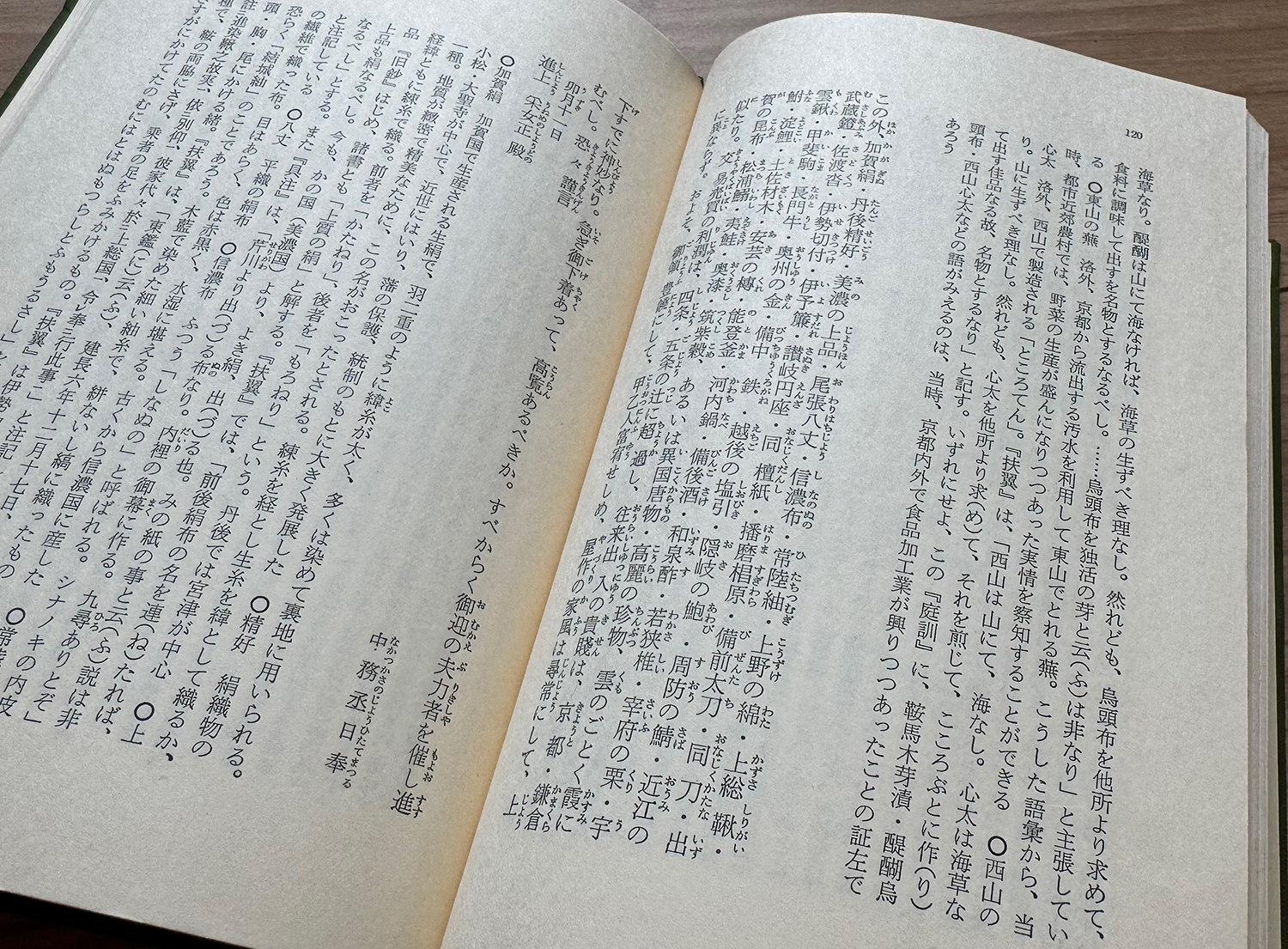

しかし「海藻(ものと人間の文化史)」(宮下章)によれば、「江戸はコンブの食用では、質量ともに上方とは比較にならないほど劣る。したがってその売買量も少なく、専門のコンブ商人はきわめて少なかった」。

同書は、江戸時代後期には大阪の問屋からこんぶの組織的な荷受けがあったが、それはまず江戸城御膳御用であり、上質のものを納めた残りが市中にまわされた、と説く。そもそも西国のこんぶ問屋の既得権益がしっかりと守られていたために、江戸の商人たちは昆布を大阪から仕入れるほかなかったし、大阪から菱垣廻船(ひがきかいせん・上方と江戸を結ぶ貨物船)に積み替えて江戸に向かわせるコストは耐えがたい重荷だ。

「海藻(ものと人間の文化史)」(宮下章)(撮影:谷口雅春)

さらに宮下は根本の理由として、「上方は古代以来の根強い仏教信仰に支えられ、精進食を続ける中で長年月をかけてコンブを食べる習慣を育ててきたが、江戸とその周辺にはそれがなかった」、と指摘している。

古代から現代まで、日本列島に暮らす人々とコンブを始めとしたさまざまな海藻との関わりを論じた同書の最終章で、宮下は総括している。曰く、東京のノリに対して京阪のこんぶは数百年間日本人の食生活に大きな影響を与えてきた。東日本の人々は「こんぶ」と呼び捨てるのに対して、京阪の料亭などでは「おこぶ」と敬称をつける。吟味も抜群であり、醍醐味を引き出すのも巧みだ。さらに上方人のお手柄は、こんぶ出汁を動物性の出汁とも組み合わせたことだ。もともとは精進料理で鰹節の代わりに使ったものが、鰹出汁の主成分イノシン酸にコンブのグルタミン酸ソーダと一体になることで、さらに良い旨味が生まれたのだ、と。

こんぶの文化史を整理してみると、有吉佐和子の「とろろ昆布」の味わいがさらに深まっていく。日本舞踊に精進する東京の娘たちの世界に、有吉はなんと巧みに関西の文化の精粋を差し込んだことだろう。

松前藩の城下町だった松前町。膨大なこんぶを送り出したかつての松前湊の一画にある、現在の「道の駅北前船松前」から津軽海峡に広がる海景を臨む(撮影:谷口雅春)

※本稿では、引用文を除き生物として扱うときはコンブ、製品原料として扱うときはこんぶ、商品として扱うときは昆布と記します。