かつては蝦夷地からのこんぶが大量に入った大阪港。現在の大阪ベイエリアの姿。ランドマークは赤い港大橋

かつては蝦夷地からのこんぶが大量に入った大阪港。現在の大阪ベイエリアの姿。ランドマークは赤い港大橋

14世紀、南北朝の時代から日本海を南下して京都まで運ばれた蝦夷地のこんぶは、時代を下って18世紀初頭には、下関から瀬戸内海に入って大阪(※江戸時代までは主に「大坂」だが本稿は「大阪」で統一)まで直送されるようになった。いわゆる北前船の時代のはじまりだ。豊臣秀吉が大阪城を築いて以来、さまざまな産物が大規模に集散するまちとなっていた大阪は、徳川の世になると日本の物流経済を動かす商都に成長する。

大阪でのこんぶの扱いは着実に増え、加工する商人も現れてきた。大阪昆布商工同業会(現・大阪昆布商工業協同組合)の「六十五年のあゆみ」(1966年)によれば、享保6(1721)年ころには、北前船で運ばれてきた荒昆布を刻(きざみ)昆布にする加工業が大阪で始まり、こんぶ製品は幕府の管理下で、長崎から中国(清国)にも輸出されるようになっている。煎海鼠(イリコ・ほしなまこ)や干鮑(アワビ)、鱶鰭(フカヒレ)などと並ぶ、いわゆる俵物の一角だ。

一方でこんぶを出荷する側の蝦夷地では、1720年代には松前に問屋仲間という近江商人の組織が作られ、箱館にも1740年代には同様のものができている(「函館市史」)。

「六十五年のあゆみ」では、元文元(1736)年に大阪に入った昆布(選別・加工された製品)の量は、70貫934匁 (約266kg)、荒昆布(未加工・粗加工の昆布)が28貫970匁 (約109kg)とある。この元文年間(1736-1741)は、大阪が昆布流通の中心地としていよいよ扱いを拡張していく時期だ。専門の仲買と問屋が整ってきたのは宝暦・明和(1751-1772)のころで、続く時代(安永・天明期)には、昆布問屋と加工業者の顔ぶれも分厚くなってきていた。

同書からさらに引くと、昆布を商う大阪の商人たちは、やがて寛政期(1789-1801)には大阪の町奉行から株仲間として認められ、専門の昆布商が組織されるようになる。株仲間とは、商人や職人たちが作った同業者組合で、幕府の町奉行から営業の独占権(鑑札)を得たものだ。天明期の大阪では米や油、紙、薬、反物、酒など多くの業種で株仲間が設立されたが、昆布をめぐる動きもそこに位置づけられる。

一方でその背景を考えれば、こんぶは市場の盛況で価格もゆらぎ、粗悪品も流通するようになっていたことが想像できるだろう。不正にこんぶを仕入れて粗悪な商品を江戸などに回す業者が目立ってきたという事態が、株仲間の立ち上げをうながした。それは取引を統制して運上金を一定に得ようとした幕府と、価格を安定させて新規参入者への壁を作りたい事業者双方の狙いをかなえるものだった。

江戸幕府は1780年代に老中田沼意次が、北方ロシアへ備える狙いをもって蝦夷地の調査と開拓を計画したが、1790年代末(寛政年間)に入ると実際に近藤重蔵らが蝦夷地の内陸部の調査に入った。18世紀末から19世紀初頭は、上方でも江戸でも、蝦夷地への関心が高まっていた時代ではあった。

そして19世紀半ばになると、いわゆる天保の改革によって、幕府は全国の株仲間の廃止命令を出すことになる。物価高を抑え一部の商人たちの独占を排除して、市場の自由化を図ったものだ。しかし昆布商仲間らは名を変えて生き残り、嘉永年間になると仲間組合は復活した。安政年間の1858年に幕府は、蝦夷地の産品を管理するために大阪に設けられた箱館物産会所を公認している。

大阪ではおなじみの「塩ふきこんぶ」。刻んだ昆布を醤油やみりんなどで炊いて味付けし、乾燥させて表面に塩をふかせたもの

米を軸にした大阪の商業・流通業の盛況は、「天下の台所」とも呼ばれるほどだった。経済の分厚い基盤があって人とものが行き交えば、当然富裕層の生活もうるおい、文化も栄えていく。元禄年間(1688-1704)を中心として、大阪には国学の契沖、浄瑠璃・歌舞伎作者の近松門左衛門、浮世草子(江戸期の小説)の井原西鶴などの大家が活躍した。いわば町人の富が実らせた文化だ。

ここで取り上げたいのはそのあとの時代の人物、算学者の村井求林(1755-1817)だ。実は村井は、代々昆布屋伊兵衛の名跡をもつ、昆布商家の三代目でもあった。

「村井求林事蹟」(高梨光司.1929)によれば、初代伊兵衛は元禄7(1694)年生まれ。大阪の瓦町で昆布の仲買を業とした。その後まさにこの一家が、大阪の昆布問屋および仲買商の草創者のひとつになった、と位置づけている。

「大阪昆布仲買商組合沿革」(1903.「大阪経済史料集成第6巻」1974.収録)の解説でも、近世商業史研究の宮本又次が、大阪で昆布の売買をはじめて行ったのは昆布屋伊兵衛とされている、と書いている。英国イングランドにある世界最古のサッカー協会が、国や地域の修飾語もつけずにただ「ザ・フットボール・アソシエーション」であるように、最初の昆布専門商人であるので「昆布屋」なのだ。

昆布屋の商いの利と実績は大きかった。三代目伊兵衛は蝦夷地のさまざまな海産物を扱う松前問屋の年行司(年ごとの代表者)も務めている。そして「事蹟」によれば、文化3(1806)年に大阪では米価が暴落。幕府はそれを留めるために富裕者300人以上に、合計60万石(1石150キロで9万トン)もの米の買い上げを命じた。豪商である鴻池善右衛門と加島屋久左衛門にはそれぞれ3万3千石(4,950トン)、三代目の昆布屋伊兵衛には5千石(750トン)が割り当てられた。

さらに注目すべきは、先にふれておいたように、三代目伊兵衛は家業に励むかたわら、算学(数学)の研究に打ち込んでいたことだ。伊兵衛は子ども時代から才があったことから、大阪の高名な算学者麻田剛立(ごうりゅう)門下の坂正永に師事した。坂の没後は江戸の会田安明の指導も仰ぎ、やがて測遠機(三遊儀)という、三角形の比率計算をもとに遠くの距離がわかる先進的なツールを開発する。幕府の鎖国的な政策のために海外の学術や技術の移入が少なかった時代。算学も同様で、関孝和(1642頃-1708)らが江戸で独自の研究を重ねた。大阪でも実証的な学問として算学への取り組みが根づいていた。村井はまた歌人としても一家をなす、非凡な人物だったという。

時代が大きく下って1928(昭和3)年。昭和天皇即位の御大典があり、全国各地で奉賀の祝典が催された。神戸沖で行われた大観艦式では、連合艦隊旗艦の戦艦長門をはじめ100隻以上の艦艇や200機以上の航空機が参加。天皇は御召艦の戦艦霧島に乗艦してこれを親閲した。

大阪市では、天皇に献上する品々のうちに細工昆布を加えている。大阪昆布商工同業会の「六十五年のあゆみ」ではこのトピックを、「加工役に当たった職人は斎戒沐浴(さいかいもくよく)して謹製を果たした」と書き、「大阪昆布業界にとって無上の光栄であり、大阪昆布の優秀さを全国に伝える好機会ともなった」、と続けている。

さらにこの大礼にあたって、前世紀の先達である村井求林(三代目昆布屋伊兵衛)が、算学につくした百数十年前の功績を讃えられて、従五位の追贈を受けた。追贈とは、亡くなったあとに授けられたことの意味だ。

「六十五年のあゆみ」は、ビジネスで頭抜けた実績を積みながら高度な教養と探究心を持ち続けた村井求林を、「徳川時代における大阪町人の一典型といえる」、と讃えている。繰り返すが村井の人生のベースにあったのは、自ら屋号として名乗るように、三代前から続く蝦夷地の昆布だった。

大阪の昆布商のパイオニア一族である三代目昆布屋伊兵衛は、当代一流の数学者の顔も持っていた(「村井求林事蹟」より)

明治の世になり、廃藩置県によって誕生した大阪府は、自由取引の原則を打ち出す。これにより昆布などの株仲間などは解散となり、新たな動きが始まった。自由化とともにまた粗悪品も流通したので、加工を業とする切昆布商組合や、産地と市場を仲介する昆布仲買商組合が結成される(1874年)。

大阪の天王寺で1903(明治36)年に開かれた第五回内閣勧業博覧会に合わせて、この大阪昆布仲買商組合は自らの沿革をまとめている(「大阪昆布仲買商組合沿革」)。

そこには1882(明治15)年の生産データが紹介されている。

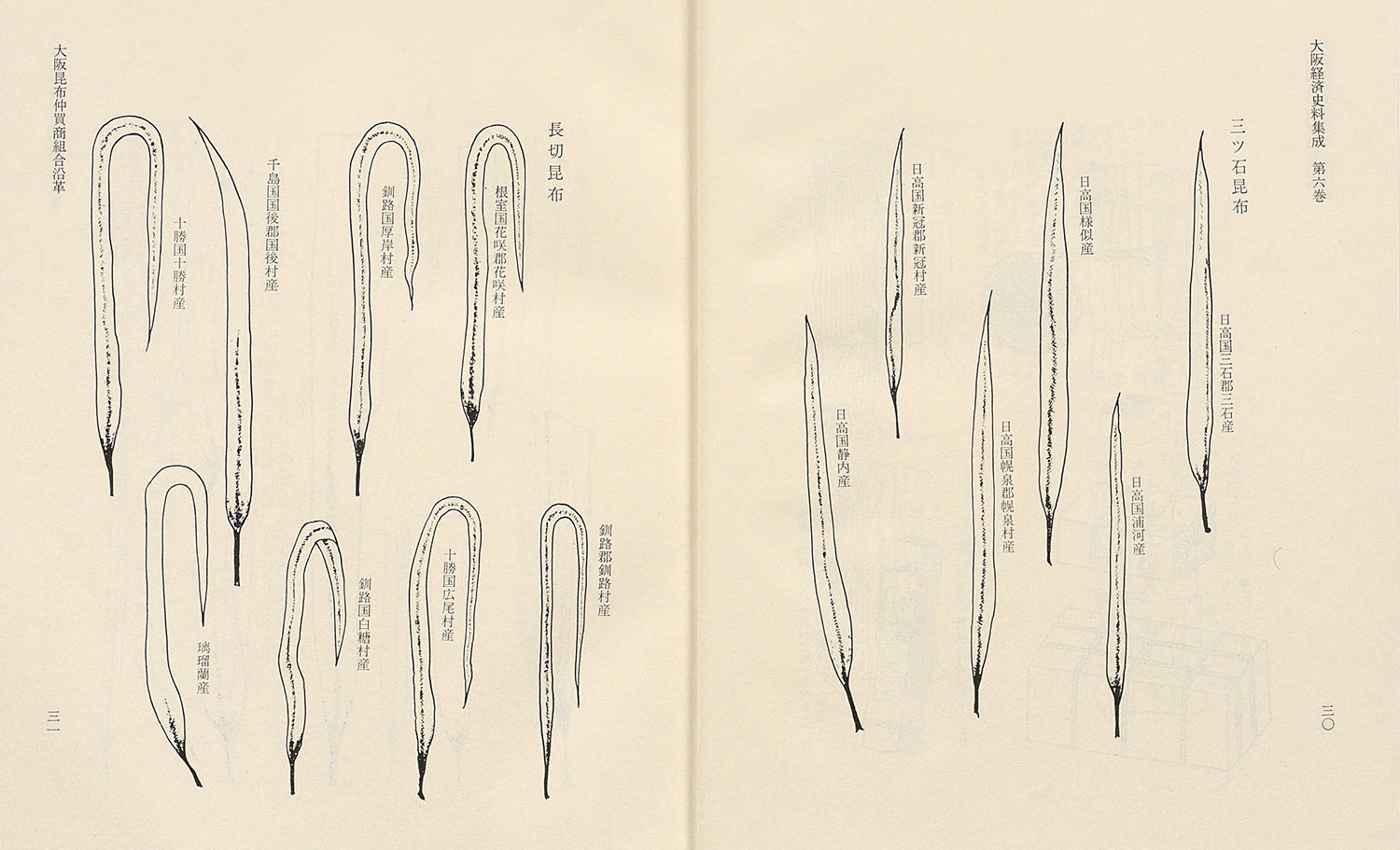

前回ふれた「庭訓往来」にある宇賀の昆布とほぼ同種である元昆布の生産では、陸奥国(青森県と岩手県北部)が約3,809石(約171トン)で、渡島国は約10,782石(約485トン)。日高の三石昆布は約50,263石(約2,261トン)、道東では千島まで獲れる長昆布が約130,263 石(約5,861トン)、利尻・礼文を含めた天塩国で産する黒昆布は約15,675石(約705トン)、小ぶりの細布(ほそめ)は、石狩国で約220石(約9.9トン)、渡島国では5,762石(259トン)などとなっている。釧路国などを加算すると、北海道では1万トンを超える昆布の漁獲があったことが分かる。

ちなみに近世商業史研究の宮本又次らは、出荷するために干した昆布は体積に比して重量が少ないので、当時の問屋帳簿から「1石=2俵=約45キロ」という値を推定している。上の数字もそれにならった。

同書の冒頭は、明治30年代の日本の昆布業界をこう俯瞰する。

「昆布ハ北海道十一ヶ国、並ニ三陸ノ海ニ産スル処ノ藻類ニシテ、古来ヨリ食膳ニ賞用シ、又清国ノ貿易品タリ。近年ニ至リ輸出ノ額ヲ増シ、水産中屈指ノ物産トナリ、実ニ本邦富源ノーニ居ル処ノ重要ノモノナリ」

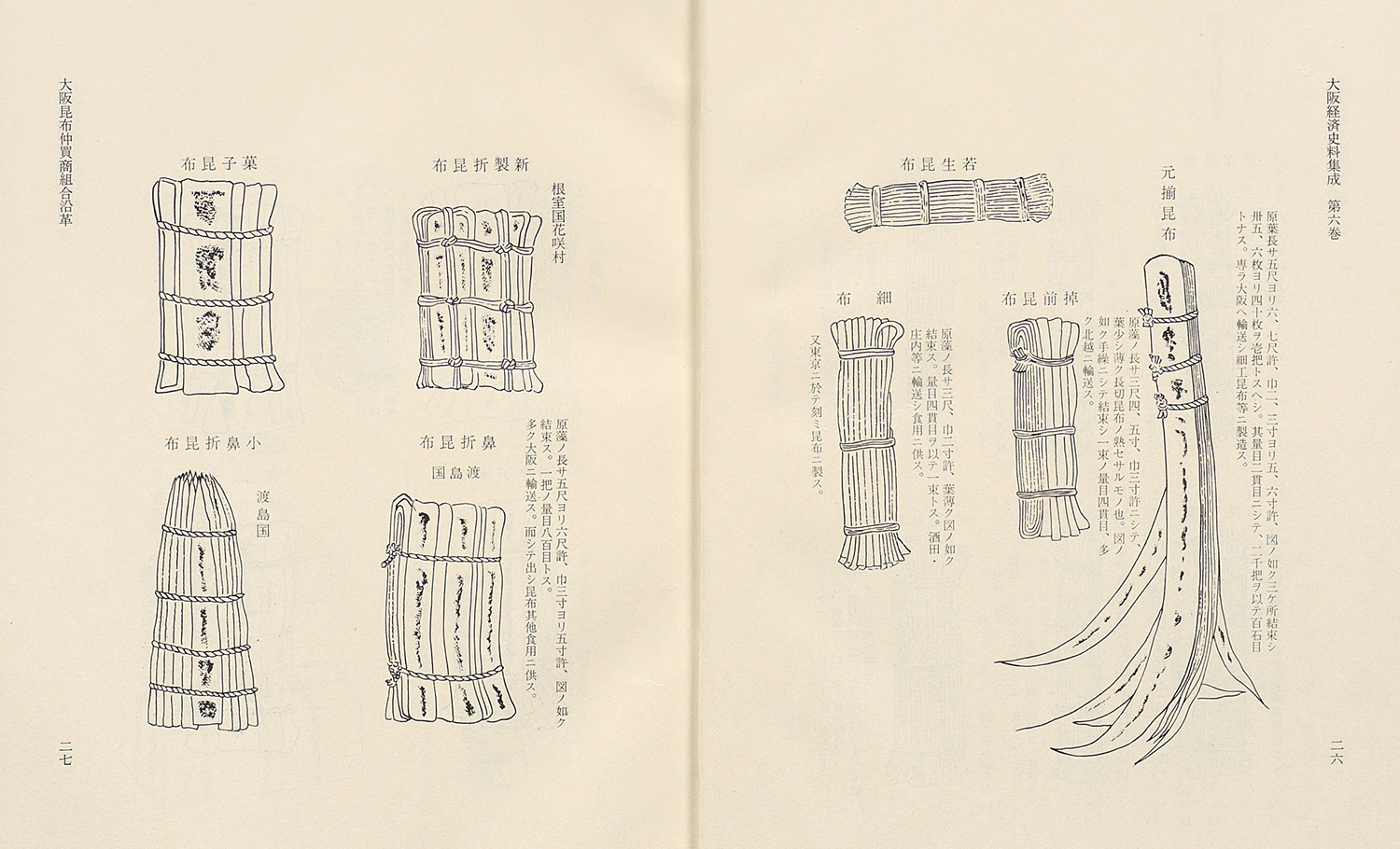

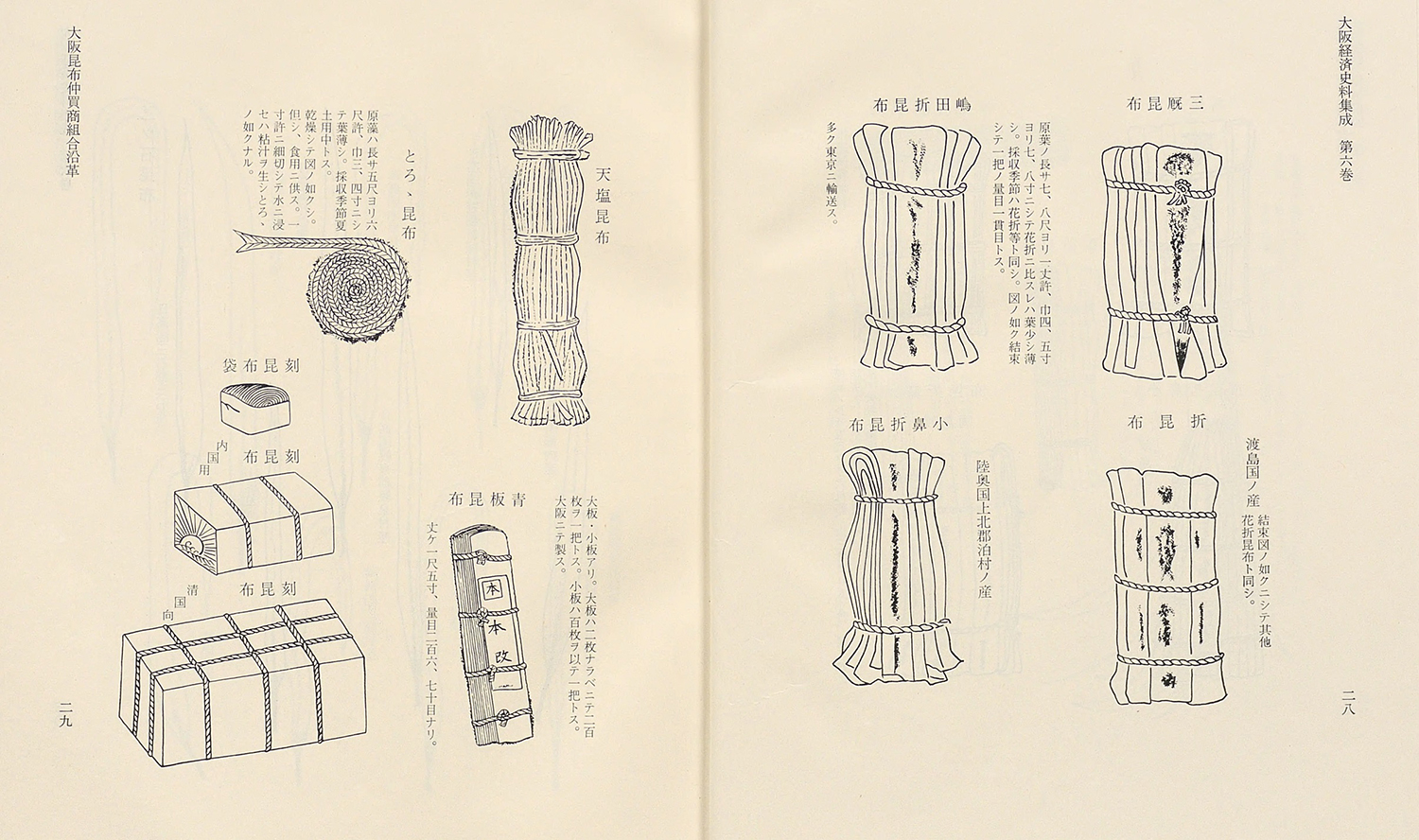

「大阪昆布仲買商組合沿革」にあるこんぶの種類と、運び込まれる荷の形態

1901(明治34)年の組合員数は、昆布仲買商組合で16名。刻昆布商組合で30名。細工昆布商組合には201名もいる。さらに北海道産の昆布などを大阪港で荷受けする北海産荷受問屋組合という組織もあり、こちらは25名を数える。

刻昆布とは昆布を細く刻んだもので、日常的な調理素材になる。これに対して細工昆布は、薄く加工して飾りや料理の装飾として、さまざまに美しく形を整えたもの。懐石料理や婚礼など、ハレの日の料理に使われるものだ。先述したように、だからこそ天皇即位の御大典にも登場したのだ。

先述の「六十五年のあゆみ」(1966年)によれば1897(明治30)年前後の北海道の昆布の生産量は、明治15年当時と大差なく、20〜30万石(9,000〜13,500トン)で、そのうち6〜7万石(2,700〜3,150トン)が大阪に移入されている。1897年の数字では、日高昆布42,175石(1,897トン)、利尻礼文昆布31,275(1,407トン)で合計3,300トンあまりだ。

そして驚くべきは、この時代に中国(清国)へ10万〜15万石(4,500〜6,750トン)ものこんぶが輸出されていたことだ。

華僑の全盛を示威するように1913(大正2)年に建てられた函館中華会館(函館市大町)。国登録有形文化財。関帝廟(かんていびょう)様式の集会所で、現在は見学できないが内部は清朝末期の雰囲気を持つ(撮影:663highland/作品名: 函館中華会館/出典:Wikipedia/ライセンス:GFDL + CC BY-[SA] 2.5)

昆布は函館の華僑(中国人商人層)を通して清国に輸出された。

函館海産商同業組合が創立60年を機にまとめた「風雪の碑」(田村謙吉・北海商報.1975)は、明治30年代まで函館の海産市場を支えていたのはこんぶだった、と言い切っている。以下同書を引きながら整理してみよう。

明治10年代後半から10年ほどは北海道中のこんぶが函館に集まり、そのうち半数近くが清国に輸出されていた。1893(明治26)年で見れば260,677石(11,730トン)で、この半分という膨大な量が大陸に渡っていたことになる。函館在留の華僑は百数十名以上にのぼり、明治末には幸町、西浜町、仲浜町に屋敷を構えて、強い団結力をもって豊かに暮らしていた。出身地は浙江(せっこう)省が多かったという。

「彼らの取引は量的に大きいし、現金決済が魅力なので、函館の海産商は相当彼らにしぼられたものらしい」

華僑たちは西洋秤を使って公然と目方をごまかしていたので、函館の商人たちは3割はよけいに商品を渡さなければならなかった。しかもその秤の看貫料(正確な計量のための検査)として取引額の千分の5を求められた。また商品見本として1割もプラスさせられ、さらには端数は乱暴に切り捨てられる。これに不服を唱えると、ならば取引をしない、と一方的に脅迫してくる始末だった。結局はほとんど日本人商人の泣き寝入りとなるが、同書にはこうある。

「これではいくら何でもアイヌとの取引の逆のようなものである」

しかし北海道のこんぶの年産の半分が輸出向けなのだから、彼らの機嫌を損なうと商売にならない。

とはいえ1885(明治18)年には日本側のがまんもとうとう限界に達し、不買同盟が組まれた。まちの人々も応援にまわったので、ついに華僑側が折れ、秤は函館県庁検定のものになり、不当な会計も姿を消していく。

この運動によって、函館物産商組合が創立され、それがのちの函館海産商同業組合につながっていくのだった。

函館商人と華僑のつばぜり合いは、明治末にふたたび起きる。

当時は日露戦争の勝利(1905年)によって日本の漁場が大きく拡張され、サハリンや沿海州、カムチャッカなどでサケ・マスを獲るいわゆる北洋漁業が誕生した。函館はその基地として活況を呈する。

一方で、コンブからサケ・マスの時代への転換によって、膨大な量の漁獲をさばくには国内の市場は小さすぎた。そこで中国大陸への塩サケ・塩マスの販路拡大が至上命題となる。大陸への道は華僑の商権だから、がっちりとスクラムを組む在留華僑と函館の海産商は再びぶつかり合った。

こんぶから離れるのでサケ・マスをめぐる商業史はここまでにしておくが、1970年代に編まれた函館海産商同業組合の60年誌が「風雪の碑」というタイトルを掲げていることは、函館と海産をめぐるさまざまな激動を容易に想像させるだろう。

大正中期に建てられた函館海産商同業組合の建物(設計/関根要太郎)は、現在は函館の歴史建築めぐりの人気スポットになっている。

函館市末広町にある、1920(大正9)年に竣工した函館海産商同業協同組合事務所。「海同会館」の愛称で親しまれている。函館市景観形成指定建築物(提供:函館市)