豊平川に、ブラキストンとダンの遊び場があった

豊平川に、ブラキストンとダンの遊び場があった

定山渓を勢いよく流れ下った豊平川は、札幌オリンピックのメイン舞台となった真駒内(まこまない)公園(札幌市南区)のあたりから流れをゆるめて、太古よりその先に扇状地を押し広げてきた。その豊平川扇状地の扇頂部に架かる橋が五輪大橋だ。藻岩山を正面に望むこの橋のたもとに、「ブラキストン・鱒釣りの地」というプレートが立てられている。文面は、「明治9年(1876)真駒内に牧牛場(後の種畜場)を開いた米国人エドウィン・ダンと当時函館に駐在していた友人の英国人探検家ブラキストンが、毎年鱒釣りをしていた所です」、というもの。

日本の酪農・畜産の父と呼ばれるエドウィン・ダン(1848-1931)が札幌で暮らしたのは、札幌農学校が開校した1876(明治9)年から開拓使が存続した1882(明治15)年まで。この時代の豊平川は、護岸がコンクリートで固められている現在に比べれば、まるで原始の川だっただろう。

ダンが開拓使の発注で真駒内に牧場をつくるために札幌に来てほどなく、米国東部のニューイングランドからウィリアム・クラークが、新設される札幌農学校教頭として赴任してきた。それにともなって開拓使札幌官園に設けられていた牧場が農学校に移されたので、ダンはモデルとなる家畜房(モデルバーン)の建設や牛、馬、豚、羊などの飼育場の整備を手伝った。

一方のブラキストンとは、幕末から明治にかけて函館に暮らした貿易商で博物学者。津軽海峡には動物分布の境界線があるという論考で「ブラキストン線」に名を残した、元英国陸軍砲兵大尉トーマス・ブラキストン(1832-1891)だ。

『エドウィン・ダン 日本における半世紀の回想』(高倉新一郎訳・1962)にはこうある。北海道にはシカなど獲物がたくさんいて、それらを追って歩くのは良いスポーツだったが、「一番快適なのは鱒釣りであった。鱒が蚊針にかかる季節が一番面白かった。函館のブラキストーン(※ママ)大尉は殆ど毎年豊平川にやってきて、われわれの一行に加わった。豊平川は恐らく鱒釣りには一番良い川であった」

ブラキストンは釣りの名手で、足場の悪い川原に立って12ポンド(約5.4㎏)クラスの鱒を巧みに釣り上げるさまは、見ているだけで楽しかったという。

真駒内の「エドウィン・ダン記念館」の展示や『エドウィン・ダンの妻ツルとその時代』(阿部三恵)、先にあげた回想録などをもとに、札幌農学校第2農場の源流にいて日本の酪農の父とも呼ばれる米国人、エドウィン・ダンの半生をなぞってみよう。

ダンは、酪農・畜産分野のお雇い外国人として1873(明治6)年に来日した。このとき弱冠24歳。ダン家は彼の祖父の代にスコットランドからアメリカに渡り、この時代にはオハイオ州に6000ヘクタールもの大牧場をもつほどに成功していた。エドウィンは次男。彼は実家から42頭の牛と約百頭の緬羊(サウスダウン種)を14台の連結貨車に詰め込み、シカゴからサンフランシスコ、そして太平洋航路の外輪船で横浜に上陸する。東京に荷を解くと、まず麻布の第三官園で家畜の飼養や牧草の試作、技術指導にあたった。青山などに設けられた開拓使の官園は、北海道開拓のために輸入する欧米の種苗や家畜、大型農機具などを受け入れて試験をして、かなったものを北海道へと移すための場だ。大きな農機具を曳(ひ)かせるために、パワフルな洋種馬も持ち込まれた。明治天皇がここを視察に訪れると、ダンは燕尾服にシルクハット、白手袋の正装で馬にモア(草刈機)を曳かせて、日本が学ぶべき米国農業の実例を説明したという。

北海道側の受け入れ体制ができつつあった1875(明治8)年の春、東京から七重官園(現・七飯町)へ家畜の一部が移されることになり、ダンはその任に当たった。この七重官園の母体となったのが、連載の1と2で取り上げたガルトネル農場だ。開拓使の官園は東京と七重(七飯)のほかに、札幌と根室にあった。

ここでダンは、ひとりの日本人女性に心を奪われる。名はツル。官園に勤務していた旧津軽藩士の長女だった。しかし外国との関わりが限られていた当時のこと。国際結婚を実現させるためにはかずかずの障害があり、法律上正式に夫婦として認められるまでには、それから10年もの歳月が必要だった。ダンは回想録で、「殆ど果てしのない御役人相手の面倒な手続きを続けた」と書いている。そういえば七飯町歴史館の学芸員山田央さんは、ロシア南下の脅威におびえた幕末の箱館(函館)では、ロシア人は年に何度も子どもを産むといった途方もない風説が流布していたと教えてくれた。外国人にそんなイメージしか持てなかった時代から少ししか経っていない。娘を米国人の嫁に出すツルの一族の当惑や反対はさぞや大きなものだったにちがいない。

七重の仕事が一段落すると開拓使は、ダンに札幌での新たな牧場づくりをゆだねた。先にふれたように札幌にすでにあった官園は札幌農学校に移管されるので、牧牛場と牧羊場、牧馬場を新たに拓くのだ。メインは、酪農を担う牧牛の施設。彼は適地として真駒内を選んだ。比較的乾燥した丘陵地であったことが良かったという。こうして真駒内牧牛場(のちの真駒内種畜場)の歴史がはじまった。日本の青年たちを率いながら、森を拓き広大な牧場づくりが進められた。クローバー、チモシー、オーチャードなど、飼料の自家生産をめざしてさまざまな牧草品種が試されていく。やがて札幌官園牧場(現・北大構内)で飼育していた牛や馬や豚が移され、ダンは、家畜の飼育や去勢法、繁殖法、加工法など、米国式の酪農・畜産の熱き伝道師となる。日本最初期のバターやチーズの製造は彼の指導によるもので、のちに北海道酪農の基礎を築く町村金弥(札幌農学校2期生)や宇都宮仙太郎らが、その技術を必死に学び取った。札幌農学校でウィリアム・ブルックスから農学を学び、卒業後にダンの愛弟子となった町村はほどなく真駒内牧牛場の場長となり、北海道庁が発足すると(1886年)農政官僚や、三条実美(さねとみ)公爵らが所有した広大な華族農場「雨竜農場」の場長として成長していった。大正期に現在の町村農場(江別市)を起こした町村敬貴(ひろたか)は、金弥の長男だ。宇都宮仙太郎は、のちに雪印乳業の源流となる北海道製酪販売組合連合会(酪連)を立ち上げたひとりだった。

牧牛に加えてダンは、エン麦や玉ネギ、小麦、亜麻などの栽培試験にも取り組み、札幌農学校のブルックスに協力して甜菜(てんさい)の栽培にも打ち込んだし、明治10年代に入植が進められた江別屯田の農業計画も設計した。また育種場(現在の北大農学部敷地)に楕円のコースをつくって、札幌ではじめて西洋式の競馬を催したのも、乗馬の名手だったダンだ。

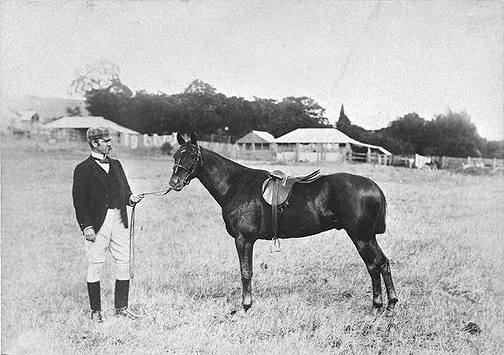

真駒内牧牛場におけるエドウィン・ダンと輸入馬(所蔵:北海道大学附属図書館)

回想録でダンは、自分も手伝った札幌農学校に対する複雑な胸のうちを語っている。あくまで実践家だった彼は実は、西洋農業を知らない日本の若者たちにいきなり高度なエリート教育をほどこすのではなく、「小さな常識養成の学校」を建てる方が良いと考えていたのだ。「札幌の町は、自然が北海道に与えた富の多くを犠牲としてその大学を獲得した。しかしそれが何であろうか」、とある一節が興味深い。

1882(明治15)年に開拓使が廃止されるとダンは東京に移ったが、それ以上は日本政府との契約を更新せず帰国の途についた。しかし帰ってみると、日本での仕事が米国政府に高く評価されていた。そこで1884(明治17)年にはアメリカ公使館二等書記官として再来日。のちに公使となる。おりしも明治政府は、欧米列強に押しつけられた数々の不平等条約の改正に本腰をいれていた。鹿鳴館での交歓外交の舞台では、ダンとツル夫人は日米の絆となるべく献身している。ふたりは一女をもうけたが、1888(明治21)年、ツル夫人は胃の病により、わずか28歳で生涯を閉じてしまった。

ツル亡きあとのダンは、旧旗本の子女である中平ヤマと再婚して、4人の息子にめぐまれている。

ダンはやがて公使の職を解かれたが、今度は新潟の直江津にインターナショナル石油会社を創立した。出資したのは、ロックフェラー家のスタンダード・オイル。彼は、自分同様に開拓使に雇われた地質技術者ベンジャミン・ライマン(夕張炭鉱などを発見)から、越後の油田が有望な資源であることを教わっていたのだった。晩年のダンは、三菱造船に勤め、やがてツルと同じく東京の青山墓地に眠ることになる。彼の半生は、つねに日本の近代産業の最前線にあった。24歳でアメリカの家畜たちともに太平洋を渡ったとき、はたしてダンは、自分がそれから50年以上をはるかな異国に暮らし、そこで骨を埋めることまでを想像できただろうか。彼を動かしたやりがいや大きな使命感は、どこから来ていたのだろう。

エドウィン・ダンの家族。女性は、ツル亡きあとに再婚したヤマ。ハジメ、ジェームス、ジョン、アングスの4兄弟(所蔵:北海道大学附属図書館)

少し回り道をしながら鱒釣りに話を戻そう。

『アメリカの鱒釣り』という、リチャード・ブローティガン(1935-84)の最初のノベルがある。はじめて読んだのは1970年代に翻訳が出てすぐのころだったが、連作短篇かエッセイなのかよくわからないまま、しかしなんだか味わったことのない奇妙なテイストに強く引き込まれた。翻訳者の藤本和子によれば、この本のベースには1920年代の新聞記者時代のヘミングウェイが書いた「ヨーロッパの鱒釣り」というレポートがあるという。読んでみるとなるほどドイツやスイスで鱒釣りをしたときの短い挿話が、事実に基づいて心地よく硬質につづられている。これに対してブローティガンの『アメリカの鱒釣り』は似ても似つかぬもので、とりとめもなくランダムな断章がつづく中に、奇妙な悲しみやユーモアやアイロニーがかすかに底流していた。しかし不思議なことにこちらもどこか心地よい。大人になって読み返すと、これもまったく異なる世界だけれど、函館出身の長谷川四郎がシベリア抑留時代をきわめて個性的につづった『シベリア物語』が思い浮かぶのだった。

さてではブラキストンとエドウィン・ダンの鱒釣りはどのようなものだっただろう。ダンは七重官園勤めの時代、開拓使の出先のある函館へ行くこともあったので、そこでブラキストンと出会った。ブラキストンはダンの16歳上で、彌永芳子がまとめた伝記によれば、相手によってはずいぶん激烈で気難しい人物だったが、ダンには心を許していた。ダンが開拓使の廃止にともなって帰国したとき、彼は米国西北部をキャンプしながら旅をした。そのころちょうどブラキストンも、千島列島からアラスカ、カナダ沿岸をたどってアメリカに入り、西部を旅していた。現代の目ではそれは旅というより大冒険だと思うのだが、ふたりはワシントン州スポーケンで偶然再会。ならばと、ふた月にもわたっていっしょに西部開拓の最前線を見て回った。旅を終えてふたりはダンの実家、オハイオ州の大牧場に戻った。ブラキストンはすぐイギリスへ発つ予定だったのだが、結局ひと月以上も滞在することになった。ダンの姉アンヌ・マリーにひと目惚れしたのだ。

『エドウィン・ダン 日本における半世紀の回想』にはこうある。

「彼は私の二番目の姉を説き伏せてブラキストーン夫人となることを承諾させるまで、私の家を離れなかった」

幕末の箱館にやって来たとき(1863年)ブラキストンには年上の夫人がいたが、彼女は極東の異国になじめずに別れて帰ってしまっていた。マリーと出会ったときブラキストンは50代。マリーとのあいだにはふたりの子が生まれている。

北海道総務部文書課が1964(昭和39)年に編集した『北海道回想録』には、開拓功労者の遺族を含めて30人の聞き書きが集められている。この中でエドウィン・ダンの次男ジェームスの夫人となったダン道子(声楽家・幼稚園園長)が、当時日本中の注目を集めて建設中だった名神高速道路をめぐる興味深い発言をしている。工事にはエドウィン・ダンのいとこが経営する、アメリカのダン・アンド・ブラキストンという会社が関わっている、というのだ。

「パパ(※エドウィン・ダン)の姉が嫁に行きました先が、北海道にも縁の深いブラキストン大尉なのでございます。それで会社は親類同志(※ママ)でやっているらしゅうございます」

この事実を確かめたくて大部の『名神高速道路建設誌(日本道路公団)1966』や、その前史を記録した『ワトキンス調査団名古屋・神戸高速道路調査報告書(2001年復刻)』を当たってみたが、ダン・アンド・ブラキストン社は見つけられなかった。ダン道子と親交のあるワトキンスという人物が、ニューヨーク・ダン・アンド・ブラッドストリートという老舗コンサルタントの重役だったので、似た社名を取り違えたのだろうか。

エドウィン・ダンとトーマス・ブラキストンの友情はいまの北海道人に、ブローティガンとヘミングウェイや、名神高速道路のコンサルタントをめぐる齟齬までを考えさせる。ワトキンス調査団の報告書は、「日本の道路は信じがたい程に悪い。工業国にして、これ程完全にその道路網を無視してきた国は、日本の他にない」という冒頭の名高い一節で日本の戦後の道路政策の道しるべとなった。日本の近代の最前線を走りつづけたダンだが、その子孫が日本ではじめての高速道路建設に関わっていたとしたら興味は尽きないだろう。豊平川の鱒釣りから入る北海道酪農史は、僕たちに北海道の成り立ちへのそんなアプローチまでも用意してくれている。

エドウィン・ダンと真駒内の歴史を知るスタートとなる記念館

エドウィン・ダン記念館

北海道札幌市南区真駒内泉町1-6

TEL:011-581-5064

WEBサイト

開館/9:30〜16:30

休館/冬期(11月1日〜3月31日)月曜〜木曜、年末年始

夏期(4月1日〜10月31日)水曜

※冬期は金・土・日のみ開館