「とりめしは、おふくろじゃなくて親父の味なんだ」

vol.6和風ドライブイン しらかば茶屋/佐伯英隆さん

じっくり時間をかけた鶏がらスープが決め手

旭川方面の取材に行くと、帰りは高速に乗らずに寄りたくなるドライブインがある。国道12号沿いの「しらかば茶屋」、頼むのは決まって塩ラーメン&とりめしのセット。メニューには天ぷらそばやカレーライスもあるが、やっぱりこのセットを注文してしまう。すっきりと澄んだスープを一口、麺をすする前に少し甘めのとりめしをかきこむ。大泉洋ではないけれど、思わず目を閉じて至福の表情をしながら、何度もうなずく。どちらが欠けても物足りないと感じてしまうほど、最強のコンビだ。

店主の佐伯英隆さんのこだわりは、前日の夜から7、8時間じっくり煮込んだ鶏がらスープに砂糖やしょう油を加えて、とりめしを炊くこと。原料の米は美唄産ななつぼし、深川産の卵を産まなくなった親鶏、磁気活性水を使う。具は極めてシンプルに鶏肉とタマネギだけ。肉は硬くならないように、あらかじめ味付けしたものを米の炊き上がる直前に入れる。「鶏がらは、5時間以上煮込めば臭みが消えるの。だから、うちでは調理時間と手順は絶対に守る。スープがなくなり、とりめしが炊けなくなったら、営業時間内でも店を閉める。具にゴボウなんかを入れるともっと味が深まるけれど、あえて入れない。何もなかった開拓時代に生まれた料理なので、原点の姿を伝えたいから」という。

ラーメンのスープも、もちろん鶏がらである。長ネギの青い部分を入れ、とりめし用よりも時間をかけて15時間ほど煮込む。あっさりしているのに滋味深いこのスープ、とりめしとの相性がいい。大方の客がセットメニューを頼むのもうなずける。何杯食べても飽きないとりめしは土産にテイクアウトする客も多く、平日で15㎏、週末は30㎏の米を炊く。

鶏がらとタマネギだけを煮込んだスープ。冷えてくると脂が上に固まり、スープは煮凝りのようにプルプルになる

とりめし用に2升炊ける炊飯器が5台フル稼働する

先代はとりめしにモツを入れていたが、「誰もが食べやすいように」と英隆さんは入れるのをやめた

いちばん人気の塩ラーメン&とりめしセット900円

作る人も、食べる人も、三代続く

美唄の開拓は1894(明治27)年、22歳の若きリーダー中村豊次郎が率いる24戸の入植者から始まった。その翌年には、三重県や愛知県から約120戸600人もの移民団が石狩川沿いに移り住み、新天地に希望を託した。農場主となった豊次郎の姓がそのまま地名となり、石狩川から直接水を汲み上げて水田に引き入れることに成功し、“稲作の中村”は全道に広まった。

それは、度重なる石狩川の氾濫に苦しめられ、水害に弱い畑作から稲作に転換することで乗り越えた地名でもあるのだ。稲作が本格化するまで、栄養不足で倒れる小作人の身を案じた豊次郎は、各戸に番の鶏を貸与し、翌年に雄1羽と雌2羽を納めさせることで農場の鶏を増やし、農民たちの滋養のもとも確保した。遠方からの客をもてなすために鶏をつぶし、自前の米と一緒に炊き込んだ料理が「中村のとりめし」のルーツだ。

1972(昭和47)年、「しらかば茶屋」を始めた先代の光雄さんも、もともとは山形県から中村地区に入植した米農家だ。英隆さんが小学校に上がる前は炭鉱もまだ栄えていて、人口7万人はいたという。景気の良い時代の波に乗り、先代は飲食店やビジネスホテルなどを始めたのだ。当時はとりめしも作っていたが、焼き肉がメインで農協などの接待によく使われていた。英隆さんが後を継ぎ、やがて今のスタイルに落ち着く。「高速道路が滝川に延びたときは、さすがにもうダメかなと思ったけれど、わざわざ高速を降りて立ち寄ってくれるお客さんもいる。何より嬉しいのは、親と一緒に来ていた子が結婚して、孫の代まで食べに来てくれる人たちが結構いること」

英隆さん自身も、幼いころに食べたとりめしの記憶がある。「中村地区では、おふくろじゃなくて親父の味なんだ。鶏をつぶすところから始まるから、特に親父の年代は男が作る家が多かった。昔はもっと濃い味だったな。肉体労働者には、それでちょうどよかったんだと思いますよ」と懐かしむ。

昨年、札幌の洋食店に勤めていた息子の優太さんが戻ってきた。「継いでほしい」とは一言も口にしていないのに、「この味を絶やしてはいけない」と決心してくれたに違いない。メニューに新たに加えた「とりめしのオムライス」は優太さんのアイデアだ。82歳になる母の良子さんは「いつまで働かせる気だ」とこぼすけれど、「孫と一緒に働けるなんて、幸せだぞ」と励ます。現在、美唄市の人口は約2万人。けれど、開拓期からの味を残すために、奮闘している後継者がいることにほっとした。

とりめしは、卵を産まなくなった親鶏をつぶして作ったもてなし料理。この地では「お前のを食わせろ」「何を入れてるんだ?」と味比べしながら男たちが作った

跡を継ぐことを決意した息子の優太さん。英隆さんは「自分は食堂一筋だけど、息子は商才があった爺さんに似てるかな」と期待する

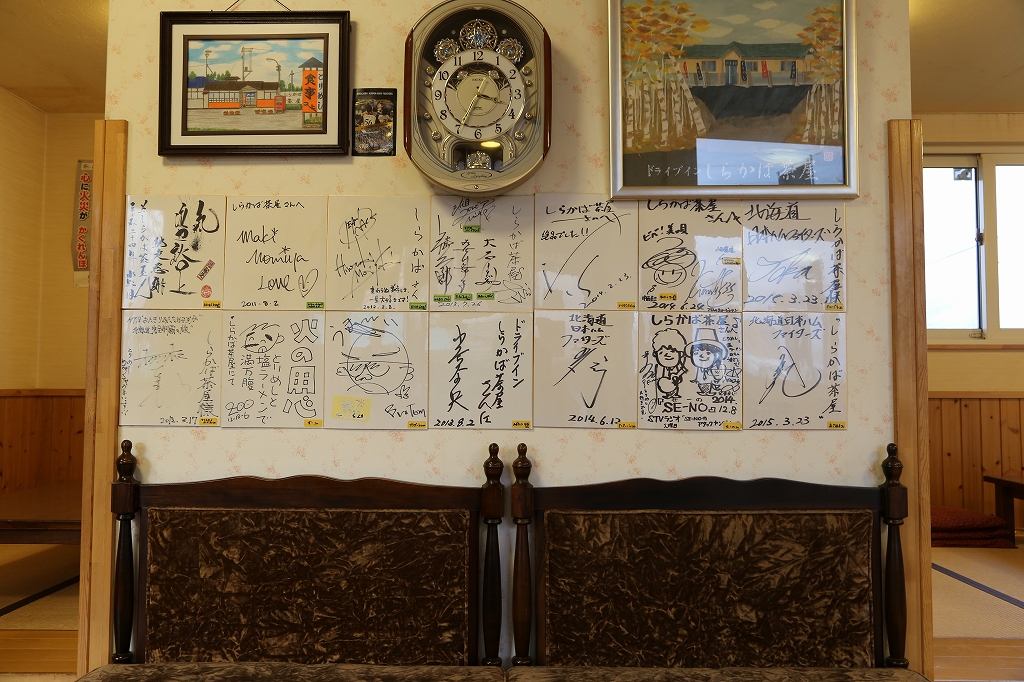

「チームナックスの森崎君が気に入ってくれて、自分たちの公演の時にかなり宣伝してくれたんだ」といまも感謝する

テーブル席2人用×2、4人用×4、小上がり4人用×5。ゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィークは混雑するので、冬は狙い目かもしれない

和風ドライブイン しらかば茶屋

北海道美唄市茶志内日東入口国道12号

定休日/第1・3・5火曜日

営業時間/11:00~20:00(冬期間は19:00まで)※とりめしがなくなり次第閉店

TEL:0126-65-2768

Webサイト