「虫がいたり、枯れたり、それも生命のひとつだから」

vol.19西山雪さん/長沼町

踏まれても、たくましく咲く雑草の生命力を描きたい

「先日、展示会で作品の梱包を手伝ってくださった方が、いくら拭いても蟻を取り除くことができません、と困っていました。そういう絵柄だと気づかずに…」と、雪さんは茶目っ気たっぷりに笑った。美しい花を主役にしても、虫食いや枯れた葉を入れ込むのは「ありのままの自然、生命感を描きたいから。虫がいるのも当たり前の姿ですから」と、作家としてのこだわりを見せた。

工房を訪れ、風や鳥が運んできた種が勝手に根づいたかのような庭を見て、雪さんの絵心の原点はここにあると確信した。「庭の手入れは母の担当。ワイルドガーデンと呼んでいますが、雑草だらけで…」と案内してくれた。「草花を観察していると、葉脈のおもしろさに気づいたり、光に当たるとまったく違う色に見えたり。朝に咲いていた花が夕方になると閉じるとか、この庭がなければ、分からないことがたくさんあります」

長沼町で生まれ、自然豊かな庭のある家に暮らし始めたのは中学生の頃。父親の亮さんは、作家性の強いスタジオグラスを始めた、北海道では草分け的なガラス作家。親の影響力が強いと思われたくなくて、父の話をしたくない時期もあったそうだが、「いま考えると、恵まれていましたね。子どもの頃から、いろいろな工芸家が出入りしていましたし、日常的なお椀や茶碗、コップなども工芸品でした。本漆の茶托を手裏剣にして遊んでいたくらい、価値もわからずに」と振り返る。

「小学生の頃から図工と体育が好きで、高校時代はひたすら日本画を描いていました。秋田の短大で吹きガラスを選んだのは、瞬時に判断して一気に形を仕上げていく作業がスポーツ感覚で楽しいと感じたからです」と首をすくめた。

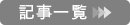

鉢「あぜ道の背比べ」。愛犬の散歩をしながら、足元の雑草がみるみる成長するエネルギーにひかれた。セイタカアワダチソウ、ススキ、アザミ、カラスノエンドウ、コオロギやトンボも生きている秋の一瞬

今年の夏の作品にも描かれた白いアジサイ、アナベル。「うちの庭が気に入ったのか、ものすごい勢いで増殖中です」

鉢「マウニの浜」。目を凝らすと、ハマナスの花や葉の上で蟻がうごめいていることに気づく

庭から隣の麦畑が見える用水路まで下りると、アイヌの保存食や薬用とされたオオウバユリが咲いていた。「子どもの頃はこの花が怖くて、なぜかざわざわした」という

庭や散歩の途中で気になった草花、頭に浮かんだフォルムは、いつかの作品のためにスケッチしておく

あるギャラリーオーナーが道しるべに

「溶解炉から徐冷炉まで、この辺の機械は父の自作です。父が独立して工房を始めた35年前は、ガラス工芸を教える学校もありませんでしたし、個性的なオリジナル作品にこだわりたければ、機材から自分でつくるしかなかった時代です」。建物の大枠はプロに依頼したが、床のレンガ敷きも、内装や外壁の塗装も、父の工芸仲間たちの手伝いがあって完成できた工房だという。

窯の燃料は、昔ながらの灯油。火を点けたら24時間ずっと消すことはない。1200℃をキープして原料を溶かす溶解炉、成形したガラスにひずみが出ないように500℃でゆっくり冷ます徐冷炉、夜中もずっと目が離せない。作品づくりは、まずはフォルムを決めて、大物10個、小鉢100個という具合に1、2カ月は吹きの作業に集中する。一緒に別の色を扱うことはできないので、「父ちゃんのブルーが終わったら、次は雪のブルーを溶かしま~す」と声を掛けながら、溶かす色と順番を考えながらスケジュールを調整するらしい。

雪さんの作品の特徴は繊細な絵付け。砂を吹きかけてガラス面を削るサンドブラスト技法で施した部分にエナメル顔料で色を挿し、さらに手描きで絵柄を加えていく。絵付けの部屋にこもり、大量にできた透明なキャンバスに何を描くか、彼女にとって勝負をかける瞬間だ。「器の内側と外側に絵を描くと、ガラスに厚みがあることで不思議な立体感や奥行きが生まれ、紙の上では表現できないおもしろさが出るんです」。そんな作風を引き出したのは、六本木にあるギャラリー「SAVOIR VIVRE」のオーナーだ。

4年前、吹きガラスの作品を抱えて売り込みに行くと、「全然ダメ。これじゃ、やっていけないだろう」と鋭く突かれた。が、学生時代のポートフォリオも丁寧に見てくれ「おもしろいこと、やっていたじゃない。ガラスに絵を描いてみたらどう? 来年、個展を入れましょう。売れるとか、売れないとか、考えなくていいから。あなたは楽しんで」というアドバイスに涙がこぼれた。その後、毎月送り続けた試作品にも的確な批評をくれた。作家としてやっていけるか、どん底でもがいていた時代に、その出会いは一筋の光だった。苦しんでいたら、それが作品に出る。心底楽しんで作ることの大切さを、そのとき学んだ。

鉢「ちいさきいのちの目線」。踏まれても、踏まれても、たくましく咲くタンポポを描いた。絵付けをはじめた初期の作品

父親と共同で作業する工房。溶解炉、徐冷炉、研磨機など、ガラス工芸に必要な機材が揃っている

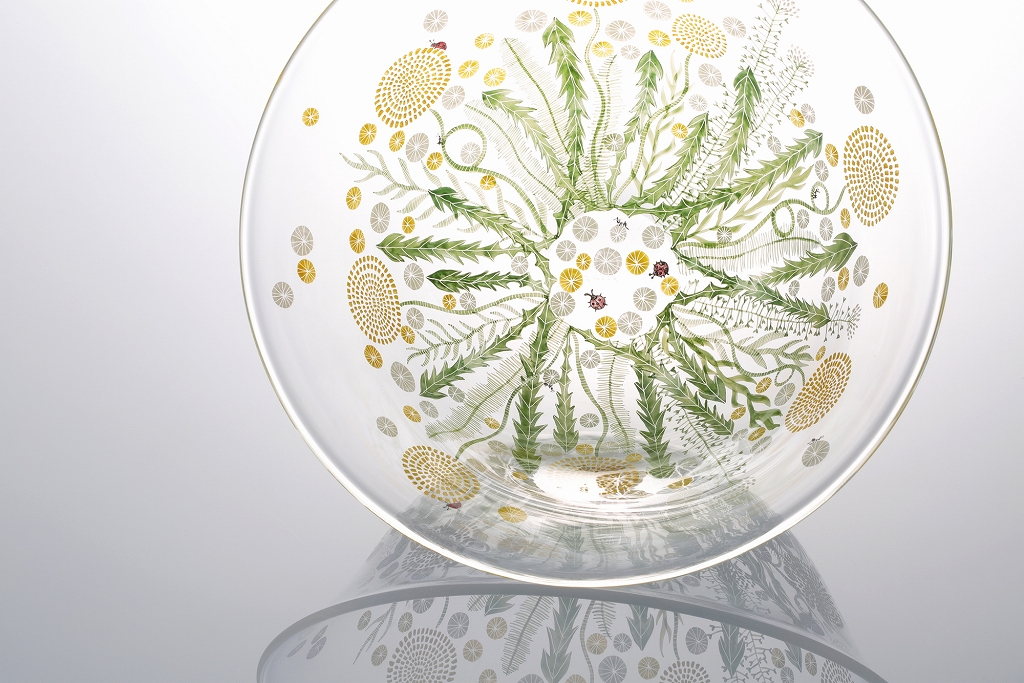

削りたい絵柄部分を切り抜いたシートをガラスに密着させ、砂を吹きかけていくサンドブラスト技法

陶芸ほど焼きつける前と後で色の変化は出ないが、どんな色合いに仕上がるか確認するための色見本

エナメル顔料は定着剤としてアラビアゴムを混ぜた水に溶いて使う。一筆一筆、神経を使う作業だ

鉢「ぶどうの雫」。庭に蔓が伸び放題の野性的なヤマブドウをモチーフにした

北欧が教えてくれた、北海道でガラスと向き合う意義

雪さんと話をしていると、アーティストに対する印象が少し変わった。自分のこだわりを大切にしながらも、自己主張するような威圧感をまったく感じさせないのだ。彼女の強みは、人をほっとさせるような素直さと柔軟な心。あらゆる人や自然界から大切なことをスポンジのごとく吸収し、それを作品の中に投じていく。作家として独り立ちするまでに、どんな道を歩んできたのだろう。

「秋田の短大では、木工、鋳造、染織、金工、ガラス、陶芸など、一通りの美術工芸に触れることができました。富山のガラス造形研究所は、アメリカ、チェコなど、世界のガラス技術の基本をマイスターから直接学べる学校。学生たちの年齢幅が広く、バックグランドも基礎レベルも全く違いましたが、みんな真剣にガラス作家をめざしていました。かなり濃密な時間を一緒に過ごしたので、その頃の仲間とは、いまもずっとつながっています」と、学生時代のまっすぐな気持ちを語ってくれた。「卒業後、高校時代から憧れていたガラス作家、高橋禎彦さんのアシスタントを務め、その柔らかな美しいフォルムを生み出す瞬間を間近で見ることができたのは幸せな経験でした。富山ガラス工房では、男性の体格や力には負けてしまう悔しさも味わいましたが、さまざまな材料や技法にチャレンジできたので基礎技術をしっかり磨くことができました」

北海道に戻り、ガラス作家としてこの先を模索していたときに飛び込んできたチャンスが北欧行きだった。「北欧のガラス作家モニカ・L・エドモンドソンのアシスタントを引き継がないか」という友人からのメールが届いた。条件は2週間後から1カ月間のみ。それでも、迷いはなかったという。モニカさんの工房は、スウェーデンをさらに北上したラップランドに近い地域にあった。ノルウェーから流れる大河や奥深い森を見て号泣してしまうほど、北海道とはまた違う自然界が広がり、白夜も初めての体験だった。雪さんの心に深く響いたのは、「私のアイデンティティは、先住民族サーミの血を引くこと。サーミに伝わる模様や色を使って、このラップランドでガラス作品を作ることに意味があるんだ」というモニカさんの言葉だ。それまでアイデンティティなど、まったく意識してこなかった雪さんが、「初めて、北海道でガラスと向き合う意義を見つけたような気がしました」と振り返る。

帰国後、犬の散歩をしながらナズナや露草のような足元に咲く草花に目が留まるようになる。故郷である長沼町から厚真町にかけて広がる馬追(まおい)丘陵の名称は、「ハマナスの実のあるところ」を意味するアイヌ語の「マウ・オ・イ」から由来することを知り、これからも追求したいテーマになった。知人の話に触発されて、千歳市のママチ川に咲く固有のチトセバイカモを観察しに出かけてみる。こうして、ひとつひとつ生み出されていく作品は、彼女のアイデンティティを探す旅のようでもある。

今年の夏の代表作「水庭」。清流に楚々と咲く梅花藻を器の表と裏から絵付けすることで、浮遊感や水流までもが表現されている。透き通るようなアオハダトンボも美しい

7月、札幌のギャラリー「光の庭」で開かれた個展。今年は白い花をモチーフにした

花器「花あそび」。福寿草、ナズナと桜草、オオバナノエンレイソウ、ただ置いておくだけで花を飾った気分にさせてくれる不思議な花器

鉢「梅想い」。花を愛でながら、実がなる日を待つ。こんなグラスがあれば、迷わず梅酒をロックで飲みたくなるに違いない

西山雪ガラス展「実りの森」

赤、青、黄、色とりどりの木の実をポケットに詰めて歩いた子供の頃。

赤、青、黄、色とりどりの木の実をポケットに詰めて歩いた子供の頃。

満開に咲いた花が落ち、緑深くなった合間から顔を出した「実り」に溢れた器が並びます。

開催期間:2019年9月3日(火)〜14日(土)

会場:GALLERY RUEVENT

〒171-0031 東京都豊島区目白3-12-27

Tel・Fax 03-6908-3014

西山雪profile

1984 北海道生まれ

2004 秋田公立美術工芸短期大学ガラスコース卒業

2005 Piluchuck Glass School受講(シアトル/アメリカ)

2006 富山市民学園ガラス造形研究所造形科卒業

2006 高橋禎彦グラススタジオ アシスタント(神奈川県)

2007 富山ガラス工房勤務(~2010)

2010 北海道を拠点に活動

2010 海外交流プロジェクト「鳥の唄」(富山ガラス工房ギャラリー)以後、シンガポール、イギリスにて巡回

2011 Monica L Edmondson アシスタント(スウェーデン)

Webサイト