「伝統文化を守るために新たな挑戦を繰り返す」

vol.10株式会社 水野染工場 代表取締役社長・水野 弘敏さん/旭川市

江戸時代から庶民に親しまれてきた藍染を商っていた水野竹治郎さんは、「旭川に紺屋がなくて困っている」と聞き、富山県から旭川に移り住んで染物店を創業した。

当時、東北や北陸地方から新天地をめざし、数十万人もが北海道に入植した時代だ。

創業111年の水野染工場は、開拓時代からの伝統を守るために常に新しい挑戦を続けている。

大雪山連峰の伏流水が印染の魅力を引き出す

現在の水野染工場が主流としているのは、日本の伝統文化でもある「印染(しるしぞめ)」。屋号や家紋、名前などを布地に染め抜く染物で、暖簾や半纏、幟や旗など、商いなどの目印として使われてきた。初代はなぜ、経済が発展していた函館や小樽ではなく、内陸にある旭川の地を選んだのだろう。「旭川は大雪山連峰の伏流水に恵まれています。昔は着物も染めていたので、水質のよい染色に向く土地を選んだのでしょう。京都でも、加賀でも、染物の産地には必ず豊かな水があります」と四代目社長の水野弘敏さん。

1891(明治24)年から屯田兵が入植し、旭川は上川の中心として開拓が進められ、やがて鉄道が開通し、札幌から第七師団が移駐すると、産業・経済の基盤が成立した。幼い頃から型紙彫りが遊びだったという水野社長は「戦前、旭川に染物屋は9軒ほどありました。着物が洋服の時代になり、戦後は軍服を紺色に染め直して納めたりしたそうです」と、時代の流れに合わせて歩んできた家業の歴史を振り返る。道央、道北、道東からの交通がいちはやく整備され、かつて旭川は物流の一大中継地だった。人口20万人以上の函館に21、小樽に17の市場があった時代に、旭川では40を超える市場が競い合っていたという。内陸地でありながら大漁旗などの注文が入ったのも、道内各地の魚介類を扱う市場との結びつきがあったからだろう。水野染物店が扱う商品は、着物から半纏や大漁旗、暖簾へと変わっていった。

文字や屋号を糊で防染し、藍色など濃い染料で染めて糊を洗い流すと、文字などが白く抜かれて浮かび上がる

布地に型を置き、白く残したい部分に防染糊を置いていく。糊の原料はもち米粉と糠

染料がにじまないように、水に溶かした「ふのり」を生地の裏から引く

糊を置いて乾いたら、摺り込み刷毛で染料を差していく。地色は幅の広い刷毛で引き染される

職人さんの輝きと共に会社も成長発展する

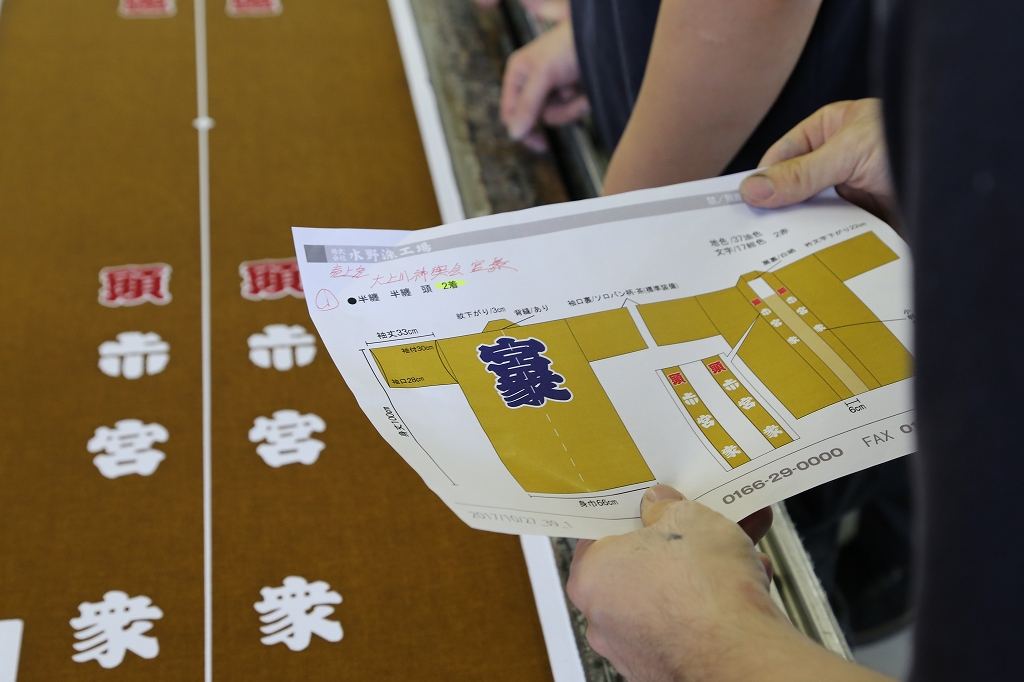

水野染工場が守り続ける「印染」には、2つの技法がある。刷毛で染料を引きながら染める「引き染」は、生地の裏までしっかり染料が染み込むのが特徴で、旗や幟、暖簾などに用いられる。「捺染」は、デザインされた型を生地の上に置き、スキージーという大きなヘラで染料を染み込ませていく。何度も色を重ねて染めることができ、手ぬぐいや半纏などによく使われる技法だ。

平均年齢35歳。工場を訪れて驚いたのは、想像以上に若い職人たちによって、その伝統技法が受け継がれていることだ。「通常、この業界では下働きのバケツ洗いから始めて一人前として認められるようになるまで20年はかかる。昔ながらの職人は、色の作り方も教えないし、背中を見て覚えろと言うだけ。でも、それでは伝統は続かない。うちの会社では、染料の調合もレシピ化して色見本を作り、入社したての新人でも配合できるようにしている。難しい職人技も、映像にしてわかりやすくコツを伝え、3年くらいですべての工程作業を教え込みます」。

さらに、社長として今後、力を入れたいと思っているのが、社員のマネージメント力を育成すること。「右肩上がりにするためには、現在の売り上げの20%くらいの規模の市場を常に意識し、つくり続ける努力をしなければならない。既存の商品を新しい市場に持っていくか、既存の市場に新商品を持っていくか。どんなによい商品を作っていても廃業に追い込まれる時代ですから」とホワイトボードを使って解説してくれた。こうした講義は、職員全員に行われている。

ベテランの職人になれば、4万~5万の色を見分けらけるようになる

捺染に使われるのは、海藻が原料の糊に染料を混ぜ合わせたもの。色ごとに型を換えて染めていく

図案を確認しながら細かな仕上げを調整していく

「多少ムラになっても刷毛で摺り込めば直せる」社長のアドバイスに耳を傾ける若き職人たち

経営理念は「真心と感謝を染めて共に感動!そして挑戦」

先代からよく聞かされたのは「人の不幸の上に、自分の幸せをつくってはいけない。信用信頼は積み重ね、約束を破ってはいけない。時代は常に変化しているもの、安住することなく時代を追いかけること。伝統とは挑戦の繰り返し」といった社訓だ。水野社長が最も大切にしているのは「他が嫌がるような仕事も受けること。お客さんが困っているときに、助けられる会社でありたい。それは、必ず将来につながるから」。

14年前、ライバルが多い激戦区・東京の浅草に、手ぬぐいや和雑貨を販売する「染の安坊」を出店した。2軒目は半纏の専門店、3軒目では藍染め体験などができるワークショップを始めた。「僕が入社した頃は、地元ラーメン店の暖簾や神社仏閣関係、旭川は繊維問屋が多いまちだったので、そこからの仕事が主流でした。インターネットでも気軽に受注できるようにして、いまは道外からの注文の売り上げが8割くらい」と、常に時代を先読みし、攻めの姿勢を崩さない水野社長。

水野染工場はいま、海外進出にもチェレンジしている。ロサンゼルスやニューヨークで卸業を行う予定でギフトショーの展示会に行ったり、経済産業省のプロジェクト「クールジャパン・パリ」にも参加したり、今年1月にはバンコクにも足を運んだ。水野社長曰く「シルクスクリーン印刷は、そもそも日本の小紋や友禅染の技法を見たドイツの印刷屋さんが真似したもの」。そう考えると、反物の幅で発展してきた日本の染物は、生地が広幅の海外とはまったく違う視点で勝負できそうな気がしてくる。1尺の幅だからこそ、おもしろくなるデザインとはどんなものだろう? 水野社長の話を聞きながら、こちらまで夢を膨らませてしまった。

「型を彫る作業そのものも楽しいけれど、お客様のイメージ通りのものを届けられる仕事ができるのがうれしい」

従業員40人のうち、最も人数が多い縫製部。染められた布はすべて自社で製品化される

豊漁の目印である大漁旗は、縁起柄を用いることから、最近では結婚式や開店祝い、初節句や門出のお祝いにも使われる

株式会社 水野染工場

北海道旭川市大雪通3丁目488-26

TEL:0166-29-0000

Webサイト