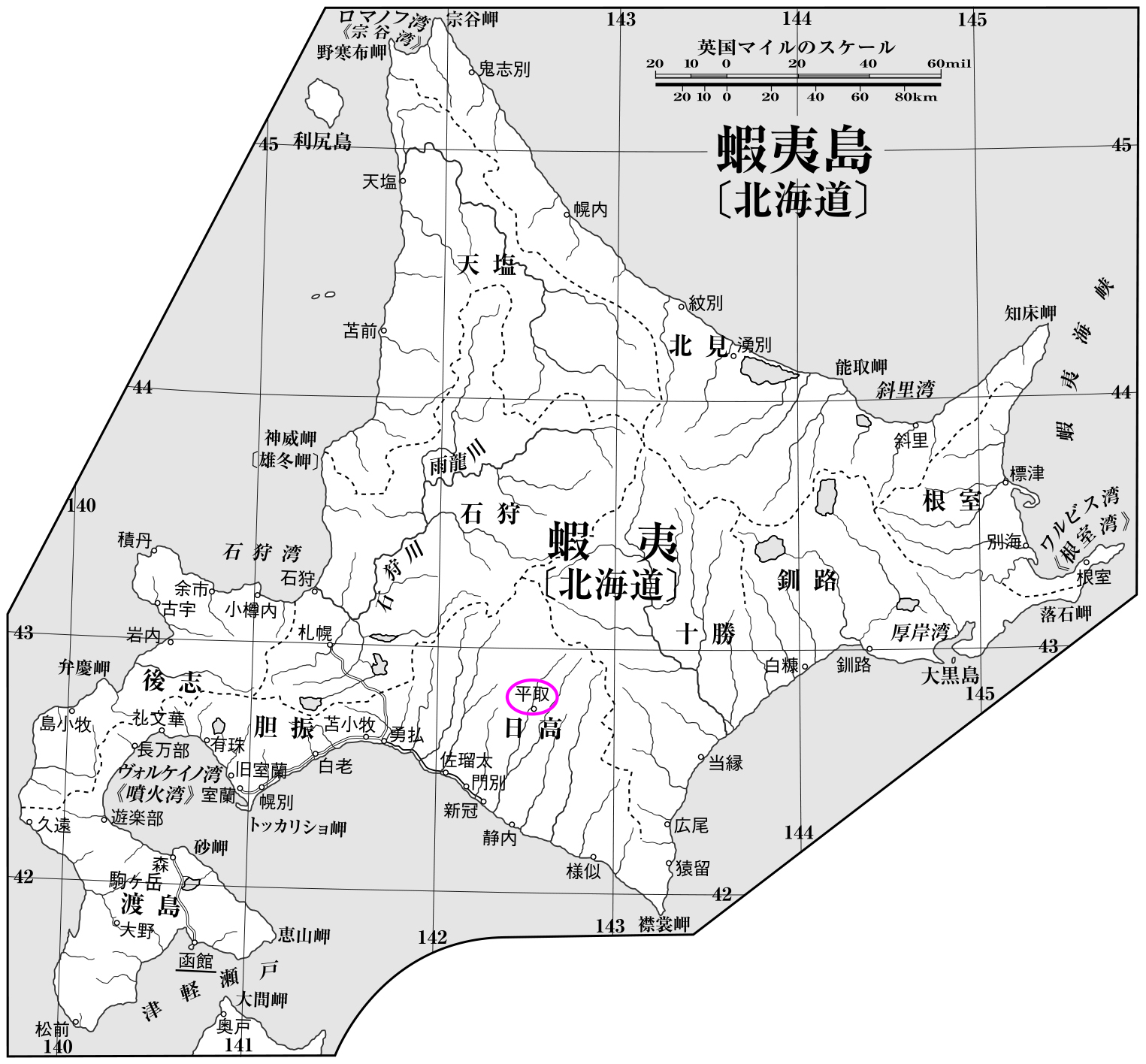

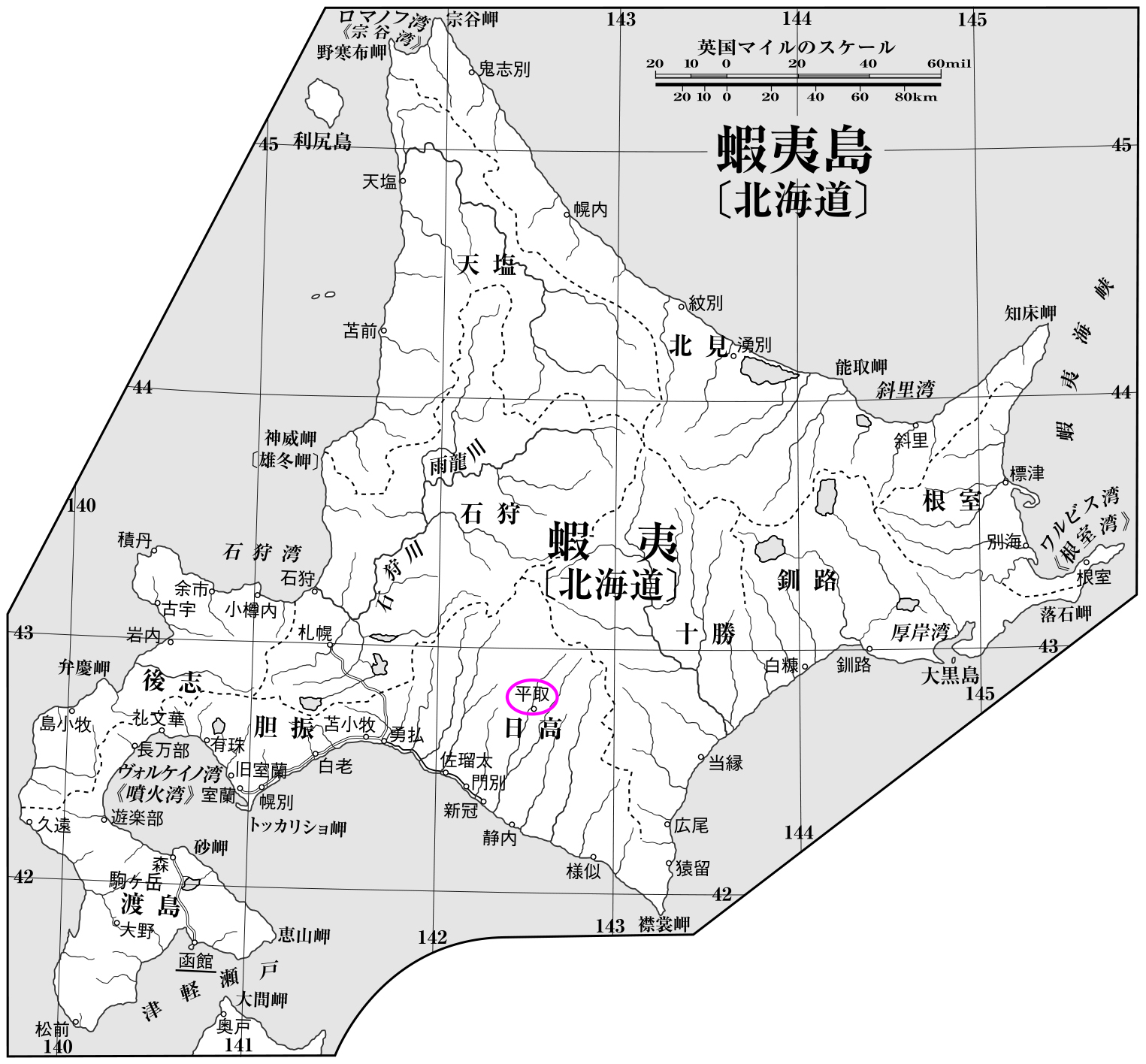

一般外国人が東京・大阪、横浜・神戸・新潟・長崎・函館の中心から40キロ以内しか自由に移動できなかった時代に4,500キロ以上もの旅を重ねたバードの旅を理解するには、彼女の旅の軌跡の地図化が不可欠! 前回掲載のルート図を見た読者はそう実感されたに違いない。実はバード自身が、自分が訪れた所を地図に明示したいと考え、その成果を旅行記に折込地図にして掲げている! だが、私以前の訳者はそれを翻訳書に反映させず省いてしまった。だから『完訳 日本奥地紀行3 北海道・アイヌの世界』(以下、『完訳3』)を手にする読者は驚く。そこで、本連載の読者にも驚き喜んでもらおうと、北海道の地図を本論の冒頭に掲げた。『完訳3』に収めた「日本地図解説」(pp.371-379)を読んでいただければ、北海道民には馴染みの松浦武四郎や開拓使が作成した地図などの成果も組み込まれている事実に驚くに違いない。ぜひお読みいただきたい。ここでは3点だけ指摘しておく。それは、

①縮尺約550万分の1で歪みの大きな本州以南の地図よりも格段に正確で新しい縮尺400万分の1の地図に、目的地平取を含む、彼女が訪れた16もの場所の地名や、本文で言及する駒ヶ岳・ヴォルケイノ(噴火)湾・札幌・石狩川・襟裳岬の地名が記されていること

②札幌本道を描くだけでなくバードの旅のルートも示そうとした意図が、勇払-新冠間を、二本線で描く札幌本道と区別して一本線で描いていることによって明瞭なこと(このような意図は本州以南を描く地図には全く認めらず、通過地の地名を入れるのみ)

③その一方で、実際には海岸から約14キロ内陸の沙流川流域に位置する平取が、ずっと東の静内川の流域、しかも海岸から約50キロも内陸の上流部、日高山脈の山中奥深くに描かれていること――以上。

③が意図的だったか否かの「解」は敢えて伏せるが、私が内陸アイヌと意訳したバードの原文がMountain Ainoであるだけに、本図でその位置を知ったバードと同時代の読者の衝撃には一際強いものがあったに違いない(平取コタンの高度は40メートル前後に過ぎない)。②の事実にも拘らず、門別―平取間だけは一本線で結んでいないのも、おそらくはこのことに関係すると私は考えている。

出典:金坂清則訳注『完訳 日本奥地紀行3 北海道・アイヌの世界』、平凡社、2012

所収「原著収載の日本地図」の一部に赤い楕円で加筆 *無断複製転載禁止

総日数101日に及んだイザベラ・バードの北海道への旅。そこには3つの目的がありました。アイヌ・函館・キリスト教・蝦夷(北海道)の自然や風景やそこに暮らす人々等、いくつものキーワードに彩られた、稀代の旅行家の北海道の旅の真実を『完訳 日本奥地紀行』の訳注者が解き明かしていきます。

北海道の旅の行程とルート

1878(明治11)年5月20日に横浜に上陸したバードは、今と同じ皇居の畔にあった英国公使館を拠点に、責務を担う旅の成功に不可欠な通訳兼従者の採用(面接は横浜のチェンバレン宅)や予備知識の習得などの準備を整えた後、6月10日、北海道の平取を目指す旅に出ました。平取到着は8月24日。76日間、約1,400キロの旅でした。このうち、本州北端の青森に着くと同時に乗船し翌朝函館に至った北海道への旅が59日、そして10泊した函館を出て平取に着くまでの旅が8日でした。北海道の旅は、この8日間の旅と、平取に3泊した後、9月12日に函館に戻るまでの17日間の旅からなります。

函館ー平取間の帰路の日数が往路の倍以上だったのは、帰路では、札幌本道の建設に伴い明治6年に開かれた森―室蘭(新室蘭)間の海上の捷路をとらず、旧室蘭(元室蘭)から噴火湾(内浦湾)を周回して森に至る旧道を進んだからです(地図参照。この地図は前回掲載した金坂・水谷作成の地図のうちの北海道の部分に適切な改変を加えて作成)。北海道の旅の距離は約580キロになりました。約1,000キロだった本州北部の旅の半分強です。また27日間の旅であり、函館滞在を含めた日数は38日になります。函館からの航海が嵐で丸1日遅れたために横浜到着が9月17日の真夜中となり、英国公使館への帰着は翌18日で、総日数は101日となりました。ですが、本来は100日の旅であり、北海道の旅はその4割弱を占めました。

イザベラ・バードの北海道の旅のルート

金坂清則『イザベラ・バードと日本の旅』所収図(前回記事に収載)から北海道の部分を抜き出した上、適切な修正を加えて編集・作成。凡例は前回収載図に従う。*無断複写転載禁止

以上、日本の最初の旅の全体を俯瞰しながら、北海道の旅の細かな行程を示したのは、パークスが日本の旅を計画立案するに当たり、北海道の旅の行程を最優先したという私の見解を明示するためです。以上述べた実際の行程は、基本的には旅に出る前、否、バードが来日する前に設定されていたと考えられるのです。とすると、次の4点を勘案する時、7か月に及ぶ日本滞在つまり日本の旅の日程は、前後にシフトできない状況の下で、パークスらが北海道の旅の日程を最優先して決めたと考えられるのです。その4点とは、

- バードが、往路の白老で「その夜は寒くて眠れなかった」(8月21日、『完訳3』(p.62))と記し、平取で「蚊や蚤ではなく、ひどい寒さが身に堪えた。(中略)翌日の夜明けにひどい寒さで目覚めるまでぐっすりと眠った」(8月24日、『完訳3』p.84、p.85)と記しているのに加えて、復路の白老(8月29日)でも「激しく打ち寄せる波の音とひどい寒さのために[眠れず]疲れ切ってしまい翌日[30日]は先に進むことを断念した」(『完訳3』p.145)と記していること、

- 関西・伊勢神宮への旅、さらには日本の旅に続くマレー半島の旅などの計画もあって、これよりも北海道への旅の開始を遅らせることはできなかったこと、

- かといって、もっと早くに日本に来ることも多忙のために不可能だったこと、

- 加えて、北海道への旅に出る前の準備期間も必要だったこと──以上です。

これは北海道の旅が重視されていたことの証です。バードはなぜ平取を目指したのかという本連載の表題の答えの一部が出ました。ではなぜ北海道の旅は重要だったのでしょう。

英国公使・サー・ハリー・スミス・パークス(Sir Harry Smith Parkes,1882-1885)

出典:Stanley Lane-Poole ”Sir Harry Parkes in China” Methuen Co., 1901(金坂蔵)

北海道の旅の目的

それは北海道の旅の3つの目的と結びつきます。その1つは、アイヌとその社会・文化の特質を明らかにすることです(原著の副題が大変重要だという前回指摘したことを思い起こしてください)。日本の本当の姿を、旅を通して明らかにするという一大目的のためには、日本人ー和人とは異なる民族であり、蝦夷の先住民であるアイヌとその社会・文化の特質を日本人のそれと対比して捉えることが不可欠だったからです。バードがアイヌのそれを記すにあたり、頻繁に日本人のそれと比較していることは、『完訳 日本奥地紀行3 北海道・アイヌの世界』を読んだ人にははっきりとわかります。

2つ目の目的は函館を訪れることでした。開港場だったため宣教師が居住を認められ活動していたからです。英国教会伝道協会(CMS)の宣教師デニングの活動と函館の諸相について書き記すためです。キリスト教が1873年に解禁されて5年目だった日本におけるキリスト教普及の必要性を思い描きつつ旅をしていた彼女にとって、伝道の実相を学び知ることは不可欠でした(実はこれは、会議のために来日しており、横浜のチェンバレン宅で行われた通訳兼従者の面接時にバードに会っている同協会の香港主教ゴードンの考えでもありました)。東京を出発した彼女が一度日本海側の新潟に出た(前回の地図参照)のは、新潟も開港場(日本海側唯一)だったからです。ファイソンとパームという2人の宣教師の活動とそれを含む新潟の実相に関する濃密な記述(※)に比べると函館の記述はやや少ないですが、それでも、宣教師の活動の現場を見る大野への騎馬の旅を行い臨場感あふれる記述を残しています。宿ももちろんデニング宅で、滞在日数は新潟のファイソン宅(8泊)よりも長い10泊でした。東京(50泊)・京都(13泊)・日光(11泊。奥日光の湯元での1泊を含む)に次ぐ長さです。

重要なことは、以上の2つの目的の間に繋がりがあったことです。バードは記していませんので、訳注を加えた私の『完訳2』・『完訳3』でないとわかりませんが、デニングはバードが訪れた前年にすでに平取を訪れ北海道におけるアイヌへの伝道(以下、アイヌ伝道)の端緒を開き、翌年にも信徒伝道者になったばかりのバチェラーを伴って再訪しています。そしてデニングが1883年に神学上の理由で解任されてからはバチェラーによる伝道が平取でもなされていきます。

平取でアイヌとその社会・文化の特質を信じがたいほど濃密に書き記したバードの営為は、キリスト教伝道に資するということと結びつけてのみ理解されるべきではありません。それを超えるものです。平取での調査を終えての帰路にあって、白老・旧室蘭・有珠などのアイヌとその社会・言葉などを、平取のアイヌのものと対比し、種々の違いがあることを明らかにしたのは、このような私の理解の証です。これらの地は伝道とは無関係でしたから。距離が噴火湾を縦断する往路に比べて大変長くなる上に難路があって旅が厳しいものになり、通訳兼従者の伊藤(Ito)が猛反対したにも拘らず、噴火湾沿いの旧道を通るルートをとったのは、何よりも「内陸アイヌ」対「海辺のアイヌ」という形での比較を行うことによって、平取に関する信じがたいまでの濃密な調査結果を相対化し、より意義あるものにしようとしたためです(バードはこのルート変更を門別で伊藤に伝えたと『完訳3』の142-143頁で記していますが、実際には門別で思いついたことではなく、上で述べたように、来日(5月20日)する前や英国公使館を出発した時点(6月10日)、遅くとも平取に向かって函館を出発した時点(8月17日)で計画していたのです! そうでもなければ、その後の白老や有珠や礼文華の宿での素晴らしい出来事・ひと時は起こりようもなかったのです)。存在するものの本当の姿を捉え、記すことを重視して旅を半世紀重ねたバードのすぐれた旅行家としての特質です。ただ、平取を目指したのがアイヌ伝道とも無関係でなかったことは必ずや知っておかねばなりません。

有珠湾夕景

有珠の美しさをイザベラはA・C・ウェルビーの詩の一節も引いて讃えている(1999.10 金坂撮影)

「有珠は夢のように美しく、平和である。…私が一泊したまことに美しいこの入江では木々や蔓植物が水面に垂れ下り、その影が水面に映っていた。木々や蔓植物とその濃い影の先には、金色とピンクに染まる夕焼けが鋭い対照をなして広がっていた」(金坂訳)

“Usu is a dream of beauty and peace…In the exquisite inlet where I spent the night, trees and trailers drooped into the water and were mirrored in it, their green, heavy shadows lying sharp against the sunset gold and pink of the rest of the bay.”(バード原文)

(金坂清則『ツイン・タイム・トラベル イザベラ・バードの旅の世界』平凡社、2014所収)*無断複製転載禁止

北海道の旅の関心

最後の3つ目は、目的というより関心の対象といった方がよいかもしれません。それは、梅雨の長雨に苦しみながらも2か月にわたって観察し、記録してきた本州北部とは異なる北海道の美しい自然や風景を臨場感あふれる筆致で、本州ではできなかった騎馬の旅や樽前火山登攀という冒険とも絡ませながら明示し、北海道の魅力ある姿を伝えることでした。一躍旅行家としての名を馳せることになったのみならず、私の考えでは、パークスがバードに日本の旅を依頼する基にもなったハワイの旅行記と同様の魅力を読者に知ってもらうことでもありました(アイヌの若者だけを伴っての樽前火山登攀は、ハワイでの活火山登頂を強く意識したものですし、実はバードは、二巻本のうちの北海道の旅つまり蝦夷とアイヌに関する部分だけで一つの完結した作品とも読めるようにしているのです。また、その構成などにはハワイの旅行記との間に類似性があるのです)。その記述は詳細にして見事であり、バードの感動と喜び・満足感が伝わってきます。

ただこのことを理解し、実感し、ツイン・タイム・トラベルに生かすには、『完訳3』と『完訳2』を読むことが不可欠です。「旅行記を読むとは、その基になった 旅を読み、旅する人を読み、旅した場所・地域を読み、旅した時代を読むことである」という「旅行記の読みの定理」を誠実に実践し、それを訳注として加えていった訳書でなければわからないためです。

例えば、白老ー苫小牧間(勇払原野)に広がる植物群落に関するバードの記述は圧巻ですが、10種類以上の草花が何であるかを調査に基づいて明らかにし、訳注に加えていった翻訳によって初めてよくわかるのです。またこれも『完訳1』・『完訳3』や『新書』で明らかにしたことですが、バードがパークスの援助で取得していた特別の外国人内地旅行免状には「病気療養、植物調査および学術研究」と記されていて、通常は認められない植物調査が入っており、バードは実際に植物採集を行っているのです。そのようにして書き記したバードの情熱にも思いを馳せることのできる訳書によらねば、今や貴重な歴史資料でもあるこの旅行記は味わえないということを知っていただきたく思います。

植物名に関して言えば、蓴菜(じゅんさい)と訳して初めて蓴菜沼という、地名の由来がわかる(初代開拓長官黒田清隆が命名)のに、これを「水面には、大きな水蓮が青白い花の萼を横たえている」(高梨健吉訳『日本奥地紀行』平凡社、1973、p.245)とか、「水面には大きな水蓮の花が青白く浮かんでいます」(小針孝哉訳『明治初期蝦夷探訪記』さろるん書房、1977、p.20)とか、「水面にはみごとな睡蓮の蠟のような萼(がく)が浮かび」(時岡敬子訳『イザベラ・バードの日本紀行(下)』講談社、2008、p.47)と訳したのでは全くわかりません。バードがwater-shieldでなく、water-lilyとしたのは間違いですが、蓴菜であることがわかる記述にはしているのですから睡蓮と訳してはなりません。そもそも蓴菜沼には睡蓮は自生していません! 更に言えば、バードは、蓴菜が自生する風景を駒ケ岳の雄姿と対比させ実に鮮やかに描いているのです(※※)。

朝雲たなびく駒ヶ岳

イザベラは夕陽の美しさを描いたが、朝雲のかかる駒ヶ岳も美しい

(1999.10 金坂撮影)

「夕焼けが辺りをピンクと緑に包み、その色に染まった水面には、蓴菜(じゅんさい)の滑らかで柔らかで大きな葉が浮かんでいる。また木々の生い茂る山々のその上には、駒ヶ岳(コモノタキ)火山の、ほとんど何にも覆われずギザギザに尖った山頂が夕陽を浴びて赤く輝いている」(金坂訳)

“The sunset colours are pink and green; on the tinted water lie the waxen cups of great water-lilies, and above the wooded heights the pointed, craggy, and altogether naked summit of the volcano of Komono-taki flushes red in the sunset”(バード原文)

(金坂清則『ツイン・タイム・トラベル イザベラ・バードの旅の世界』平凡社、2014所収)*無断複製転載禁止

関連して、実際にはバードがItoを雇ったのは、彼が英国のプラントハンターだったマリーズの従者として北海道に同行し、植物を採集し乾燥する術も心得ていたからであるという事実もここで指摘しておきます。バードとの旅がきっかけになって長く日本の通訳ガイドの先達として活躍した伊藤鶴吉であることを私が発見し、2000年に発表(※※※)したItoの援助なくしてバードの最初の旅の成功はなかったと考えられるからです。そして実は、Itoを採用することはバードではなく、日本の旅の計画立案者パークスが面接前から決めていたと考えられるのです。

バードとの旅の4年後、クラフトらの旅を成功に導いた通訳ガイド伊藤鶴吉(出発記念写真)

中心から右に3人目の洋装の人物が伊藤鶴吉。伊藤の部分を拡大した写真を脚注に掲載。中央左側の白っぽい服装のウーグ・クラフトはシャンパーニュの中心都市ランスのシャンパン財閥の長男。その弟エデュアールは右側中央寄り。出典:ウーグ・クラフト著、武者小路真理恵訳、後藤和雄編『ボンジュールジャポン フランス青年が活写した1882年』(朝日新聞社、1998)。写真の使用に関しては後藤氏の御了解を得た。 *無断複写転載禁止

以上、植物調査が日本の旅の目的の一つになっていたこともあって、植物―植生について述べましたけれども、地形に関する関心の高さや鋭い観察も目を引きます。が、これと共に大切なことは、関心の対象が自然にとどまるものでないことです。これは上記した北海道の旅の第一と第二の目的からもわかりますし、日本の本当の姿を、旅を通して描くことが一大目的でしたから当然のことなのですが、北海道の旅に関わって特に指摘しておきたいのは、次のことです。

すなわち、日本人(和人)がアイヌの世界に進出しつつあった状況を、本格的な開拓を推進した開拓使の下で進む事業や、今日の伊達市の中心市街地をなす紋鼈(もんべつ)に生まれつつあった開拓村の鮮やかな風景描写だけでなく、平取の若者ピピチャリや礼文華の宿の主人齋藤義道など旅で出会った様々なアイヌや和人一人一人の行為や言葉の臨場感あふれる描写を通して書き記していることです。生身の人間に関する、鋭い観察眼による率直で鮮やかな描写は彼女の真骨頂であり、北海道の旅に限ったことではありませんが、当時の北海道は2つの異質な社会・文明がせめぎ合う世界であっただけに一層重要であり、読者をひきつけるのです。

本州北部の内地の旅に不可欠だった特別の内地旅行免状さえ不要となるような「証文」を、公使パークスとユースデン領事の尽力で開拓長官(黒田清隆)から交付され、様々な特別待遇を受けての旅だったということの影響は否定できませんが、北海道の旅はそのような問題を超えた価値と魅力を有する旅だったということを指摘し、連載の3回目を結びます。次回はそのような北海道の旅のクライマックス、ハイライトだった平取滞在および調査と、その成果、つまり連載1回目の冒頭で記したことに即して言えば「人間活動とその所産」を中心に記します。

(※)『完訳 日本奥地紀行2』および朗読番組記念CD『イザベラ・バードが見た明治の新潟』(16p.の総カラー解説書付)、新潟放送、2019。約3時間の朗読の魅力は絶大。(一財)地図情報センターへメールで依頼すれば入手可(有償頒布)。アドレスはinfo●chizujoho.jpn.org (*●を@に変えてください)

(※※)バードが記した言葉の翻訳に関しては、次の文献で、バードの原文も示しながら具体的かつ体系的に論じています。金坂清則「イザベラ・バードが記した日本の地名と言葉──旅行記の翻訳に求められるべきこと、特に言葉・地名の誤訳・適訳に関わって──」『地名探究』第12号、2014。別刷(A4判50頁)。別刷入手希望者はノーザンクロスまでメールでお問い合わせください(kai-mail●northerncross.co.jp *●を@に変えてください)

(※※※)金坂清則「伊藤鶴吉のこと」朝日新聞2000年1月17日。金坂清則『イトー、すなわち伊藤鶴吉に関する資料と知見―イザベラ・バード論の一部としてー」、『地域と環境』No.3,21-66 頁、2000年3月。バードがItoとだけ記し、ありふれた姓だったためにItoは長く幻の人物でした。しかし、私は、旅をめぐる人的つながりの解明が私のイザベラ・バード論の論点の1つになり、特に日本の旅はItoが謎のままではいけないと考えました。そこで、これだけの人物であれば、「バードとともにいたわずか三ヵ月が伊藤の人生の頂点だった」という関川夏央氏の説(『ダカーポ』No.279,1993、『本よみの虫干し』岩波新書、2001)は当たらず、通訳ガイドとして活躍したに違いないという仮説の下に調査する中で種々の同時代資料を発見し、Itoが「通弁の元勲」「通訳の名人」「ガイドの元祖」と称され『日本紳士録』にも名を連ねる伊藤鶴吉だったことを明らかにしました。そして、150センチしかない自分よりも低い147センチで体重が41キロにすぎず、顔が「日本人の一般的特徴を滑稽化しているほどに思えた」という伊藤の身体的特徴こそが従者として相応しいことをバードは的確に見抜き、明記していることを指摘しました。

ここで紹介したバードとの旅からわずか4年後に撮影されたこの記念写真中の伊藤の姿には、客人4名を、自ら手配した28名の車夫が引く14台の人力車によって6週間、約1,000キロの旅に案内する通訳ガイドとしての気概だけでなく、22歳の一介の若者とは思えない風格さえ窺えます。同時に、旅の進行の折々にバードが記している多面的な記述の妙をも、この写真は彷彿させます。私はバードの容貌や姿かたちも知っていますので、この写真のおかげでそのような2人をイメージしつつ一緒に旅している感覚で翻訳できたのです。

本文掲載写真から拡大した伊藤鶴吉

本文掲載写真から拡大した伊藤鶴吉

この写真を知った上でバードの記述を『完訳』や『新訳』によって読めば、4年前のバードとの旅の折々のItoの様子が、一層鮮やかに蘇ってくる。と同時に、客人たちの装いと調和するきちんとした装い、洋傘をステッキ代わりに手にしたその立ち姿や表情には、立派な客人の、写真撮影を大きな目的とした長旅のオーガナイザーでもあった伊藤鶴吉の、通訳ガイドとしての成長の跡が見て取れる。14台の人力車中5台は写真の道具と荷物のためのものだった(食料用が4台、そして人用は5台のみ)。

©Kai Fusayoshi

©Kai Fusayoshi

金坂清則(かなさか・きよのり)

1947年生まれ。地理学者、京都大学名誉教授。イザベラ・バード研究および写真展等の活動により王立地理学協会特別会員、王立スコットランド地理学協会特別会員、日英協会賞受賞。訳書・論文に『完訳 日本奥地紀行』(日本翻訳出版文化賞受賞)、『新訳 日本奥地紀行』、『イザベラ・バードと日本の旅』、写真集『ツイン・タイム・トラベル イザベラ・バードの旅の世界 In the Footsteps of Isabella Bird: Adventures in Twin Time Travel』(日本地理学会賞受賞)ほか多数。(上記書籍はいずれも平凡社)

本文掲載写真から拡大した伊藤鶴吉

本文掲載写真から拡大した伊藤鶴吉 ©Kai Fusayoshi

©Kai Fusayoshi