森と霧の中にひっそりとたたずむ倶多楽湖

森と霧の中にひっそりとたたずむ倶多楽湖

倶多楽湖(くったらこ・白老町)は、森の中にひっそりとたたずむ見事に円い小さなカルデラ湖だ。周囲約8㎞。登別温泉から四方嶺(しほうれい・549m)をはさんで東にあるこの美しい湖の話を、札幌の東区にある「林檎の碑」(北11条東12丁目)からはじめよう。明治初頭、札幌のまちづくりがゼロからはじまってまもなく、開拓使はお雇い外国人の園芸技師ルイス・ベーマーの主導でリンゴやワイン用ブドウの栽培に力を入れた。いまの札幌市東区になる札幌村にはリンゴ園が広がっていったのだが、碑はその時代の土地の記憶の一片だ。たくさんのリンゴ園が連なるこの一角で、ひとりの少女が馬に心を奪われた。名前は富芽子(1879-1942)(トメとも書かれてきた)。兄が拓いたリンゴ園でアイヌの牧夫から乗馬を習い、来る日も来る日も熱中していた。

旧札幌村の一角。一帯が明治期にリンゴ園だったことを語る碑

大人になった富芽子は、倶多楽湖の湖畔に大正の初めから30年以上孤独に住みつづけた。その生涯は、孤高の貴婦人のなかば数奇な説話として、登別に語り継がれている。電気も電話もなく、けもの道を広げたようなアクセスしか叶わなかった時代のこの伝説を、室蘭出身の八木義徳はひとりの女の清冽な生の物語として、アイヌ青年への寵愛までを外連味(けれんみ)たっぷりに織り込みながら、「倶多楽湖」という短篇小説につづってみせている。

富芽子のことを詳しく教えてくれたのは、「知里幸恵銀のしずく記念館」(登別市)のボランティアスタッフで、元教諭の宗広光明さんだった。

旧姓木藤富芽子、結婚して中尾富芽子となったこの稿のヒロインは、北海道庁の幹部である薩摩出身の父と、同じく薩摩で島津家の名門家老の家柄をもつ母を両親に、札幌で生まれた。世が世であれば高貴な令嬢であっただろう。生年1879(明治12)は、官営幌内炭鉱が開業して石炭輸送のために北海道最初の鉄道が計画されていたころ。札幌の人口がわずか3千人にも満たない時代だ(現在196万人あまり)。ミッションスクールである北星女学校(現・北星学園女子中学高等学校)から東京の青山学院(現・青山学院大学)に進み、武家の子女としての教養に加えて、西洋の文化や精神をたっぷりと吸収しながら成長していった。やがて、鳥取県出身で札幌農学校に学び、北海道の水産界で活躍する5歳上の中尾節蔵と結ばれる。しかし節蔵の大胆で奔放な人となりは、女性関係を含めてその後の富芽子にさまざまな光と影をまとわせることになるのだった。

富芽子と倶多楽湖との関わりのはじまりは1909(明治42)年。小樽水産学校(現・小樽水産高校)校長だった節蔵は、安定した職を辞して、倶多楽湖でヒメマス(チップ)の養殖事業に乗り出した。出資者を共同経営に得て、十和田湖と支笏湖から卵を100万粒単位で取り寄せてふ化場の施設を整えていく。いまは休業中のレイクハウスのあたりだ。

養殖は順調だったが、問題は物流。細い山道を、主な出荷先の登別温泉街へ荷を曳かせた馬をあやつるのは容易ではなかった。さらに節蔵は倶多楽湖で水力発電事業を計画したが、これに温泉街は猛反発。水脈でつながった地獄谷に影響が出て温泉が枯れてしまうと恐れられた。紛糾の中で共同経営者は去り、節蔵も、ちょうどそのタイミングで札幌農学校講師の職に請われたので湖から遠のいてしまった。

ところが富芽子は逆に、ならば自分がと養殖事業にのめり込む。1913(大正2)年には子どもたちを連れて湖畔に移り住んでしまった。やがて学齢期を迎えた子どもたちを札幌に帰すと、部下を率いて、夫が集めた英語の専門書を読み解きながら養殖技術の研鑽に熱中した。当時の登別ではきわめて珍しい洋装で、温泉街や登別市街への足は、もちろん愛馬。女の務めは家を守り良妻賢母であることと宿命づけられた時代だから、同時代の人々から見れば恐るべき「ワンダーウーマン」であっただろう。「中央」で、女性の社会的権利を求めて平塚らいてうらが新婦人協会をつくる数年前のことだ。

けれども事業はなかなか利益を出せない。出荷の難しさは改善できなかったし、成長したヒメマスを密漁者たちが狙いはじめた。1921(大正10)年、節蔵はついに事業の打ち切りを決めてしまった。皮肉なことにヒメマスは湖でその後自然に増えだし、現在は禁漁制限中だが、毎年6月の解禁日には多くの釣り客を楽しませるまでになっていくのだった。

さて富芽子は湖を捨てて札幌に帰ったのだろうか。そうはならなかった。中尾家は一帯に広大な森をもっていたから、好況にわいて旅館の新築や増築が盛んだった登別温泉街を相手に、今度は木材を伐り出して造材に乗り出す(景観のために湖畔周辺には手を入れなかった)。どうしても倶多楽湖が捨てられなかったのだろう。乗馬ズボンに革のブーツ、首にあざやかなバンダナを巻いて樵(きこり)や馬方(馬による輸送人)を指揮する富芽子の姿は、登別の人々に、まるで外国映画のひとコマのように映ったという。

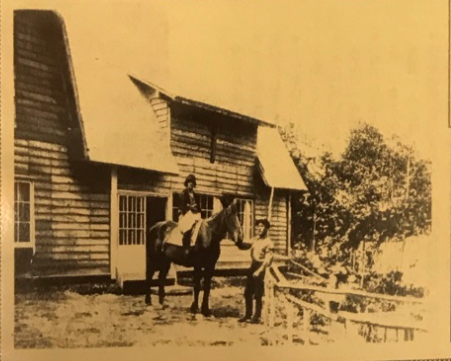

2番目に建てた、湖にのぞむ家の前。愛馬にまたがる富芽子

この林業時代の富芽子に、実際に会った人物の文章があるんです。「知里幸恵銀のしずく記念館」の宗広光明さんは力強くそう言って、『いそがぬ旅』という古い本を教えてくれた。小笠原語咲という大阪の作家が1923(大正12)年に東北・北海道を歩いた旅行記で、語り手は自称「大阪在の百姓さん」。百姓さんは函館から11時間の鉄路で小樽に着き、さらに札幌へ向かう車中で「美しい人」と親しくなる。それから根室や北見、宗谷岬までを汽車でたっぷり長駆したあと、最後に、胆振の海岸を眺めながら登別駅で軽便鉄道(登別温泉軌道)に乗り換えて、登別温泉をめざす。この路線が画期的に電化される直前だ。百姓さんは温泉で札幌の「美しい人」と再会を果たすのだが、彼女から「クダラッ湖」(倶多楽湖)の主は札幌の大学の教授夫人で「馬上ゆたかに手綱をかいくり」、「洋装の凛々しい姿」をしているから訪ねてごらんなさい、とけしかけられた。ならばと温泉街から足を伸ばし「古木寒林」のあいだをあえぎあえぎ歩くと、目の前に「西洋風の瀟洒なコテージ」が現れ、はたして洋装の夫人が迎えてくれた。夫人は、ふたりの幼い息子と部下をまじえた昼食のテーブルで、百姓さんに養殖事業や土地の暮らしのあらましを語る。やがていとまを乞うと、自分も登別温泉に用があるからと、「美しい洋帽、毛糸の上着」にスカート、「蝦茶色の手袋」「黒い皮の長靴をめされた姿」で「悠然として馬上に跨(また)がる」。百姓さんは、「何といふ甲斐々々しい(手際よい)装いぞ」と感嘆した。

軽妙な読み物の体をなしているとはいえ、古老の伝聞や不十分な資料を通じて中尾富芽子の実像を追いかけていた宗広さんにとって、この本の発見は、富芽子の記録映像が発見されたようなインパクトがあった。またそれに少し先立って宗広さんは、いくつもの偶然に導かれるように富芽子のひ孫が山梨県で写真ギャラリーを経営していることを知り、交流を深めて新たな資料を蓄積していた。八木義徳が「辺境のロマン」を作家の感性でいかにも通俗的にふくらませた時代を経て、倶多楽湖の伝説の婦人は、さらに豊かで興味深い実像を結びはじめたのだ。

富芽子の人生にもどろう。

世界恐慌のあおりを受けて昭和初期の日本は不況の暗雲に入ってしまった。富芽子の造材業も立ち行かなくなる。土地の人は、「水沼の奥さん」は今度こそ札幌に帰るだろうと噂し合った。しかし彼女は湖から離れない。次の一手は、なんと炭焼きだった。このころ(1934年)、札幌で暮らす夫の中尾節蔵が旅行中に脳溢血で倒れ、ほどなく世を去っていた。そのこともきっと富芽子を湖畔にとどめたのだろう。

やがて、愛馬にまたがり炭俵を仔馬につけて温泉街を売り歩く、威厳のある婦人の姿が登別温泉の名物になっていった。晩年は手伝いの者も去らせ、小さな平屋を建ててまったくのひとり暮らし。子どもたちとの通信はあったのだが、彼女は実子を頼ることもなくあくまで孤高の暮らしを求めた。そして1942(昭和17)年7月、63歳で病没。宗広さんは、「病名は粗食による急性腸ねん転であったというからやりきれない思いがする」と書いている(『新・クッタラ湖旧道学習記』)。遺言によって、遺骨の半分は長男の手で湖底に沈められたという。

富芽子は、ほかに住む人もいない湖畔につごう3軒の住まいを建てた。最初は夫の節蔵が事業を起こしてから大正末まで住んだベランダとコテージのある洋風建築で、小笠原語咲が招かれた「西洋風の瀟洒なコテージ」だ。場所は、いまの湖畔駐車場の山側になる。2番目はマンサード屋根が特徴的な2階建ての大きなもので、いまの駐車場の下の湖畔。ともに写真が残っている。3軒目の平屋は実物も写真も残っていないのだが、いまの漁協の青い作業小屋の後ろだ。

2番目の家は戦後すぐに解体されたのだが、宗広さんは少年時代、登別中学校のキャンプが湖畔で行われたとき、主を失って廃墟となっているこの家を友人たちと探検したことが忘れられない。2階におそるおそるあがってみると、テーブルに外国からの郵便封筒が山のように積まれていた。とても驚いたが、英語しか書かれていない封筒に圧倒されて、早々に立ち去ってしまった。いまわかったところによると、それは米国に渡った長女からの大切な手紙の分厚いかたまりだった。

宗広さんたちは、明治末に富芽子と節蔵が登別市街から湖畔まで建築資材などを運び、その後出荷や生活のために使った道を調べて、クッタラ湖旧道として復活させた。現在の観光道路(道道350号)の途中から入るのだが、入り口にオンコの巨木と「山神」と彫られた立派な石碑がある。明治20年代半ばに室蘭本線の建設工事がはじまると、この一帯から登別硬石が切り出されて運ばれたという。緑の濃い季節にふつうの人が薮こぎするのは大変だが、晩秋のころ歩いてみたい道だ。

少女時代、世の常識を大きくはみ出してアイヌ青年から教わった乗馬術は、富芽子の強くまっすぐな一生を象徴するように、彼女の生き方の術やスタイルとも重なって見える。知里幸恵・真志保姉弟(きょうだい)が生まれ育った登別はアイヌ文化が色濃い土地だから、富芽子もアイヌの人々をつねに意識していたことだろう。事実、幸恵と真志保の父、知里高吉と中尾節蔵のあいだに交友があったことは、旧土人保護法下での土地をめぐる相談の手紙などからわかっている。

彼女はなぜこの湖畔に、最後はたった独りになってまでも暮らし続けたのだろう。電気もガスも電話もない時代のことだ。時を遠く隔てた僕たちにその理由のすべてがわかるはずもないし、わかる気になることさえ無礼なことだろう。

臈長(ろうた)けた女性が田舎でひっそりと独り暮らししながら自らの内面を探求しつづけた書物に、米国の詩人メイ・サートン(1912-95)の『独り居の日記』がある。中尾富芽子にそんな日記はないけれど、富芽子を知り、彼女が暮らしていた湖畔に立つとき僕たちは、ひとりの人間の一生には他者が決して知り得ない厳粛な真実があることにあらためて気づく。そして、みだりには近づけないその真実の存在にふれること自体が、自分の生を豊かにしてくれるのだと思いはじめる。

1920年代、長女夫妻(左)が渡米する記念に撮られた写真。

右に40代前半の富芽子。中央は富芽子の母で旧島津藩家老の娘、木藤須磨子

「いぶり自然ガイドの会」が調査研究を進めた旧道の入り口。

登別市街から湖畔に向かう唯一の道だった

*古写真提供/宗広光明(いぶり自然ガイドの会)

知里幸恵 銀のしずく記念館

北海道登別市登別本町2丁目34-7

TEL:0143-83-5666

開館/9:30〜16:30

休館/火曜日(祝祭日のぞく)、年末年始(12月28日~1月5日)