「松前桧山屏風 乾(模写)」。1隻6曲屏風に18世紀の江差の山仕事が描かれている。中央の厚沢部川では流送が行われている(函館市中央図書館所蔵)

「松前桧山屏風 乾(模写)」。1隻6曲屏風に18世紀の江差の山仕事が描かれている。中央の厚沢部川では流送が行われている(函館市中央図書館所蔵)

18世紀後半に松前や江差に滞在した江戸の文人の平秩東作(へづつ・とうさく)は、このエリアは波打ち際から良材が茂っている、と書いている(『東遊記附録』)。檜山地方は、ヒノキアスナロを筆頭にエゾマツやトドマツ、カツラ、ナラ、イタヤカエデなど、針葉樹と広葉樹が混じり合ったきわめて豊かな森が広がる土地だった。

ヒノキアスナロはアスナロの変種で、両者はともにヒバと呼ばれる。ヒノキアスナロの分布域はアスナロより北で、渡島半島南部が北限。分布の中心は下北と津軽の両半島で、その地のヒノキアスナロは青森ヒバと呼ばれ、いまも木曽ヒノキ、秋田スギとともに日本三大美林のひとつに数えられている。

ヒノキアスナロは古くから建築・土木材として使われた。針葉樹の中では加工しやすく比較的軽くて柔らかいのが特長だが、十分な強度と耐久性も持ち合わせている。また抗菌力のあるヒノキチオールという香気成分を含み、湿気や虫害にも強い。近世蝦夷地の和人たちは、良質な木材として幅広く利用できるヒノキアスナロが豊かな山を、「檜山(ひのきやま)」と呼んだ。

この檜山(ひやま)地方も含まれる、現在の振興局名の源流にある北海道の国名は、北海道という地名と同時に松浦武四郎によって建議されたものだ(11国86郡の名前を提案した「蝦夷地郡名之儀取調書」1869年)。

このとき武四郎は、日本書紀から日高や胆振(いぶり)、後志(しりべし)などを取り、さらにアイヌ語をもとに石狩、根室、天塩(てしお)などの郡名を決めていった。つまり北海道を日本の古代史に新たに直結させながら、太古からつづく日本とアイヌ世界とがハイブリッド化した土地としてこの島の未来を構想したのだ。これはどういうことだろうか。

武四郎の生地は伊勢の国で、国学者本居宣長の生家にもほど近い(ともに現・松坂市)。伊勢神道や国学の影響が強い土地に生まれた武四郎は、青年時代に自然に国学を修めた。国学とは、儒学に代表される中華思想が浸透する前の日本の思想・精神を探求する学問で、幕末にはこれが尊皇攘夷思想の柱になっていく。武四郎の蝦夷地の旅は北方の異文化を見すえていたが、まなざしのベースにあったのはあくまで日本の古代だった。だから「松前藩の圧政からアイヌを救おうとした博愛の人道家」といった武四郎像は、武四郎という巨人のほんの一面をとらえたものにすぎないのだ。

北海道博物館で開催されて3万人を動員した特別展「幕末維新を生きた旅の巨人 松浦武四郎」(2018.06.30-08.26)の展示では、蝦夷地や樺太にとどまらない、武四郎の生涯にわたる旅と思索の全体像をつかむことができた。武四郎は全道の川とその沢筋にまで分け入って信じられないほどの数のアイヌ語地名を収集したが、なぜそこまでしたのだろう。気力体力にすぐれた、とにかく好奇心の塊のような探検家だったからだろうか。それだけでは説明しきれないのではないか。

特別展の企画の中心にいた学芸員のひとり三浦泰之さんは、武四郎はおびただしいアイヌ語地名を記録しながら、そこに古代日本語の響きをまさぐっていたのではないか、と考えている。それならば無理なく腑に落ちる。そしてそんな武四郎の旅は、明治初期に、アイヌ民族は白色人種(コーカソイド)と同根だとする学説に引かれて来道したジョン・バチェラー(英国聖公会宣教師)やニール・ゴードン・マンロー(英国人医師・人類学者)といった人々のふるまいと重なって見える。この学説はのちに否定されていくのだが、彼ら三人はみな、単に学問教養の関心だけではなく、人間としての思いや共感からもアイヌ民族と深く関わったことがとても興味深い。

ヒノキアスナロに話を戻そう。ヒノキアスナロの地域史を知りたくて、江差町教育委員会の学芸員宮原浩さんと、北海道博物館の三浦泰之学芸主幹に話をうかがったのだが、おふたりとも、近世蝦夷地の林業については資料も研究もまだ不十分であることを強調した。そこでおふたりの話と、『江差町史』や『松前町史』などを参考にしながら、せめて檜山の林業史の概略をひもといてみたい。

檜山の中でもとくに良質なヒノキアスナロが生い茂っていたのは、厚沢部川(江差町・厚沢部町)と天の川(上ノ国町)に挟まれた広い一帯だった。伐採がはじまるのは、16世紀の末。初代松前藩主松前慶広が、徳川家康から蝦夷地の支配権を認められたころだ。17世紀に入ると本州では城下町の建設が進んで建築用材の需要が高まる。松前でも、1637(寛永14)年に福山城(松前城)が火災で失われたが、再建にはこの地のヒノキアスナロが使われた。良材であるヒノキアスナロの売買は拡大の一途をたどり、1670年代には専門の山師が松前藩から独占的に請け負う伐採がはじまる。

この山師とは投機を好む詐欺師のことではなく、伐採の免許を持った、江差市中の有力商人だ。独占業者である彼らは配下に多くの杣夫(そまふ)を抱えていた。杣夫は山子(やまご)とも呼ばれる。こうして専門業者が藩に運上金を払って伐採から運搬、移出までを請け負う仕組みができていく。不安定な大自然を相手に多額の運上金やおおぜいの山子が関わる大仕事なので、ときには手段を選ばない不正な仕事もあっただろう。そうしなければ持続的な利益は出せないはずだ。また山深くで大木を相手にする現場では、厳しい労働環境の上で命の危険にさらされることも少なくない。安全を願って山の神への信仰が自然に生まれ、仕事の技術や道具は神を頼る儀式とともに伝承されていった。

松前藩の林業事務所である檜山奉行は16世紀末に上ノ国に置かれた。そして1678(延宝6)年、江差に移される。このときから江差は、山林の管理から伐採、運搬、湊から出荷するまでを統括するまちになった。江差山神社の創建は、それに先立つ1664(寛文4)年のことだ。江差ではほぼこのころから本格的なニシン漁も起こっていたが、『江差町史』には、元禄期(1688-1703)までの松前藩の財源の主体は山林経営にあった、と書かれている。

この元禄期には大規模な山火事が起こり、大きな被害が出た。そして18世紀に入ると、飛騨の国(現・岐阜県の一部)出身の木材業飛騨屋久兵衛が下北半島の南部大畑から進出してきた。蝦夷の近世史で重要な働きをする飛騨屋については、また稿をあらためよう。

江差の山に入った杣夫たちはどんな人々だったのだろう。宮原さんは、もともと津軽や南部(現・青森県と岩手県の一部)の人々が出稼ぎで海を渡り、そのなかで定住する者もでてきただろう、と言う。江差ではいまも、そうした母村由来の鹿子舞(ししまい)の芸能神事が伝わっているのだ。

檜山(ひのきやま)の伐採は、初冬にはじまる。雪が林床をおおう冬場は視界が広く移動にも便利で、山仕事がしやすい。そして冬のあいだに伐った木は、春の雪解けで増水した川の流れに乗せて里に運んだ。明治の開拓時代にも広く使われた流送という手法だ。伐採した木々は、「山オトシ」「谷ダシ」「川流し」と3つの工程で運ばれるが、伐採した場でまず枝を落として丸太になり、川寄りの谷の近くに集められる。この谷ダシで橇が使われるから、雪があるとはかどった。

仕事のあいだ山子たちは、伐採の現場や、木々を一時的に集めておく土場近くに暮らした。信奉する山神もいっしょだ。川筋に近いこうした場所が集落となっていったが、現在ではそれらの正確な位置を知るための、遺構も文献もほとんど残っていないという。

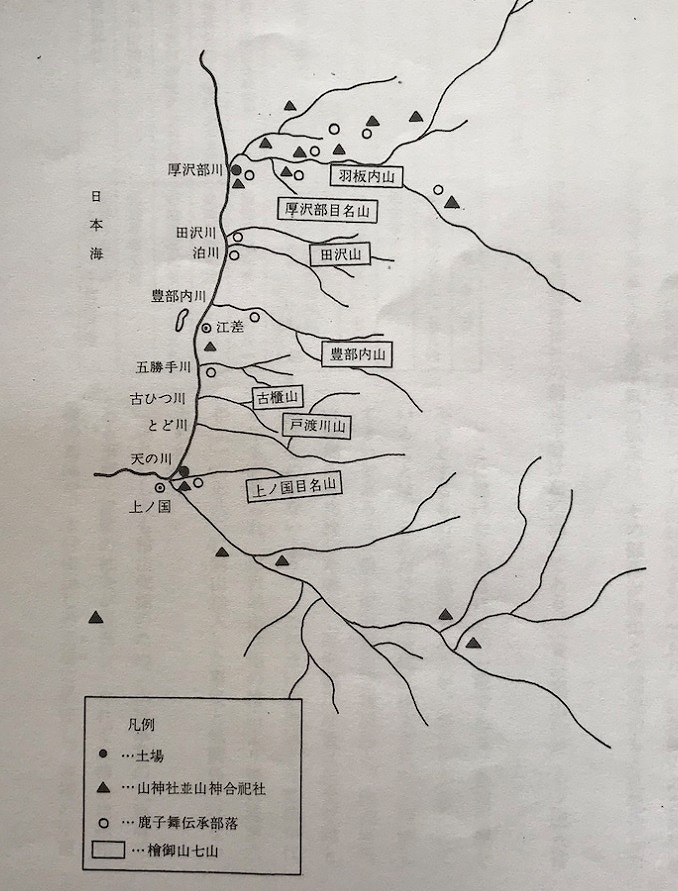

「檜山(ひのきやま)と山神信仰・鹿子舞(ししまい)の関連図」。

山仕事の場に、山神の信仰や鹿子舞の伝承が分布している(『江差町史』より)

さて百年単位で成長を重ねたヒノキアスナロの森は、伐ってしまえばそれで終わる。18世紀半ばになると、檜山(ひのきやま)は次第に荒れ、資源はみるみる減少していった。藩では入山を制限して、主に倒木や埋もれ木や枯れ木を搬出することにする。一部では生木の伐採が禁じられた。また伐採のあとには小規模に苗木を植えることにするが、藩の収入源を山に求める政策自体は捨てられない。いよいよこれではダメだと、18世紀後半からは、荒廃が進んだ山の伐採を禁じる「留山(とめやま)」を制度化する。

このあたりから請負大手の飛騨屋は、道南から奥地へ、後志から石狩、天塩の山々に入っていった。明治の開拓期に広がる、「あればあるだけ」という収奪型の一次産業の原型はすでに18世紀からあったのだった。『江差町史』は、財政の穴埋めに天然林を山師にまかせて伐採を繰り返したはてに資源を枯渇させた藩の山林行政を批判している。失われた資源を復活させるにも、その主な施策は留山という消極的な手にすぎなかった、と。

松前藩のこうしたやり方は江差の檜山(ひのきやま)に限らない。北方からロシアの脅威が迫った18世紀末、この事態をもはや松前藩には任せておけないと、幕府は蝦夷地の直轄に踏み切った(第一次幕領期。1799-1821)。箱館には中央の出先機関(奉行所)が設けられたのだが(のちに松前に移転)、奉行所に赴任してきた役人たちは木を切り尽くしてほとんど裸になった箱館山に驚いた。松前藩と箱館の商人たちは、薪炭や建築、そして船舶材として箱館山の森をあらかた使いつくしていた。すぐに留山と杉などの植林がはじまり、明治後半から敗戦までは陸軍の要塞が作られたために一般人の入山がきびしく禁じられた。こうして長い歳月をかけて、現在の函館山の豊かな森が復活していったのだった。

松前藩の歴史資料集成『福山秘府』の1701(元禄14)年の記録によれば、そのころの領内の和人の数は約3千戸・2万人。うち福山(松前)に住む士族は百五戸、江差に住む杣人は1千百人。残りはそのほかの松前藩領地で暮らす杣人とニシン漁などの出稼ぎの旅の者で、職業が明記されているのは士族と杣人だけだという。ニシン漁師に比べて、山仕事は専門性が高かったからだろうか。藩の成り立ちがそれだけ山に依存していたのだ。

ヒノキアスナロを入り口にすると、18世紀の江差にはいまとはまったく異なる種類の活気あふれる営みがある。そして現代からは、そのあっけない終焉も見渡すことができるのだった。